共同住宅の省エネ計算は、多くの設計者が作業の煩雑さに頭を悩ませる業務の一つです。設計段階での細かい調整、法改正への対応、さらには住戸ごとの条件を正確に反映し、基準をクリアさせる複雑な計算…。これらを乗り越えるためには、ただ基準を満たすだけではなく、効率的かつ戦略的なアプローチが求められます。

また、2025年4月からは、すべての規模の共同住宅において省エネ基準への適合が義務化され、算出された内容が建築確認申請の要件となります。そのため、設計の段階から計画的かつ精度の高い対応が求められます。

ここでは、共同住宅特有の計算方法や評価のポイント、実務で注意すべき事項を解説します。

共同住宅の省エネ計算の基本知識

共同住宅の省エネ計算の基本知識

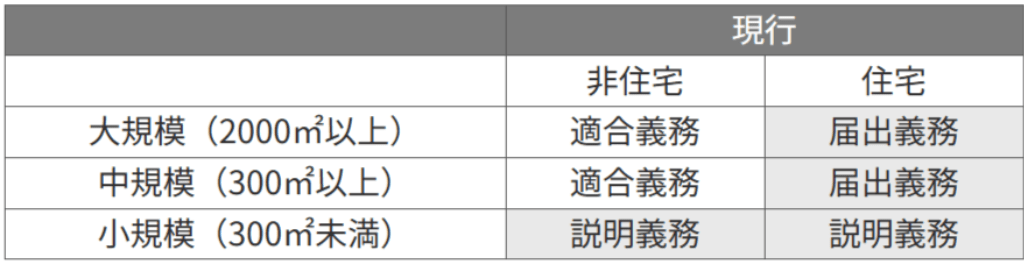

建築物省エネ法では、共同住宅の規模に応じて異なる規制措置が設けられています。

小規模共同住宅(延床面積300㎡未満)を対象とした「説明義務」は、建築士が建物の省エネ性能を評価し、その結果を建築主に説明する制度です。

建築主が省エネ性能について十分に理解した上で建築計画を進められるよう、建築士は省エネ基準への適合状況について書面を用いて説明します。基準に適合していない場合は、省エネ性能を確保するための具体的な対策についても説明が求められます。

一方、中規模・大規模共同住宅(延床面積300㎡以上)を対象とした「届出義務」は、建築主が建築物の省エネ計画を所管行政庁へ提出する制度です。

省エネ計画は、工事着手の21日前までに提出する必要があります。提出された計画が省エネ基準に適合していないと判断された場合、所管行政庁から計画の変更等の指示、命令を受けることがあります。

共同住宅の規模によって適用される制度は異なりますが、いずれにしても省エネ性能を評価することが求められています。そのため、省エネ計算の実施が欠かせません。

― 説明義務と届出義務は2025年3月末で廃止される

2025年4月の建築物省エネ法改正により、従来の説明義務と届出義務は廃止され、すべての規模の共同住宅で省エネ基準への適合が義務化されます。

適合義務とは、建築物の省エネ性能について、設計段階から完了時まで、一貫して省エネ基準への適合を求める制度です。着工前には、省エネ適合性判定(省エネ適判)の手続きが必要となり、所管行政庁または登録省エネ判定機関による審査を受けなければいけません。

省エネ適判で基準に適合していると認められた場合は、適合判定通知書が交付されます。この通知書を建築主事または指定確認検査機関へ提出し、確認済証を受けることで建築工事に着手できます。

また、建築物の完成時には完了検査が実施され、断熱材や設備機器が申請通りに施工されているかを確認します。完了検査に合格しなければ、検査済証は交付されないため引き渡しができなくなります。

このように、適合義務は説明義務や届出義務と比べて省エネ性能に関する要求水準が格段に高くなっています。そのため、設計段階での入念な検討と、施工段階での確実な実施が求められます。

― 共同住宅の省エネ性能が厳格化される背景

共同住宅の省エネ性能が厳格化される背景にあるのが、日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現です。

カーボンニュートラルの実現には、あらゆる分野でのCO2排出削減が必要ですが、とりわけ建築物からの排出量削減が重要な課題とされています。これは、建築物で使用される電気やガスなどの消費エネルギーが、日本全体のCO2排出量の約3分の1を占めているためです。

中でも共同住宅は、建物の規模が大きく、多数の世帯がそれぞれ異なる生活パターンで暮らしています。給湯や照明などのエネルギー使用が時間帯によって大きく変動するため、建物全体でのエネルギー消費の効率化が重要な課題となっています。

また、新築建築物は数十年にわたって使用され続けることから、建設時点での省エネ性能が将来のCO2排出量に大きな影響を与えます。そのため、新築時の省エネ性能の向上が不可欠です。

このような状況を踏まえ、2022年6月に『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律』が公布されました。この法律に基づき、2025年4月からは共同住宅を含めた原則すべての建築物において省エネ基準への適合が義務付けられることになりました。

共同住宅に求められる省エネ基準

共同住宅に求められる省エネ基準

共同住宅の省エネ性能は、「一次エネルギー消費量基準」と「外皮の熱性能基準」の二つの観点から評価されます。

それぞれの基準で求められる性能は以下のとおりです。

| 省エネ基準 (届出義務制度、説明義務制度) | 誘導基準 (性能向上計画認定制度) | トップランナー基準 (住宅トップランナー制度) | |

|---|---|---|---|

| 一次エネルギー消費量基準 (BEI) | 新築:1.0 既存※:1.1 | 新築:0.9 既存※:1.0 | 建売戸建住宅(2020年度~):0.85 注文戸建住宅(2024年度~):0.8 (ただし、経産大臣・国交大臣が定める年度以降:0.75) 賃貸アパート(2024年度~):0.9 |

| 外皮の熱性能 基準 (UA、ηAC) | 新築:適用 既存※:なし | ||

※平成28年4月1日に現に存する建築物の部分

※住宅・建築物の省エネ基準・誘導基準・トップランナー基準の概要│国土交通省を参考にして弊社で作成

― 一次エネルギー消費量基準とは?

また、外皮の熱性能基準の指標であるUA値とηAC値は、地域ごとのエネルギー消費の最適化を図るため、地域区分(1~8地域)に分けられ、異なる基準値が設定されています。そのため、省エネ計算では、地域ごとのUA値やηAC値に応じた設計を進めることが求められます。

| 地域の区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 住戸単位で基準への適合を判断する場合 (戸建住宅・共同住宅等) | 外皮平均熱貫流率 (UA値)[W/㎡K] | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | – |

| 冷暖房機の平均日射取得率 (ηAC値) | – | – | – | – | 3 | 2.8 | 2.7 | 6.7 | |

※住宅・建築物の省エネ基準・誘導基準・トップランナー基準の概要│国土交通省を参考にして弊社で作成

なお、2025年4月からは、小規模共同住宅を含むすべての規模の共同住宅で上記の基準を満たすことが義務付けられます。さらに、2030年には基準の引き上げが予定されているため、より高い省エネ性能が求められます。

関連記事:2025年4月「省エネ基準適合義務化」による建築業界への影響と対応策

以下、それぞれの基準について具体的な内容を説明します。

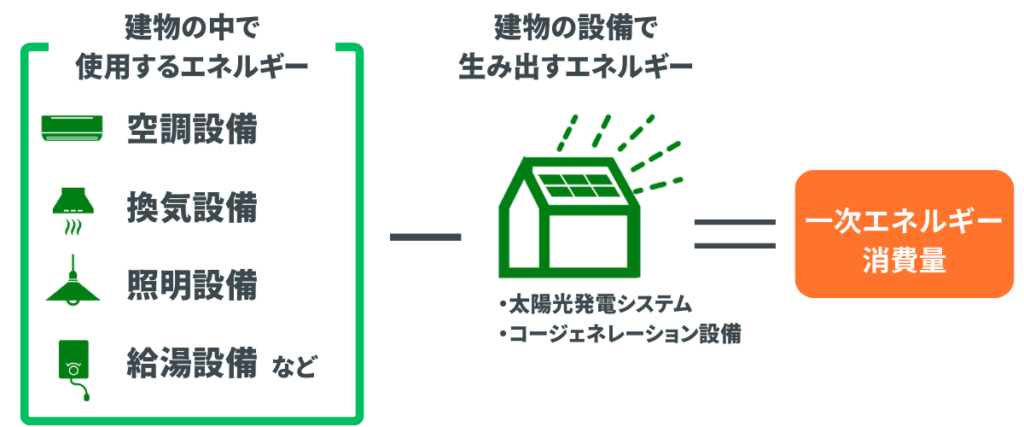

一次エネルギー消費量基準は、建物全体の省エネ性能をBEI(Building Energy Index)という指標で評価します。BEIは、建物の設計段階で想定される年間エネルギー消費量を、基準となる標準的な消費量で割った値です。

BEI = 設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量

設計時の想定消費量は、空調、換気、給湯、照明、昇降機などの設備機器のエネルギー使用量から太陽光発電による創エネルギー量を差し引いて算出します。共同住宅の省エネ基準では、BEI値を1.0以下とすることが求められており、例えばBEI値0.8は、基準より20%少ないエネルギー消費量で運用できることを意味します。

さらに、太陽光発電などによる創エネルギー量がある場合は、算定した全体のエネルギー使用量からを差し引くことで、建築物の実質的なエネルギー消費量が求められます。

※エネルギー消費性能:国土交通省を参考にして弊社で作成

― 外皮の熱性能基準とは?

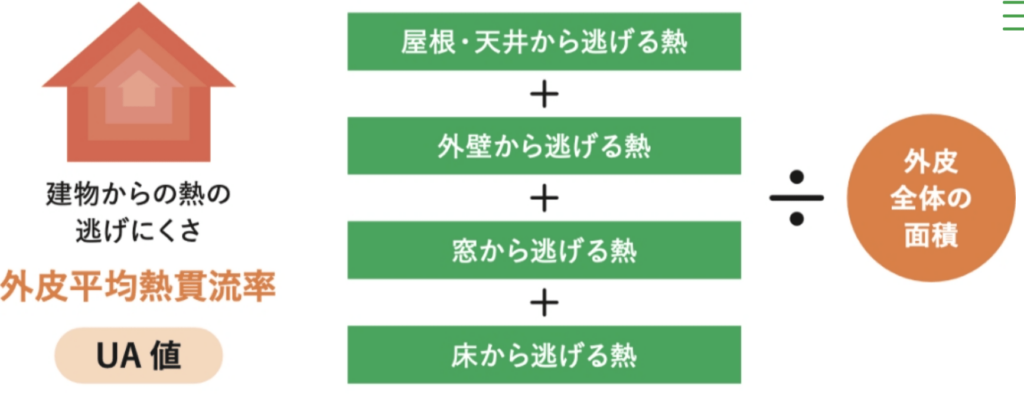

外皮の熱性能基準は、建物が外部環境に対してどれだけ断熱性能を持っているかを評価する指標です。UA値(外皮平均熱貫流率)とηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)で構成されます。

※断熱性能│国土交通省を参考にして弊社で作成

UA値(外皮平均熱貫流率)

UA値は、建築物の外皮(壁・窓・屋根など)を通して外気と室内の間でどれだけ熱が伝わるかを示す指標です。値が小さいほど、建物の断熱性能が高いことを意味します。

UA値は以下の計算式で求めます。

UA値 = 外皮の総熱損失量 ÷ 外皮総面積(単位: W/㎡・K)

出典:断熱性能│国土交通省

ただし、UA値が低いからといって、住まいの快適性や一次エネルギー消費量削減が必ずしも保証されるわけではありません。断熱材の施工精度や窓の性能、建物全体の設計が重要です。

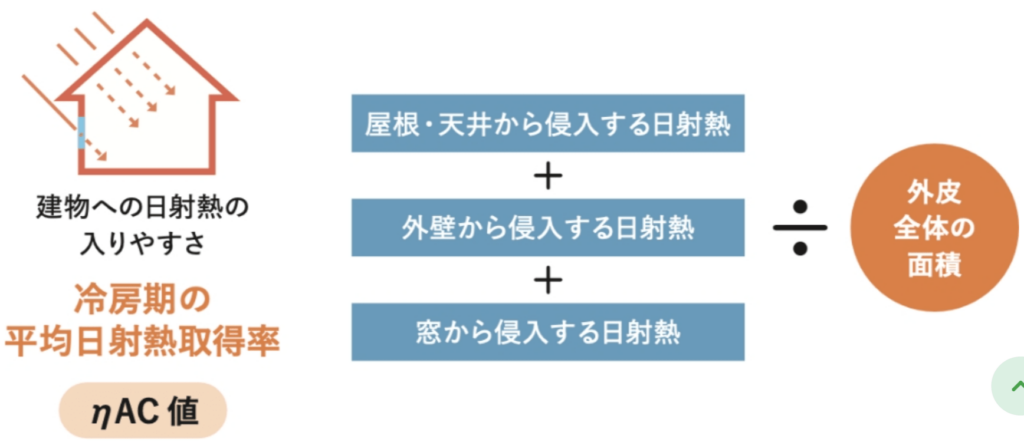

ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)

ηAC値は、建築物の外皮(主に窓)を通してどれだけの日射熱が室内に入ってくるかを示す指標です。値が小さいほど、夏季の冷房負荷を抑制できることを意味します。

ηAC値は以下の計算式で求めます。

ηAC値 = 建築物が取得する日射量の合計 ÷ 外皮等総面積

国土交通省|断熱性能

設計段階では適切な日射対策を検討する必要があります。例えば、日射の影響が大きい南面や西面の窓には、Low-E複層ガラスや日射遮蔽フィルムの採用、庇やルーバーの設置などが有効です。

特に西日の影響が強い西面の開口部では、より厳密な対策が求められます。また、バルコニーの配置や植栽計画なども、日射制御の重要な要素です。

共同住宅で省エネ計算が必要となる部分

共同住宅で省エネ計算が

必要となる部分

共同住宅の省エネ性能評価では、住戸部分と共用部を分けてそれぞれ計算し、その結果を集計して算定します。

― 住戸部分

住戸部分の省エネ計算は、各住戸が対象です。

各住戸については、一次エネルギー消費量を個別に算出する必要があります。住戸等かつ仕様が完全に一致する住戸については、代表住戸の計算結果に戸数を乗じることで算定できるため、すべての住戸を計算する必要はありません。

ただし、住戸の仕様が同じであっても、最上階や西側など位置によっては外皮の熱性能基準の値や一次エネルギー消費量が変わるため、それぞれ個別の計算が必要となります。

― 共用部

共用部分の計算対象には、屋内外廊下、ロビー、管理人室、集会室、屋内駐車場、機械・電気室、ゴミ置き場・ゲストルームなどが含まれます。

共用部分は外皮基準の適用対象外で、一次エネルギー消費量の計算のみが必要です。具体的には、空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機が計算対象となります。

特に、屋外廊下に設置された照明設備も計算対象となるため、注意が必要です。

共同住宅における3つの評価方法

共同住宅における3つの評価方法

共同住宅の省エネ性能を評価するためには、目的や精度に従って3つの計算手法があります。

| 評価方法 | 標準計算ルート | フロア入力法 | 仕様ルート | |

|---|---|---|---|---|

| 特徴 | 住戸毎に計算する 精緻な評価方法 | フロア毎に単純化した住戸モデルで計算する簡易的な評価方法 | 全住戸の仕様で判断する評価方法 | |

| 外皮性能 | 計算ツール | 外皮計算用Excel等 | フロア入力法の評価シート | – |

| 部位毎の 面積・長さ | 各住戸の部位毎に 計算する | フロア毎の住戸部分の外周長さ等を計算する | 計算しない (計算する方法も有) | |

| 部位毎の 外皮性能 | 各部材の熱電動率等より部位の外皮性能を計算 | 各部材の熱伝導率等より部位の外皮性能を計算 | 住戸毎に仕様基準への適合確認 | |

| 一次エネルギー性能 | 計算ツール | Webプログラム(住宅版) (共用部は非住宅版で計算) | フロア入力法の評価シート + Webプログラム(住宅版) (共用部は非住宅版で計算) | – |

| 設備毎の 性能・仕様 | 各住戸に設置する設備の性能・仕様を入力 | フロア毎の代表的な設備の性能・仕様を入力 | 住戸毎に仕様基準への適合確認 | |

| 留意点 | – | ・住棟評価専用 ・住宅トップランナー制度、性能向上計画認定制度、住宅性能表示制度、BELS等には使用不可 | – | |

※省エネ基準適合義務制度の解説│国土交通省を参考にして弊社で作成

それぞれの手法には特徴があり、算出される数値や作業の手間も違いがあります。最適な計算手法は建物の規模、評価目的、求められる精度によって異なり、適切に選択することが重要です。

計算方法の特徴と役割を理解し、プロジェクトの規模や求められる精度、作業負担に応じて最適な方法を選択しましょう。

― 『標準計算ルート』:最も精密で制度対応が可能な一般的な手法

標準計算ルートは、共同住宅の省エネ性能を最も正確に評価するための計算方法です。

建築物の部位(壁、屋根、窓など)の熱伝達率や面積を詳細に入力し、外皮性能(UA値やηAC値)を算出します。冷暖房、給湯、照明、換気など、各設備のエネルギー消費量も個別に計算し、建物全体の省エネ性能を算定します。

標準計算ルートは、最上階や日射条件の異なる住戸など、個別の条件に応じた細かな計算が可能です。BELSや住宅性能表示制度などの公的制度にも対応しており、信頼性の高い計算結果を得られます。

ただし、入力項目が多く、特に大規模建物では多大な時間と労力が必要となります。

そのため、標準計算ルートは精度の高い省エネ性能評価が必要な場合や、BELSなどの認証を取得する場合、大規模共同住宅や複雑な建物形状の場合に特に活用されています。

― 『フロア入力法』

フロア入力法は、共同住宅の省エネ性能を「フロア単位」で評価する計算方法です。2020年に導入されたこの手法は、各フロアを「妻側A・中間・妻側B」の3つのエリアに分けて計算を行います。

各住戸を個別に計算する必要がないため、多数の住戸が同じ仕様で構成される大規模物件においては、作業時間の大幅な短縮が可能です。

ただし、標準計算ルートと比較すると計算精度が下がるため、BELSや住宅性能表示制度での利用はできません。そのため、共同住宅において、標準計算ルートほどの精密さは必要ないものの、ある程度の精度を確保しながら効率的に省エネ性能を評価したい場合に適しています。

― 『仕様ルート』

仕様ルートは、国土交通省が提供するチェックリストに基づいて建物の省エネ性能を評価する手法です。建物の基本情報や設備仕様を入力するだけで評価が可能なため、計算作業を必要とせず、短時間での評価が可能です。

具体的な計算を行わない代わりに、標準的な仕様をもとに省エネ基準への適合性を確認できるため作業負担を減らせるのが特徴です。

ただし、計算精度は、標準計算ルートやフロア入力法より下がります。

そのため、仕様ルートは戸建住宅を主として小規模な共同住宅などにおいて、時間やコストを抑えながら基準適合性の確認のみを行いたい場合に活用されると想定されます。

実務で注意すべき省エネ計算の4つのポイント

実務で注意すべき省エネ計算の

4つのポイント

共同住宅の省エネ性能を正確に評価するためには、適切な計算が不可欠です。特に2025年4月からの基準適合義務化に向けて、最新の基準や法改正に対応した計算方法を理解し、適切に実務に反映する必要があります。

共同住宅の省エネ計算を行う際は、以下の4つの点に注意しましょう。

- 隣接空間が住戸であれば熱損失を無いものとして扱う(条件あり)

- 外皮基準は単位住戸に統一される

- 省エネ計算は新バージョンのWEBプログラムを用いる

- 外皮の熱性能基準は建て方(構造)の違いで異なる

それぞれのポイントについて解説します。

― 隣接空間が住戸であれば熱損失を無いものとして扱う(条件あり)

共同住宅の省エネ計算では、隣接する住戸との境界面は、一定の要件を満たす場合に熱損失がないものとして扱えます。

これは、外皮平均熱貫流率(UA値)の評価方法において、住戸間でやり取りされる熱が単に失われるものとして計算されており、実態よりも断熱性能が低く評価されている点を改善するためです。

適用される条件は、住棟を構成するすべての住戸が以下の条件を満たす必要があります。

- 住戸の熱的境界を構成する各部位において、外気に接する壁および開口部の熱貫流率が、仕様基準で定める基準値以下

- その他の外気等に接する部位については、必ず断熱材を施工する(施工上やむを得ない部分についてはこの限りではない)

| 仕様基準で定める開口部の熱貫流率[W/(㎡・K)] | |||

|---|---|---|---|

| 1~3地域 | 4地域 | 5~7地域 | 8地域 |

| 2.3 | 3.5 | 4.7 | 問わない |

なお、これらの条件は8地域には適用されません。

このような扱いが認められる理由は、隣接空間の温度が極端に低くならないことと、高い気密性能によってエネルギー損失が最小限に抑えられることにあります。これにより、実態に即した合理的な省エネ計算が可能となります。

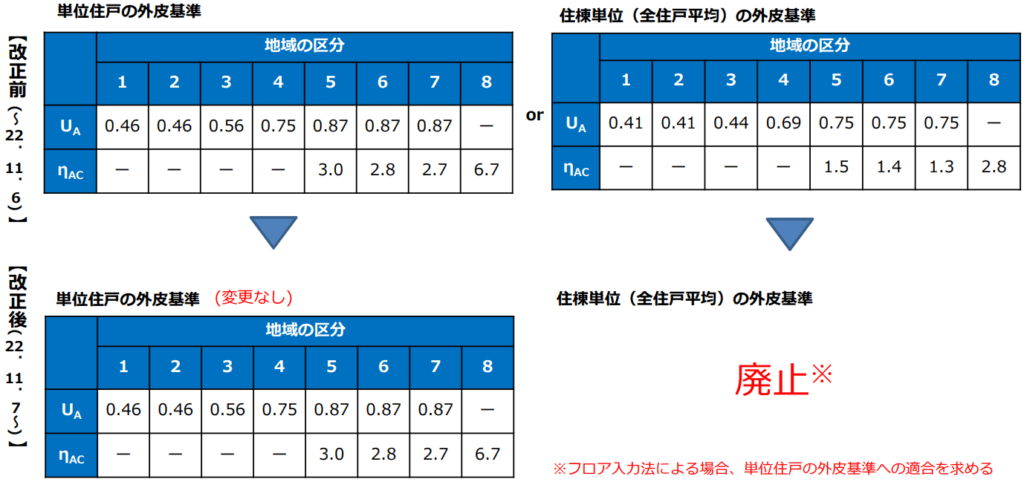

― 外皮の熱性能基準は単位住戸に統一される

共同住宅の外皮の熱性能基準は、「単位住戸」ごとに評価します。住棟単位(全住戸平均)での評価は2022年11月7日の制度改正により廃止され、各住戸の性能を個別に評価する方式に統一されているため計算をする際は注意が必要です。

単位住戸に統一されたことで、住戸の配置や条件による断熱性能の違いを正確に評価できるようになりました。例えば、最上階の住戸は屋根からの熱損失、1階住戸は地面からの熱損失、角部屋は外壁面積が大きいことによる熱損失など、それぞれの住戸が持つ固有の熱的特性を個別に評価することが可能になっています。

― 省エネ計算は新バージョンのWEBプログラムを用いる

省エネ計算には、国土交通省が提供する「建築物エネルギー消費性能計算プログラム(Webプログラム)」を使用します。Webプログラムは、無料で利用可能です。公的機関が提供する信頼性の高いツールであるため、計算結果は建築確認申請や省エネ適合性判定などの行政手続きにも使用できます。

WEBプログラムは定期的にアップデートされ、最新の省エネ基準や計算方法に対応しています。古いバージョンを使用すると、最新の基準に適合しない計算結果となる場合があるため、省エネ計算を行う際は必ず最新バージョンを使用しましょう。

― 共同住宅の外皮の熱性能基準は建て方(構造)の違いで異なる

これまで共同住宅の外皮の熱性能基準は、木造・鉄骨造については戸建住宅向けの基準を使用し、RC造は共同住宅向けの基準を使用するという想定で運用されてきました。

しかし、近年の断熱材の技術進歩により、高性能な製品が普及していることから、2022年11月7日の制度改正により、共同住宅の構造種別(木造・鉄骨造/RC造)による区分に応じた外皮仕様基準が設定されています。木造・鉄骨造には新基準が設定され、RC造は従来の基準を見直して継続することとなりました。

| 構造 | 改正前(~2022.11.6) | 改正後(2022.11.7~) |

|---|---|---|

| 木造・鉄骨造 | 戸建て住宅を想定した基準 (共同住宅等でも使用可) | 基準を新設 |

| RC造等 | 共同住宅等を想定した基準 (戸建て住宅でも使用可) | 改正前の基準を踏襲&水準を見直し |

共同住宅の煩雑な省エネ計算は私たちが解決します

共同住宅の煩雑な省エネ計算は

私たちが解決します

共同住宅の省エネ計算は、住戸の仕様、構造、地域条件など多くの要素を考慮する煩雑な作業です。2025年4月からは全ての共同住宅で省エネ適判が義務化されるため、省エネ計算の重要性が一層高まります。

「業務量の増加に不安がある」「法改正への対応が心配」というお悩みをお持ちの方は、当社の省エネ計算代行サービスをご検討ください。当社は上場企業から個人設計事務所まで1,547社、累計2,573棟以上の実績があり、年間500棟以上の省エネ計算を手がけています。

対応する建築物は、個人住宅から大型商業施設と幅広く、省エネ計算、適合性判定、住宅性能評価、CASBEEなどの業務を一括して代行することで、設計者の皆様が本来の設計業務に専念できる環境をご提供いたします。

― 申請から完了検査まで省エネ計算をワンストップで対応

当社は、共同住宅の省エネ計算において、設計段階から完了検査まで一貫したサポートを提供しています。日本ERIの認定サポーターが、省エネ等級を満たすための変更が必要な場合も、コストと性能の最適なバランスを考慮した実践的な提案をすることが可能です。

通常の納期は5~10営業日ですが、急ぎの案件にも柔軟に対応いたします。価格は建物の特性に応じて設定し、シンプルな形状の物件はリーズナブルに、大規模で複雑な物件も品質を維持した安心価格でお引き受けします。

さらに、東京近郊のプロジェクトでは「丸投げ代行サービス」をご用意しています。必要な図面をご提供いただくだけで、役所や評価機関への提出から副本受け取りまで、全ての手続きを代行できるため、業務負担を大幅に軽減します。

― 全国エリアでの省エネ計算に対応

当社は、北海道から沖縄まで、全国の設計事務所や建設現場からの省エネ計算依頼に対応します。経験豊富なスタッフによる正確な計算と細やかなサポートは、地域を問わず変わることはありません。

遠方のプロジェクトでも、図面データをお送りいただくだけで計算が完了します。オンラインでの打ち合わせや電子データでの納品にも対応しており、距離を感じさせない迅速なサービスを実現しています。

どの場所の案件でも安心して省エネ計算を依頼できるのが当社の強みです。ぜひお気軽にご相談ください。