東京ゼロエミ住宅は、住宅の補助制度の中でも高額な助成金が受けられる制度です。

特に共同住宅(集合住宅)では複数戸分の助成金を受け取ることができるため、総額で数千万円規模になることもあります。さらに、2024年10月からは助成金額が引き上げられたことで、建築コストの負担軽減効果がさらに高まりました。

しかし、東京ゼロエミ住宅は、申請受付期間や手続きに期限があるため、申請すれば必ず受けられるというわけではありません。

制度の理解が不十分なまま申請を進めてしまうと、申請のタイミングを逃し、助成金を受け取れない可能性があります。

共同住宅において、東京ゼロエミ住宅の認証を受け、助成金を確実に受け取るためにも、制度の基準と手順を確認しておきましょう。

特に共同住宅(集合住宅)では複数戸分の助成金を受け取ることができるため、総額で数千万円規模になることもあります。さらに、2024年10月からは助成金額が引き上げられたことで、建築コストの負担軽減効果がさらに高まりました。

しかし、東京ゼロエミ住宅は、申請受付期間や手続きに期限があるため、申請すれば必ず受けられるというわけではありません。

制度の理解が不十分なまま申請を進めてしまうと、申請のタイミングを逃し、助成金を受け取れない可能性があります。

共同住宅において、東京ゼロエミ住宅の認証を受け、助成金を確実に受け取るためにも、制度の基準と手順を確認しておきましょう。

東京都が推進する「東京ゼロエミ住宅」とは?

東京都が推進する「東京ゼロエミ住宅」とは?

東京都が推進する「東京ゼロエミ住宅」とは?

東京都が推進する「東京

ゼロエミ住宅」とは?

ゼロエミ住宅」とは?

東京ゼロエミ住宅は、地球温暖化対策や住環境の向上を目的として、東京都が独自に制定した省エネ基準です。

東京都では建物密集による断熱性能の重要性や都市部のエネルギー消費量の多さといった地域特性があります。さらに2050年「ゼロエミッション東京」実現を目指しており、都内の温室効果ガス排出量の約30%を占める家庭部門の削減には、住宅の省エネ性能等の向上が欠かせません。

こうした背景から、東京都では2019年に「東京ゼロエミ住宅」を創設しました。

日本政府も、2050年のカーボンニュートラル実現を目指しており、建築分野では、2025年4月からほぼ全ての建築物に省エネ基準への適合が義務化されるなど、脱炭素に向けた施策を推進しています。

しかし、国の省エネ基準だけでは東京都の地域特性に対応するには限界があります。そのため、東京ゼロエミ住宅では国の省エネ基準を上回る断熱性能と設備の省エネ性能基準を設定し、より性能の高い住宅の普及を目指しています。

― 認証を受けられる建物の種類

― 認証を受けられる建物の種類

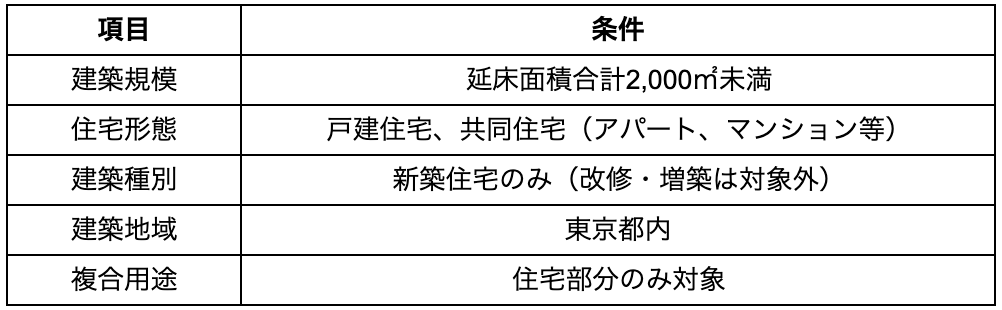

東京ゼロエミ住宅の対象となる住宅は以下のとおりです。

東京ゼロエミ住宅は、戸建住宅だけでなく、アパートやマンションなどの共同住宅も対象となります。

ただし、1階に店舗が入る共同住宅などの複合用途建築物では、単位住戸及び人の居住の用に供する共用部分のみが認証対象となるため、設計時に住宅部分と非住宅部分を明確に区分し、居住部分の要件を満たす必要があります。

ただし、1階に店舗が入る共同住宅などの複合用途建築物では、単位住戸及び人の居住の用に供する共用部分のみが認証対象となるため、設計時に住宅部分と非住宅部分を明確に区分し、居住部分の要件を満たす必要があります。

― 省エネ性能が高いほど助成金額が上がる

― 省エネ性能が高いほど助成金額

が上がる

東京都内では、狭小敷地や高い地価といった特有の住宅事情により、省エネ性能や断熱性能に優れた住宅を建てようとすると、高額な建築コストがかかります。

そのため、東京ゼロエミ住宅では高性能な断熱材や省エネ設備の導入による追加投資を助成金でカバーし、建築主の経済負担を軽減することで、より環境性能の高い共同住宅の普及を促進する狙いがあります。

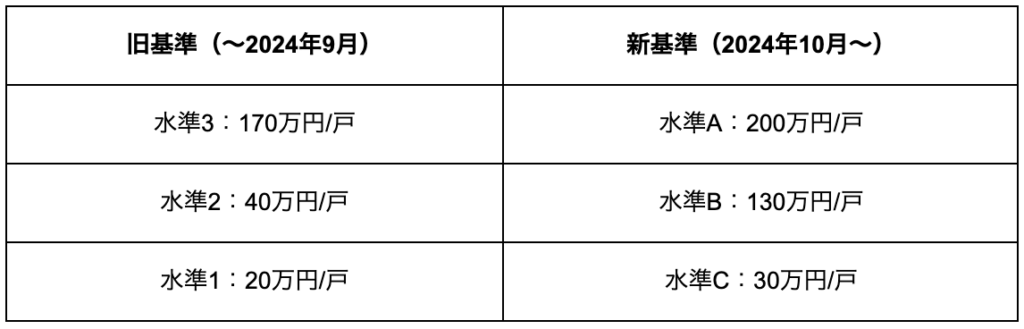

また、断熱性能の向上とエネルギー消費量の削減率が段階的に設定されており、より高い水準を達成するほど助成金額が増額される仕組みです。

東京ゼロエミの共同住宅における、助成金額は以下のとおりです。

そのため、東京ゼロエミ住宅では高性能な断熱材や省エネ設備の導入による追加投資を助成金でカバーし、建築主の経済負担を軽減することで、より環境性能の高い共同住宅の普及を促進する狙いがあります。

また、断熱性能の向上とエネルギー消費量の削減率が段階的に設定されており、より高い水準を達成するほど助成金額が増額される仕組みです。

東京ゼロエミの共同住宅における、助成金額は以下のとおりです。

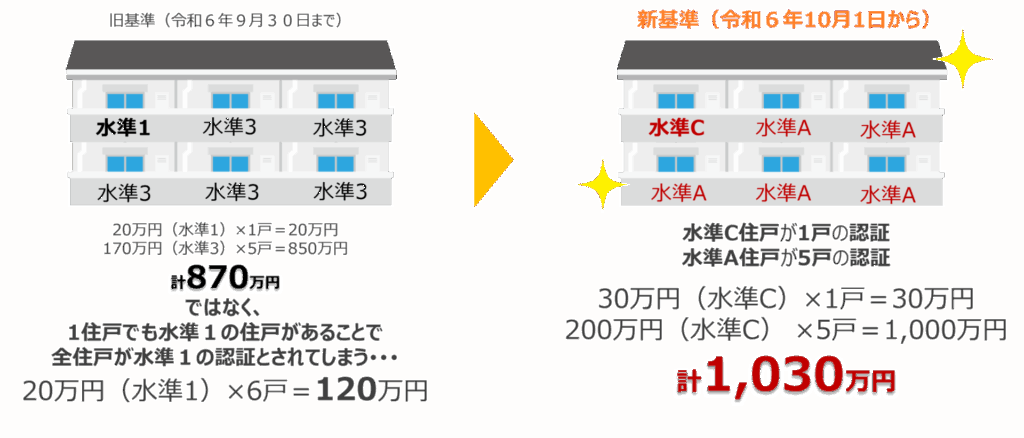

助成金額は2024年10月から大幅に引き上げられており、共同住宅の場合、旧基準(2024年9月まで)の水準3は170万円、新基準(2024年10月以降)の水準Aは200万円となっています。

太陽光発電設備・蓄電池・V2Hへの追加助成

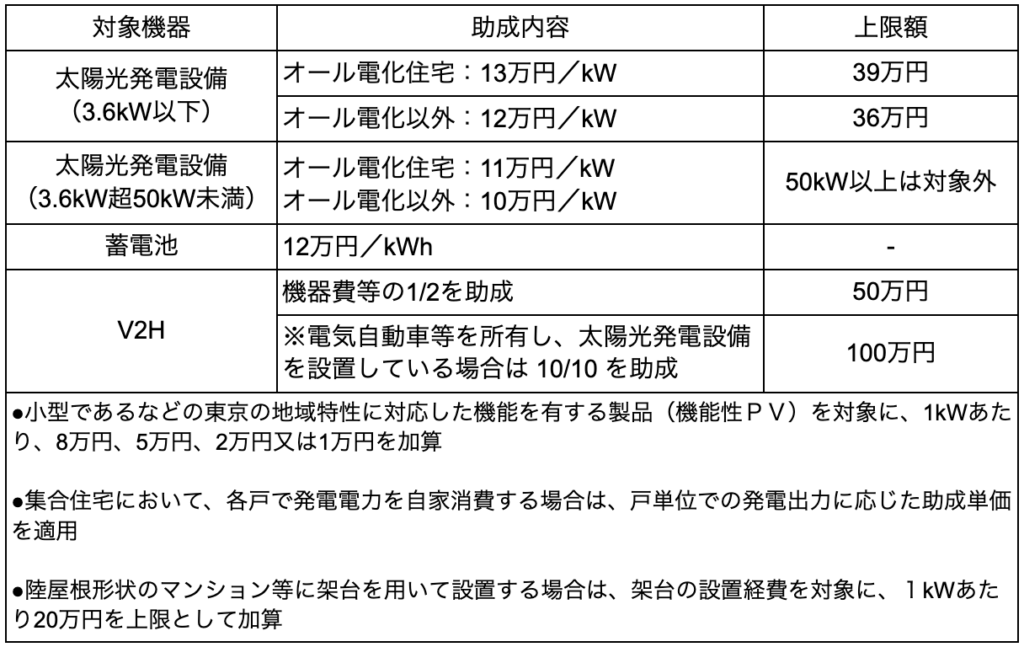

東京ゼロエミ住宅では、太陽光発電設備、蓄電池及びV2Hなどの再生可能エネルギー関連機器についても追加の助成が受けられます。

共同住宅の場合、比較的広い屋根面積を活用した太陽光発電設備の設置により、さらなる助成金の上乗せが期待できます。

共同住宅の場合、比較的広い屋根面積を活用した太陽光発電設備の設置により、さらなる助成金の上乗せが期待できます。

住宅と設備の助成を組み合わせることで、共同住宅においても大幅な負担軽減が可能となります。

― 助成金の対象者

― 助成金の対象者

東京ゼロエミ住宅の助成金対象者は以下のとおりです。

- 新築住宅の建築主(個人・事業者)

- 太陽光発電設備・蓄電池及びV2Hのリース事業者

東京ゼロエミ住宅の助成金は、個人でマイホームを建てる方だけでなく、不動産会社やデベロッパーなどの事業者も受けとれます。そのため、分譲住宅や賃貸住宅においても高性能住宅の供給が促進される環境が整備されています。

また、太陽光発電設備や蓄電池、V2H機器については、設備をリースで提供する事業者も対象です。住宅を建てる際は、高額な設備を購入せずに、リース契約で導入することも可能になり、初期費用を大幅に抑えながら高性能住宅を実現できます。

また、太陽光発電設備や蓄電池、V2H機器については、設備をリースで提供する事業者も対象です。住宅を建てる際は、高額な設備を購入せずに、リース契約で導入することも可能になり、初期費用を大幅に抑えながら高性能住宅を実現できます。

【集合住宅】東京ゼロエミ住宅の適用基準

【集合住宅】東京ゼロエミ住宅の適用基準

【集合住宅】東京ゼロエミ住宅の適用基準

【集合住宅】東京ゼロ

エミ住宅の適用基準

エミ住宅の適用基準

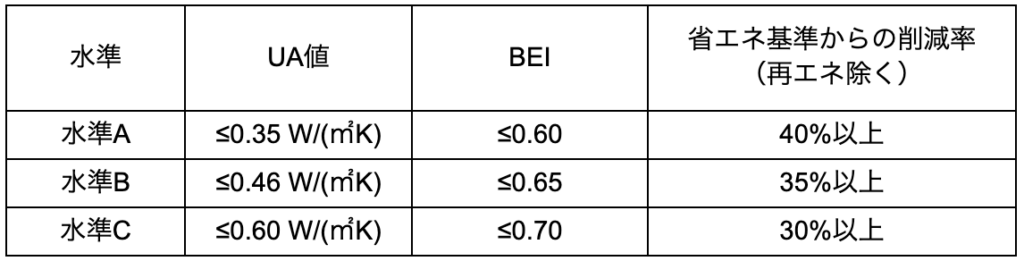

東京ゼロエミ住宅では、断熱性能(UA値)とエネルギー効率(BEI)の2つの基準を設定し、水準A~Cで要求される基準が以下の通りに定められています。

東京ゼロエミ住宅の性能基準(共同住宅)

東京ゼロエミ住宅の基準では、再生可能エネルギー(太陽光発電システムによる削減量等)を除いた住宅の省エネ性能について設定されており、省エネ基準からの削減率はZEH基準より高くなっています。

例えば、共同住宅において東京ゼロエミ住宅の水準Cを達成することで、建築物省エネ法が定める省エネ基準から一次エネルギー消費量を約30%の削減が可能です。この削減率は、20%以上の削減を基準とするZEHよりも高度な省エネ性能となっています。

例えば、共同住宅において東京ゼロエミ住宅の水準Cを達成することで、建築物省エネ法が定める省エネ基準から一次エネルギー消費量を約30%の削減が可能です。この削減率は、20%以上の削減を基準とするZEHよりも高度な省エネ性能となっています。

― 集合住宅は設備に関する仕様規定は設けない

― 集合住宅は設備に関する仕様規

定は設けない

東京ゼロエミ住宅では、仕様規定と性能規定の2つの評価方法があります。

仕様規定は指定された機器(エアコン、給湯器等)の型番や種類を使用する方法で、性能規定は省エネ計算により省エネ性能を証明する方法です。

仕様規定に関して、戸建住宅では、国の誘導仕様基準に定める仕様を原則として適用できますが、集合住宅では設備に関する仕様規定は設けられていません。

集合住宅で設備の仕様規定が困難な理由は、主に以下の3つです。

仕様規定は指定された機器(エアコン、給湯器等)の型番や種類を使用する方法で、性能規定は省エネ計算により省エネ性能を証明する方法です。

仕様規定に関して、戸建住宅では、国の誘導仕様基準に定める仕様を原則として適用できますが、集合住宅では設備に関する仕様規定は設けられていません。

集合住宅で設備の仕様規定が困難な理由は、主に以下の3つです。

- 住戸面積の制約:住戸面積が小さい単身用住戸では標準的な設備組み合わせで基準達成が困難

- 建物構造の制約:建物構造や設備配置の制約により指定機器の設置が物理的に困難なケースがある

- 住戸タイプの多様性:住戸タイプ(1R、1LDK、3LDK等)により設備構成が大きく異なる

ただし、外皮性能については国の誘導仕様基準を使用できるため、外皮で仕様規定を用い、設備で性能規定(計算ルート)を組み合わせる「たすき掛けルート」が可能です。

そのため、外皮性能は仕様規定で簡素化しつつ、設備については各建物の特性に応じた性能規定で柔軟に対応することができ、設計・審査の効率化が図られています。

そのため、外皮性能は仕様規定で簡素化しつつ、設備については各建物の特性に応じた性能規定で柔軟に対応することができ、設計・審査の効率化が図られています。

― 各部屋ごとの水準で助成額が設定される

― 各部屋ごとの水準で助成額が設

定される

共同住宅では、住戸ごとに異なる立地条件や構造特性があるため、住戸単位での水準認証が実施されています。

例えば、6戸の共同住宅において、5戸が水準A、1戸が水準Cの基準を達成した場合、それぞれの住戸が達成した水準に応じて個別に認証されます。

例えば、6戸の共同住宅において、5戸が水準A、1戸が水準Cの基準を達成した場合、それぞれの住戸が達成した水準に応じて個別に認証されます。

2024年9月までは、集合住宅全体を住棟単位で認証し、全住戸で達成された水準を1棟の水準として扱っていました。つまり基準に満たない住戸があった場合、すべての住戸がその水準に引き下げられていたのです。

特に角部屋は隣接する住戸が少なく、外気に面する壁面積が多くなっています。また、窓が複数面にある場合が多く、熱損失が大きくなりやすいので他の住戸と同じような省エネ性能や断熱性能を確保するのが困難です。

そのため、住戸全体で判断される場合、他の住戸が最高基準を達成していても、角部屋だけが最低水準の場合、建物全体が最低水準として評価され、助成金額にも大きな影響が出ることもあります。

しかし、新基準で助成金の対象が住戸単位になったことで、各住戸の実際の性能に応じた適正な評価が可能となりました。これにより、建築主にとってもより実情に即した制度運用が実現されています。

特に角部屋は隣接する住戸が少なく、外気に面する壁面積が多くなっています。また、窓が複数面にある場合が多く、熱損失が大きくなりやすいので他の住戸と同じような省エネ性能や断熱性能を確保するのが困難です。

そのため、住戸全体で判断される場合、他の住戸が最高基準を達成していても、角部屋だけが最低水準の場合、建物全体が最低水準として評価され、助成金額にも大きな影響が出ることもあります。

しかし、新基準で助成金の対象が住戸単位になったことで、各住戸の実際の性能に応じた適正な評価が可能となりました。これにより、建築主にとってもより実情に即した制度運用が実現されています。

― 再生エネルギー利用設備は原則設置

― 再生エネルギー利用設備は原則

設置

東京ゼロエミ住宅では、屋根面積が狭小である等の住宅を除き、太陽光発電設備や太陽熱利用設備及び地中熱利用設備といった再エネ設備の設置が原則として求められています。

再生エネルギー利用設備の設置は、2024年9月までは「可能な限り設置が望ましい」とされていましたが、2024年10月の制度改正により設置要件化されました。

再生エネルギー利用設備の設置は、2024年9月までは「可能な限り設置が望ましい」とされていましたが、2024年10月の制度改正により設置要件化されました。

東京ゼロエミ住宅の申請から助成金受け取りまでの流れ

東京ゼロエミ住宅の申請から助成金受け取りまでの流れ

東京ゼロエミ住宅の

申請から助成金受け取りまでの流れ

申請から助成金受け取りまでの流れ

東京ゼロエミ住宅の

申請から助成金受け取り

までの流れ

申請から助成金受け取り

までの流れ

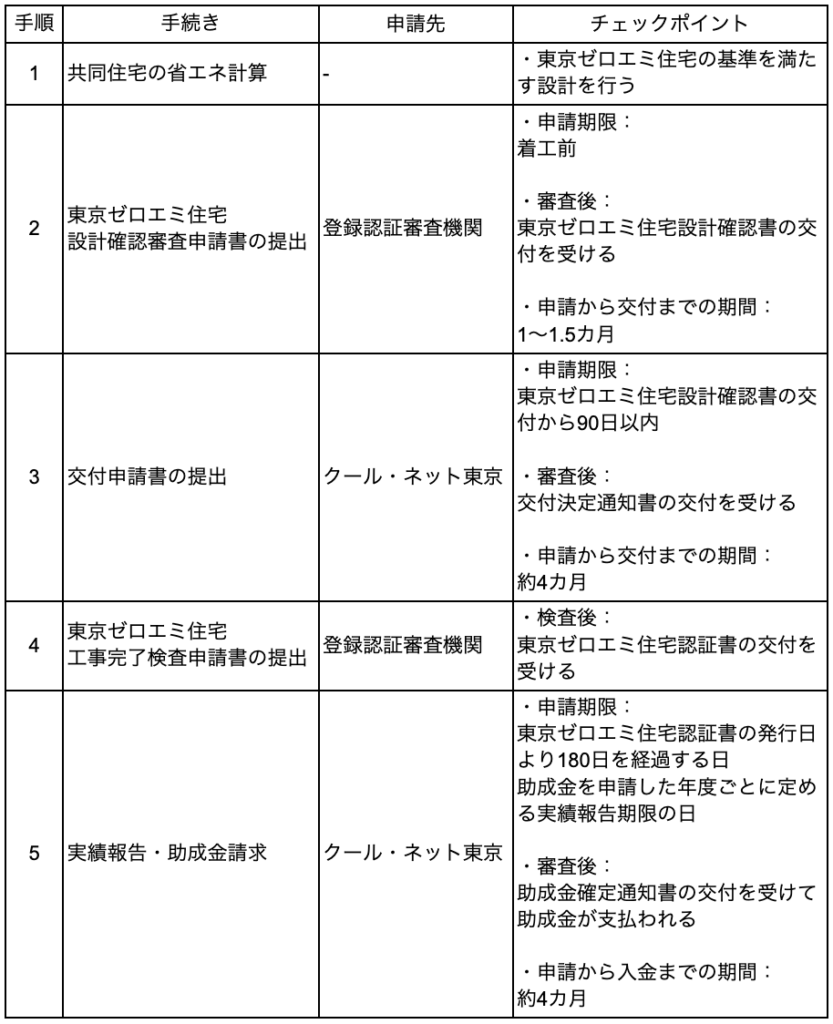

東京ゼロエミ住宅の認証を受けて助成金を受け取るまでの大まかな流れは以下の通りです。

東京ゼロエミ住宅の申請では、各段階で期限が設定されており、期限を過ぎると助成金を受け取ることができない場合があるため確認しておきましょう。

― 東京ゼロエミ住宅の申請は着工前

― 東京ゼロエミ住宅の申請は着工

前

東京ゼロエミ住宅の認証を受けるには、着工前に登録認証審査機関へ「東京ゼロエミ住宅設計確認申請書」を提出します。これは、設計内容を確認し、基準への適合性を事前に審査するためです。

審査に合格すると「東京ゼロエミ住宅設計確認書」が交付されますが、申請から交付までには1~1.5ヶ月程度の期間を要します。

交付の前に着工することも可能ですが、審査で指摘を受けた場合は、再計算や設計変更が必要となる可能性があるため、申請を早めに行い、設計確認書の交付を受けてから着工することが推奨されます。

さらに、2025年4月からは、建築物省エネ法の改正により、ほぼ全ての共同住宅で省エネ適合性判定(省エネ適判)を受けることが義務化されています。

省エネ適判に適合しなければ建築確認申請が通らず、確認済証が交付されないため着工ができません。東京ゼロエミ住宅の申請も着工前に完了させる必要があるため、省エネ適判と東京ゼロエミ住宅の申請を含めた全体のスケジュール管理が重要になります。

審査に合格すると「東京ゼロエミ住宅設計確認書」が交付されますが、申請から交付までには1~1.5ヶ月程度の期間を要します。

交付の前に着工することも可能ですが、審査で指摘を受けた場合は、再計算や設計変更が必要となる可能性があるため、申請を早めに行い、設計確認書の交付を受けてから着工することが推奨されます。

さらに、2025年4月からは、建築物省エネ法の改正により、ほぼ全ての共同住宅で省エネ適合性判定(省エネ適判)を受けることが義務化されています。

省エネ適判に適合しなければ建築確認申請が通らず、確認済証が交付されないため着工ができません。東京ゼロエミ住宅の申請も着工前に完了させる必要があるため、省エネ適判と東京ゼロエミ住宅の申請を含めた全体のスケジュール管理が重要になります。

― 助成金の交付申請は設計確認書の交付から90日以内

― 助成金の交付申請は設計確認書

の交付から90日以内

「東京ゼロエミ住宅設計確認書」の交付を受けた後は、交付申請書を東京都(クール・ネット東京)に提出し、問題がなければ交付決定通知書が交付されます。

交付決定通知書の交付を受けるには「東京ゼロエミ住宅設計確認書」の交付日から90日以内に東京都へ助成金交付申請を行う必要があります。

申請期限を過ぎると、交付決定通知書が交付されないため助成金の受け取りができません。

交付決定通知書の交付を受けるには「東京ゼロエミ住宅設計確認書」の交付日から90日以内に東京都へ助成金交付申請を行う必要があります。

申請期限を過ぎると、交付決定通知書が交付されないため助成金の受け取りができません。

― 実績報告の期限を過ぎると助成金は受け取れない

― 実績報告の期限を過ぎると助成

金は受け取れない

工事完了後は、登録認証審査機関に「東京ゼロエミ住宅工事完了検査申請書」を提出し、完了検査を受けると「東京ゼロエミ住宅認証書」が交付されます。

交付を受けたら東京都に実績報告兼交付請求書を提出し、助成金確定通知書を受領すると指定口座に入金されます。

ただし、実績報告兼交付請求書は次のいずれか早い日までに提出しなければなりません。

交付を受けたら東京都に実績報告兼交付請求書を提出し、助成金確定通知書を受領すると指定口座に入金されます。

ただし、実績報告兼交付請求書は次のいずれか早い日までに提出しなければなりません。

- 助成金を申請した年度ごとに定める実績報告期限の日

- 東京ゼロエミ住宅認証書の発行日より180日を経過する日

期限を過ぎると、助成金交付決定を受けていても助成金を受け取ることができないため、十分な注意が必要です。

― 施工段階での仕様変更は手続きが必要

― 施工段階での仕様変更は手続

きが必要

東京ゼロエミ住宅の認証を受けた後、施工段階で設計確認書に記載された仕様から変更が生じた場合は、変更内容に応じて適切な手続きを行う必要があります。

変更は大きく「軽微な変更」と「設計変更確認審査が必要な変更」の2種類に分けられます。軽微な変更には、品番・仕様・機種・設置場所の変更や、再計算によって基準を満たすことが明らかな場合などが該当します。

一方、以下のような変更については設計変更確認審査が必要な変更に該当するため、変更に係る工事に着手する前に「設計変更確認審査申請書」の提出が必要となります。

変更は大きく「軽微な変更」と「設計変更確認審査が必要な変更」の2種類に分けられます。軽微な変更には、品番・仕様・機種・設置場所の変更や、再計算によって基準を満たすことが明らかな場合などが該当します。

一方、以下のような変更については設計変更確認審査が必要な変更に該当するため、変更に係る工事に着手する前に「設計変更確認審査申請書」の提出が必要となります。

- 単位住戸および共用部分(居住用)の合計床面積の変更

- 単位住戸の戸数の増減

- 断熱性能や設備の省エネルギー性能の計算結果による適合可否が明らかになる変更

- 適合する水準や再生可能エネルギー設備の設置取り止めなどの記載内容変更

東京ゼロエミ住宅では、設計確認書に添付されている設計図書どおりに施工することが原則です。しかし、現場の状況や資材・設備の供給状況によりやむを得ず変更が必要となる場合は、直ちに登録認証審査機関に連絡し、省エネの再計算を行うことが求められます。

共同住宅の東京ゼロエミ住宅認証で得られる3つのメリット

共同住宅の東京ゼロエミ住宅認証で得られる3つのメリット

共同住宅の東京ゼロエミ住宅認証で

得られる3つのメリット

得られる3つのメリット

共同住宅の

東京ゼロエミ住宅認証で

得られる3つのメリット

東京ゼロエミ住宅認証で

得られる3つのメリット

東京ゼロエミ住宅の認証を受けることで得られるメリットは以下の3つです。

- 性能の高さが共同住宅の入居率向上につながる

- 省エネ性能の高い共同住宅が持つ将来的な優位性

- 不動産取得税の減税

東京ゼロエミ住宅の認証を受けた共同住宅は、助成金だけでなく税金の優遇から入居者へのアピール力まで、幅広い効果を得られます。それぞれのメリットについて解説します。

― 性能の高さが共同住宅の入居率向上につながる

― 性能の高さが共同住宅の入居率

向上につながる

東京ゼロエミ住宅の認証を受けた共同住宅は、高断熱・高気密性能により一年を通じて快適な室内環境を維持できます。

また、エネルギー消費量が従来の住宅と比較して30%程度削減されるため、光熱費負担も大幅に軽減されます。月々の住居費を抑えることができるのは、入居希望者にとって大きなアピールポイントとなります。

東京ゼロエミ住宅の認証を受けた物件では、東京都の登録商標である「東京ゼロエミ住宅」のロゴマークを販売・賃貸広告に使用することが可能です。

また、エネルギー消費量が従来の住宅と比較して30%程度削減されるため、光熱費負担も大幅に軽減されます。月々の住居費を抑えることができるのは、入居希望者にとって大きなアピールポイントとなります。

東京ゼロエミ住宅の認証を受けた物件では、東京都の登録商標である「東京ゼロエミ住宅」のロゴマークを販売・賃貸広告に使用することが可能です。

入居者募集のチラシやWebサイトでの掲載、物件見学時の現地看板や案内資料での訴求、実績紹介や営業資料での信頼性アピールといった場面でロゴマークを活用すれば、他物件との差別化と入居希望者への効果的なアピールが可能となります。

― 省エネ性能の高い共同住宅が持つ将来的な優位性

― 省エネ性能の高い共同住宅が持

つ将来的な優位性

今後は、住宅の省エネ性能がより注目されるようになり、東京ゼロエミ住宅の認証を受けた物件は市場での評価が高まることが予想されます。

そのため、環境規制や省エネ基準に対して、既に高い性能を確保している東京ゼロエミ住宅は、将来的な基準改正にも対応しやすく、長期的な資産価値の維持が期待できます。

また、物価高による生活費の高騰が続く中で、入居者の光熱費削減への関心も高まっています。東京ゼロエミ住宅であれば光熱費を大幅に削減できるため、入居者募集の際の大きなアピールポイントとなり、安定した入居率の確保につながります。

そのため、東京ゼロエミ住宅は、将来的に持続可能な住環境として期待されており、特に共同住宅においては、入居者と投資家双方にとって魅力的な選択肢となる可能性が高いです。

そのため、環境規制や省エネ基準に対して、既に高い性能を確保している東京ゼロエミ住宅は、将来的な基準改正にも対応しやすく、長期的な資産価値の維持が期待できます。

また、物価高による生活費の高騰が続く中で、入居者の光熱費削減への関心も高まっています。東京ゼロエミ住宅であれば光熱費を大幅に削減できるため、入居者募集の際の大きなアピールポイントとなり、安定した入居率の確保につながります。

そのため、東京ゼロエミ住宅は、将来的に持続可能な住環境として期待されており、特に共同住宅においては、入居者と投資家双方にとって魅力的な選択肢となる可能性が高いです。

― 不動産取得税の減税

― 不動産取得税の減税

東京ゼロエミ住宅の認証を取得することで、建築主は不動産取得税の減免措置を受けられます。一定の要件を満たす新築の東京ゼロエミ住宅については、達成した水準に応じて不動産取得税が減免されます。

減免税額は以下の通りです。

水準A:住宅に係る不動産取得税の10割(全額減免)

水準B:住宅に係る不動産取得税の8割

水準C:住宅に係る不動産取得税の5割

共同住宅の場合は、住戸ごとに水準の認証が行われるため、各住戸の水準と床面積に応じて一棟全体の減免割合が算出されます。

減税措置と助成金と合わせて活用することで、高性能住宅の建築における経済的な負担を軽減できます。

減免税額は以下の通りです。

水準A:住宅に係る不動産取得税の10割(全額減免)

水準B:住宅に係る不動産取得税の8割

水準C:住宅に係る不動産取得税の5割

共同住宅の場合は、住戸ごとに水準の認証が行われるため、各住戸の水準と床面積に応じて一棟全体の減免割合が算出されます。

減税措置と助成金と合わせて活用することで、高性能住宅の建築における経済的な負担を軽減できます。

助成金を確実に受け取るために避けるべき申請上の問題点

助成金を確実に受け取るために避けるべき申請上の問題点

助成金を確実に受け取るために

避けるべき申請上の問題点

避けるべき申請上の問題点

助成金を確実に受け取る

ために避けるべき

申請上の問題点

ために避けるべき

申請上の問題点

東京ゼロエミ住宅の助成金申請で失敗を避けるため、注意すべき主要な問題点は以下の3つです。

- 予算上限による申請タイミングの遅れ

- 他の補助事業との併給制限の見落とし

- 申請期限や手続き要件の管理不備

― 東京ゼロエミ住宅の予算には上限がある

― 東京ゼロエミ住宅の予算には上

限がある

東京ゼロエミ住宅の助成金制度は、東京都の年度予算に基づいて実施されており、令和7年度の予算規模は約294億円となっています。

申請件数が予算枠を上回った場合は先着順での受付となるため、年度後半の申請では予算不足により助成を受けられない場合があります。

特に共同住宅では助成金額も高額になるため、年度当初から計画的に申請スケジュールを組み、予算枠の確保を優先することが推奨されます。

過去には補正予算により助成内容が拡充された例もありますが、基本的には限られた予算の中での運用となります。

なお、制度改正により助成金額や基準が変更される場合もあるため、最新の制度情報を常に確認し、適切なタイミングでの申請を心がける必要があります。

申請件数が予算枠を上回った場合は先着順での受付となるため、年度後半の申請では予算不足により助成を受けられない場合があります。

特に共同住宅では助成金額も高額になるため、年度当初から計画的に申請スケジュールを組み、予算枠の確保を優先することが推奨されます。

過去には補正予算により助成内容が拡充された例もありますが、基本的には限られた予算の中での運用となります。

なお、制度改正により助成金額や基準が変更される場合もあるため、最新の制度情報を常に確認し、適切なタイミングでの申請を心がける必要があります。

― 特定の補助事業の併給ができない

― 特定の補助事業の併給ができな

い

東京ゼロエミ住宅の助成金は、他の補助事業との併給について制限があります。併給不可の補助事業を既に利用している場合は、東京ゼロエミ住宅の助成金を受け取ることができません。

併給できない主な補助事業は以下のとおりです。

併給できない主な補助事業は以下のとおりです。

- 子育てグリーン住宅支援事業(全世帯を対象とする「GX志向型住宅」への補助)

- 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化支援事業

- 次世代ZEH+実証事業

- 集合住宅のCO2削減促進事業(ZEH-M)

- LCCM住宅整備推進事業

- 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(給湯省エネ事業)

- 東京ゼロエミポイント(エアコン、給湯器及びLEDの買替)

- その他東京都環境公社(クールネット東京)が実施する「太陽光発電設備」「蓄電池」「エコキュート」「エネファーム」「V2H」等に対する助成事業

一方で、以下の補助事業については東京ゼロエミ住宅との併給が可能です。

- 子育てグリーン住宅支援事業※1

(子育て世帯または若者夫婦世帯を対象とする「長期優良住宅及びZEH水準住宅」への補助) - 子育てエコホーム支援事業

- 地域型住宅グリーン化事業

- こどもエコすまい支援事業

- 子育て支援型共同住宅推進事業

- 東京ゼロエミポイント(冷蔵庫の買替のみ)

- 東京こどもすくすく住宅供給促進事業 ※2

※1 同事業の「GX志向型住宅」への補助は併給できませんので、ご注意ください。

※2 こどもすくすく住宅のうち、東京ゼロエミ住宅の助成金を受ける住戸以外の住戸及び共用部分等が対象

※2 こどもすくすく住宅のうち、東京ゼロエミ住宅の助成金を受ける住戸以外の住戸及び共用部分等が対象

複数の助成制度を検討している場合は、各制度の併給可否を事前に詳細に確認し、最も有利な組み合わせを選択しましょう

【共同住宅】東京ゼロエミ住宅の申請でよくある質問と回答

【共同住宅】東京ゼロエミ住宅の申請でよくある質問と回答

【共同住宅】東京ゼロエミ住宅の申請で

よくある質問と回答

よくある質問と回答

【共同住宅】

東京ゼロエミ住宅の申請

でよくある質問と回答

東京ゼロエミ住宅の申請

でよくある質問と回答

共同住宅における東京ゼロエミ住宅の申請では、戸建住宅とは異なる特有の手続きや要件があるため、設計事務所や建築事業者から多くの質問が寄せられています。

ここでは、実際の申請現場でよく聞かれる代表的な質問とその回答をまとめました。

ここでは、実際の申請現場でよく聞かれる代表的な質問とその回答をまとめました。

― 共用部分は含めずに住戸単位で認証要件を満たせば良いですか

― 共用部分は含めずに住戸単位で

認証要件を満たせば良いですか

集合住宅等においては、共用部分を含まず、それぞれの単位住戸について計算し、認証要件を満たすことで認証を受けられます。

共用部分(エントランスホール、廊下、階段室など)は認証の対象外となり、住戸専用部分のみが評価対象です。

共用部分(エントランスホール、廊下、階段室など)は認証の対象外となり、住戸専用部分のみが評価対象です。

― 申請書の第四面は全住戸分を一覧表でまとめて提出できますか

― 申請書の第四面は全住戸分を一

覧表でまとめて提出できますか

第四面に記載する情報が全て網羅されるものであれば、一覧表にしても構いません。

ただし、必要な記載事項が漏れなく含まれていることが条件となるため、詳細については申請先の登録認証機関に事前に相談しましょう。

ただし、必要な記載事項が漏れなく含まれていることが条件となるため、詳細については申請先の登録認証機関に事前に相談しましょう。

― 店舗併用住宅でも東京ゼロエミ住宅の認証を受けられますか

― 店舗併用住宅でも東京ゼロエミ

住宅の認証を受けられますか

他用途併用住宅も東京ゼロエミ住宅の認証審査の申請はできます。ただし、認証対象となるのは住宅部分だけです。

店舗などの非住宅部分は認証の対象外となるため、設計時に住宅部分と非住宅部分を明確に区分する必要があります。

店舗などの非住宅部分は認証の対象外となるため、設計時に住宅部分と非住宅部分を明確に区分する必要があります。

東京ゼロエミ制度は上岡祐介建築設計事務所にお任せください

東京ゼロエミ制度は上岡祐介建築設計事務所にお任せください

東京ゼロエミ制度は

上岡祐介建築設計事務所にお任せください

上岡祐介建築設計事務所にお任せください

東京ゼロエミ制度は

上岡祐介建築設計事務所

にお任せください

上岡祐介建築設計事務所

にお任せください

東京ゼロエミ住宅の申請は複雑な省エネ計算と専門知識が必要で、手続きのミスにより申請が遅れると助成金を受け取れなくなるリスクがあります。

「申請の負担を減らし、より良い住まいを実現する。」

その想いから、私たちは東京ゼロエミ住宅申請サポートサービスを立ち上げました。

助成金を受けたいけれど、何から始めればいいかわからないとお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

弊社では、累計2573物件の省エネ計算実績があり、現在年間約700棟をサポート、1547社以上のサポート実績を誇ります。

「申請の負担を減らし、より良い住まいを実現する。」

その想いから、私たちは東京ゼロエミ住宅申請サポートサービスを立ち上げました。

助成金を受けたいけれど、何から始めればいいかわからないとお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

弊社では、累計2573物件の省エネ計算実績があり、現在年間約700棟をサポート、1547社以上のサポート実績を誇ります。

共同住宅における東京ゼロエミ住宅の実績例

他社の見積より半値近くまで抑えられた物件もあり、価格には自信があります。東京ゼロエミ住宅申請をスムーズかつ確実にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。