近年、エネルギー価格の高騰と環境配慮への社会的要請により、建築物に対する省エネ性能向上への要望が強まっています。

工場・倉庫といった非住宅建築物においても例外ではなく、電気代や燃料費といった運営コストの削減と環境負荷の軽減を両立する設計が求められるようになりました。

そうした中、2025年4月の建築物省エネ法改正により、300㎡未満の小規模工場・倉庫も省エネ適判の対象となり、省エネ対応は避けて通れない必須要件となります。

ここでは、工場・倉庫における省エネ適判の手続きから計算方法、実務上の注意点まで、設計者が知っておくべき重要なポイントを解説します。

工場・倉庫といった非住宅建築物においても例外ではなく、電気代や燃料費といった運営コストの削減と環境負荷の軽減を両立する設計が求められるようになりました。

そうした中、2025年4月の建築物省エネ法改正により、300㎡未満の小規模工場・倉庫も省エネ適判の対象となり、省エネ対応は避けて通れない必須要件となります。

ここでは、工場・倉庫における省エネ適判の手続きから計算方法、実務上の注意点まで、設計者が知っておくべき重要なポイントを解説します。

【2025年4月】法改正で省エネ適判の対象となる工場・倉庫が

拡大

【2025年4月】法改正で省エネ適判の対象となる工場・倉庫が

拡大

【2025年4月】法改正で省エネ適判の

対象となる工場・倉庫が拡大

対象となる工場・倉庫が拡大

【2025年4月】法改正で

省エネ適判の対象となる

工場・倉庫が拡大

省エネ適判の対象となる

工場・倉庫が拡大

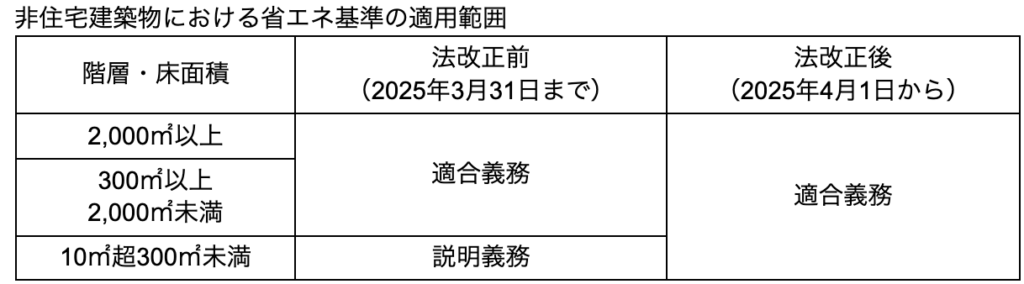

2025年4月の建築物省エネ法の改正により、これまで説明義務となっていた300㎡未満の小規模非住宅建築物にも省エネ基準への適合が義務化されました。

説明義務では、建築士が建築主に対して省エネ性能の評価結果を説明し、基準に適合しない場合は省エネ性能を高めるための措置について説明するだけで済みました。しかし、法改正後は大規模建築物と同様に適合義務の省エネ適判の対象となります。

省エネ基準が義務化されることで、これまで対象外だった多くの町工場や地域密着型の配送センターを建築する際も、国が定める省エネ性能を満たすように設計しなければなりません。

省エネ基準が義務化されることで、これまで対象外だった多くの町工場や地域密着型の配送センターを建築する際も、国が定める省エネ性能を満たすように設計しなければなりません。

― 工場・倉庫の省エネ性能はBEIが判定基準

― 工場・倉庫の省エネ性能は

BEIが判定基準

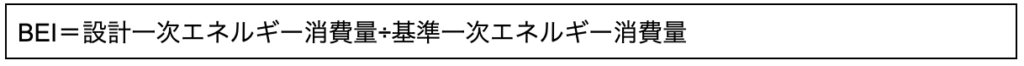

工場・倉庫などの非住宅建築物は、「BEI(Building Energy Index)」という指標で省エネ性能が評価されます。BEIは、建築物全体のエネルギー消費効率を評価する指標です。

建築物の設計一次エネルギー消費量を、国が定める標準的な仕様の建物(基準一次エネルギー消費量)と比較して算出されます。

建築物の設計一次エネルギー消費量を、国が定める標準的な仕様の建物(基準一次エネルギー消費量)と比較して算出されます。

| BEI=設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量 |

算出した結果、BEIの数値が定められている基準以下であれば省エネ基準に適合したことになります。

また、BEIの計算では、建築物の断熱性能も考慮されます。高効率な設備を導入しても、断熱性能が不十分だと一次エネルギー消費量の増加により、BEIの基準をクリアできない可能性があるためです。

非住宅建築物の外皮性能を評価するのがPAL*(パルスター)と呼ばれる指標です。PAL*は「年間熱負荷係数」のことで、各階の屋内周囲空間(ペリメーターゾーン)の年間熱負荷を、ペリメーターゾーンの床面積の合計で除して得た数値です。

また、BEIの計算では、建築物の断熱性能も考慮されます。高効率な設備を導入しても、断熱性能が不十分だと一次エネルギー消費量の増加により、BEIの基準をクリアできない可能性があるためです。

非住宅建築物の外皮性能を評価するのがPAL*(パルスター)と呼ばれる指標です。PAL*は「年間熱負荷係数」のことで、各階の屋内周囲空間(ペリメーターゾーン)の年間熱負荷を、ペリメーターゾーンの床面積の合計で除して得た数値です。

| PAL* = ペリメーターゾーンの年間熱負荷(MJ/年) ÷ ペリメーターゾーンの床面積(㎡) |

PAL*の値が小さければ小さいほど、外気温の影響を受けにくいため「断熱性能・日射遮蔽性能が高い建物」であることを意味します。

省エネ適判では、BEI値のみに基準が定められており、PAL*の数値は問われません。

しかし、高性能な断熱材や窓などの採用でPAL*を改善できれば、冷暖房の熱負荷が軽減されます。結果、エネルギー消費量が削減され、BEI値の改善につながります。そのため、BEIとPAL*は密接に関係しているといえます。

なお、より高い省エネ性能を目指す誘導基準(エネルギー消費性能向上計画認定)では、BEIだけでなくPAL*についても基準が設けられており、両方の基準をクリアする必要があります。

省エネ適判では、BEI値のみに基準が定められており、PAL*の数値は問われません。

しかし、高性能な断熱材や窓などの採用でPAL*を改善できれば、冷暖房の熱負荷が軽減されます。結果、エネルギー消費量が削減され、BEI値の改善につながります。そのため、BEIとPAL*は密接に関係しているといえます。

なお、より高い省エネ性能を目指す誘導基準(エネルギー消費性能向上計画認定)では、BEIだけでなくPAL*についても基準が設けられており、両方の基準をクリアする必要があります。

― 省エネ基準のBEI値は建物の用途に応じて設定される

― 省エネ基準のBEI値は

建物の用途に応じて設定される

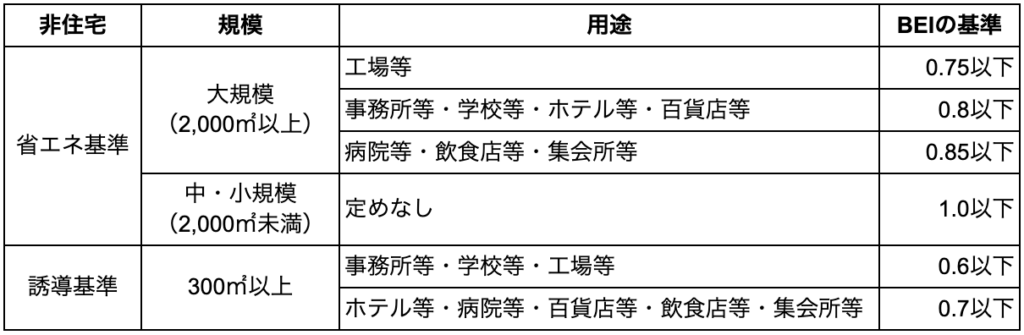

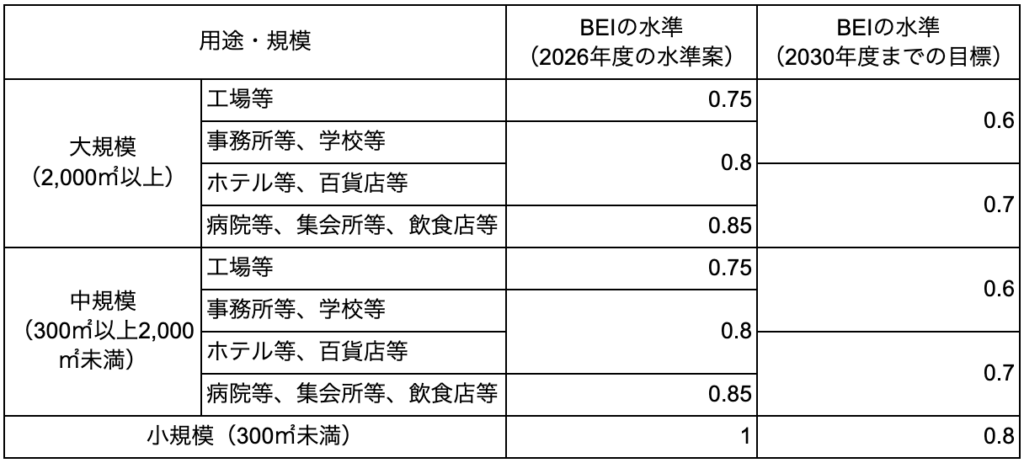

工場や倉庫などの非住宅建築物では、省エネ基準を満たすためのBEI値が用途によって異なります。

建築物の用途によって基準となるBEI値が異なるのは、運用条件が大きく異なるためです。

例えば、人が日中のみ働く事務所では、空調や照明の使用は平日の8時間程度に限られ、夜間や休日はほとんどエネルギーを消費しません。一方、工場では製造ラインの稼働により機械からの発熱が大きく、また製造工程によっては24時間稼働するケースもあり、より多くのエネルギーを消費する傾向があります。

運用実態が大きく異なる中で、同じBEI基準を適用すると、エネルギー消費の多い用途では基準達成が困難になり、逆にエネルギー消費の少ない用途では基準が緩すぎることになります。そのため、建物用途ごとの実際のエネルギー使用実態を踏まえ、それぞれに適切なBEI値が設定されているのです。

実務では、設計の初期段階で建物の用途を正確に把握し、該当するBEI値を確認してから省エネ計算を進めることが重要になります。

例えば、人が日中のみ働く事務所では、空調や照明の使用は平日の8時間程度に限られ、夜間や休日はほとんどエネルギーを消費しません。一方、工場では製造ラインの稼働により機械からの発熱が大きく、また製造工程によっては24時間稼働するケースもあり、より多くのエネルギーを消費する傾向があります。

運用実態が大きく異なる中で、同じBEI基準を適用すると、エネルギー消費の多い用途では基準達成が困難になり、逆にエネルギー消費の少ない用途では基準が緩すぎることになります。そのため、建物用途ごとの実際のエネルギー使用実態を踏まえ、それぞれに適切なBEI値が設定されているのです。

実務では、設計の初期段階で建物の用途を正確に把握し、該当するBEI値を確認してから省エネ計算を進めることが重要になります。

省エネ性能の計算方法は建築物の用途に応じて変わる

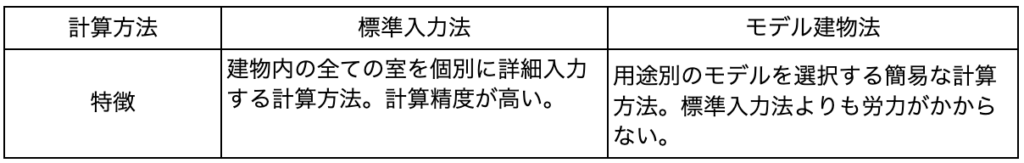

工場・倉庫の省エネ性能を計算する方法には、標準入力法とモデル建物法の2種類があります。

省エネ計算をする際、建物の規模や特性に適した計算方法を選定する必要があります。

例えば、延べ床面積が大きい工場や倉庫では、画一的な評価を行うモデル建物法を用いて計算をすると、建物の特性を十分に反映できず適合が困難な場合があります。このような場合、詳細な設備仕様まで個別に評価できる標準入力法で計算し直すことで、基準に適合するケースがあります。

また、標準入力法では、「倉庫内の人感センサー付き高効率LED照明による制御」や「工場内の機械から出る排熱を暖房に再利用するシステム」といった、独自の高度な省エネ対策を緻密に計算へ反映できます。

実務上は、まず設計の初期段階で手軽なモデル建物法を試し、もしBEIの値が基準を大きく上回るようであれば、標準入力法での詳細な検討へ切り替えるという方法が効率的です。

例えば、延べ床面積が大きい工場や倉庫では、画一的な評価を行うモデル建物法を用いて計算をすると、建物の特性を十分に反映できず適合が困難な場合があります。このような場合、詳細な設備仕様まで個別に評価できる標準入力法で計算し直すことで、基準に適合するケースがあります。

また、標準入力法では、「倉庫内の人感センサー付き高効率LED照明による制御」や「工場内の機械から出る排熱を暖房に再利用するシステム」といった、独自の高度な省エネ対策を緻密に計算へ反映できます。

実務上は、まず設計の初期段階で手軽なモデル建物法を試し、もしBEIの値が基準を大きく上回るようであれば、標準入力法での詳細な検討へ切り替えるという方法が効率的です。

― 2030年に向けて省エネ基準をZEBレベルまで引き上げ予定

政府は脱炭素社会の実現に向け、2030年度以降の新築建築物についてZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)レベルの省エネ性能確保を目標として掲げています。ZEBは、高断熱・高効率設備による省エネと太陽光発電などの創エネを組み合わせ、年間一次エネルギー消費量の収支をゼロにする建築物です。

政府は2030年度までに段階的に省エネ基準を引き上げ、表に示すBEI水準を達成するとともに、最終的にZEBレベルの確保を目指す計画を示しています。

政府は2030年度までに段階的に省エネ基準を引き上げ、表に示すBEI水準を達成するとともに、最終的にZEBレベルの確保を目指す計画を示しています。

ZEBは、現行基準に対して遥かに高い省エネ性能を求められます。そのため、断熱・設備の大幅なグレードアップが不可欠です。

― 省エネ性能の「見える化」でさらなる高性能化が求められる時代へ

建築物の省エネ性能を客観的に評価し、分かりやすく「見える化」する制度として「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」があります。

BELSは、国土交通省のガイドラインに基づき、第三者機関が建物の省エネ性能を公的に認証する制度です。評価は省エネ性能指標「BEI」の値に応じて5段階の星で表示され、専門知識がない人にも性能レベルが一目でわかるようになっています。

非住宅建築物に関する補助金制度では、BELS取得が申請条件となる場合も多く、資金調達面でも有利に働きます。そのため、市場では単に法的基準をクリアするだけでなく、より高い省エネ性能を求める傾向が強まっています。

BELSは、国土交通省のガイドラインに基づき、第三者機関が建物の省エネ性能を公的に認証する制度です。評価は省エネ性能指標「BEI」の値に応じて5段階の星で表示され、専門知識がない人にも性能レベルが一目でわかるようになっています。

非住宅建築物に関する補助金制度では、BELS取得が申請条件となる場合も多く、資金調達面でも有利に働きます。そのため、市場では単に法的基準をクリアするだけでなく、より高い省エネ性能を求める傾向が強まっています。

省エネ適判の「対象外」となる工場・倉庫の条件

省エネ適判の「対象外」となる

工場・倉庫の条件

省エネ適判の「対象外」となる工場・倉庫の条件

省エネ適判の

「対象外」となる

工場・倉庫の条件

「対象外」となる

工場・倉庫の条件

2025年4月の法改正では、ほぼすべての建築物に省エネ適判への適合が義務化されましたが、一部の建築物では用途や規模により「適用除外」が認められています。

- 10㎡以下の小規模増改築

- 空調設備を設置する必要がない倉庫・無人工場

- 文化財・歴史的建築物や応急仮設建築物等

ここでは、省エネ適判の対象外となる代表的な条件について解説していきます。

― 10㎡以下の新築・増改築

建築物省エネ法では、増改築にかかる部分の床面積の合計が10㎡以下である場合、省エネ基準への適合義務を免除しています。

10㎡程度の小規模な増改築に対して省エネ計算や適判手続きを義務化すると、手続きにかかるコストや時間が増改築工事費を上回ってしまう可能性があるためです。

そのため、実用性を考慮し、一定規模以下の小規模な増改築については適用除外とされています。

10㎡程度の小規模な増改築に対して省エネ計算や適判手続きを義務化すると、手続きにかかるコストや時間が増改築工事費を上回ってしまう可能性があるためです。

そのため、実用性を考慮し、一定規模以下の小規模な増改築については適用除外とされています。

― 空調設備を設置する必要がない倉庫・無人工場

省エネ基準が適用されるのは、建築基準法で定義される居室を有する建築物です。居室とは、継続的に使用する室を指します。

そのため、物品の保管のみを目的とする常温倉庫や、機械が自動稼働する無人化工場の生産エリアなどは「非居室」と解釈され、省エネ適判の適用除外となる可能性があります。

そのため、物品の保管のみを目的とする常温倉庫や、機械が自動稼働する無人化工場の生産エリアなどは「非居室」と解釈され、省エネ適判の適用除外となる可能性があります。

適用除外の例

- 自動車車庫、自転車駐車場

- 畜舎、堆肥舎

- 公共用歩廊

- 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

- 神社、寺院等

- 適用除外部分と一体的に設置される昇降機(例外的適用除外)

判断の最大のポイントは「空調設備を設置しない」ことです。上記の建物に分類される場合でも、冷暖房設備を設置すると「居室」と判断される場合があります。

最終的な判断は所管行政庁に委ねられるため、設計の初期段階で事前相談を行うことが重要です。

最終的な判断は所管行政庁に委ねられるため、設計の初期段階で事前相談を行うことが重要です。

― 文化財・歴史的建築物や応急仮設建築物等

建物の特殊な性格や用途により適用が除外されるケースもあります。これらは一般的な工場・倉庫の建築では該当しないケースが多いですが、制度を理解するために確認しておきましょう。

1つ目は文化財・歴史的建築物です。

例えば、国宝や重要文化財に指定されている歴史的なレンガ造りの倉庫を保存活用するような場合、断熱材の追加や窓の交換といった省エネ改修を行うと、その歴史的価値を著しく損なうおそれがあります。そのため、省エネ基準の適用が一律で免除されます。

2つ目は、応急仮設建築物です。災害時に設置される仮設倉庫や、建設工事期間中だけ使用される仮設の現場事務所などが該当します。一時的な使用が前提であり、恒久的な建築物に求められる省エネ性能を課すのは合理的でないため適用除外となります。

1つ目は文化財・歴史的建築物です。

例えば、国宝や重要文化財に指定されている歴史的なレンガ造りの倉庫を保存活用するような場合、断熱材の追加や窓の交換といった省エネ改修を行うと、その歴史的価値を著しく損なうおそれがあります。そのため、省エネ基準の適用が一律で免除されます。

2つ目は、応急仮設建築物です。災害時に設置される仮設倉庫や、建設工事期間中だけ使用される仮設の現場事務所などが該当します。一時的な使用が前提であり、恒久的な建築物に求められる省エネ性能を課すのは合理的でないため適用除外となります。

工場・倉庫における省エネ適判の手順

工場・倉庫における省エネ適判の手順

工場・倉庫における省エネ適判の手順

工場・倉庫における

省エネ適判の手順

省エネ適判の手順

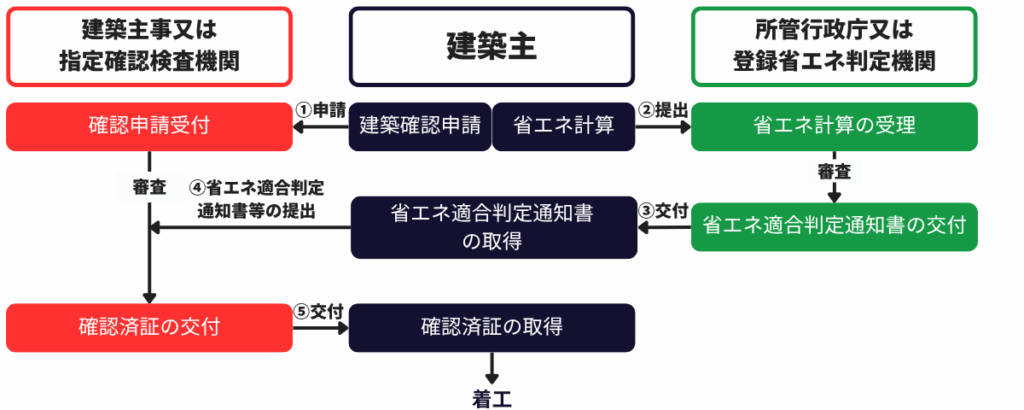

工場・倉庫の建築では、以下の手順で省エネ適判を含む建築手続きを進めていきます。

正しい手順で進めないと大幅な工期遅延やコスト増につながる可能性があります。プロジェクトを円滑に進めるためにも確認しておきましょう。

1.省エネ計算の実施

1.省エネ計算の実施

省エネ適判の適合には、計画中の建物が省エネ基準を満たしていることを数値で証明する必要があります。そのための根拠となるのが省エネ計算です。

工場・倉庫などの非住宅建築物の省エネ計算は「非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」などで行います。

省エネ計算は設計の早い段階で実施することが重要です。省エネ計算の結果は省エネ計算書としてまとめ、省エネ適判の申請時に提出します。

省エネ計算が遅れると省エネ適判の申請も遅れてしまい、さらに計算内容に不備があれば再計算が必要となるため、工期に影響するおそれがあるためです。

自社で省エネ計算の対応が難しい場合は、設計を担当する建築士事務所や専門の省エネ計算代行業者への依頼も検討しましょう。

省エネ計算が遅れると省エネ適判の申請も遅れてしまい、さらに計算内容に不備があれば再計算が必要となるため、工期に影響するおそれがあるためです。

自社で省エネ計算の対応が難しい場合は、設計を担当する建築士事務所や専門の省エネ計算代行業者への依頼も検討しましょう。

2.建築確認申請

2.建築確認申請

建物の基本設計と省エネ計算が完了したら、次に行うのが建築確認申請です。計画中の建物が建築基準法やその他の関連法規に適合していることを、建築主事又は指定確認検査機関の審査で確認してもらいます。

3.省エネ適判の申請

3.省エネ適判の申請

建築確認申請と同時、またはその直後に省エネ適判の申請を行います。

申請を受けた所管行政庁又は登録省エネ判定機関は、提出書類を基に以下の項目を厳密に審査します。

申請を受けた所管行政庁又は登録省エネ判定機関は、提出書類を基に以下の項目を厳密に審査します。

- 省エネ計算の内容に誤りがないか

- 図面と計算書の内容に整合性があるか

- BEI値が基準をクリアしているか

審査の過程で計算ミスや書類の不備、基準不適合などが発覚した場合は、設計内容の見直しや書類の修正が必要になります。指摘対応が長引くと工程全体に遅れが生じるため、申請前の入念なチェックが重要なポイントとなります。

審査の結果、省エネ基準に適合していた場合は、適合判定通知書の交付を受けます。適合判定通知書は、建築物が省エネ基準を満たしていることを公的に証明する重要な書類です。

審査の結果、省エネ基準に適合していた場合は、適合判定通知書の交付を受けます。適合判定通知書は、建築物が省エネ基準を満たしていることを公的に証明する重要な書類です。

4.建築確認済証の取得

交付を受けた適合判定通知書は、建築確認申請を行った建築主事又は指定確認検査機関に提出します。

建築主事又は指定確認検査機関は、申請時に提出された書類と適合判定通知書を確認し、問題がなければ建築確認済証を交付し着工ができるようになります。

建築主事又は指定確認検査機関は、申請時に提出された書類と適合判定通知書を確認し、問題がなければ建築確認済証を交付し着工ができるようになります。

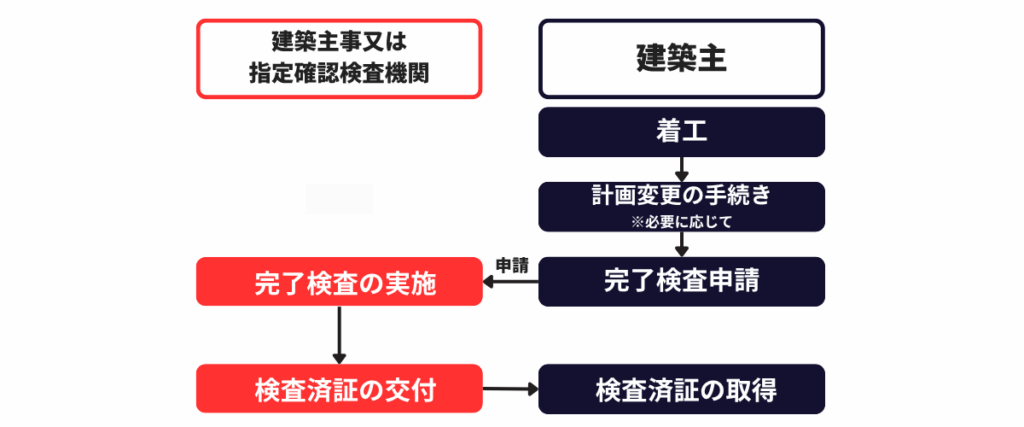

5.完了検査と検査済証の取得

工事が完了すると、最後のステップとして完了検査を受けます。

これは、建物が申請された設計図書通りに正しく施工されているかを確認検査機関が現場でチェックする検査です。

完了検査に合格すると検査済証が交付され、引き渡しが可能になります。

完了検査に合格すると検査済証が交付され、引き渡しが可能になります。

工場・倉庫の省エネ適判で押さえるべき実務上の3つのポイント

工場・倉庫の省エネ適判で押さえるべき実務上の3つのポイント

工場・倉庫の省エネ適判で押さえるべき

実務上の3つのポイント

実務上の3つのポイント

工場・倉庫の省エネ適判で

押さえるべき

実務上の3つのポイント

押さえるべき

実務上の3つのポイント

省エネ適判の手続きを進める上で、「思わぬところでつまずいてしまった」「事前に知っておけばよかった」といった声をよく耳にします。そこで、実際のプロジェクトでよくある失敗を避けるための注意点をまとめました。

― 建築確認済証の交付は省エネ適判の適合が前提

― 建築確認済証の交付は省エネ適判の適合が前提

建築確認申請と省エネ適判は連動しているため、省エネ適判に合格しなければ建築確認済証は交付されません。省エネ適合判定通知書の交付が遅れると確認申請の審査も完了せず、結果として着工が遅れる可能性があります。

特に2025年4月の法改正直後は申請が集中することが予想されます。民間審査機関の混雑により、2025年3月から半年ほどは審査期間に約2カ月程度を見込む必要があると考えられます。

そのため、確認申請の仮受けと同時期に省エネ適判の申請を提出することをおすすめします。

特に2025年4月の法改正直後は申請が集中することが予想されます。民間審査機関の混雑により、2025年3月から半年ほどは審査期間に約2カ月程度を見込む必要があると考えられます。

そのため、確認申請の仮受けと同時期に省エネ適判の申請を提出することをおすすめします。

― 施工中の仕様変更は変更手続きが必須

― 施工中の仕様変更は変更手続きが必須

省エネ適判の完了検査に合格するには、申請時の書類と実際の建築物との数値がすべて一致していなければいけません。

申請時の書類と内容が1つでも異なる場合は「軽微変更」という手続きが必要となり、準備と対応には非常に多大な手間がかかります。たとえ同等品や性能が向上した製品であっても、数値が異なれば軽微変更の対象となる点には注意が必要です。

軽微変更は変更内容に応じて手続きが異なり、以下の3つのルートに分かれます。

申請時の書類と内容が1つでも異なる場合は「軽微変更」という手続きが必要となり、準備と対応には非常に多大な手間がかかります。たとえ同等品や性能が向上した製品であっても、数値が異なれば軽微変更の対象となる点には注意が必要です。

軽微変更は変更内容に応じて手続きが異なり、以下の3つのルートに分かれます。

- ルートA:「軽微な変更説明書」を完了検査申請時に提出

- ルートB:「軽微な変更説明書」を完了検査申請時に提出

- ルートC:「軽微な変更説明書」と「軽微変更該当証明書」を完了検査申請時に提出

ルートCに該当した場合は、完了検査前に「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があります。軽微変更該当証明書は、適合判定通知書の交付を受けた登録省エネ判定機関に申請をすることで交付されます。

軽微変更が発生すると多くの時間と労力がかかるため、変更が必要な場合は速やかに手続きを進めることが重要です。

設備機器の変更や断熱材等の仕様変更が発生した場合には、その都度、省エネ基準に適合しているか、変更工事に着手する前に確認しましょう。

軽微変更が発生すると多くの時間と労力がかかるため、変更が必要な場合は速やかに手続きを進めることが重要です。

設備機器の変更や断熱材等の仕様変更が発生した場合には、その都度、省エネ基準に適合しているか、変更工事に着手する前に確認しましょう。

― 断熱区画の設定で外皮計算結果が大きく変わる

― 断熱区画の設定で外皮計算結果が大きく変わる

断熱区画とは、空調などで室内環境を維持するために、断熱材や高性能な窓で熱的に区切られた空間を指します。工場・倉庫の省エネ計算では、「どこまでを断熱区画(=空調範囲)として扱うか」を明確に定める必要があり、設定一つで計算結果が大きく変わります。

特に工場・倉庫では、一つの建物の中に「空調範囲」と「非空調範囲」が混在している場合は注意が必要です。

設計の初期段階で空調する事務所と空調しない倉庫の間を、断熱材を入れた壁や間仕切りで物理的に区切ることによって、計算上の断熱区画を「空調するエリアのみ」に限定すれば、計算対象となる外皮面積が大幅に縮小されるため、外皮性能の値を合理的に改善できます。

特に工場・倉庫では、一つの建物の中に「空調範囲」と「非空調範囲」が混在している場合は注意が必要です。

設計の初期段階で空調する事務所と空調しない倉庫の間を、断熱材を入れた壁や間仕切りで物理的に区切ることによって、計算上の断熱区画を「空調するエリアのみ」に限定すれば、計算対象となる外皮面積が大幅に縮小されるため、外皮性能の値を合理的に改善できます。

工場・倉庫の省エネ計算は実績豊富な上岡祐介建築設計事務所に

お任せください

工場・倉庫の省エネ計算は実績豊富な上岡祐介建築設計事務所にお任せください

工場・倉庫の省エネ計算は

実績豊富な上岡祐介建築設計事務所に

お任せください

実績豊富な上岡祐介建築設計事務所に

お任せください

工場・倉庫の省エネ計算は

実績豊富な

上岡祐介建築設計事務所に

お任せください

実績豊富な

上岡祐介建築設計事務所に

お任せください

当社の省エネ計算代行は、共同住宅・店舗・ホテル・介護施設・工場・倉庫など様々な用途に対応しております。

構造もS造・RC造を問わず、4,000〜9,000㎡クラスの中・大規模倉庫から、25,000㎡を超える巨大な物流施設まで対応可能です。工場と物品販売店を兼ねた複合施設など、多種多様な案件を手がけてきた経験が私たちの強みです。

また、省エネ計算だけでなく、省エネ適合性判定の申請代行、CASBEE、BELSの申請まで、幅広い申請業務をワンストップで対応いたします。

構造もS造・RC造を問わず、4,000〜9,000㎡クラスの中・大規模倉庫から、25,000㎡を超える巨大な物流施設まで対応可能です。工場と物品販売店を兼ねた複合施設など、多種多様な案件を手がけてきた経験が私たちの強みです。

また、省エネ計算だけでなく、省エネ適合性判定の申請代行、CASBEE、BELSの申請まで、幅広い申請業務をワンストップで対応いたします。

必要な手続きを確実に完了させるのはもちろん、その先の企業価値向上まで見据えて、お客様の事業を力強くサポートします。何から相談して良いかわからないという段階でも全く問題ありません。ぜひお気軽に弊社までお問い合わせください。