2025年4月1日に施行された建築物省エネ法の改正により、ほぼすべての建築物で省エネ基準の適合が新たに義務付けられました。

2025年3月末までは届出義務や説明義務のみで着工可能だった建築物も、法改正後は適合義務が適用されるため、確認済証の交付条件として省エネ適合性判定(以下、省エネ適判)の適合が必須となります。

省エネ適判の要件をクリアするには、建築物の断熱性能や一次エネルギー消費量が基準に適合していることを、省エネ計算等で証明しなければいけません。そのため、設計事務所等では省エネ計算を正確に行う知識とスキルが必要になってきます。

ここでは、建築物の省エネ計算について、計算方法の基礎から実践的な手法、効率的なソフトウェアの活用方法を解説します。

2025年3月末までは届出義務や説明義務のみで着工可能だった建築物も、法改正後は適合義務が適用されるため、確認済証の交付条件として省エネ適合性判定(以下、省エネ適判)の適合が必須となります。

省エネ適判の要件をクリアするには、建築物の断熱性能や一次エネルギー消費量が基準に適合していることを、省エネ計算等で証明しなければいけません。そのため、設計事務所等では省エネ計算を正確に行う知識とスキルが必要になってきます。

ここでは、建築物の省エネ計算について、計算方法の基礎から実践的な手法、効率的なソフトウェアの活用方法を解説します。

押さえておきたい省エネ計算の基本知識

押さえておきたい省エネ計算の

基本知識

押さえておきたい省エネ計算の基本知識

押さえておきたい

省エネ計算の基本知識

省エネ計算の基本知識

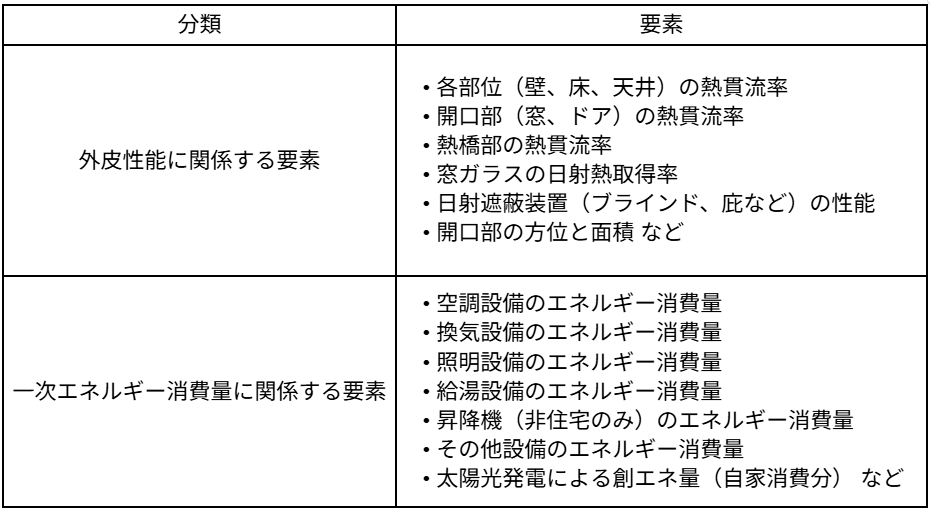

省エネ計算は、建築物のエネルギー効率を数値化し、法律が定める基準と比較して適合性を判断するための計算です。数値の算出には、外皮性能と一次エネルギー消費量に関係する要素を用いて計算します。

■省エネ計算に関わる要素

算出した数値は「外皮の熱性能基準(UA値、ηAC値)」と「一次エネルギー消費性能(BEI値)」二つの指標に落とし込みます。

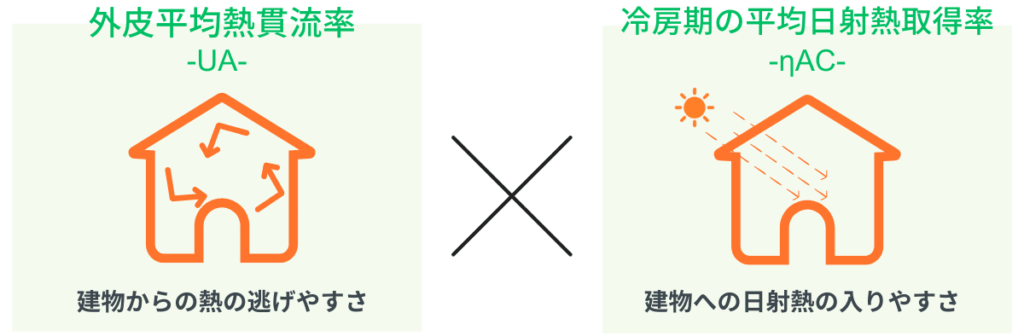

外皮の熱性能基準は、断熱性能を示す外皮平均熱貫流率(UA値)と日射遮蔽性能を示す冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)によって表される指標です。

外皮の熱性能基準は、断熱性能を示す外皮平均熱貫流率(UA値)と日射遮蔽性能を示す冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)によって表される指標です。

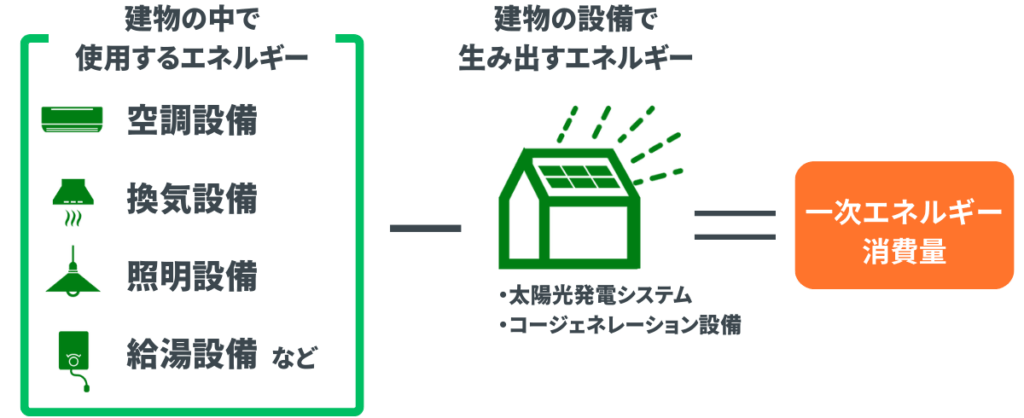

一方、一次エネルギー消費性能(BEI値)は、建物が一年あたりに消費するエネルギー量(設計一次エネルギー消費量)を国が基準として定めた年間消費エネルギー量(基準一次エネルギー消費量)で除した値です。数値が小さいほど省エネ性能が高いことを示します。

省エネ計算によって算出した一次エネルギー消費性能と外皮の熱性能基準が、法律で定められた基準を満たせば、省エネ基準に適合していると判断できます。

各指標の詳しい説明は以下のコラムで解説しています。

各指標の詳しい説明は以下のコラムで解説しています。

― 省エネ基準に適合するための指標と数値

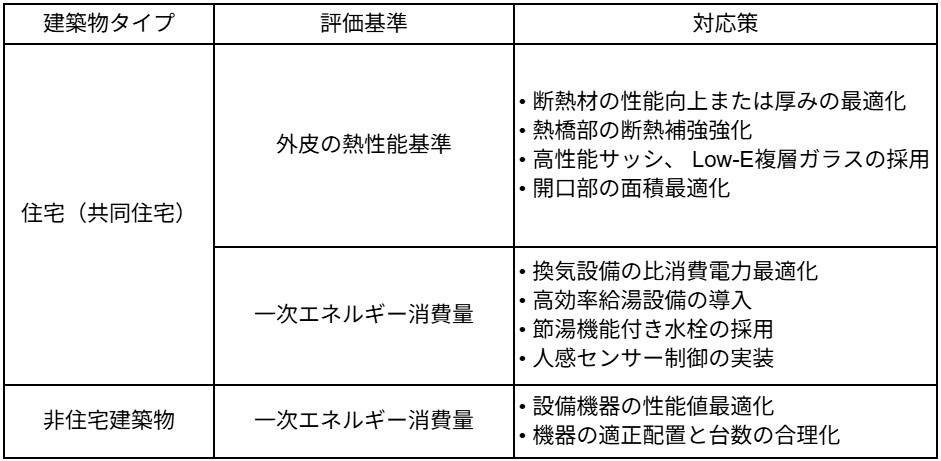

省エネ基準に関する計算では、評価の対象となる指標が住宅(共同住宅)と非住宅建築物で異なります。

建築物の種類ごとに定められた指標や基準値を間違えると、省エネ基準への適合が認められず、確認済証の交付を受けられない可能性があります。

また、差し戻しによる再計算が必要になると、工期の遅延や追加コストが発生するリスクが生じるため、住宅(共同住宅)と非住宅建築物のそれぞれに定められた省エネ基準基準値の違いを確認しましょう。

建築物の種類ごとに定められた指標や基準値を間違えると、省エネ基準への適合が認められず、確認済証の交付を受けられない可能性があります。

また、差し戻しによる再計算が必要になると、工期の遅延や追加コストが発生するリスクが生じるため、住宅(共同住宅)と非住宅建築物のそれぞれに定められた省エネ基準基準値の違いを確認しましょう。

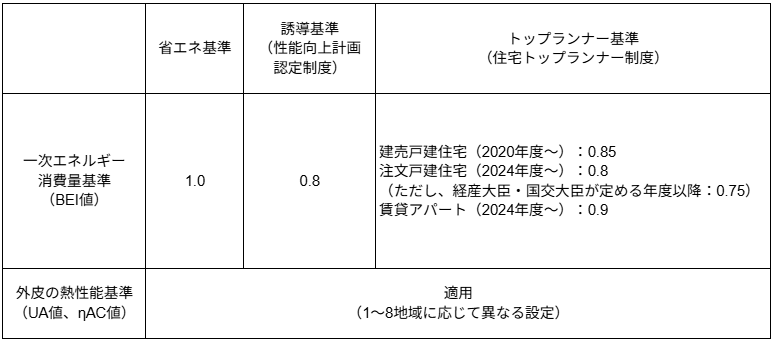

住宅(共同住宅)

住宅(共同住宅)では、以下の指標に基づき、省エネ基準への適合性を判断いたします。

- 外皮平均熱貫流率(UA値)

- 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)

- 一次エネルギー消費量基準(BEI値)

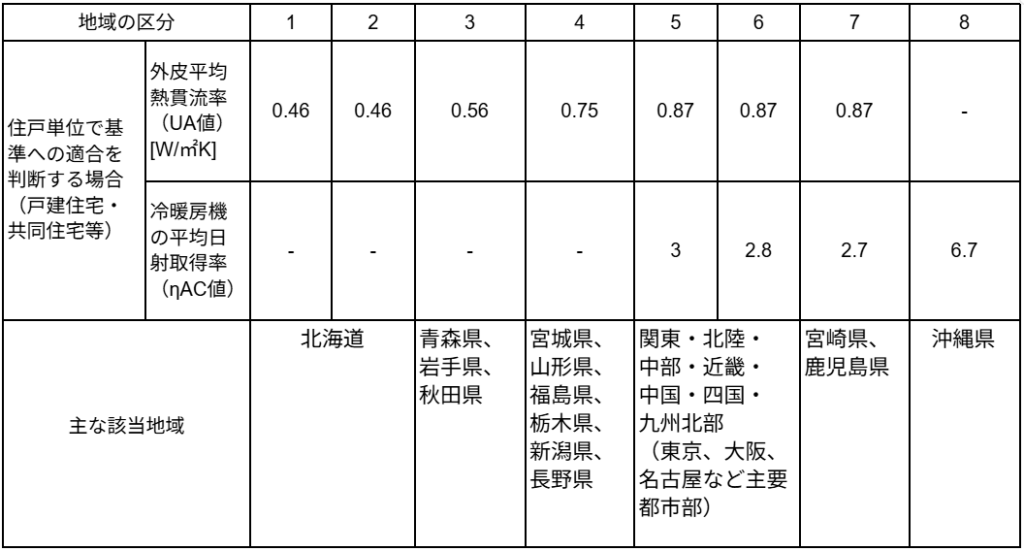

それぞれの指標は、日本の気候条件に合わせて8つの地域区分に分けられており、北海道などの寒冷地(1地域)から沖縄県(8地域)まで、それぞれの地域ごとの気候特性に応じた基準値が定められています。

外皮平均熱貫流率(UA値)と冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)の基準値は以下のとおりです。

外皮平均熱貫流率(UA値)と冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)の基準値は以下のとおりです。

■省エネ基準に適合するための基準値(UA値・ηAC値):住宅・共同住宅

外皮平均熱貫流率(UA値)については、寒冷地ほど厳しい(小さい)基準値が設定されており、8地域(沖縄県)では外皮平均熱貫流率の基準値は設定されていません。

一方、冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)は、主に暖かい地域での日射遮蔽性能に関わる指標となり、1〜4地域では冷房期の平均日射熱取得率の基準値は設定されていません。

また、一次エネルギー消費性能(BEI値)は、BEI値が1.0以下であれば省エネ基準に適合していると判断されます。さらに厳しい誘導基準では新築でBEI値≦0.9、既存ではBEI値≦1.0、トップランナー基準では建築物によってBEI値≦0.8~0.9が求められます。

一方、冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)は、主に暖かい地域での日射遮蔽性能に関わる指標となり、1〜4地域では冷房期の平均日射熱取得率の基準値は設定されていません。

また、一次エネルギー消費性能(BEI値)は、BEI値が1.0以下であれば省エネ基準に適合していると判断されます。さらに厳しい誘導基準では新築でBEI値≦0.9、既存ではBEI値≦1.0、トップランナー基準では建築物によってBEI値≦0.8~0.9が求められます。

■省エネ基準に適合するための基準値(BEI値):住宅

住宅のBEI値は冷暖房設備、換気設備、給湯機器、照明器具といった設備機器のエネルギー消費量によって決まります。これらの設備で省エネ性能の高い機器を採用することでBEI値を改善できます。

また、共同住宅の場合は、専有部だけでなく共用部の一次エネルギー消費量も含めて住棟全体として評価されるため、共用部の省エネ対策も重要になります。

省エネ基準に適合するには、省エネ計算によって算出した数値がUA値とηAC値は基準値を超えないこと、BEI値は1.0以下であることが求められます。

共同住宅の省エネ計算については以下のコラムで詳しく解説しています。

また、共同住宅の場合は、専有部だけでなく共用部の一次エネルギー消費量も含めて住棟全体として評価されるため、共用部の省エネ対策も重要になります。

省エネ基準に適合するには、省エネ計算によって算出した数値がUA値とηAC値は基準値を超えないこと、BEI値は1.0以下であることが求められます。

共同住宅の省エネ計算については以下のコラムで詳しく解説しています。

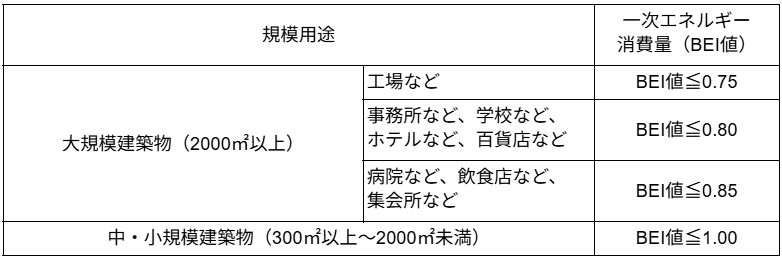

非住宅建築物

非住宅建築物の場合、一次エネルギー消費量基準(BEI値)のみで省エネ基準の適合判定が行われます。非住宅建築物における外皮基準(PAL*)は、省エネ基準への適合判断には直接使用されませんが、建築物の外皮性能を考慮する必要があるため、BEI値を算出する上で重要な要素となります。

PAL*(パルスター)は建物の熱的性能を示す指標で、外気に接する壁から5m以内の空間や屋根直下の空間(ペリメータゾーン)の年間熱負荷を床面積で割った値です。

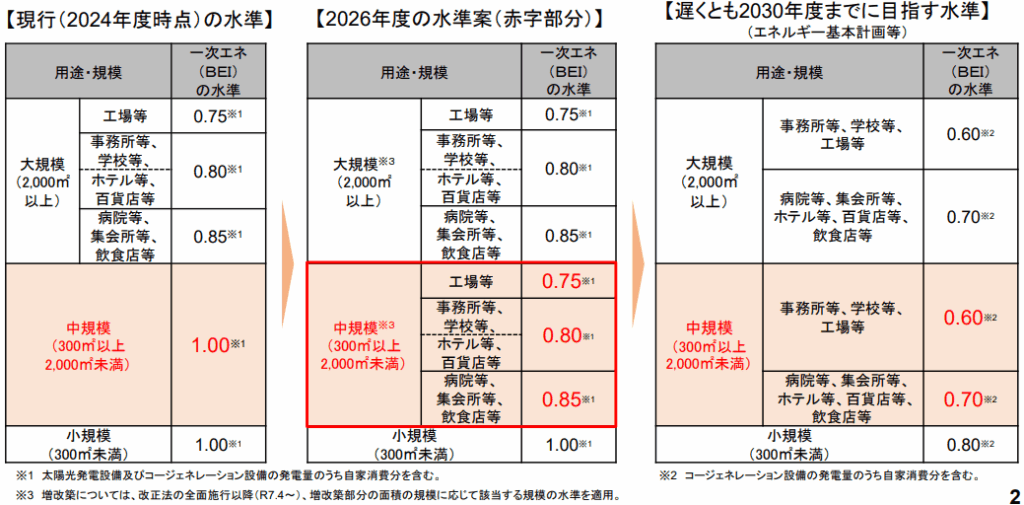

非住宅建築物の場合、多くの用途分類(オフィス、工場、病院、ホテル、学校など)があり、用途ごとに異なるBEI値の基準が設定されています。また、建築物の規模によっても基準値が異なるため、省エネ計算の際は確認が必要になります。

PAL*(パルスター)は建物の熱的性能を示す指標で、外気に接する壁から5m以内の空間や屋根直下の空間(ペリメータゾーン)の年間熱負荷を床面積で割った値です。

非住宅建築物の場合、多くの用途分類(オフィス、工場、病院、ホテル、学校など)があり、用途ごとに異なるBEI値の基準が設定されています。また、建築物の規模によっても基準値が異なるため、省エネ計算の際は確認が必要になります。

■省エネ基準に適合するための基準値:非住宅建築物

なお、2026年4月以降は中規模(300㎡以上2000㎡未満)の非住宅建築物に定められる省エネ基準のBEI値の引き上げが予定されています。引き上げ後の基準値は、大規模建築物と同等です。

非住宅建築物の省エネ計算については以下のコラムで詳しく解説しています。

― 一部の建築物は適合義務の適用除外

2025年4月の建築物省エネ法改正後も、特定条件を満たす建築物は適合義務の適用除外となり、省エネ計算は不要です。該当する建築物は以下の4項目のいずれかを満たすものです。

- 10㎡以下の新築・増改築:エネルギー消費性能への影響が小さい規模のもの

- 空調設備不要の建物:居室がない、または床面積に対し開口部の割合が1/20以上の高い開放性を有する建物(車庫、畜舎、変電所、常温倉庫、スポーツ施設など)

- 歴史的建造物・文化財:断熱改修等による価値低下を避けるため除外

- 仮設建築物:災害時仮設住宅、工事現場事務所、イベント施設など一時的建物

なお、建築基準法に基づく確認申請や完了検査は引き続き必要です。用途や開放性の判断が難しい場合は、所管行政庁への事前相談をおすすめします。

【建築物別】省エネ性能の計算方法

【建築物別】

省エネ性能の計算方法

【建築物別】省エネ性能の計算方法

【建築物別】

省エネ性能の計算方法

省エネ性能の計算方法

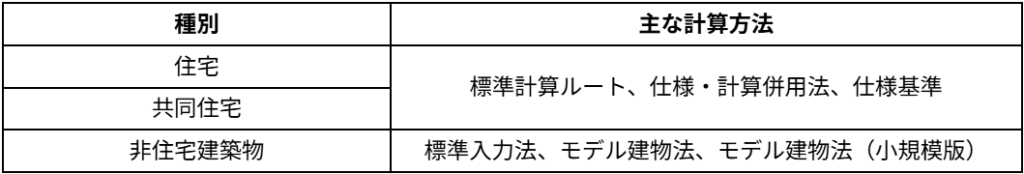

建築物が省エネ基準を満たしていることを証明するには、エネルギー消費性能を評価する必要があります。この評価を実施するために、省エネ計算を実施していきます。

建築物の種別や規模、設計条件によって、適用できる評価方法は異なります。 建築物の種別ごとの主な省エネ計算は以下の通りです。

建築物の種別や規模、設計条件によって、適用できる評価方法は異なります。 建築物の種別ごとの主な省エネ計算は以下の通りです。

同じ建築物であっても、選択する評価方法によって必要な省エネ計算の内容や作業負担、設計自由度に違いが生じます。そのため、設計目的や建築プロジェクトに応じて適切な評価方法を選択することが重要になります。

― 住宅(共同住宅)の省エネ性能を評価する方法

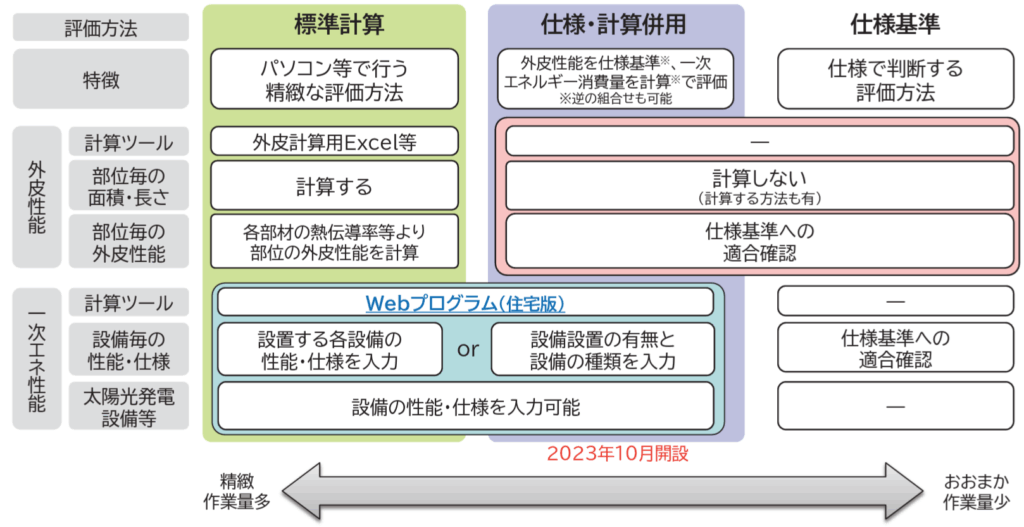

住宅(共同住宅)の省エネ性能を評価する方法は以下の通りです。

- 標準計算ルート

- 仕様・計算併用方法

- 仕様基準

これまで住宅の評価方法で用いられてきた「簡易計算ルート」や「モデル住宅法」、共同住宅の「フロア入力法」は2025年3月末をもって廃止されました。

2025年4月以降、住宅および共同住宅の評価は、より正確な計算と詳細な設計情報に基づく方法(標準計算ルートや仕様・計算併用方法など)に一本化されることになります。

2025年4月以降、住宅および共同住宅の評価は、より正確な計算と詳細な設計情報に基づく方法(標準計算ルートや仕様・計算併用方法など)に一本化されることになります。

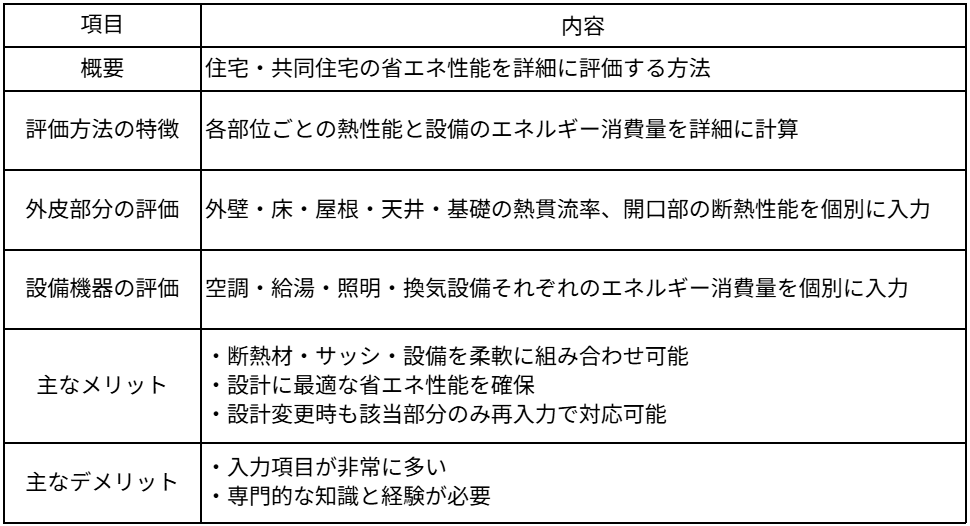

標準計算ルート

標準計算ルートは住宅・共同住宅の省エネ性能を評価するための方法です。

省エネ計算では、外壁・床・屋根・天井・基礎といった各部位ごとの熱貫流率、開口部(窓・玄関ドア)の断熱性能、および、空調・給湯・照明・換気設備それぞれのエネルギー消費量などを一つずつ入力していきます。

住宅の仕様に合わせて断熱材の厚みやサッシのグレード、設備の選定を柔軟に組み合わせられるため、設計に合わせた最適な省エネ性能の確保が可能です。

また、設計に変更があった場合も、該当部分のみ再入力すれば柔軟に対応できる点が大きなメリットです。ただし、入力項目が非常に多いため、作業には専門的な知識と経験が求められます。

住宅の仕様に合わせて断熱材の厚みやサッシのグレード、設備の選定を柔軟に組み合わせられるため、設計に合わせた最適な省エネ性能の確保が可能です。

また、設計に変更があった場合も、該当部分のみ再入力すれば柔軟に対応できる点が大きなメリットです。ただし、入力項目が非常に多いため、作業には専門的な知識と経験が求められます。

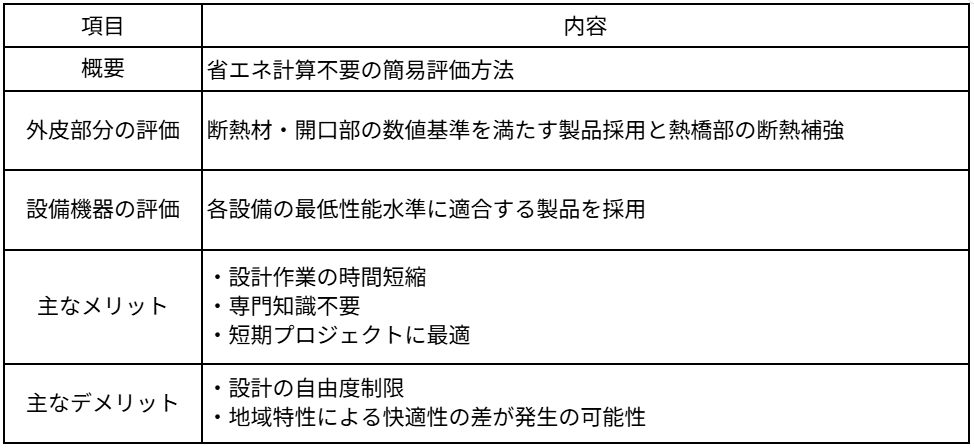

仕様基準

仕様基準とは、省エネ計算を行わずに、省エネ基準への適合を確認できる簡易な評価方法です。

設計段階で、国が定めた基準仕様に適合する建材や設備を選定することで、省エネ性能が十分に確保されているとみなされます。

省エネ基準の義務化が進められる中、設計負担を軽減しつつ基準適合を目指せる手段として仕様基準の活用が注目されています。

外皮性能については、各部位ごとにクリアすべき具体的な数値が設定されています。例えば、断熱材には「熱抵抗値(m²K/W)」、窓や玄関ドアなどの開口部には「熱貫流率(W/m²K)」という性能基準が定められています。数値を満たす製品を採用することで、省エネ適合が認められます。

また、断熱が途切れやすい柱や梁などの熱橋部に対しては、すべて「断熱補強1以上」を施すことが求められます。これにより、住宅全体の断熱性能のばらつきを抑え、エネルギー効率の安定を図る仕組みとなっています。

一次エネルギー消費量にも基準仕様が定められており、空調・給湯・換気・照明といった各設備に対して、最低限満たすべき性能水準が設けられています。

仕様基準を利用することで、設計作業にかかる時間や手間を大幅に短縮できるため、短期間で計画を進めたい住宅プロジェクトなどには非常に有効な方法です。

一方で、仕様基準を採用する場合、選択できる建材や設備が限られるため、大きな制約が生じます。また、敷地条件や地域特性によっては、仕様基準を満たしていても住み心地や快適性に差が生じる可能性があるため、慎重な検討が求められます。

省エネ基準の義務化が進められる中、設計負担を軽減しつつ基準適合を目指せる手段として仕様基準の活用が注目されています。

外皮性能については、各部位ごとにクリアすべき具体的な数値が設定されています。例えば、断熱材には「熱抵抗値(m²K/W)」、窓や玄関ドアなどの開口部には「熱貫流率(W/m²K)」という性能基準が定められています。数値を満たす製品を採用することで、省エネ適合が認められます。

また、断熱が途切れやすい柱や梁などの熱橋部に対しては、すべて「断熱補強1以上」を施すことが求められます。これにより、住宅全体の断熱性能のばらつきを抑え、エネルギー効率の安定を図る仕組みとなっています。

一次エネルギー消費量にも基準仕様が定められており、空調・給湯・換気・照明といった各設備に対して、最低限満たすべき性能水準が設けられています。

仕様基準を利用することで、設計作業にかかる時間や手間を大幅に短縮できるため、短期間で計画を進めたい住宅プロジェクトなどには非常に有効な方法です。

一方で、仕様基準を採用する場合、選択できる建材や設備が限られるため、大きな制約が生じます。また、敷地条件や地域特性によっては、仕様基準を満たしていても住み心地や快適性に差が生じる可能性があるため、慎重な検討が求められます。

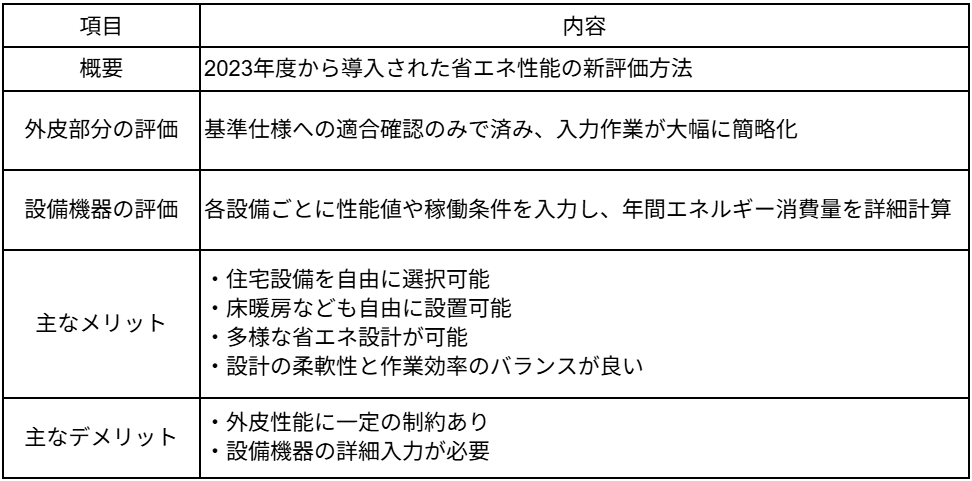

仕様・計算併用方法

仕様・計算併用方法は、2023年度から新たに導入された省エネ性能の評価方法です。

外皮平均熱貫流率(UA値)と冷房期の平均日射取得率(ηAC値)は、国が定めた仕様基準に基づいて評価します。一次エネルギー消費性能(BEI値)は、標準計算方法で詳細なエネルギー消費量を算定します。

外皮部分については、断熱材の種類や厚さ、窓や玄関ドアの性能など、あらかじめ設定された基準仕様を満たしているかを確認するだけでよく、入力作業を大幅に簡略化できます。

一方、設備機器については、空調・給湯・換気・照明といった各設備ごとに個別の性能値や稼働条件を入力し、年間のエネルギー消費量を詳細に計算します。

仕様・計算併用方法は、仕様基準に縛られずに住宅設備を自由に選べる点がメリットです。

そのため、従来は仕様基準の制約により採用が難しかった床暖房などの設備も、自由に設置できるようになりました。設備の選択肢が広がることで、設計者の意図や居住者のニーズに応じた多様な省エネ設計が可能となり、住宅の快適性や利便性を高めることができます。

また、外皮の熱性能基準の評価を簡易化しながら、住宅設備に関する自由度を確保できる新しい評価手法であり、設計の柔軟性と作業効率のバランスを重視したい場合に有効な選択肢となっています。

しかし、外皮の熱性能基準については、引き続き仕様基準に基づくことが求められるため、断熱材の種類や窓の断熱性能などには一定の制約が残ります。

設備機器に関しても詳細な入力が求められるため、作業量はゼロにはならず、ある程度の計算負担が発生する点も留意しておかなければなりません。

外皮部分については、断熱材の種類や厚さ、窓や玄関ドアの性能など、あらかじめ設定された基準仕様を満たしているかを確認するだけでよく、入力作業を大幅に簡略化できます。

一方、設備機器については、空調・給湯・換気・照明といった各設備ごとに個別の性能値や稼働条件を入力し、年間のエネルギー消費量を詳細に計算します。

仕様・計算併用方法は、仕様基準に縛られずに住宅設備を自由に選べる点がメリットです。

そのため、従来は仕様基準の制約により採用が難しかった床暖房などの設備も、自由に設置できるようになりました。設備の選択肢が広がることで、設計者の意図や居住者のニーズに応じた多様な省エネ設計が可能となり、住宅の快適性や利便性を高めることができます。

また、外皮の熱性能基準の評価を簡易化しながら、住宅設備に関する自由度を確保できる新しい評価手法であり、設計の柔軟性と作業効率のバランスを重視したい場合に有効な選択肢となっています。

しかし、外皮の熱性能基準については、引き続き仕様基準に基づくことが求められるため、断熱材の種類や窓の断熱性能などには一定の制約が残ります。

設備機器に関しても詳細な入力が求められるため、作業量はゼロにはならず、ある程度の計算負担が発生する点も留意しておかなければなりません。

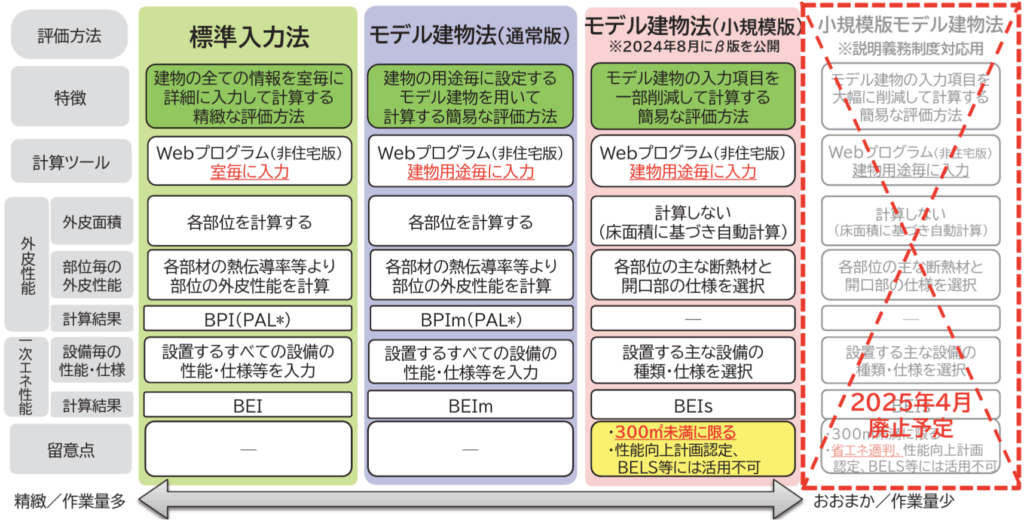

― 非住宅建築物に用いる省エネ計算

非住宅建築物に用いる省エネ計算の方法は以下の通りです。

- 標準入力法

- モデル建物法

- 小規模版モデル建物法

標準入力法

標準入力法は、対象となる建築物のすべての部屋単位で、床面積、設備機器の内容、外皮性能などの情報を用いて計算する方法です。

複数の用途を持つ建築物であっても一度の計算で省エネ基準の適否判定ができます。3つの計算方法の中で最も精緻な評価が可能です。

詳細な計算を行うので、他の計算方法に比べると最終的な省エネ性能が高くなる傾向があります。そのため、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)による省エネ性能表示の取得時には、より高い評価を得られる可能性があります。

ただし、標準入力法は他の計算方法と比較して入力項目が多く、小さな物入れでさえ照明機器があれば計算対象の室の扱いとなるので、省エネ計算を完了させるまでにより多くの時間とコストを必要とします。

また、建物規模や部屋数が多いほど計算コストが増加し、行政等への申請・適合判定にかかる手数料も高額になる傾向があります。

そのため、通常の省エネ適判の審査を通すためだけであれば、「モデル建物法」がよく使われています。

複数の用途を持つ建築物であっても一度の計算で省エネ基準の適否判定ができます。3つの計算方法の中で最も精緻な評価が可能です。

詳細な計算を行うので、他の計算方法に比べると最終的な省エネ性能が高くなる傾向があります。そのため、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)による省エネ性能表示の取得時には、より高い評価を得られる可能性があります。

ただし、標準入力法は他の計算方法と比較して入力項目が多く、小さな物入れでさえ照明機器があれば計算対象の室の扱いとなるので、省エネ計算を完了させるまでにより多くの時間とコストを必要とします。

また、建物規模や部屋数が多いほど計算コストが増加し、行政等への申請・適合判定にかかる手数料も高額になる傾向があります。

そのため、通常の省エネ適判の審査を通すためだけであれば、「モデル建物法」がよく使われています。

モデル建物法

建築物の用途ごとに国が定めた建物条件を想定したモデルを基準に、代表的な室の設備仕様を入力する評価方法です。

入力が必要な情報は、建物の基本的な仕様に限定されています。例えば、外壁については熱貫流率・方位・面積、空調熱源については熱源機種・台数・定格能力・定格消費電力・定格燃料消費量などが対象です。

仮定として決まっている室は計算対象外ですので、計算にかかる時間は標準入力法に比べて短縮した上で、BEI値を算出できます。

標準入力法では一般的なオフィスビルでも100室以上の入力が必要になるケースがありますが、モデル建物法では代表的な室のみの入力で済むため、作業時間を短縮できます。標準入力法と比較して入力項目が少なく、簡易に省エネ基準適合を確認できることから、省エネ適判において広く活用されています。

モデル建物は全部で26種類あり、事務所、ホテル、病院、物販店舗、学校、飲食店、集会所、工場などの主要な建物用途をカバーしています。該当しない特殊な用途の建物の場合は、すべて標準入力法で省エネ計算を行う必要があります。

入力が必要な情報は、建物の基本的な仕様に限定されています。例えば、外壁については熱貫流率・方位・面積、空調熱源については熱源機種・台数・定格能力・定格消費電力・定格燃料消費量などが対象です。

仮定として決まっている室は計算対象外ですので、計算にかかる時間は標準入力法に比べて短縮した上で、BEI値を算出できます。

標準入力法では一般的なオフィスビルでも100室以上の入力が必要になるケースがありますが、モデル建物法では代表的な室のみの入力で済むため、作業時間を短縮できます。標準入力法と比較して入力項目が少なく、簡易に省エネ基準適合を確認できることから、省エネ適判において広く活用されています。

モデル建物は全部で26種類あり、事務所、ホテル、病院、物販店舗、学校、飲食店、集会所、工場などの主要な建物用途をカバーしています。該当しない特殊な用途の建物の場合は、すべて標準入力法で省エネ計算を行う必要があります。

モデル建物法(小規模版)

前述のモデル建物法をより簡易に省エネ計算ができるようにした評価方法です。床面積が300㎡未満の非住宅建築物用となり、2025年4月から省エネ適判での利用ができます。

モデル建物法との違いは、外皮面積の評価が不要となるため面積計算の手間が省け、設備関係では評価できる空調熱源の種類が限定される点です。また、照明設備や給湯設備の評価対象も少なくなっています。なお、昇降機は評価対象外となっています。

ただし、モデル建物法(小規模版)は簡易的な評価方法のため、性能向上計画認定制度やBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)等の取得には活用できません。これらの認定・評価を取得する場合は、標準入力法またはモデル建物法を使用する必要があります。

モデル建物法との違いは、外皮面積の評価が不要となるため面積計算の手間が省け、設備関係では評価できる空調熱源の種類が限定される点です。また、照明設備や給湯設備の評価対象も少なくなっています。なお、昇降機は評価対象外となっています。

ただし、モデル建物法(小規模版)は簡易的な評価方法のため、性能向上計画認定制度やBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)等の取得には活用できません。これらの認定・評価を取得する場合は、標準入力法またはモデル建物法を使用する必要があります。

省エネ計算に用いるソフトウェアの種類と特徴

省エネ計算に用いる

ソフトウェアの種類と特徴

省エネ計算に用いる

ソフトウェアの種類と特徴

ソフトウェアの種類と特徴

省エネ計算に用いる

ソフトウェアの種類と特徴

ソフトウェアの種類と特徴

省エネ計算を効率的・正確に行うには、ソフトウェアの活用が便利です。

ソフトウェアには、無償で利用できる政府機関が提供するもの以外にも、民間企業が提供するものもあります。高い操作性や便利な機能が使えるため、業務効率化につながる可能性があります。

しかし、ライセンス料が発生したり、特定のシステム環境を要求したりするため、導入前には費用対効果の検討が必要です。

ここでは住宅、共同住宅、非住宅建築物向けの代表的なソフトウェアをいくつか紹介します。

ソフトウェアには、無償で利用できる政府機関が提供するもの以外にも、民間企業が提供するものもあります。高い操作性や便利な機能が使えるため、業務効率化につながる可能性があります。

しかし、ライセンス料が発生したり、特定のシステム環境を要求したりするため、導入前には費用対効果の検討が必要です。

ここでは住宅、共同住宅、非住宅建築物向けの代表的なソフトウェアをいくつか紹介します。

― 住宅の省エネ計算プログラム

住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム

国土交通省、建築研究所、日本サステナブル建築協会が共同で開発した、公式の省エネ計算プログラムです。住宅・共同住宅の両方に対応しており、無償で利用可能です。

本プログラムは、住宅の外皮性能(UA値、ηAC値)や一次エネルギー消費量(BEI値)を国の基準に基づいて正確に算出でき、2025年4月から義務化される新築住宅の省エネ基準適合の検証に不可欠なツールとして位置付けられています。ウェブブラウザ上で動作し、XML形式の入力データを用いて自動的に省エネ計算を行う仕組みです。

戸建住宅だけでなく共同住宅にも対応しており、各住戸の外皮性能・一次エネルギー消費量の個別評価に加え、共用部分(共用廊下、階段室、エントランスなど)を含めた住棟全体の省エネ性能を総合的に評価できます。また、共同住宅特有の熱橋部(住戸間の界壁や共用部との接続部など)における断熱性能評価にも対応しており、集合住宅における複雑な断熱計画にも適切に対応可能です。

操作性や画面表現については民間ソフトと比べて制約があるものの、常に最新の法令に準拠しており、高い信頼性を誇る点が最大の特長です。

本プログラムは、住宅の外皮性能(UA値、ηAC値)や一次エネルギー消費量(BEI値)を国の基準に基づいて正確に算出でき、2025年4月から義務化される新築住宅の省エネ基準適合の検証に不可欠なツールとして位置付けられています。ウェブブラウザ上で動作し、XML形式の入力データを用いて自動的に省エネ計算を行う仕組みです。

戸建住宅だけでなく共同住宅にも対応しており、各住戸の外皮性能・一次エネルギー消費量の個別評価に加え、共用部分(共用廊下、階段室、エントランスなど)を含めた住棟全体の省エネ性能を総合的に評価できます。また、共同住宅特有の熱橋部(住戸間の界壁や共用部との接続部など)における断熱性能評価にも対応しており、集合住宅における複雑な断熱計画にも適切に対応可能です。

操作性や画面表現については民間ソフトと比べて制約があるものの、常に最新の法令に準拠しており、高い信頼性を誇る点が最大の特長です。

― 非住宅建築物の省エネ計算プログラム

エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版) 標準入力法

国土交通省・建築研究所が提供する無料の省エネ計算プログラムです。

非住宅建築物を対象に、室単位で空調・換気・照明・給湯設備の仕様や外皮仕様を詳細に入力し、建物全体の一次エネルギー消費量(BEI値)を正確に評価します。省エネ適判にも正式に使用できます。最新の法令に対応した信頼性の高いツールです。

非住宅建築物を対象に、室単位で空調・換気・照明・給湯設備の仕様や外皮仕様を詳細に入力し、建物全体の一次エネルギー消費量(BEI値)を正確に評価します。省エネ適判にも正式に使用できます。最新の法令に対応した信頼性の高いツールです。

エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版) モデル建物法

国土交通省・建築研究所が提供する無料の省エネ計算プログラムです。あらかじめ設定されたモデル建物と比較して、外皮仕様や設備仕様を簡易入力することで一次エネルギー消費量(BEI値)を算定し、省エネ基準適合を確認できます。

標準入力法に比べて入力作業が大幅に簡素化されているため、設計初期段階の省エネ適合確認や、比較的標準的な建物プロジェクトに適しています。

標準入力法に比べて入力作業が大幅に簡素化されているため、設計初期段階の省エネ適合確認や、比較的標準的な建物プロジェクトに適しています。

省エネ基準に関するよくある質問

省エネ基準に関するよくある質問

省エネ基準に関するよくある質問

省エネ基準に関する

よくある質問

よくある質問

ここでは省エネ基準に関するよくある質問について回答します。省エネ計算の際の参考にしてください。

Q1.省エネ基準の適合義務が適用される建築物の種類を教えてください

2025年4月の建築物省エネ法改正により、ほぼすべての建築物で適合義務が適用されます。

ただし、例外的に以下の4つの条件のいずれかに該当する場合のみ、適合義務の適用除外となります。

ただし、例外的に以下の4つの条件のいずれかに該当する場合のみ、適合義務の適用除外となります。

- 10㎡以下の新築・増改築

- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの

- 歴史的建造物、文化財等

- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場など

なお、適合義務対象外となる建築物であっても、建築基準法に基づく確認申請や完了検査は引き続き必要となります。

― Q2.省エネ計算で基準に適合しない場合、どう対応すればよいですか?

省エネ計算で基準値を満たせない場合、以下の対策が有効です。

上記の対策により、コスト増を抑えつつ省エネ基準適合を実現できます。

― Q3.複合建築物の省エネ計算はどのように行いますか?

住宅(共同住宅)部と非住宅建築物の部分は別々に省エネ計算しています。

複合建築物は、建築基準法上では一つの建築物なのですが、省エネ計算の上では数値の合算はできません。省エネ適判の審査なども各々で対応となります。

複合建築物は、建築基準法上では一つの建築物なのですが、省エネ計算の上では数値の合算はできません。省エネ適判の審査なども各々で対応となります。

省エネ計算・省エネ適判の代行は上岡祐介建築設計事務所へ

省エネ計算・省エネ適判の代行は上岡祐介建築設計事務所へ

省エネ計算・省エネ適判の代行は

上岡祐介建築設計事務所へ

上岡祐介建築設計事務所へ

省エネ計算・省エネ適判の

代行は

上岡祐介建築設計事務所へ

代行は

上岡祐介建築設計事務所へ

当社は、上場企業から個人設計事務所まで1,547社・累計2,573棟以上の省エネ計算の実績を誇ります。

住宅から大型商業施設に至るまで幅広い建築物に対応し、年間500棟以上の省エネ計算を手がけるなど、確かな経験とノウハウを積み重ねてきました。

設計業界での20年の経験と知識、そして資格を持ったスタッフが多数在籍しておりますので、正確かつスピーディに対応いたします。

省エネ計算にとどまらず、省エネ基準への適合判定(適判)、住宅性能評価、CASBEEの申請などもワンストップでサポートできます。

省エネ計算の壁を乗り越え、本来の「設計業務」に専念できる環境づくりを目指すなら、ぜひ当社にお任せください。

住宅から大型商業施設に至るまで幅広い建築物に対応し、年間500棟以上の省エネ計算を手がけるなど、確かな経験とノウハウを積み重ねてきました。

設計業界での20年の経験と知識、そして資格を持ったスタッフが多数在籍しておりますので、正確かつスピーディに対応いたします。

省エネ計算にとどまらず、省エネ基準への適合判定(適判)、住宅性能評価、CASBEEの申請などもワンストップでサポートできます。

省エネ計算の壁を乗り越え、本来の「設計業務」に専念できる環境づくりを目指すなら、ぜひ当社にお任せください。