2050年のカーボンニュートラル実現に向け、建築業界では省エネルギー化への対応が不可欠となっています。

その中核を担う「建築物省エネ法」は年々改正が重ねられ、2025年4月からは、原則ほぼすべての新築建築物に対して「省エネ基準」への適合が義務化されました。

法改正後は、省エネ基準の適合が建築設計の「必須条件」となります。

しかし、建築物省エネ法には、より高い性能水準を示す「誘導基準」が存在し、国の政策方針としては誘導基準への移行を推進しています。

今後は、誘導基準が新たな省エネ基準になることが予想されるため、市場での優位性を保つには、現段階から対応できる体制を整えておくことが大切です。

ここでは、省エネ基準と誘導基準における適合条件の違い、そして誘導基準を目指すことで得られる具体的な優遇措置について解説します。

「省エネ基準」と「誘導基準」では要求される省エネ性能が違う

「省エネ基準」と「誘導基準」では要求される省エネ性能が違う

要求される省エネ性能が違う

「誘導基準」では

要求される

省エネ性能が違う

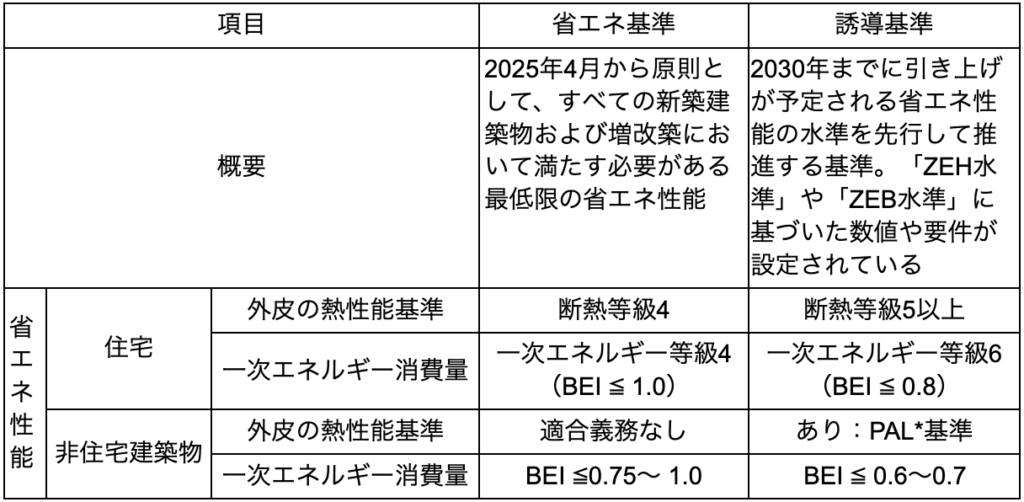

建築物省エネ法で定められる「省エネ基準」と「誘導基準」について、目的と要求される省エネ性能の違いをまとめました。

省エネ基準(義務基準)・誘導基準|国土交通省を元に弊社作成

例えば、住宅では断熱等級が4から5以上、一次エネルギー消費量ではBEI≦1.0からBEI≦0.8となっています。また、非住宅建築物の誘導基準では、外皮の熱性能基準が新たに追加され、一次エネルギー消費量もBEI ≦ 0.6~0.7と厳しい基準が設定されています。

誘導基準が設定されている目的は、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、建築物の省エネ性能を段階的に引き上げるためです。

― 省エネ基準は建築物が守るべき最低限の省エネ性能

― 省エネ基準は建築物が守るべき最低限の省エネ性能

住宅における省エネ基準

断熱等性能等級は、外皮平均熱貫流率(UA値)と冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)という2つの指標で判断されます。UA値は「室内と外気の熱の出入りのしやすさ」を、ηAC値は「屋根、外壁及び窓などから入ってくる日射量」を表しており、どちらも数値が小さいほど高性能です。

断熱等性能等級4を満たすためには、地域区分に応じて定められたUA値とηAC値の基準をクリアする必要があります。

例えば、東京や大阪などの地域区分6では、UA値0.87[W/㎡K]以下、ηAC値3.0以下が求められます。

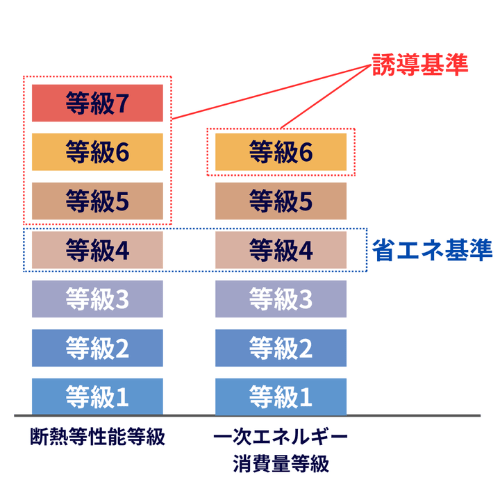

断熱等性能等級は1から7までありますが、2025年4月以降は等級4が最低基準となるため、等級1~3の断熱性能では新築住宅を建築することができません。

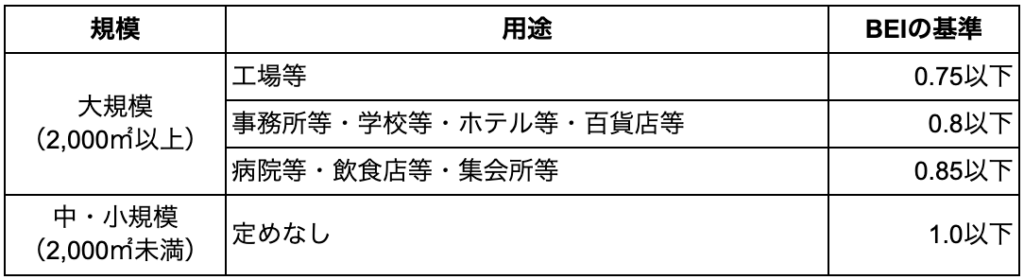

非住宅建築物における省エネ基準

基準値は建物の用途(事務所、店舗、ホテル、病院など)や延べ面積の規模によって異なり、それぞれのエネルギー消費特性に応じて設定されています。

― 誘導基準はより厳しい省エネ性能が求められる

― 誘導基準はより厳しい省エネ性

能が求められる

誘導基準の性能水準は、「ZEH(ゼッチ)」と「ZEB(ゼブ)」を参考に策定されています。ZEH(Net Zero Energy House)とZEB(Net Zero Energy Building)は、建築物の「年間エネルギー収支」を正味でゼロ以下にすることを目指す建築物の定義です。

ZEH・ZEBを実現するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

① 高い断熱性能と高効率な設備によって消費エネルギーを大幅に削減

② 太陽光発電などの再生可能エネルギーによってエネルギーを創り出す

住宅における誘導基準

また、一次エネルギー消費量等級6は、基準一次エネルギー消費量(太陽光発電システム等の再生エネルギーを除く)から一次エネルギー消費量を20%削減した数値になります。BEIでは0.8以下(BEI≦0.8)の性能が求められます。

住宅における誘導基準の省エネ性能レベルは、「ZEH水準」と呼ばれています。ZEH水準は、ZEHと同等の断熱性能と一次エネルギー消費量でありながら、太陽光発電などの創エネ設備の設置を必須としない基準のことです。

ZEH水準の住宅は、後から太陽光発電システムを追加すれば、比較的容易にZEH住宅への転換が可能です。そのため、将来的にZEHを目指すための重要な基盤となります。

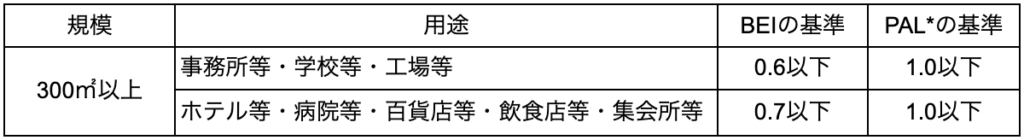

非住宅建築物における誘導基準

さらに、誘導基準では省エネ基準と異なり、PAL*(パルスター)という指標による非住宅建築物の外皮の熱性能基準も追加されます。

PAL*は「年間熱負荷係数」のことで、各階の屋内周囲空間(ペリメータゾーン)の年間熱負荷を、ペリメータゾーンの床面積の合計で除して得た数値です。

非住宅建築物における誘導基準の省エネ性能は「ZEB水準」と呼ばれています。

ZEB水準は、段階的なZEB化を見据えた設計となっており、ZEB Oriented相当の省エネ性能に整合させた基準のことです。そのため、将来的により上位のZEB認証(ZEB Ready、Nearly ZEB、『ZEB』)への転換を狙うことが可能です。

― 2030年までに誘導基準への引き上げが予定される

― 2030年までに誘導基準への引

き上げが予定される

現時点で「推奨」である誘導基準が、2030年以降は「義務」である省エネ基準へと格上げされる予定となるため、現在の省エネ基準は過渡的な存在に過ぎません。

今、最低限の省エネ基準で建物を建ててしまうと、2030年以降は「省エネ性能の低い建物」として市場価値が下がるリスクがあります。

一方、誘導基準レベルで建てることは、将来の法規制強化を見越した「未来志向の投資」となり、長期にわたって資産価値を維持できます。

誘導基準を目指すことで得られる優遇措置

誘導基準を目指すことで得られる優遇措置

そのため、ただ誘導基準を目指すだけでは普及は難しいという課題がありますが、普及しなければカーボンニュートラルの実現は困難です。

そこで国は、様々な優遇措置を用意して誘導基準の普及を促進しています。

優遇措置を組み合わせることで、初期コストの増加分を相殺し、経済的メリットや将来の資産価値向上といった価値を生み出すことが可能です。

― 性能向上計画認定による容積率特例

― 性能向上計画認定による容積率

特例

誘導基準に適合した建築物では、性能向上計画認定による容積率特例が受けられます。

性能向上計画認定とは、建築物の省エネ計画が誘導基準に適合していることを、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定する制度です。

省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修が対象です。住宅も非住宅建築物も対象となります。

また、容積率特例とは、性能向上計画認定を受けた建築物に対して適用される優遇措置の一つです。省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を容積率算定から除外でき、建築物の延べ面積の10%を上限として適用されます。

省エネ性能を高めるための高効率空調設備、蓄電池、太陽光発電設備などは一定の床面積を必要とし、通常は容積率算定の対象です。

しかし、容積率特例を受けた建築物では、省エネ設備部分の床面積を容積率算定から除外できます。そのため、容積率制限が厳しい都市部でも、省エネ設備の設置や、除外できた面積分を居住スペース、賃貸面積に活用して収益性を高めることが可能です。

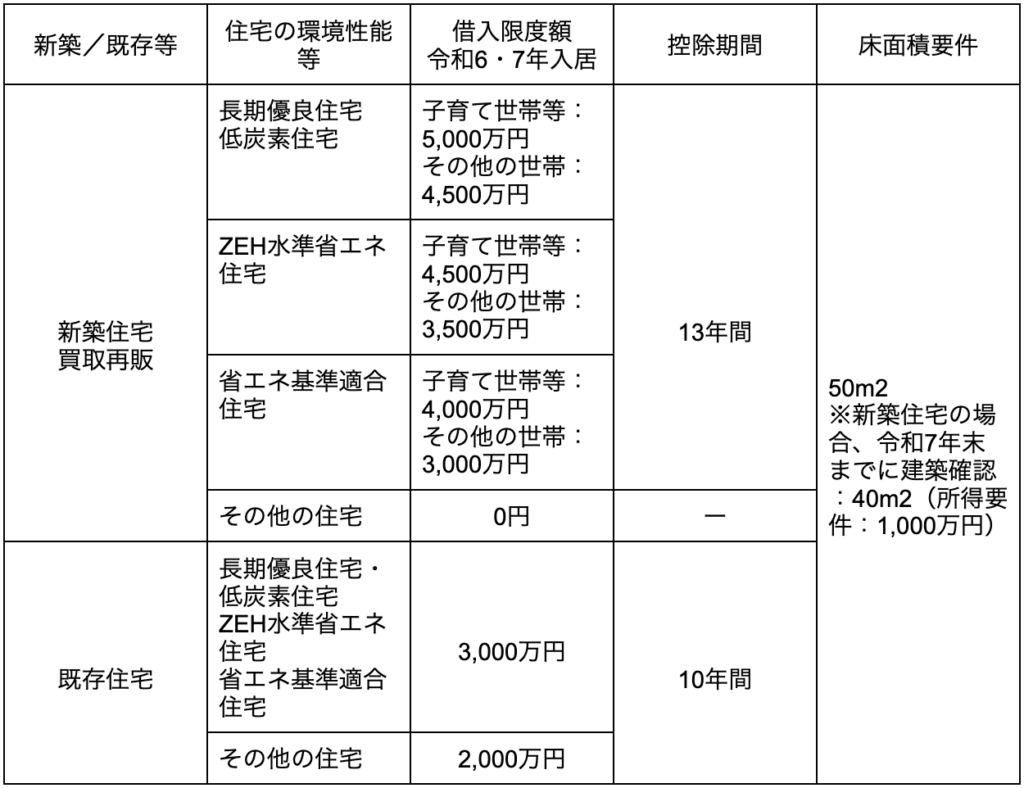

― 住宅ローン控除・税制優遇の拡充

― 住宅ローン控除・税制優遇の拡

充

13年間のトータルで見た場合、数十万円から百万円以上の節税効果につながる可能性があり、高性能化にかかる初期コストの一部を十分に補填できるほどの効果があります。

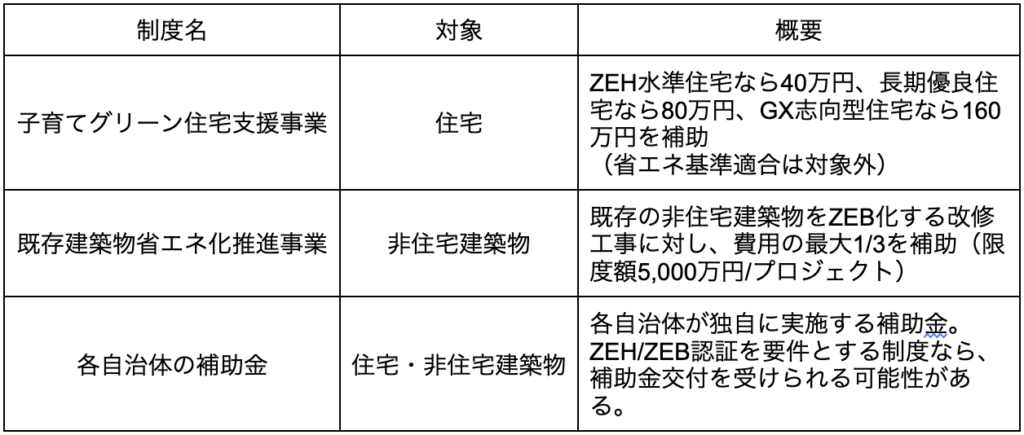

― 補助金・支援制度の対象要件

― 補助金・支援制度の対象要件

補助金の多くは、申請の必須要件として「誘導基準適合(ZEH・ZEB水準)」を掲げています。

クライアントの計画に合った補助金制度をリサーチし、誘導基準への対応とセットで提案することで、建築コストの負担を軽減し、誘導基準への対応をより現実的な選択肢として提示できます。

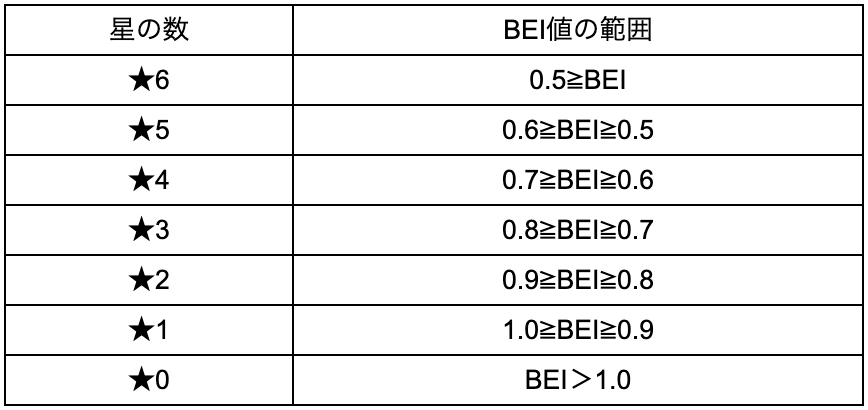

― BELS評価での高評価取得

― BELS評価での高評価取得

新築・既存を問わず申請することができ、専門知識がない一般の方でも建物の省エネ性能を星の数で分かりやすく理解できる制度となっています。星の数は、BEI値(Building Energy Index)を基準にして決まります。BEI値との関係は以下の通りです。

BELSの評価は、他の建築物との明確な差別化ができるため、販売時や賃貸募集時の強力なアピールポイントになります。

― 資産価値の維持・向上効果

― 資産価値の維持・向上効果

省エネ基準に適合した建築物と比較して、断熱性能が高くエネルギー消費量を抑えることで、賃料や入居率の向上が見込めるためです。また、2030年以降の規制強化への対応による将来価値、そしてBELS最高評価による差別化により、長期にわたって価値を生み出し続けられます。

このように誘導基準への適合は、単なる省エネ対応を超えて、建物の総合的な価値向上につながる投資として位置づけることができます。

誘導基準の適合は省エネ計算のプロにご相談ください

上岡祐誘導基準の適合は省エネ計算のプロにご相談ください

省エネ計算のプロにご相談ください

新2号建築物の省エネ業務をサポート

誘導基準の省エネ計算でお困りの際は、確実で迅速なサポートを提供する上岡祐介建築設計事務所にお任せください。当社は、個人事務所から大手事務所まで1,547社以上のサポート実績があり、累計2,573物件の省エネ計算を行ってきました。

豊富な経験と実績から、誘導基準を満たすためだけの画一的な提案ではなく、設計に寄り添った具体的な解決策を共に模索します。

また、省エネ計算だけでなく、省エネ適判、BELS申請、CASBEE評価認証といった各種認定申請のサポートまでワンストップで対応可能です。

そのため、複雑な手続きの手間を大幅に削減し、設計者は本来のクリエイティブな業務に集中できます。誘導基準への挑戦をお考えの際は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。