共同住宅(アパート・マンション)における省エネ性能は、2025年4月の建築物省エネ法の改正によって、省エネ基準への適合が義務化されました。

そのため、ほとんどの共同住宅では省エネ計算を行い、省エネ基準に適合していることを証明しなければ、着工できなくなっています。

しかし、共同住宅の省エネ計算は戸建住宅以上に複雑であり、住戸ごとの条件や多数の設備仕様を正確に反映させる必要があります。

また、住戸部分と共用部分で異なる計算ルールが適用される上、暖房・冷房、換気、給湯、照明といった各設備機器の性能値を適切に入力しなければ、期待した省エネ効果が計算上現れません。

このような背景から、多くの設備設計者が共同住宅の省エネ計算に頭を悩ませているのが現状です。そこでここでは、共同住宅における省エネ設備計算のポイントを解説します。

そのため、ほとんどの共同住宅では省エネ計算を行い、省エネ基準に適合していることを証明しなければ、着工できなくなっています。

しかし、共同住宅の省エネ計算は戸建住宅以上に複雑であり、住戸ごとの条件や多数の設備仕様を正確に反映させる必要があります。

また、住戸部分と共用部分で異なる計算ルールが適用される上、暖房・冷房、換気、給湯、照明といった各設備機器の性能値を適切に入力しなければ、期待した省エネ効果が計算上現れません。

このような背景から、多くの設備設計者が共同住宅の省エネ計算に頭を悩ませているのが現状です。そこでここでは、共同住宅における省エネ設備計算のポイントを解説します。

共同住宅に求められる省エネ基準とは?

共同住宅に求められる省エネ基準とは?

共同住宅に求められる省エネ基準とは?

共同住宅に求められる

省エネ基準とは?

省エネ基準とは?

アパートやマンションなどの共同住宅では、多くの人が安全に暮らせるよう、建築基準法により構造・防火・設備等の厳しい基準が定められています。さらに、2025年4月からは、建築物省エネ法に基づいた省エネ性能についても、厳格な基準が適用されるようになりました。

共同住宅に関する省エネ基準は、2015年に制定された建築物省エネ法によってはじめて法制化され、以降、段階的な見直しと強化が行われています。

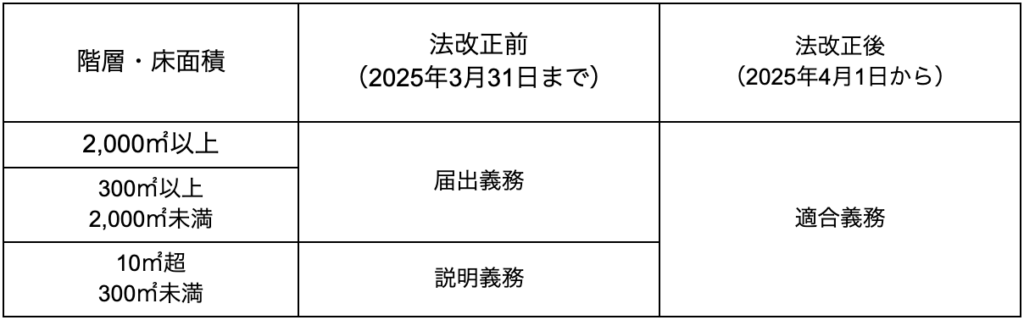

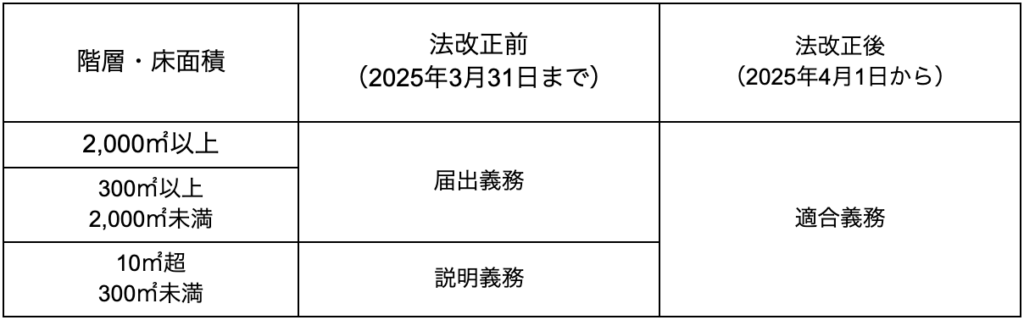

こうした経緯により、2025年3月末までは、床面積300㎡未満の共同住宅には説明義務、300㎡以上の共同住宅では届出義務が定められていました。

説明義務は建築主に対して省エネ性能について説明を行うもので、届出義務は行政に省エネ計画を届け出るものです。そのため、必ずしも省エネ基準に適合する必要はありません。

しかし、2025年4月の建築物省エネ法改正により、省エネ基準の適合を義務化する範囲が大幅に拡大され、ほぼすべての共同住宅が対象になりました。

共同住宅に関する省エネ基準は、2015年に制定された建築物省エネ法によってはじめて法制化され、以降、段階的な見直しと強化が行われています。

こうした経緯により、2025年3月末までは、床面積300㎡未満の共同住宅には説明義務、300㎡以上の共同住宅では届出義務が定められていました。

説明義務は建築主に対して省エネ性能について説明を行うもので、届出義務は行政に省エネ計画を届け出るものです。そのため、必ずしも省エネ基準に適合する必要はありません。

しかし、2025年4月の建築物省エネ法改正により、省エネ基準の適合を義務化する範囲が大幅に拡大され、ほぼすべての共同住宅が対象になりました。

この法改正により、現在、共同住宅の設計者は省エネ基準適合を前提とした計画が求められるようになっています。

― 外⽪の熱性能基準と⼀次エネルギー消費量基準の達成が適合の条件

― 外⽪の熱性能基準と

⼀次エネルギー消費量基準の

達成が適合の条件

共同住宅の省エネ基準は、「外皮の熱性能基準」と「一次エネルギー消費量基準」の2つの指標で判断されます。

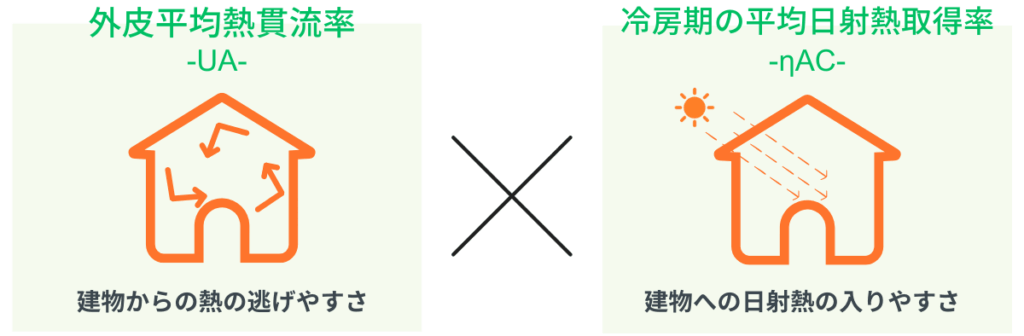

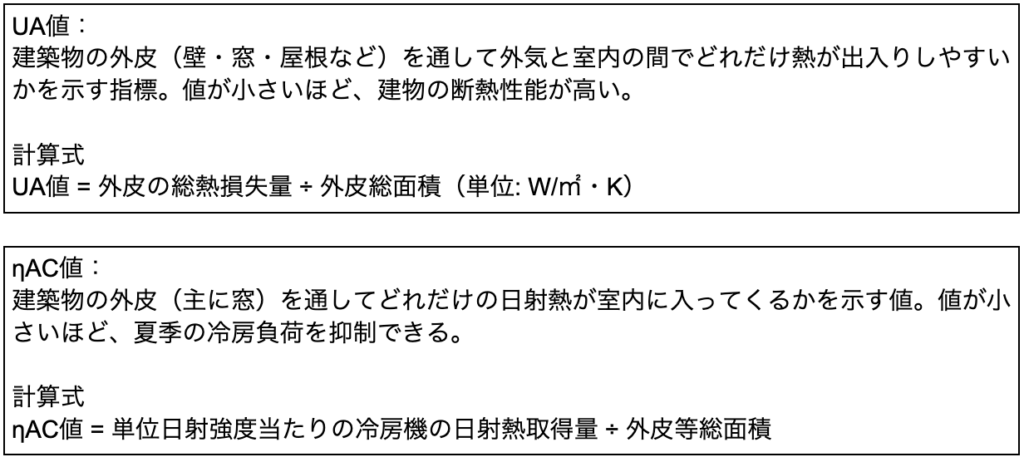

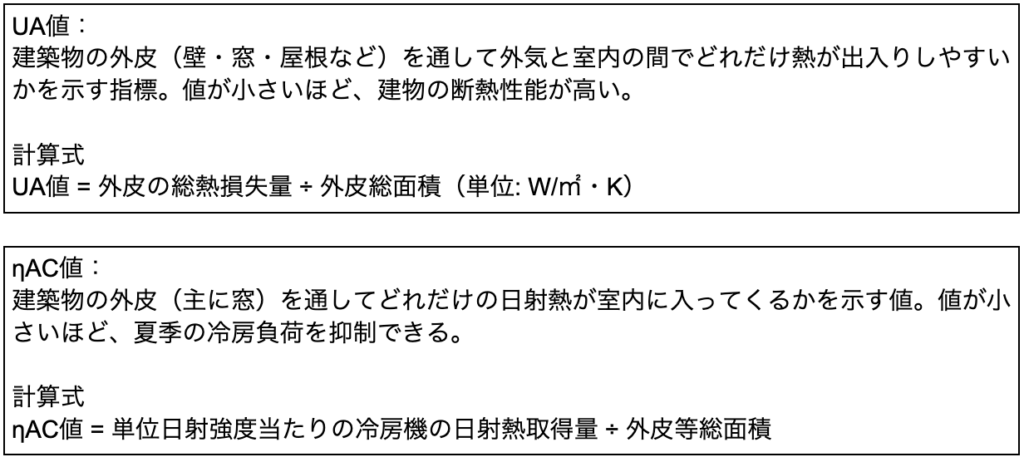

外皮の熱性能基準には、UA値(外皮平均熱貫流率)と ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)の二つの値があります。

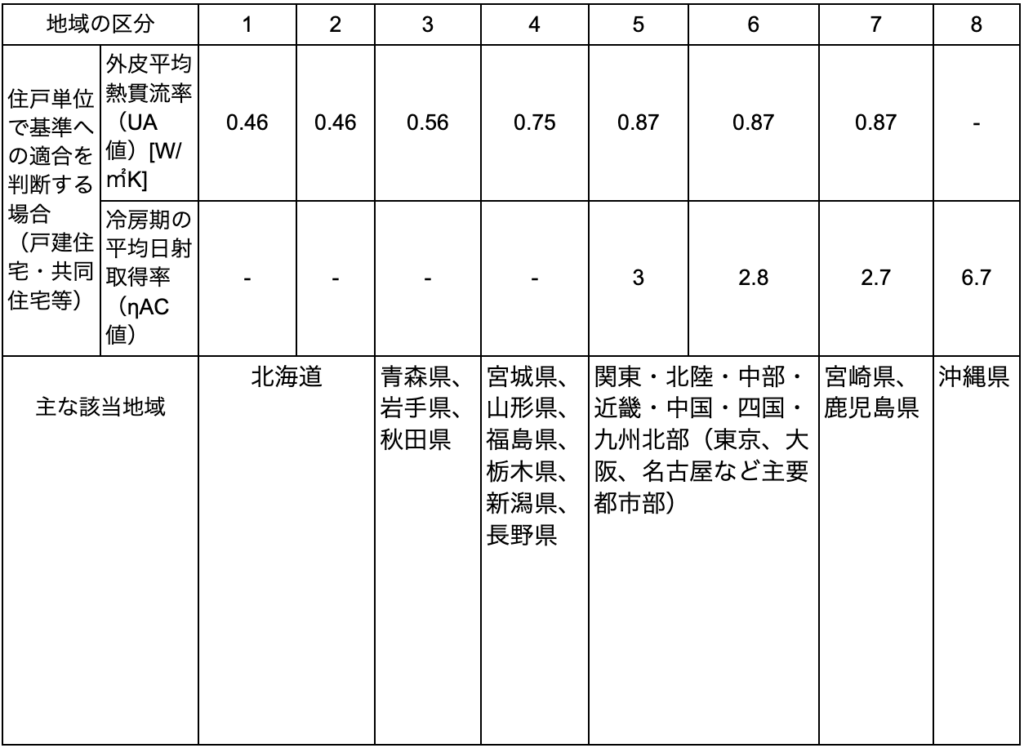

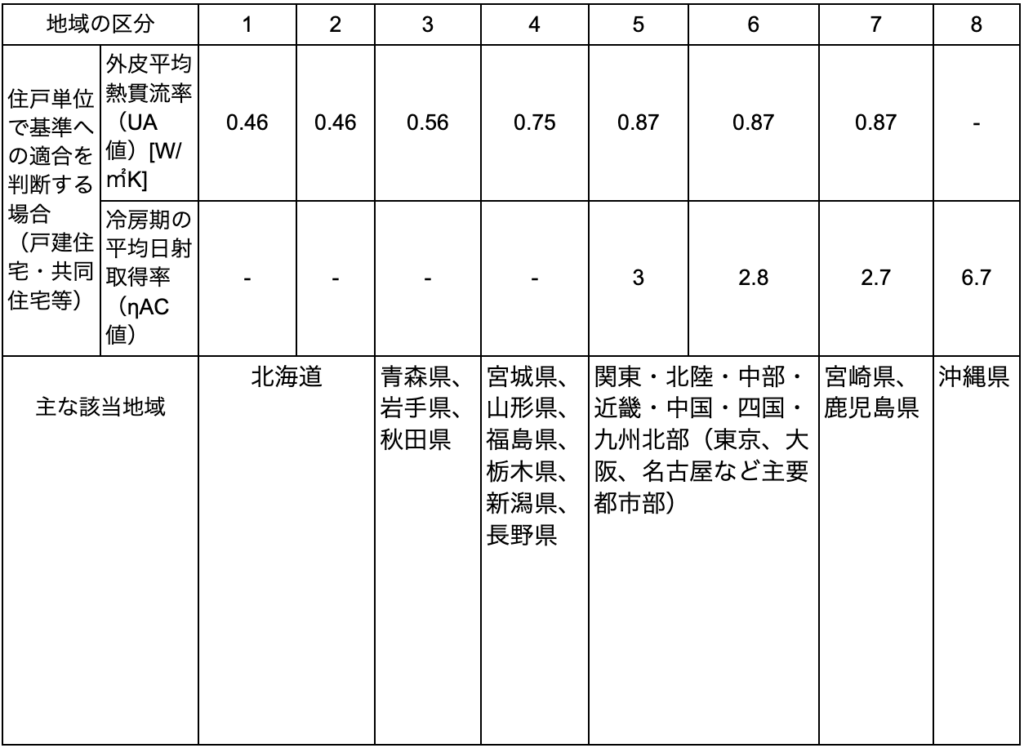

UA値・ηAC値の基準値は、地域ごとのエネルギー消費の最適化を図るため、地域区分(1~8地域)に分けられ、異なる基準値が設定されています。

省エネ基準に適合させるためには、建設地域の基準値よりも小さな数値にする必要があります。

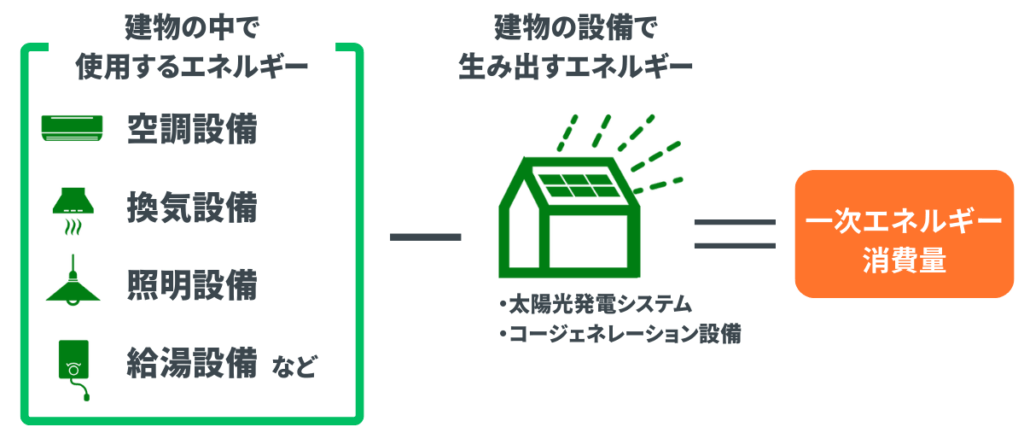

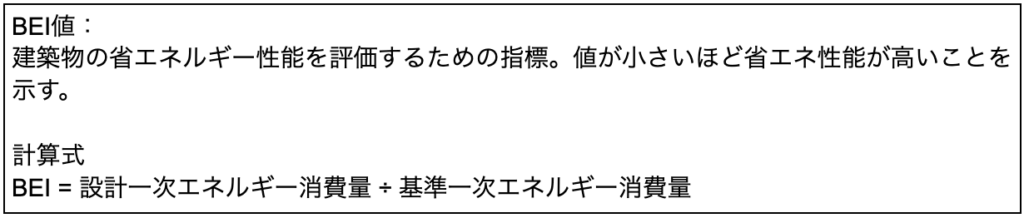

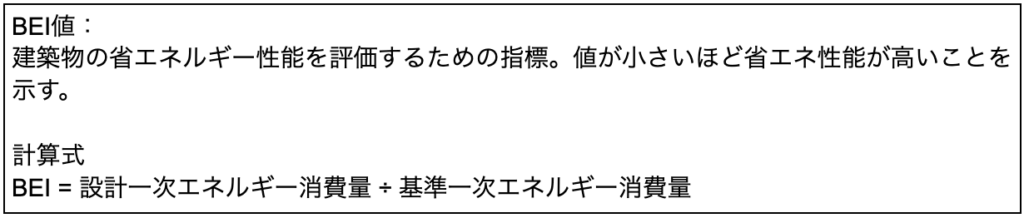

また、一次エネルギー消費量基準は、建物全体のエネルギー消費性能を評価する基準で、BEI(Building Energy Index)と呼ばれる指標で判断します。

また、一次エネルギー消費量基準は、建物全体のエネルギー消費性能を評価する基準で、BEI(Building Energy Index)と呼ばれる指標で判断します。

設計一次エネルギー消費量とは、計画建物の空調、換気、給湯、照明、昇降機などの設備によるエネルギー使用量から、太陽光発電などの創エネルギー量を差し引いた数値です。

一方、基準一次エネルギー消費量は、標準的な設備を用いた場合の年間エネルギー消費量を指します。省エネ基準に適合するには、BEI値が1.0以下であることが求められます。

省エネ基準に、一次エネルギー消費量基準だけでなく外皮の熱性能基準も含まれているのは、建物の断熱性能が省エネに直結するためです。

断熱性能が不十分な建物では、外気の熱が室内に侵入したり、室内の熱が外部に逃げたりして、暖冷房設備がどれだけ高効率でも、快適な室内環境を保つために多大なエネルギーが必要となります。

そのため、省エネ基準では、外皮(屋根・壁・床・窓など)が所定の断熱性能を満たしていること、そして建物全体の一次エネルギー消費量が基準値以下であることの両方を達成することが必須です。

一方、基準一次エネルギー消費量は、標準的な設備を用いた場合の年間エネルギー消費量を指します。省エネ基準に適合するには、BEI値が1.0以下であることが求められます。

省エネ基準に、一次エネルギー消費量基準だけでなく外皮の熱性能基準も含まれているのは、建物の断熱性能が省エネに直結するためです。

断熱性能が不十分な建物では、外気の熱が室内に侵入したり、室内の熱が外部に逃げたりして、暖冷房設備がどれだけ高効率でも、快適な室内環境を保つために多大なエネルギーが必要となります。

そのため、省エネ基準では、外皮(屋根・壁・床・窓など)が所定の断熱性能を満たしていること、そして建物全体の一次エネルギー消費量が基準値以下であることの両方を達成することが必須です。

設計一次エネルギー消費量とは、計画建物の空調、換気、給湯、照明、昇降機などの設備によるエネルギー使用量から、太陽光発電などの創エネルギー量を差し引いた数値です。

一方、基準一次エネルギー消費量は、標準的な設備を用いた場合の年間エネルギー消費量を指します。省エネ基準に適合するには、BEI値が1.0以下であることが求められます。

省エネ基準に、一次エネルギー消費量基準だけでなく外皮の熱性能基準も含まれているのは、建物の断熱性能が省エネに直結するためです。

断熱性能が不十分な建物では、外気の熱が室内に侵入したり、室内の熱が外部に逃げたりして、暖冷房設備がどれだけ高効率でも、快適な室内環境を保つために多大なエネルギーが必要となります。

そのため、省エネ基準では、外皮(屋根・壁・床・窓など)が所定の断熱性能を満たしていること、そして建物全体の一次エネルギー消費量が基準値以下であることの両方を達成することが必須です。

一方、基準一次エネルギー消費量は、標準的な設備を用いた場合の年間エネルギー消費量を指します。省エネ基準に適合するには、BEI値が1.0以下であることが求められます。

省エネ基準に、一次エネルギー消費量基準だけでなく外皮の熱性能基準も含まれているのは、建物の断熱性能が省エネに直結するためです。

断熱性能が不十分な建物では、外気の熱が室内に侵入したり、室内の熱が外部に逃げたりして、暖冷房設備がどれだけ高効率でも、快適な室内環境を保つために多大なエネルギーが必要となります。

そのため、省エネ基準では、外皮(屋根・壁・床・窓など)が所定の断熱性能を満たしていること、そして建物全体の一次エネルギー消費量が基準値以下であることの両方を達成することが必須です。

― 住戸部と共用部では異なる計算ルールを適用

― 住戸部と共用部では異なる計算

ルールを適用

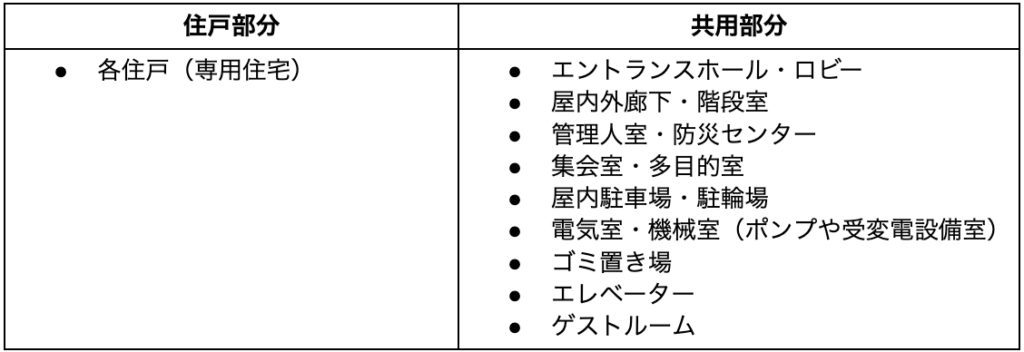

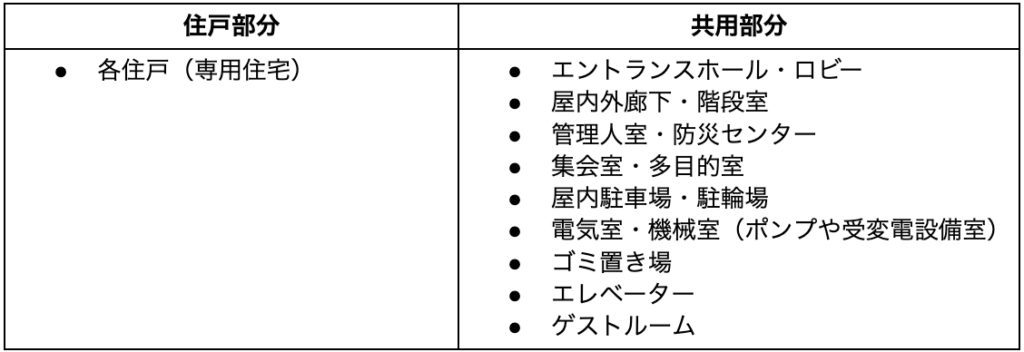

共同住宅には入居者それぞれが専用で使用する住戸部分に加えて、廊下やエントランス、エレベーターなど全入居者が共同で利用する共用部分があります。

共同住宅の省エネ計算においては、住戸部と共用部でエネルギー消費の性質や利用パターンが異なるため、それぞれ別々に計算する必要があります。

住戸部

住戸部分では、各住戸ごとに外皮性能(UA値・ηAC値)の計算と一次エネルギー消費量の計算を個別に実施します。

共同住宅では戸数が多くなるため全ての住戸を個別に計算するのは大変ですが、仕様が完全に一致する複数の住戸については代表となる1住戸のみ計算し、その結果を同仕様の他住戸に適用することが認められています。

ただし、間取りや断熱・設備仕様が同じ住戸でも、最上階や端部住戸など外壁に面する方位によって外皮性能値やエネルギー消費量が変わります。

最上階住戸は屋根からの熱損失が加わり、端部住戸は外壁面積が多く日射取得や熱損失が増えるため、位置条件で性能が異なる場合は、それぞれ別途計算する必要があります。

共同住宅では戸数が多くなるため全ての住戸を個別に計算するのは大変ですが、仕様が完全に一致する複数の住戸については代表となる1住戸のみ計算し、その結果を同仕様の他住戸に適用することが認められています。

ただし、間取りや断熱・設備仕様が同じ住戸でも、最上階や端部住戸など外壁に面する方位によって外皮性能値やエネルギー消費量が変わります。

最上階住戸は屋根からの熱損失が加わり、端部住戸は外壁面積が多く日射取得や熱損失が増えるため、位置条件で性能が異なる場合は、それぞれ別途計算する必要があります。

共用部

共用部の省エネ計算では、原則、⼀次エネルギー消費量基準のみが対象です。

共同住宅の共用部は、廊下やホールといった非空調室であったり、外気に開放された屋外空間である場合が多く、断熱性能を評価する重要度が低いためです。

共用部は住宅とは使用時間帯も負荷の性質も異なるため、評価上は非住宅建築物に準じた方法が用いられます。

共同住宅の共用部は、廊下やホールといった非空調室であったり、外気に開放された屋外空間である場合が多く、断熱性能を評価する重要度が低いためです。

共用部は住宅とは使用時間帯も負荷の性質も異なるため、評価上は非住宅建築物に準じた方法が用いられます。

共同住宅の省エネ計算で押さえるべき主要な設備機器

共同住宅の省エネ計算で押さえるべき主要な設備機器

共同住宅の省エネ計算で押さえるべき

主要な設備機器

主要な設備機器

共同住宅の省エネ計算で

押さえるべき

主要な設備機器

押さえるべき

主要な設備機器

共同住宅の一次エネルギー消費量基準を計算する際、対象となるのが以下の設備機器です。

- 暖房・冷房設備

- 換気設備(熱交換換気を含む)

- 給湯設備

- 照明設備

- 創エネルギー・未利用エネルギー利用設備

上記の設備機器について、省エネ計算上の扱いや設計のポイントを解説します。

― 暖房・冷房設備

暖房・冷房に該当する設備機器は以下のとおりです。

- ルームエアコン

- セントラルヒートポンプ(VRF等)

- 床暖房

- パネルラジエーターなど

暖房・冷房設備の省エネ計算では、各機器のCOP/APFを正確に入力することが重要です。

性能値を入力しない場合は、その設備が低い性能の設備を設置するものとして評価されるので、期待した省エネ効果が計算上は現れません。

高効率機器選定に加え、外皮断熱強化や日射遮蔽対策を組み合わせることで、さらなるBEIの改善が期待できます。

ただし、高効率な機器でも能力過大になると、かえって効率が悪化する場合があります。例えばエアコンは、最大出力の7~8割程度の負荷で運転しているときに最も効率が良いとされています。そのため、部屋の広さに対して能力が大きすぎる場合には、無駄な電力消費が生じます。

そのため、省エネ計算では適正容量の機器選定が重要です。

性能値を入力しない場合は、その設備が低い性能の設備を設置するものとして評価されるので、期待した省エネ効果が計算上は現れません。

高効率機器選定に加え、外皮断熱強化や日射遮蔽対策を組み合わせることで、さらなるBEIの改善が期待できます。

ただし、高効率な機器でも能力過大になると、かえって効率が悪化する場合があります。例えばエアコンは、最大出力の7~8割程度の負荷で運転しているときに最も効率が良いとされています。そのため、部屋の広さに対して能力が大きすぎる場合には、無駄な電力消費が生じます。

そのため、省エネ計算では適正容量の機器選定が重要です。

― 換気・熱交換換気

換気・熱交換換気に該当する設備機器は以下のとおりです。

- 第一種換気システム

- 第二種換気システム

- 第三種換気システム

- 全熱交換器

- 顕熱交換器など

熱交換効率は、省エネ計算において換気負荷の大幅削減に直結するため、メーカーカタログ値を確実に反映させます。また、ダクト径や風量設定も消費電力に影響するため、適正な仕様選定が求められます。

また、換気設備そのものの消費電力(ファンの電力)も評価対象です。

機械換気の場合、ファンの比消費電力(風量1㎥あたりの消費W数)を入力することで、換気設備の電力消費が一次エネルギー消費量に加算されます。ダクト式第一種換気で長いダクトを這わせる場合などは、このファン動力を抑えることもBEI値の改善に有効です。

そのため、高効率な省エネファンの採用やダクト径を太くして抵抗を減らす設計や、必要以上に大風量としない設計などが求められます。

また、換気設備そのものの消費電力(ファンの電力)も評価対象です。

機械換気の場合、ファンの比消費電力(風量1㎥あたりの消費W数)を入力することで、換気設備の電力消費が一次エネルギー消費量に加算されます。ダクト式第一種換気で長いダクトを這わせる場合などは、このファン動力を抑えることもBEI値の改善に有効です。

そのため、高効率な省エネファンの採用やダクト径を太くして抵抗を減らす設計や、必要以上に大風量としない設計などが求められます。

― 給湯設備

給湯に該当する設備機器は、以下のとおりです。

- ガス給湯器(従来型・潜熱回収型)

- 電気温水器(ヒーター式・ヒートポンプ式)

- エコキュート

- 石油給湯器

- 中央給湯システムなど

省エネ計算では、給湯負荷と機器効率から年間消費エネルギー量を求めます。そのため、給湯器の効率(熱効率やCOP)を正確に入力することが重要です。

特に高効率給湯器の採用は一次エネルギー消費量の削減効果が大きく、計算上のエネルギー消費に直接影響します。また、中央給湯方式では配管の放熱ロスも評価対象となるため、断熱施工や循環ポンプの制御方式も仕様選定のポイントとなります。

共同住宅では各住戸の給湯設備について個別に評価するため、住戸タイプごとに最適な給湯器を選定することでBEI値の改善が図れます。スペース制約がある場合でも、高効率ガス給湯器や集合住宅用潜熱回収型ボイラの検討により、省エネ効果を確保できます。

特に高効率給湯器の採用は一次エネルギー消費量の削減効果が大きく、計算上のエネルギー消費に直接影響します。また、中央給湯方式では配管の放熱ロスも評価対象となるため、断熱施工や循環ポンプの制御方式も仕様選定のポイントとなります。

共同住宅では各住戸の給湯設備について個別に評価するため、住戸タイプごとに最適な給湯器を選定することでBEI値の改善が図れます。スペース制約がある場合でも、高効率ガス給湯器や集合住宅用潜熱回収型ボイラの検討により、省エネ効果を確保できます。

― 照明設備

省エネ計算では、主たる居室・その他居室・非居室それぞれに設置された照明設備が一次エネルギー消費量の評価対象となります。

住宅では標準的な照明密度・点灯時間が設定されており、照明器具の種類によって消費エネルギーが算定されます。

特に白熱灯を使用した照明器具は一次エネルギー消費量が大きく、BEI値に直接影響するため注意が必要です。また、注意点として、屋外廊下に設置された照明も計算対象となることを忘れてはいけません。外部空間だからといって無視せず、照明器具の消費電力・運用を入力する必要があります。

住宅では動力・照明・家電等のエネルギー消費が全体の約32.9 %を占めるため、全照明のLED化は確実なBEI改善策となります。

現在は照明設備のほとんどがLED製品となっているため、この対策は容易に実施可能です。白熱灯が残っている場合は優先的にLED化することで、大幅な一次エネルギー消費量削減が実現できます。

住宅では標準的な照明密度・点灯時間が設定されており、照明器具の種類によって消費エネルギーが算定されます。

特に白熱灯を使用した照明器具は一次エネルギー消費量が大きく、BEI値に直接影響するため注意が必要です。また、注意点として、屋外廊下に設置された照明も計算対象となることを忘れてはいけません。外部空間だからといって無視せず、照明器具の消費電力・運用を入力する必要があります。

住宅では動力・照明・家電等のエネルギー消費が全体の約32.9 %を占めるため、全照明のLED化は確実なBEI改善策となります。

現在は照明設備のほとんどがLED製品となっているため、この対策は容易に実施可能です。白熱灯が残っている場合は優先的にLED化することで、大幅な一次エネルギー消費量削減が実現できます。

― 創エネ・未利用エネルギー(太陽光・太陽熱・コージェネ)

― 創エネ・未利用エネルギー

(太陽光・太陽熱・コージェネ)

創エネ・未利用エネルギーに該当する設備機器は以下のとおりです。

- 太陽光発電システム

- 太陽熱利用システム

- 家庭用燃料電池(エネファーム)

- コージェネレーションシステムなど

省エネ計算では、創エネ設備による発電量や熱回収量を算定し、建物全体の一次エネルギー消費量から差し引いて評価します。そのため、各設備の発電効率や熱回収効率、年間予想発電量を正確に入力することが重要です。

特に太陽光発電では年間予想発電量、太陽熱利用では集熱効率、コージェネでは発電効率と排熱回収率が省エネ効果に直結するため、設置条件や機器仕様を適切に評価します。

建物でエネルギーを創り出す設備は、一次エネルギー消費量の削減に直接寄与するため、省エネ基準をクリアする上で強力な手段となります。

ただし導入にあたっては、設置スペース(屋根強度や機械室の確保)、メンテナンス体制、初期コストなども考慮する必要があります。

特に太陽光発電では年間予想発電量、太陽熱利用では集熱効率、コージェネでは発電効率と排熱回収率が省エネ効果に直結するため、設置条件や機器仕様を適切に評価します。

建物でエネルギーを創り出す設備は、一次エネルギー消費量の削減に直接寄与するため、省エネ基準をクリアする上で強力な手段となります。

ただし導入にあたっては、設置スペース(屋根強度や機械室の確保)、メンテナンス体制、初期コストなども考慮する必要があります。

― 共同住宅における省エネ計算の3つの方法

― 共同住宅における省エネ計算の

3つの方法

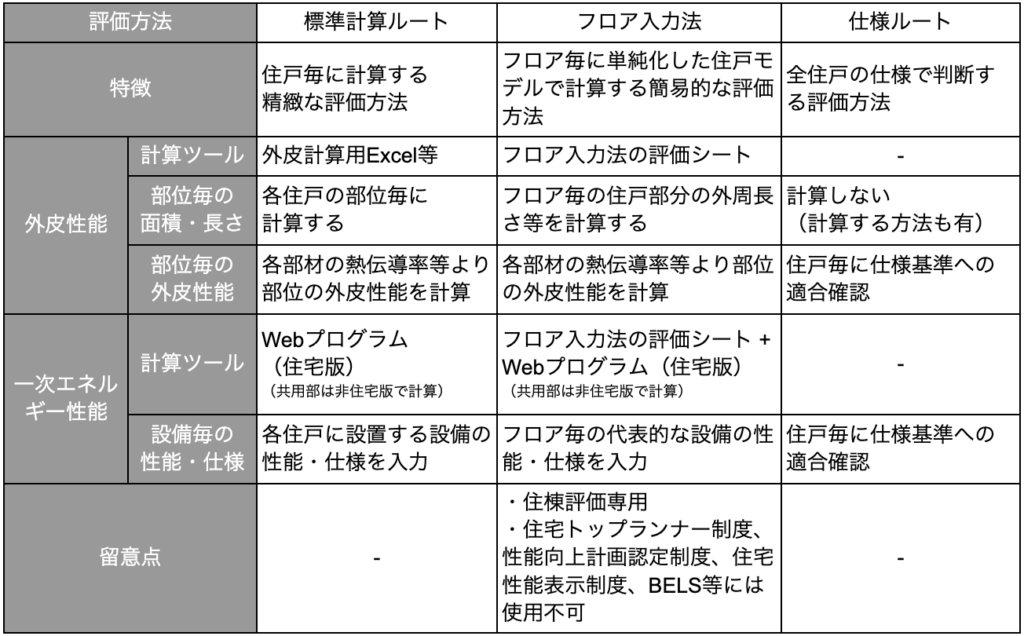

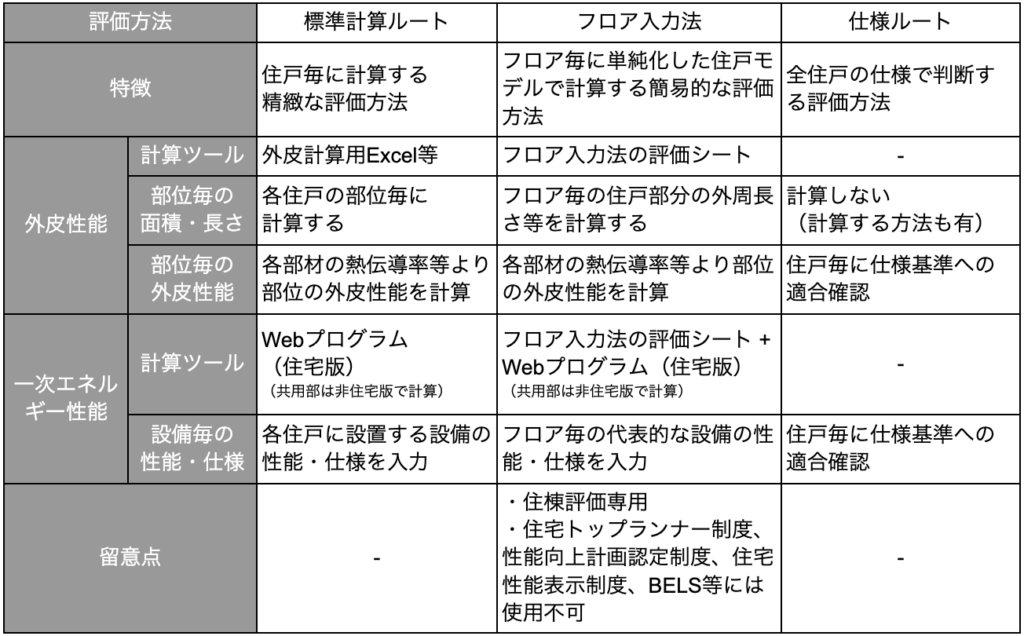

共同住宅の省エネ性能では、以下のとおり3つの計算ルート(評価方法)が用意されています。

それぞれ計算精度や手間、適用可能なケースが異なるため、プロジェクトの規模や目的に応じて使い分ける必要があります。各手法の特徴や適用条件の違いがあるので確認しておきましょう。

― 標準計算ルート

標準計算ルートは、住戸毎に計算する精緻な評価方法です。各住戸の外皮性能(UA値・ηAC値)と設備機器の性能・仕様をすべて詳細に入力し、建物のエネルギー性能を高精度で算出します。

最上階住戸と中間階住戸の差異や、西向き住戸の日射取得増加といった個々の条件をきめ細かく反映できるため、算出精度が高く、BELS評価や住宅性能表示制度、低炭素建築物認定等の公的な認証・認定に利用可能です。

ただし、入力項目が膨大で作業量が多いことがデメリットです。大規模な共同住宅では全住戸・部位のデータ入力に時間と労力を要するため、代表住戸の設定やエクセル活用による効率化、外部委託等の対応が取られています。

精度重視や認証取得が必要なケースに適しており、大規模マンションでBELSで高い評価を目指す場合や、設計ギリギリで断熱・設備仕様を調整する場合に最適です。

最上階住戸と中間階住戸の差異や、西向き住戸の日射取得増加といった個々の条件をきめ細かく反映できるため、算出精度が高く、BELS評価や住宅性能表示制度、低炭素建築物認定等の公的な認証・認定に利用可能です。

ただし、入力項目が膨大で作業量が多いことがデメリットです。大規模な共同住宅では全住戸・部位のデータ入力に時間と労力を要するため、代表住戸の設定やエクセル活用による効率化、外部委託等の対応が取られています。

精度重視や認証取得が必要なケースに適しており、大規模マンションでBELSで高い評価を目指す場合や、設計ギリギリで断熱・設備仕様を調整する場合に最適です。

― フロア入力法

フロア入力法は、共同住宅の省エネ性能を「フロア(階)単位」で簡易評価するための計算手法です。国土交通省が2020年に公開した新しい方法で、専用のフロア入力法評価シート(Excel)に各階の住戸モデルや設備仕様を入力し、簡略化された計算でエネルギー消費量を求めます。

1フロアを「妻側A住戸・中間部住戸・妻側B住戸」の3つ程度のモデルに集約し、それぞれに代表的な外皮面積や性能値、設備仕様を与えて、フロア全体の消費量を算出します。

この作業を各階ごとに行い、全フロアの結果を合計して建物全体の一次エネ消費量を求めます。

多数の住戸を個別に計算しなくて良いため作業量を大幅に削減でき、同一プランが繰り返し配置される大規模マンションでは特に効果的です。

標準計算ルートに比べて入力と計算の手間を大きく圧縮可能で、精度と手間のバランスに優れた方法と位置付けられています。

ただし、住宅トップランナー制度や性能向上計画認定、住宅性能表示制度、BELS認証など、公的な評価・認定では使用が認められていません。これらの場合は標準計算ルートが必須となります。

1フロアを「妻側A住戸・中間部住戸・妻側B住戸」の3つ程度のモデルに集約し、それぞれに代表的な外皮面積や性能値、設備仕様を与えて、フロア全体の消費量を算出します。

この作業を各階ごとに行い、全フロアの結果を合計して建物全体の一次エネ消費量を求めます。

多数の住戸を個別に計算しなくて良いため作業量を大幅に削減でき、同一プランが繰り返し配置される大規模マンションでは特に効果的です。

標準計算ルートに比べて入力と計算の手間を大きく圧縮可能で、精度と手間のバランスに優れた方法と位置付けられています。

ただし、住宅トップランナー制度や性能向上計画認定、住宅性能表示制度、BELS認証など、公的な評価・認定では使用が認められていません。これらの場合は標準計算ルートが必須となります。

― 仕様ルート

仕様ルートは、建物全体の断熱仕様・設備仕様が一定以上の基準を満たしているかどうかをチェックリスト方式で確認する手法です。

国土交通省が提示する「住宅の省エネ基準 仕様基準チェックリスト」に沿って、断熱等性能や設備機器の効率が基準をクリアしているかどうかを、各項目ごとに○×で判定します。

仕様ルートのメリットは、計算作業が不要で短時間で評価できることです。例えば断熱等級4相当の壁・窓を採用し、高効率給湯器・LED照明を導入すれば基準適合といった形で設計を進められます。

しかし、適用範囲が限定的である点に注意が必要です。

仕様ルートが想定するのはごく標準的な仕様であり、少しでもイレギュラーな設備・仕様があるとチェックリスト適合にならないケースが多々あります。

共同住宅ではエレベーターや機械換気が入る時点で単純ではなく、現実的には仕様ルートだけで基準を満たすのは困難な場合がほとんどです。

そのため、仕様ルートは戸建住宅や小規模案件の予備チェックには役立つものの、共同住宅においては補助的な位置付けとなります。

国土交通省が提示する「住宅の省エネ基準 仕様基準チェックリスト」に沿って、断熱等性能や設備機器の効率が基準をクリアしているかどうかを、各項目ごとに○×で判定します。

仕様ルートのメリットは、計算作業が不要で短時間で評価できることです。例えば断熱等級4相当の壁・窓を採用し、高効率給湯器・LED照明を導入すれば基準適合といった形で設計を進められます。

しかし、適用範囲が限定的である点に注意が必要です。

仕様ルートが想定するのはごく標準的な仕様であり、少しでもイレギュラーな設備・仕様があるとチェックリスト適合にならないケースが多々あります。

共同住宅ではエレベーターや機械換気が入る時点で単純ではなく、現実的には仕様ルートだけで基準を満たすのは困難な場合がほとんどです。

そのため、仕様ルートは戸建住宅や小規模案件の予備チェックには役立つものの、共同住宅においては補助的な位置付けとなります。

【共同住宅】設備機器の省エネ計算における実務上のポイント

【共同住宅】設備機器の省エネ計算における実務上のポイント

【共同住宅】

設備機器の省エネ計算における

実務上のポイント

設備機器の省エネ計算における

実務上のポイント

【共同住宅】

設備機器の省エネ計算に

おける実務上のポイント

設備機器の省エネ計算に

おける実務上のポイント

共同住宅の省エネ計算は戸数が多く複雑になりがちですが、実務のポイントを押さえることで効率的に省エネ基準適合を実現できます。

以下では、実際の計算作業で役立つポイントを紹介します。

以下では、実際の計算作業で役立つポイントを紹介します。

― 床暖房の低出力モード選択でBEI値を改善

― 床暖房の低出力モード選択で

BEI値を改善

暖房設備として人気の床暖房ですが、省エネ計算上は従来、エネルギー消費量が大きく評価されるためBEI値が悪化し、採用しにくい一因となっていました。

しかし、2022年以降の評価方法の改訂により、床暖房をエアコンと併用する運用(低出力モード)が新たに評価可能となりました。さらに、2025年4月1日の住宅版エネルギー消費性能計算プログラムの改定により、セーブモード付のリモコンを導入することで低出力モードを選択できるようになり、大幅なBEI削減が実現可能となっています。

低出力モードでは、床暖房の出力を抑えて足元の温かさを確保しつつ、室内の空気温度はエアコンで補う運転を想定しています。

また、Webプログラム住宅版の入力画面でも「温水床暖房(低出力モード)」を選択肢として設定でき、これを「評価する」にすると、計算上その住戸の暖房エネルギー消費量が減少します。

この改定により、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)等の高い省エネ性能を要求される物件でも、床暖房の採用が現実的な選択肢となりました。従来は床暖房を採用するとBEI値の悪化によりZEH基準の達成が困難でしたが、セーブモード付リモコンの導入と低出力モード評価により、快適性と省エネ性能を両立できるようになっています。

ただし、低出力モードは、あくまで一定割合の負荷低減であるため、床暖房全面を長時間高温で運転すれば依然として消費は大きくなります。計算上も適用条件があるため、その範囲で正しく運用されることが前提です。

しかし、2022年以降の評価方法の改訂により、床暖房をエアコンと併用する運用(低出力モード)が新たに評価可能となりました。さらに、2025年4月1日の住宅版エネルギー消費性能計算プログラムの改定により、セーブモード付のリモコンを導入することで低出力モードを選択できるようになり、大幅なBEI削減が実現可能となっています。

低出力モードでは、床暖房の出力を抑えて足元の温かさを確保しつつ、室内の空気温度はエアコンで補う運転を想定しています。

また、Webプログラム住宅版の入力画面でも「温水床暖房(低出力モード)」を選択肢として設定でき、これを「評価する」にすると、計算上その住戸の暖房エネルギー消費量が減少します。

この改定により、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)等の高い省エネ性能を要求される物件でも、床暖房の採用が現実的な選択肢となりました。従来は床暖房を採用するとBEI値の悪化によりZEH基準の達成が困難でしたが、セーブモード付リモコンの導入と低出力モード評価により、快適性と省エネ性能を両立できるようになっています。

ただし、低出力モードは、あくまで一定割合の負荷低減であるため、床暖房全面を長時間高温で運転すれば依然として消費は大きくなります。計算上も適用条件があるため、その範囲で正しく運用されることが前提です。

― 省エネ性能に大きく影響する設備を優先的に選択

― 省エネ性能に大きく影響する

設備を優先的に選択

共同住宅の省エネ計算では、すべての設備機器を同じ優先度で検討するのではなく、エネルギー消費への影響度が大きい設備から順に選定・最適化することが効率的です。

住宅部門のエネルギー消費構成を見ると、給湯(約28.7%)、暖房(約26.3%)、冷房(約2.4%)、調理(約9.7%)となっており、給湯と暖冷房だけで全体の約60%を占めています。

この数値から分かるように、これらの主要設備の効率を向上させることで、BEI値の大幅な改善が期待できます。

住宅部門のエネルギー消費構成を見ると、給湯(約28.7%)、暖房(約26.3%)、冷房(約2.4%)、調理(約9.7%)となっており、給湯と暖冷房だけで全体の約60%を占めています。

この数値から分かるように、これらの主要設備の効率を向上させることで、BEI値の大幅な改善が期待できます。

― 分譲・賃貸・投資物件それぞれに適した設備機器を選定

― 分譲・賃貸・投資物件それぞれ

に適した設備機器を選定

共同住宅の省エネ計算では、物件の用途や目的に応じて最適な設備機器を選定することが重要です。

例えば、分譲マンションでは、購入者が長期間居住し光熱費を負担するため、初期投資は高くてもランニングコストを抑える高効率機器が有効になります。ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)や全熱交換換気システム、高性能のエアコンなど高効率機器を採用することで、BEI値の改善と居住者の光熱費削減を両立できます。

また、賃貸住宅では、家賃競争力と保守性が重視されることから「低コスト×標準以上の効率」を狙った設備選定が効果的です。

潜熱回収型ガス給湯器とLED照明・人感センサー照明の組み合わせ、掃除しやすい壁掛けエアコンなどにより、適度な省エネ性能を確保しながらコストを抑制できます。

投資物件(REIT向け分譲や運用益重視物件)では、BELSの高評価取得を視野に入れ、資産価値の向上を図ります。共用部への太陽光発電システムやインバータ制御エレベーターの導入により、BEI値を引き下げることで、長期的な競争力を確保できます。

これらの用途別戦略により、各物件形態が求めるコスト・性能バランスを的確に満たし、効率的な省エネ基準適合を実現できます。

例えば、分譲マンションでは、購入者が長期間居住し光熱費を負担するため、初期投資は高くてもランニングコストを抑える高効率機器が有効になります。ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)や全熱交換換気システム、高性能のエアコンなど高効率機器を採用することで、BEI値の改善と居住者の光熱費削減を両立できます。

また、賃貸住宅では、家賃競争力と保守性が重視されることから「低コスト×標準以上の効率」を狙った設備選定が効果的です。

潜熱回収型ガス給湯器とLED照明・人感センサー照明の組み合わせ、掃除しやすい壁掛けエアコンなどにより、適度な省エネ性能を確保しながらコストを抑制できます。

投資物件(REIT向け分譲や運用益重視物件)では、BELSの高評価取得を視野に入れ、資産価値の向上を図ります。共用部への太陽光発電システムやインバータ制御エレベーターの導入により、BEI値を引き下げることで、長期的な競争力を確保できます。

これらの用途別戦略により、各物件形態が求めるコスト・性能バランスを的確に満たし、効率的な省エネ基準適合を実現できます。

上岡祐介建築設計事務所は共同住宅の省エネ基準を確実に

適合させます

上岡祐介建築設計事務所は共同住宅の省エネ基準を確実に適合させます

上岡祐介建築設計事務所は

共同住宅の省エネ基準を確実に適合させます

共同住宅の省エネ基準を確実に適合させます

上岡祐介建築設計事務所

は共同住宅の省エネ基準

を確実に適合させます

は共同住宅の省エネ基準

を確実に適合させます

共同住宅に対する省エネ計算の需要が急激に高まっていますが、複雑な計算手順や設備仕様の評価を日常の設計業務と平行して行うのは、決して簡単ではありません。

当社の省エネ計算代行業務では、設計事務所ならではの視点で現場のコストと納まりを考慮した省エネ計算ができるため、共同住宅の省エネ計算が効率よく進められます。

通常5〜10日程度でのスピーディーな対応により、設計スケジュールを遅らせることなく確実な目標達成が可能です。

また、省エネ計算代行だけでなく、CASBEE評価認証、BELS認証、省エネ適合性判定についても一括してお任せいただけます。個人の設計事務所から大手設計事務所まで1547社2573物件をサポートしてきた豊富な実績により、共同住宅をはじめ様々な用途の建物に対応し、お客様の設計業務を総合的にサポートいたします。

当社の省エネ計算代行業務では、設計事務所ならではの視点で現場のコストと納まりを考慮した省エネ計算ができるため、共同住宅の省エネ計算が効率よく進められます。

通常5〜10日程度でのスピーディーな対応により、設計スケジュールを遅らせることなく確実な目標達成が可能です。

また、省エネ計算代行だけでなく、CASBEE評価認証、BELS認証、省エネ適合性判定についても一括してお任せいただけます。個人の設計事務所から大手設計事務所まで1547社2573物件をサポートしてきた豊富な実績により、共同住宅をはじめ様々な用途の建物に対応し、お客様の設計業務を総合的にサポートいたします。