ZEH「 Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」はエネルギー収支ゼロを目指す住宅として、2008年頃から主に米国で注目されてきました。

日本では、2014年4月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、「2030年度以降新築される住宅は、ZEH水準の省エネ性能が確保されることを目指す」と定められています。

この政策目標に沿って、住宅業界全体がZEH住宅の普及に向けた取り組みを加速させており、経済産業省によれば、2020年においてハウスメーカーが新築した注文戸建住宅の約56%がZEHとなっています。

しかし、ZEHに関する詳細な知識や実務的なノウハウについて、多忙な業務の中で十分に情報収集する時間を確保できていない設計事務所が少なくないのが現状です。

ここでは、ZEH住宅の評価基準やメリット・デメリット、評価取得のポイントについて解説します。

日本では、2014年4月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、「2030年度以降新築される住宅は、ZEH水準の省エネ性能が確保されることを目指す」と定められています。

この政策目標に沿って、住宅業界全体がZEH住宅の普及に向けた取り組みを加速させており、経済産業省によれば、2020年においてハウスメーカーが新築した注文戸建住宅の約56%がZEHとなっています。

しかし、ZEHに関する詳細な知識や実務的なノウハウについて、多忙な業務の中で十分に情報収集する時間を確保できていない設計事務所が少なくないのが現状です。

ここでは、ZEH住宅の評価基準やメリット・デメリット、評価取得のポイントについて解説します。

ZEH住宅の基本的な定義と特徴

ZEH住宅の基本的な定義と特徴

ZEH住宅の基本的な定義と特徴

ZEH住宅の

基本的な定義と特徴

基本的な定義と特徴

経済産業省では、ZEHを以下のように定義しています。

ZEHとは、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロにすることを目指した住宅」とする。

ZEHとは、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロにすることを目指した住宅」とする。

簡単に言えば、ZEHとは住宅で消費するエネルギーと作り出すエネルギーの差し引きをゼロにすることを目指した住宅のことです。

高い断熱性能と高効率の設備によってエネルギー消費を抑え、太陽光発電などで自家発電することで、実質的にエネルギー収支をゼロに近づけるのが特徴です。

日本では、住宅の省エネルギー性能を確保するための基準として「省エネ基準」が定められています。

省エネ基準は、2025年4月には建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律「以下、建築物省エネ法」の改正が行われ、ほぼ全ての建築物で省エネ基準への適合が義務化されます。法改正後は、住宅の断熱性能や設備の効率性に関する最低限の要件となります。

ZEHは、省エネ基準レベルの住宅と比べて光熱費を大幅に削減でき、環境負荷も低減できる次世代型の住宅と言えます。

高い断熱性能と高効率の設備によってエネルギー消費を抑え、太陽光発電などで自家発電することで、実質的にエネルギー収支をゼロに近づけるのが特徴です。

日本では、住宅の省エネルギー性能を確保するための基準として「省エネ基準」が定められています。

省エネ基準は、2025年4月には建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律「以下、建築物省エネ法」の改正が行われ、ほぼ全ての建築物で省エネ基準への適合が義務化されます。法改正後は、住宅の断熱性能や設備の効率性に関する最低限の要件となります。

ZEHは、省エネ基準レベルの住宅と比べて光熱費を大幅に削減でき、環境負荷も低減できる次世代型の住宅と言えます。

― ZEHが注目される背景

ZEHが注目されるようになった主な理由は、住宅の建設から廃棄までのライフサイクルにおける温室効果ガスの排出量削減が、国を挙げての重要なプロジェクトとして位置づけられているためです。

日本は2015年に締結された「パリ協定」に基づき、地球温暖化防止のため2030年度に温室効果ガスを2013年度比で46%削減する目標を掲げています。さらに、2050年までには温室効果ガスの排出量をゼロにする「カーボンニュートラル社会」の実現という高い目標も掲げています。

環境省が2020年度に発表したデータによると、家庭部門から排出される二酸化炭素は全排出量の15.9%を占めています。これは産業部門や運輸部門と比較しても大きな割合となっているため、住宅のエネルギー効率を高めることが温室効果ガス削減に大きく貢献できると考えられています。

そのため、エネルギーを効率的に活用できるZEHの普及が重要な課題となっているのです。

設計士の皆様には、このような国の環境政策を理解した上で、クライアントに対してZEHの意義や価値を適切に説明し、普及にその貢献することが期待されています。

2024年4月からは、住宅・建築物の販売・賃貸時に省エネ性能を表示することが努力義務化されており、省エネ性能の高い住宅が選択される市場環境の整備が進められています。

今後ますます需要が高まるZEHの設計ノウハウを習得することは、設計事務所としての競争力強化に影響するでしょう。

日本は2015年に締結された「パリ協定」に基づき、地球温暖化防止のため2030年度に温室効果ガスを2013年度比で46%削減する目標を掲げています。さらに、2050年までには温室効果ガスの排出量をゼロにする「カーボンニュートラル社会」の実現という高い目標も掲げています。

環境省が2020年度に発表したデータによると、家庭部門から排出される二酸化炭素は全排出量の15.9%を占めています。これは産業部門や運輸部門と比較しても大きな割合となっているため、住宅のエネルギー効率を高めることが温室効果ガス削減に大きく貢献できると考えられています。

そのため、エネルギーを効率的に活用できるZEHの普及が重要な課題となっているのです。

設計士の皆様には、このような国の環境政策を理解した上で、クライアントに対してZEHの意義や価値を適切に説明し、普及にその貢献することが期待されています。

2024年4月からは、住宅・建築物の販売・賃貸時に省エネ性能を表示することが努力義務化されており、省エネ性能の高い住宅が選択される市場環境の整備が進められています。

今後ますます需要が高まるZEHの設計ノウハウを習得することは、設計事務所としての競争力強化に影響するでしょう。

ZEH基準を満たす条件

ZEH基準を満たす条件

ZEH基準を満たす条件

ZEH基準を満たす条件

ZEHの実現には「外皮の熱性能基準」と「一次エネルギー消費量の削減率」について基準を満たす必要があります。

それぞれの基準について解説します。

それぞれの基準について解説します。

― 外皮の熱性能基準

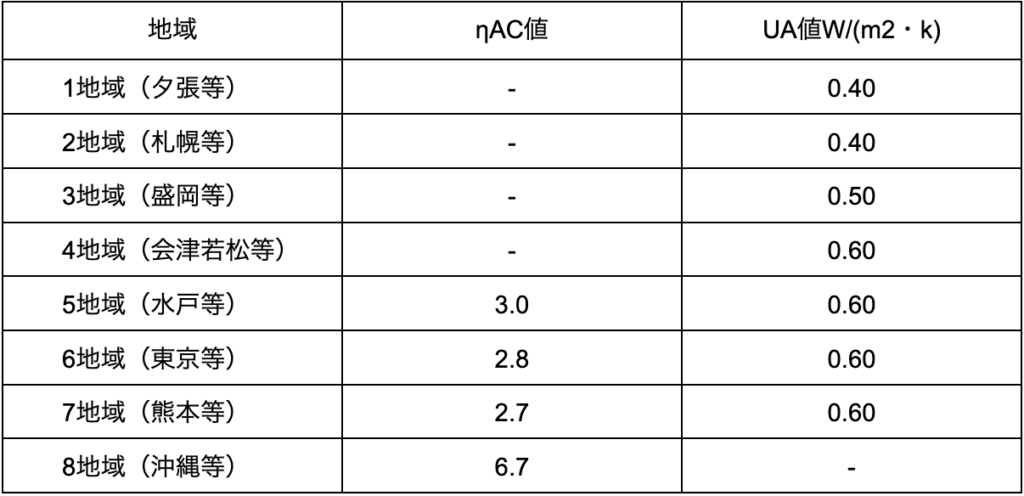

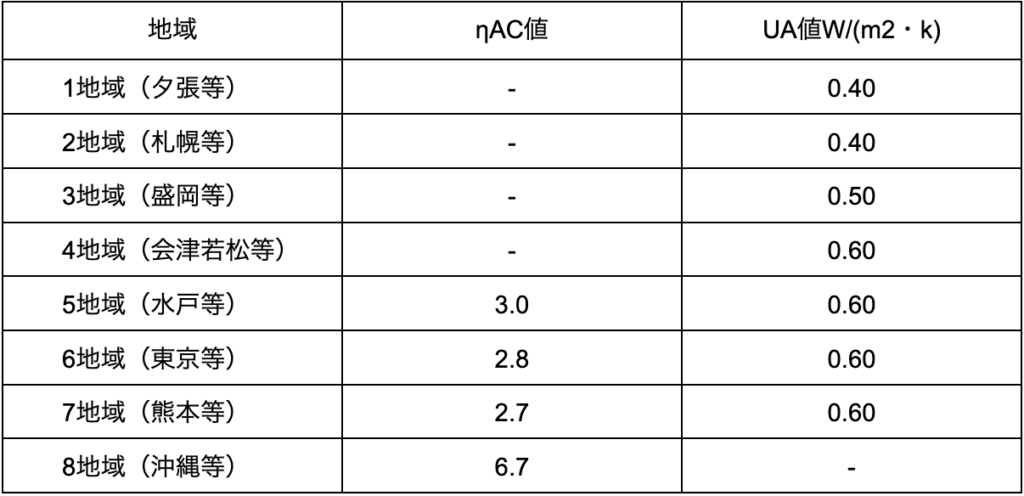

外皮の熱性能基準は、建物の外気側と室内側の境界にある外壁・屋根・床・サッシなどの断熱性能を評価する指標です。

主に外皮平均熱貫流率(UA値)と冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)の2つの数値で表されます。

UA値は住宅全体の熱が外気に対してどれくらい逃げやすいかを示す値で、数値が低いほど断熱性能が高くなります。

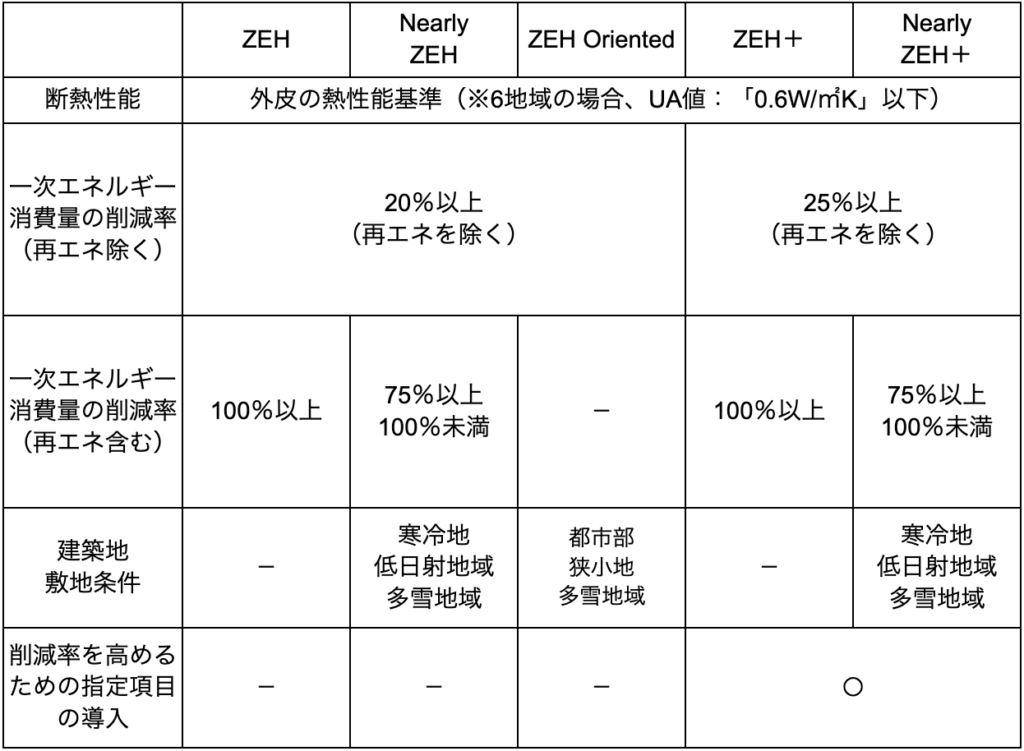

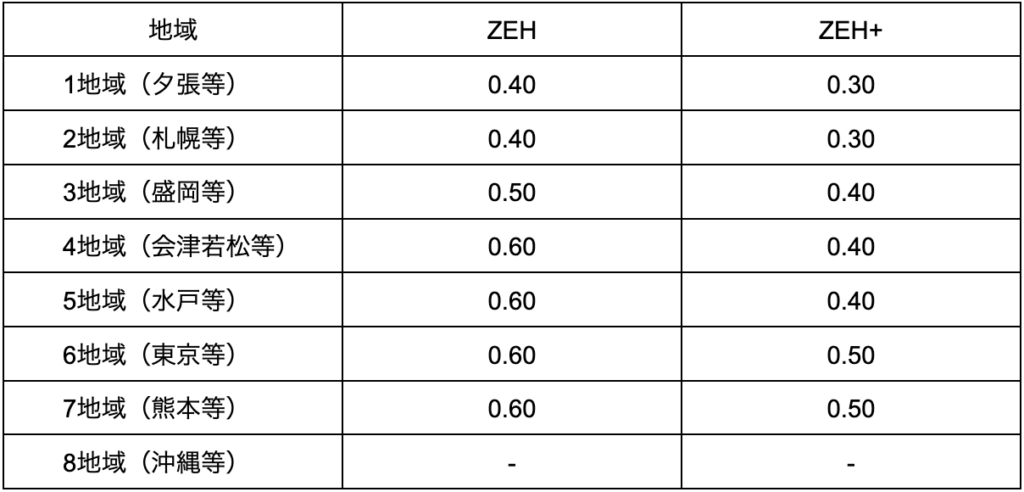

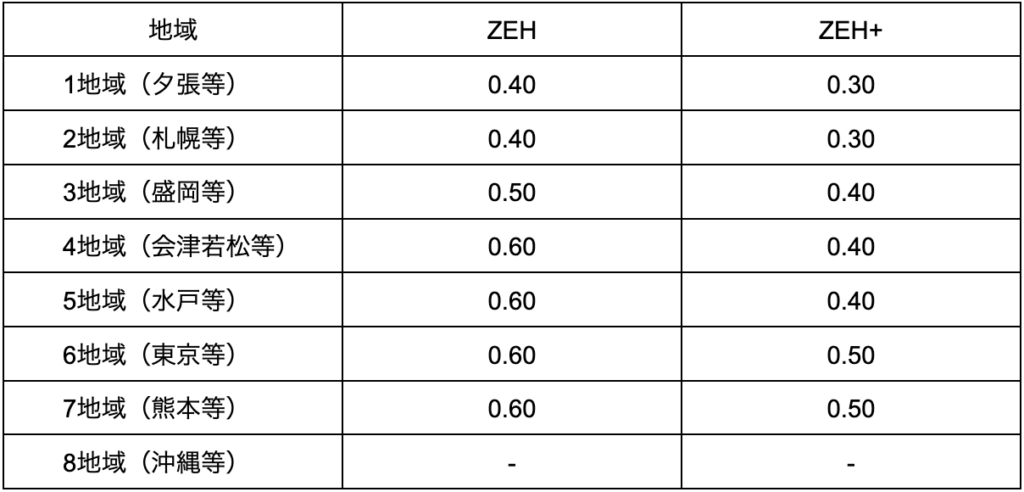

ZEH基準を満たすためのUA値は、国が定義する地域区分によって大きく数値が変わります。

主に外皮平均熱貫流率(UA値)と冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)の2つの数値で表されます。

UA値は住宅全体の熱が外気に対してどれくらい逃げやすいかを示す値で、数値が低いほど断熱性能が高くなります。

ZEH基準を満たすためのUA値は、国が定義する地域区分によって大きく数値が変わります。

【ZEHに求められる外皮の熱性能基準UA値:W/(m2・k)の比較】

一方、冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)は、住宅内に入る日射量がどれくらいかを表した値です。ηAC値も数値が低いほど高い性能を示します。

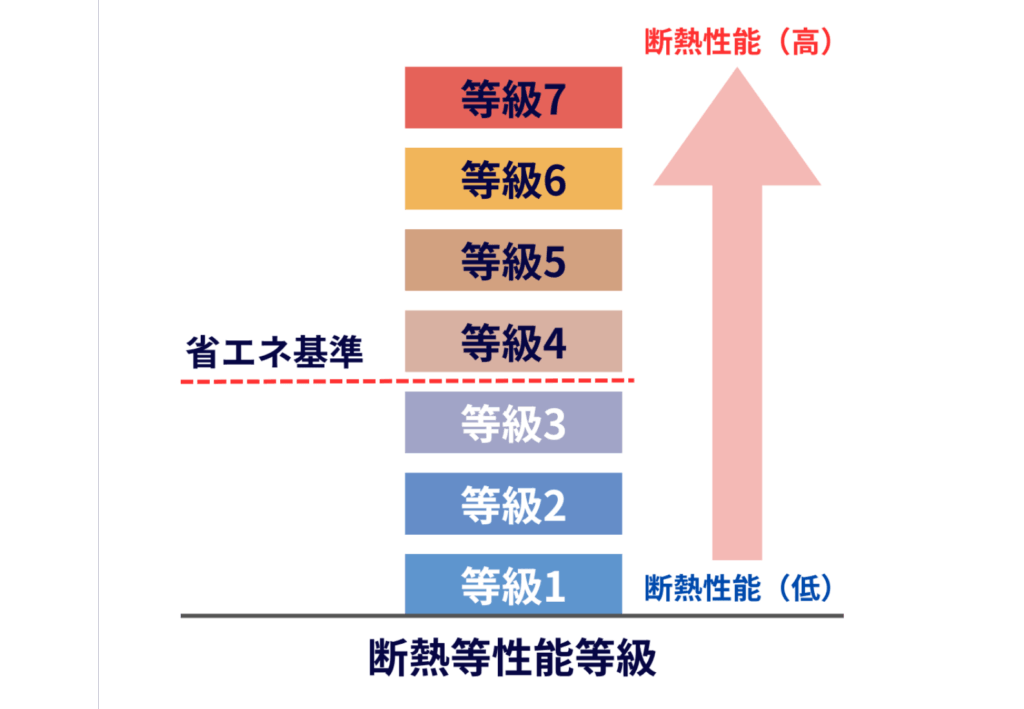

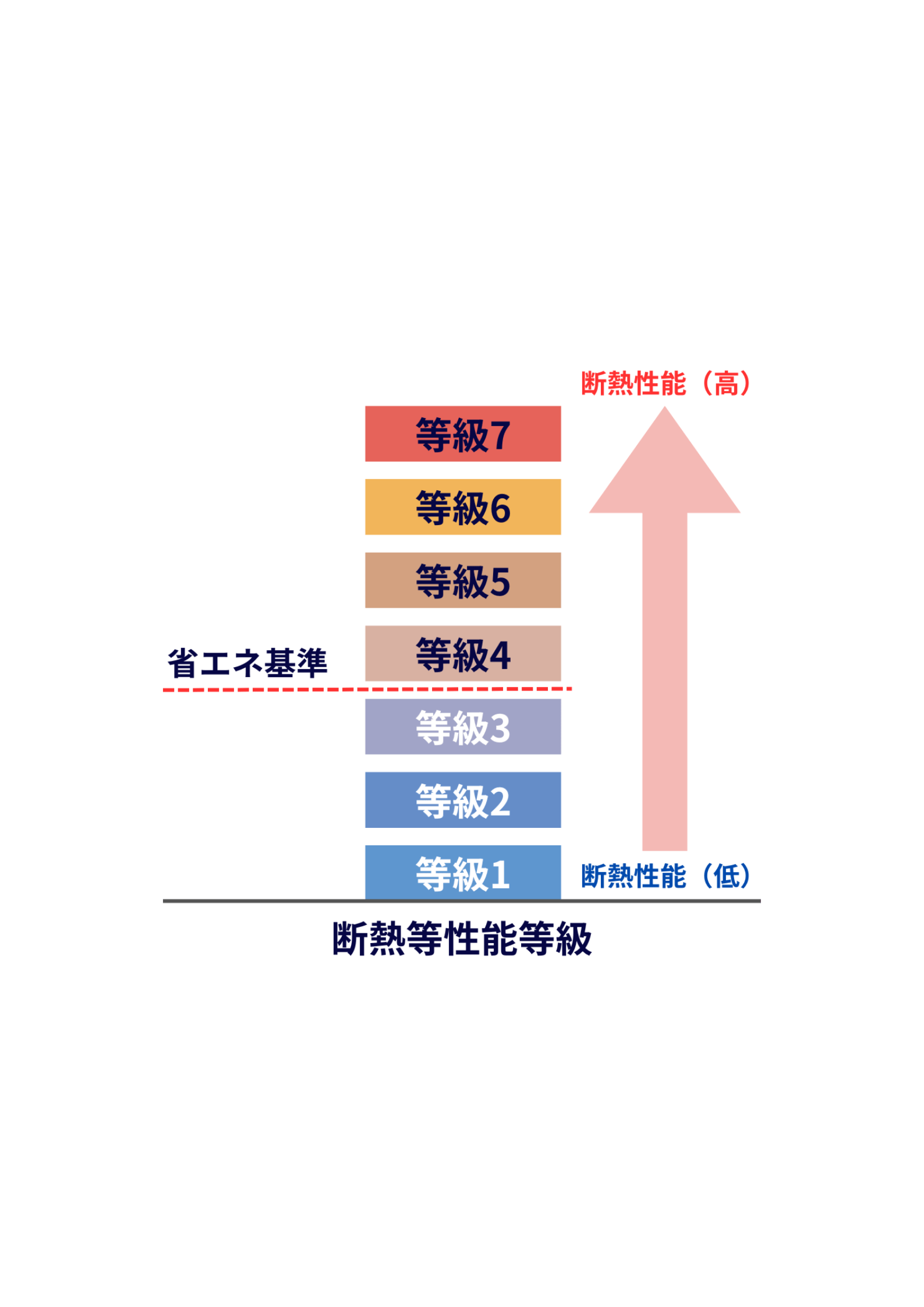

UA値とηAC値の数値によって、住宅の断熱等性能等級が決まります。断熱等性能等級とは、住宅の断熱性能を評価するための指標で、住宅の省エネ性能を示す重要な基準です。

この等級は7段階あり、数字が大きいほど断熱性が高いことを示します。ZEH基準では、断熱等性能等級5以上の達成が義務付けられます。

UA値とηAC値の数値によって、住宅の断熱等性能等級が決まります。断熱等性能等級とは、住宅の断熱性能を評価するための指標で、住宅の省エネ性能を示す重要な基準です。

この等級は7段階あり、数字が大きいほど断熱性が高いことを示します。ZEH基準では、断熱等性能等級5以上の達成が義務付けられます。

― 一次エネルギー消費量の削減率

一次エネルギー消費量の削減率とは、住宅が1年間で消費するエネルギー量がどれだけ効率的に利用できているかを示す指標です。

評価対象となる住宅設備は、冷暖房設備、換気設備(24時間換気機器のみ)、給湯設備、節湯水栓、照明設備など多岐にわたります。

一次エネルギー消費量の削減率を計算するには、「基準一次エネルギー消費量」と「設計一次エネルギー消費量」という2つの値を使用します。

基準一次エネルギー消費量は国の基準値であり、設計一次エネルギー消費量は建築する住宅の仕様で決まる値です。

一次エネルギー消費量の削減率[%]=(基準一次エネルギー消費量[GJ]-設計一次エネルギー消費量[GJ])/(基準一次エネルギー消費量[GJ])×100[%]

基準・設計の一次エネルギー消費量は、以下のWeb上に公開されているプログラムサイトより計算が可能です。

評価対象となる住宅設備は、冷暖房設備、換気設備(24時間換気機器のみ)、給湯設備、節湯水栓、照明設備など多岐にわたります。

一次エネルギー消費量の削減率を計算するには、「基準一次エネルギー消費量」と「設計一次エネルギー消費量」という2つの値を使用します。

基準一次エネルギー消費量は国の基準値であり、設計一次エネルギー消費量は建築する住宅の仕様で決まる値です。

一次エネルギー消費量の削減率[%]=(基準一次エネルギー消費量[GJ]-設計一次エネルギー消費量[GJ])/(基準一次エネルギー消費量[GJ])×100[%]

基準・設計の一次エネルギー消費量は、以下のWeb上に公開されているプログラムサイトより計算が可能です。

― 再生可能エネルギー設備の導入

ZEHの達成には、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーを創り出す設備の導入が必要です。

再生可能エネルギーで生み出したエネルギーは住宅内で自己消費することで、設計一次エネルギー消費量を低く抑え、削減率を高められます。

再生可能エネルギーで生み出したエネルギーは住宅内で自己消費することで、設計一次エネルギー消費量を低く抑え、削減率を高められます。

ZEHの種類

ZEHの種類

ZEHの種類

ZEHの種類

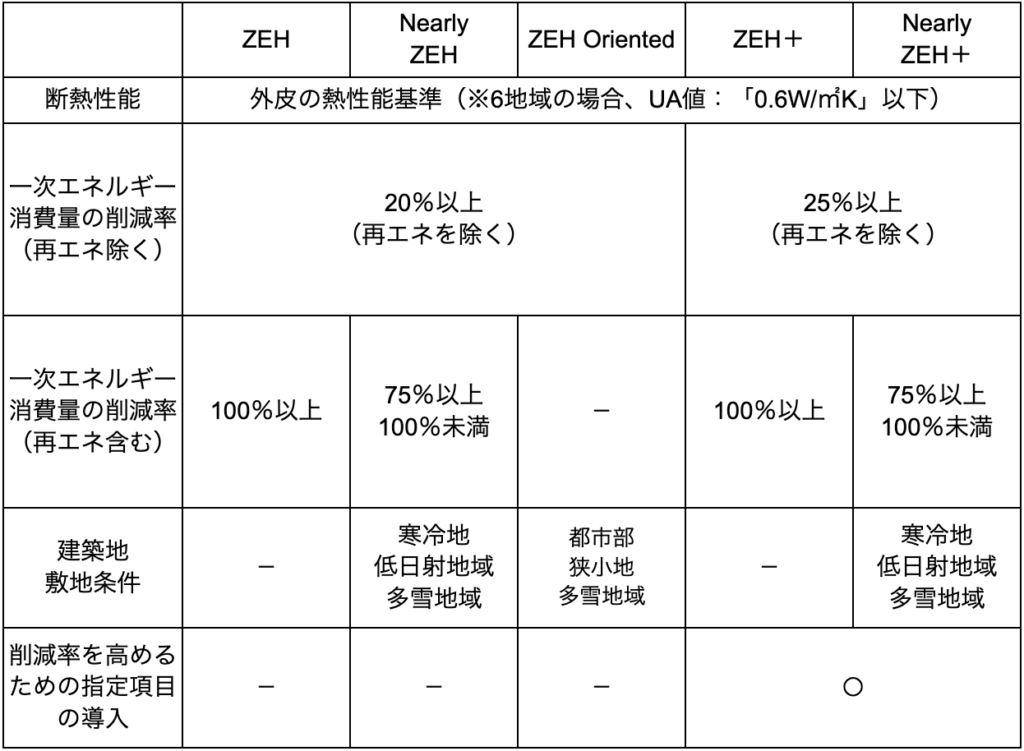

戸建住宅におけるZEHの種類は、以下の5つに分けられます。

- ZEH

- Nearly ZEH

- ZEH Oriented

- ZEH+

- Nearly ZEH+

5つの種類は、外皮の熱性能基準を満たしたうえで、一次エネルギー消費量の削減率、建築地や敷地条件、再エネ設備の有無、削減率を高めるための指定項目の導入によって分かれます。

【ZEHの種類と基準】

― ZEH(ゼッチ)

ZEHは、外皮の熱性能基準に適合し、住宅設備の高効率化によって一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量から20%以上削減することが達成の条件です。

さらに太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備を導入することで、年間の一次エネルギー消費量の削減率を100%以上にすることが求められます。

ZEHでは、消費するエネルギー量よりも多くのエネルギーを創り出す住宅を目指します。

さらに太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備を導入することで、年間の一次エネルギー消費量の削減率を100%以上にすることが求められます。

ZEHでは、消費するエネルギー量よりも多くのエネルギーを創り出す住宅を目指します。

― Nearly ZEH(ニアリーゼッチ)

― Nearly ZEH

(ニアリーゼッチ)

「Nearly ZEH」は「ZEH」と同様に外皮の熱性能基準を満たし、住宅設備による一次エネルギー消費量を基準値から20%以上削減する性能が必要です。

主な相違点は、再生可能エネルギー導入による一次エネルギー消費量の削減率が75%以上100%未満である点です。

この基準は、寒冷地域、低日射地域、多雪地域など、気候条件により再生可能エネルギーの創出効率が制限される立地条件に対応するために設定されています。

主な相違点は、再生可能エネルギー導入による一次エネルギー消費量の削減率が75%以上100%未満である点です。

この基準は、寒冷地域、低日射地域、多雪地域など、気候条件により再生可能エネルギーの創出効率が制限される立地条件に対応するために設定されています。

― ZEH Oriented(ゼッチオリエンテッド)

― ZEH Oriented

(ゼッチオリエンテッド)

「ZEH Oriented」の条件も、外皮の熱性能基準と住宅設備で一次エネルギー消費量の削減率を20%以上にする必要があります。

ただし、再生可能エネルギーによる一次エネルギー消費量の削減率の基準はありません。

「ZEH Oriented」は都市部狭小地や多雪地域で建築することを前提としたZEHの種類として設定されているためです。

狭小地の住宅は屋根面積が少なく、再エネ設備である太陽光発電パネルも数多くは設置できません。また、たくさんの日射が見込めない地域では、太陽光パネルによる発電量も限定的です。不利な建築条件でもZEHを意識した住宅を建築してもらうため「ZEH Oriented」の基準が設定されています。

ただし、再生可能エネルギーによる一次エネルギー消費量の削減率の基準はありません。

「ZEH Oriented」は都市部狭小地や多雪地域で建築することを前提としたZEHの種類として設定されているためです。

狭小地の住宅は屋根面積が少なく、再エネ設備である太陽光発電パネルも数多くは設置できません。また、たくさんの日射が見込めない地域では、太陽光パネルによる発電量も限定的です。不利な建築条件でもZEHを意識した住宅を建築してもらうため「ZEH Oriented」の基準が設定されています。

― ZEH+(ゼッチプラス)・Nearly ZEH+(ニアリーゼッチプラス)

― ZEH+(ゼッチプラス)・

Nearly ZEH+(ニアリーゼッ

チプラス)

ZEH+とNearly ZEH+は「+」の付いていない「ZEH」と「Nearly ZEH」と比較する、大きく2つの違いがあります。

1つ目は、再生可能エネルギーを含まず外皮の熱性能基準と住宅設備のみで計算される一次エネルギー消費量の削減率が25%以上になることです。

「ZEH」と「Nearly ZEH」では20%以上の削減率が条件なため、より高い省エネ性能が求められます。

2つ目は、以下の3項目のうち2項目以上を導入することです。

1つ目は、再生可能エネルギーを含まず外皮の熱性能基準と住宅設備のみで計算される一次エネルギー消費量の削減率が25%以上になることです。

「ZEH」と「Nearly ZEH」では20%以上の削減率が条件なため、より高い省エネ性能が求められます。

2つ目は、以下の3項目のうち2項目以上を導入することです。

- 外皮性能のさらなる強化

- 高度なエネルギーマネジメントシステム

- 電気自動車を活用した自家消費の拡大措置

外皮性能のさらなる強化について、地域区分別では、1〜2地域で「0.30W/㎡K」以下、3〜5地域で「0.40W/㎡K」以下、6〜7地域で「0.50W/㎡K」以下です。

【ZEHとZEH+に求められるUA値:W/(m2・k)の比較】

また、高度なエネルギーマネジメントシステムとは、端的に言うとHEMS(住宅エネルギーマネジメントシステム)の設置を意味します。

HEMSは、住宅全体の設備機器についてエネルギーを一元管理するシステムです。住宅内の冷暖房機器、照明機具、給湯機などの稼働状況やエネルギーの使用量を見える化し、自動制御が可能で省エネや節約に積極的に取り組めます。

電気自動車を活用した自家消費の拡大措置は、電気自動車用の充電設備か充放電設備を敷地内に設置することです。該当する設備ですが、V2H充電設備、EV充電用コンセント、ケーブル付き普通充電設備になります。ちなみに、電気自動車の購入までは求められておらず、あくまで設備の設置までが条件です。

ZEHやNearly ZEHよりも厳しい基準を定めることで、先進的な省エネ・創エネ技術を取り入れた次世代型ZEH住宅の普及を目指しています。

HEMSは、住宅全体の設備機器についてエネルギーを一元管理するシステムです。住宅内の冷暖房機器、照明機具、給湯機などの稼働状況やエネルギーの使用量を見える化し、自動制御が可能で省エネや節約に積極的に取り組めます。

電気自動車を活用した自家消費の拡大措置は、電気自動車用の充電設備か充放電設備を敷地内に設置することです。該当する設備ですが、V2H充電設備、EV充電用コンセント、ケーブル付き普通充電設備になります。ちなみに、電気自動車の購入までは求められておらず、あくまで設備の設置までが条件です。

ZEHやNearly ZEHよりも厳しい基準を定めることで、先進的な省エネ・創エネ技術を取り入れた次世代型ZEH住宅の普及を目指しています。

令和7年度からのZEH+定義変更について

経済産業省の総合資源エネルギー調査会は、令和7年(2025年)5月12日の第48回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会において、ZEH+(『ZEH+』及びNearly ZEH+)の定義見直し案を発表しました。

新たな定義による認証は令和9年度(2027年度)から開始される予定で、現行制度からの主な変更点は以下になります。

新たな定義による認証は令和9年度(2027年度)から開始される予定で、現行制度からの主な変更点は以下になります。

- 一次エネルギー消費量削減率を25%以上から30%以上に変更

- 外皮性能について、断熱等性能等級6以上を必須化

- 選択要件について、自家消費拡大措置に資するものとしたうえで対象設備・機器を拡大

定義の見直しにより、従来よりも高性能な建材・設備が必要となる可能性があります。関連する補助金制度の要件も変更される可能性があるため、建築主への資金計画提案時には最新の補助金情報の確認が不可欠です。

ZEH住宅の4つのメリット

ZEH住宅の4つのメリット

ZEH住宅の4つのメリット

ZEH住宅の

4つのメリット

4つのメリット

ZEHの建築は国の主導で促進されていますが、実は設計者にとってもZEHを提案することには4つの大きなメリットがあります。

- エネルギーコスト削減ができる

- 補助金を活用して投資費用を軽減できる

- 技術力がある企業として認知度が上がる

- 資産価値の高さを説明できる

ZEH住宅のメリットを理解することで、建築主に対して今までとは違った角度から設計提案することが可能です。

― エネルギーコスト削減ができる

ZEH住宅は高い断熱性能と高効率設備により光熱費を大幅に削減できることが最大のメリットです。

また、冷暖房効率が向上するため、エネルギー消費量が抑えられ、毎月の光熱費負担が軽減されます。さらに、太陽光発電システムを導入することで自家発電した電力を家庭内で活用でき、電力会社からの購入電力量を減らせます。

場合によっては余剰電力を売電することも可能で、長期的に見れば初期投資コストの回収が期待できます。実際のエネルギーコスト削減額は家族構成や生活スタイルによって異なりますが、ZEH住宅は光熱費の削減と環境への配慮を両立できる住宅として注目されています。

また、冷暖房効率が向上するため、エネルギー消費量が抑えられ、毎月の光熱費負担が軽減されます。さらに、太陽光発電システムを導入することで自家発電した電力を家庭内で活用でき、電力会社からの購入電力量を減らせます。

場合によっては余剰電力を売電することも可能で、長期的に見れば初期投資コストの回収が期待できます。実際のエネルギーコスト削減額は家族構成や生活スタイルによって異なりますが、ZEH住宅は光熱費の削減と環境への配慮を両立できる住宅として注目されています。

― 補助金を活用して投資費用を軽減できる

― 補助金を活用して投資費用を

軽減できる

ZEHの達成は、カーボンニュートラルの実現において重要なプロジェクトと位置づけられているため、国や各市町村において補助金制度が充実しています。

ZEH基準を満たす住宅建築や高効率設備導入に対する補助金、税制優遇措置などを適切に活用することで、高性能住宅の建築コストを抑えることが可能です。そのため、建築時の初期投資の費用負担を軽減する提案がしやすくなります。

なお、補助金申請の要件や申請時期は制度ごとに異なるため、事前に最新情報を確認し、建築計画に反映させることが重要です。

ZEH基準を満たす住宅建築や高効率設備導入に対する補助金、税制優遇措置などを適切に活用することで、高性能住宅の建築コストを抑えることが可能です。そのため、建築時の初期投資の費用負担を軽減する提案がしやすくなります。

なお、補助金申請の要件や申請時期は制度ごとに異なるため、事前に最新情報を確認し、建築計画に反映させることが重要です。

― 技術力がある企業として認知度が上がる

― 技術力がある企業として認知度

が上がる

ZEH住宅の建築実績を持つことは、企業の技術力と先進性を示す重要な指標となり、市場での認知度向上に直結します。

外皮の熱性能基準を満たすためには、従来の断熱材より高性能な素材や最新の高断熱サッシなど、先進的な建材・設備の採用と適切な施工技術が必要です。

これらの要素を総合的に扱えるハウスメーカーや工務店は、環境性能と居住性能の両面で高い提案力を持つ企業として評価されます。

また、ZEH住宅の設計・施工には最新の省エネ基準や計算手法に精通していることが求められるため、知識やノウハウを有する企業は自然と差別化が図れます。

環境への配慮と快適な住環境を求める建築主からは、技術的信頼性の高い頼れるパートナーとして選ばれる可能性が高まります。

外皮の熱性能基準を満たすためには、従来の断熱材より高性能な素材や最新の高断熱サッシなど、先進的な建材・設備の採用と適切な施工技術が必要です。

これらの要素を総合的に扱えるハウスメーカーや工務店は、環境性能と居住性能の両面で高い提案力を持つ企業として評価されます。

また、ZEH住宅の設計・施工には最新の省エネ基準や計算手法に精通していることが求められるため、知識やノウハウを有する企業は自然と差別化が図れます。

環境への配慮と快適な住環境を求める建築主からは、技術的信頼性の高い頼れるパートナーとして選ばれる可能性が高まります。

― 資産価値の高さを説明できる

中古住宅市場では依然として省エネ基準に達していない住宅が数多く存在しています。

また、ZEH住宅の本格的な普及は2020年頃からと比較的最近のことであり、日本の新築住宅着工件数も年々減少傾向にあることから、高性能なZEHの希少性は今後さらに高まると予想されます。

2030年にはZEH基準への適合が義務化されることを踏まえると、先行してZEH基準を満たす住宅は、将来的な住宅市場においてより長期的に相対的に高い資産価値を維持できる可能性が高いと建築主に説明できます。

また、ZEH住宅の本格的な普及は2020年頃からと比較的最近のことであり、日本の新築住宅着工件数も年々減少傾向にあることから、高性能なZEHの希少性は今後さらに高まると予想されます。

2030年にはZEH基準への適合が義務化されることを踏まえると、先行してZEH基準を満たす住宅は、将来的な住宅市場においてより長期的に相対的に高い資産価値を維持できる可能性が高いと建築主に説明できます。

ZEH住宅のデメリット

ZEH住宅のデメリット

ZEH住宅のデメリット

ZEH住宅のデメリット

ZEH住宅の導入にはメリットだけでなく、建築主に対して適切に説明すべき重要なデメリット要素も存在します。

主なデメリットは以下のとおりです。

主なデメリットは以下のとおりです。

- コストバランスの提示が困難

- 省エネ性能の優先によるデザインの制約

- 再生可能エネルギー設備の維持・更新費用の考慮

建築主との信頼関係構築のためにも、メリットと併せてデメリットについても十分に説明することが重要です。

― コストバランスの提示が困難

ZEHで最も説明が難しい点が、長期的なコストバランスの具体的な提示です。

高性能な断熱材や高効率な機器の導入による建材費用の増加は確実に発生します。一方で、補助金は年度によって予算が異なります。また、将来的な光熱費削減額も、エネルギー価格の変動や入居者の生活スタイルに大きく左右されるため、確実な数値提示は困難です。

そのため、コストバランスを提示する場合でも、あくまで参考値として建築主に説明し、十分な理解を得ることが重要となります。

高性能な断熱材や高効率な機器の導入による建材費用の増加は確実に発生します。一方で、補助金は年度によって予算が異なります。また、将来的な光熱費削減額も、エネルギー価格の変動や入居者の生活スタイルに大きく左右されるため、確実な数値提示は困難です。

そのため、コストバランスを提示する場合でも、あくまで参考値として建築主に説明し、十分な理解を得ることが重要となります。

― 省エネ性能の優先によるデザインの制約

― 省エネ性能の優先による

デザインの制約

ZEHでは省エネ性能の確保が最優先事項となるため、建築デザイン面において一定の制約が生じる可能性があります。

特に外皮の熱性能基準を満たすために、開口部のサイズや配置に制限が発生することがあります。

例えば、計画段階で1.5間の大開口サッシを設計していても、熱損失計算の結果、強化外皮基準を満たすために1.0間に縮小せざるを得ないケースが少なくありません。

また、断熱性能を確保するために壁厚が増したり、断熱の連続性を優先するために部分的に「ふかし壁」が必要になることもあります。太陽光パネルの設置を前提とした屋根形状や向きの検討も必要です。

建築主の審美的な要望と省エネ性能の両立が難しい場合は、熱損失計算に基づく定量的な数値を示しながら、デザイン面での妥協点を丁寧に提案することが求められます。

特に外皮の熱性能基準を満たすために、開口部のサイズや配置に制限が発生することがあります。

例えば、計画段階で1.5間の大開口サッシを設計していても、熱損失計算の結果、強化外皮基準を満たすために1.0間に縮小せざるを得ないケースが少なくありません。

また、断熱性能を確保するために壁厚が増したり、断熱の連続性を優先するために部分的に「ふかし壁」が必要になることもあります。太陽光パネルの設置を前提とした屋根形状や向きの検討も必要です。

建築主の審美的な要望と省エネ性能の両立が難しい場合は、熱損失計算に基づく定量的な数値を示しながら、デザイン面での妥協点を丁寧に提案することが求められます。

― 再生可能エネルギー設備の維持・更新費用の考慮

― 再生可能エネルギー設備の

維持・更新費用の考慮

ZEHでは、再生可能エネルギー設備の耐用年数と定期点検・更新費用について長期的な視点での計画が必要です。

特に太陽光発電システムは、パネル自体の耐用年数が20〜30年程度とされていますが、パワーコンディショナーなどの周辺機器は10〜15年程度で交換が必要となる場合が多くなります。住宅の長期使用を前提とした場合、再生可能エネルギー設備の定期的なメンテナンスや部品交換、将来的な設備更新のための資金計画も含めた提案が重要です。

ZEH住宅の導入を検討する際には、イニシャルコストだけでなく、これらのランニングコストと設備の更新サイクルについても十分な理解を促すことが、建築主との信頼関係構築につながります。

特に太陽光発電システムは、パネル自体の耐用年数が20〜30年程度とされていますが、パワーコンディショナーなどの周辺機器は10〜15年程度で交換が必要となる場合が多くなります。住宅の長期使用を前提とした場合、再生可能エネルギー設備の定期的なメンテナンスや部品交換、将来的な設備更新のための資金計画も含めた提案が重要です。

ZEH住宅の導入を検討する際には、イニシャルコストだけでなく、これらのランニングコストと設備の更新サイクルについても十分な理解を促すことが、建築主との信頼関係構築につながります。

ZEH住宅の建築に必要な4つのポイント

ZEH住宅の建築に必要な4つのポイント

ZEH住宅の建築に必要な4つのポイント

ZEH住宅の建築に必要な

4つのポイント

4つのポイント

ZEH住宅の建築をスムーズに進めるためには、事前計画、設計、施工の各タイミングで確認しておくべき重要なポイントがあります。

ZEHに関する情報の収集や段取りの調整を事前に確認しておくことで、手戻りも少なく建築主からの信頼もより一層高まることでしょう。

ZEHに関する情報の収集や段取りの調整を事前に確認しておくことで、手戻りも少なく建築主からの信頼もより一層高まることでしょう。

― 補助金や優遇制度の最新情報を把握

― 補助金や優遇制度の最新情報を

把握

ZEH住宅向けの行政支援制度(補助金・住宅ローン等)は年度ごとに変更されるため、常に最新情報を確認することが欠かせません。

申請要件の誤認は建築主の資金計画に影響を与え、計画変更を余儀なくされる可能性があります。国の政策動向や支援制度について、定期的な情報収集を欠かさず行いましょう。

最新の補助金情報を効率的に収集するには、環境省の「住宅脱炭素NAVI」が便利です。都道府県・市区町村ごとに利用可能な新築省エネ住宅支援や、省エネ・再エネ機器等の支援策を簡単に検索できます。

申請要件の誤認は建築主の資金計画に影響を与え、計画変更を余儀なくされる可能性があります。国の政策動向や支援制度について、定期的な情報収集を欠かさず行いましょう。

最新の補助金情報を効率的に収集するには、環境省の「住宅脱炭素NAVI」が便利です。都道府県・市区町村ごとに利用可能な新築省エネ住宅支援や、省エネ・再エネ機器等の支援策を簡単に検索できます。

― 設計段階で省エネ性能値の確認を実施する

― 設計段階で省エネ性能値の確認

を実施する

ZEH基準達成には、計画の早い段階での省エネ性能値評価が必須です。設計した住宅が基準を満たさない場合、デザインや仕様変更が必要となり、コストや工期に影響します。建築プロジェクトが具体化した段階で省エネ計算を実施してください。

― 設計図面との整合性を確認する検査体制を整える

― 設計図面との整合性を確認する

検査体制を整える

設計意図通りに現場施工が行われているかを確認するための検査体制構築は、ZEH性能を確実に実現するために不可欠です。

高性能断熱材や先進設備の施工は職人にとって不慣れな場合もあり、施工品質を担保するため現場での監理の強化が重要です。

高性能断熱材や先進設備の施工は職人にとって不慣れな場合もあり、施工品質を担保するため現場での監理の強化が重要です。

― 社内での体制づくりが難しければ外注を検討する

― 社内での体制づくりが

難しければ外注を検討する

省エネ計算業務は専門性が高く、構造計算と同様に建築プロセスにおいて必須となっています。特に、省エネ基準適合は法的要件であり、確実な対応が求められます。

ZEH基準を満たすための設計や省エネ計算でお悩みの場合は、上岡祐介建築設計事務所にお任せください。豊富な経験と専門知識を活かし、ZEH申請をサポートいたします。

ZEH基準を満たすための設計や省エネ計算でお悩みの場合は、上岡祐介建築設計事務所にお任せください。豊富な経験と専門知識を活かし、ZEH申請をサポートいたします。