2000年4月1日に導入された住宅性能評価制度により、日本の住宅市場に統一された性能評価基準が確立されました。これにより消費者は住宅購入時に第三者機関による客観的な性能評価をもとに比較検討できるようになり、安心して住まい選びができるようになりました。

ハウスメーカーやディベロッパーなどの住宅供給者も、自社の住宅の性能を客観的な基準で示せるようになり、品質への取り組みを明確にアピールできるようになっています。健全な性能競争が促進され、消費者との信頼関係構築にも役立つという好循環が生まれています。

しかし、住宅性能評価制度は任意の制度であるため、活用率が高いとは言えないのが現状です。そのため、制度は知っていても実際に申請手続きを経験したことがない設計事務所も一定数存在するようです。

本記事では、住宅性能評価制度の基本的な仕組みから具体的な評価項目、取得のメリット、申請時の注意点まで、取得に必要な情報を解説します。

ハウスメーカーやディベロッパーなどの住宅供給者も、自社の住宅の性能を客観的な基準で示せるようになり、品質への取り組みを明確にアピールできるようになっています。健全な性能競争が促進され、消費者との信頼関係構築にも役立つという好循環が生まれています。

しかし、住宅性能評価制度は任意の制度であるため、活用率が高いとは言えないのが現状です。そのため、制度は知っていても実際に申請手続きを経験したことがない設計事務所も一定数存在するようです。

本記事では、住宅性能評価制度の基本的な仕組みから具体的な評価項目、取得のメリット、申請時の注意点まで、取得に必要な情報を解説します。

住宅性能評価とは何か

住宅性能評価とは何か

住宅性能評価とは何か

住宅性能評価とは何か

住宅性能評価とは、住宅の性能を専門家が客観的に評価し、その結果を等級や数値で分かりやすく表示する制度です。

2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて創設されました。国土交通大臣に登録された第三者機関「登録住宅性能評価機関」が公正中立な立場で評価します。

この制度が設けられた目的は、主に2つあります。

1つ目は、「住宅購入者等の利益保護」です。建築に関する専門知識がない住宅の購入者は、住宅供給者の説明だけで性能を判断することが困難です。しかし、住宅性能評価により、共通の基準で住宅の性能を比較検討できるため、安心して良質な住宅を選べます。

2つ目は「良質な住宅の供給促進」です。住宅供給者が建設する住宅の性能を客観的に示すことで、性能について誇張や虚偽の説明ができなくなります。そして、必然的に供給される住宅の質が向上し、良質な住宅の供給が促進されます。

住宅性能評価の結果は、住宅の性能が明確に示された証明書である「住宅性能評価書」という形で交付されます。住宅性能評価書を請負契約書や売買契約書に添付することで、評価書に記載された性能を実現することとなるため、評価された性能が確実に実現される仕組みです。

このように、住宅性能評価は住宅の性能に関する共通ルールを設けることで、消費者による住宅性能の相互比較を可能にし、登録住宅性能評価機関による客観的な評価により信頼性を確保します。

2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて創設されました。国土交通大臣に登録された第三者機関「登録住宅性能評価機関」が公正中立な立場で評価します。

この制度が設けられた目的は、主に2つあります。

1つ目は、「住宅購入者等の利益保護」です。建築に関する専門知識がない住宅の購入者は、住宅供給者の説明だけで性能を判断することが困難です。しかし、住宅性能評価により、共通の基準で住宅の性能を比較検討できるため、安心して良質な住宅を選べます。

2つ目は「良質な住宅の供給促進」です。住宅供給者が建設する住宅の性能を客観的に示すことで、性能について誇張や虚偽の説明ができなくなります。そして、必然的に供給される住宅の質が向上し、良質な住宅の供給が促進されます。

住宅性能評価の結果は、住宅の性能が明確に示された証明書である「住宅性能評価書」という形で交付されます。住宅性能評価書を請負契約書や売買契約書に添付することで、評価書に記載された性能を実現することとなるため、評価された性能が確実に実現される仕組みです。

このように、住宅性能評価は住宅の性能に関する共通ルールを設けることで、消費者による住宅性能の相互比較を可能にし、登録住宅性能評価機関による客観的な評価により信頼性を確保します。

― 「設計性能評価」と「建設性能評価」の2段階で評価

― 「設計性能評価」と

「建設性能評価」の2段階評価

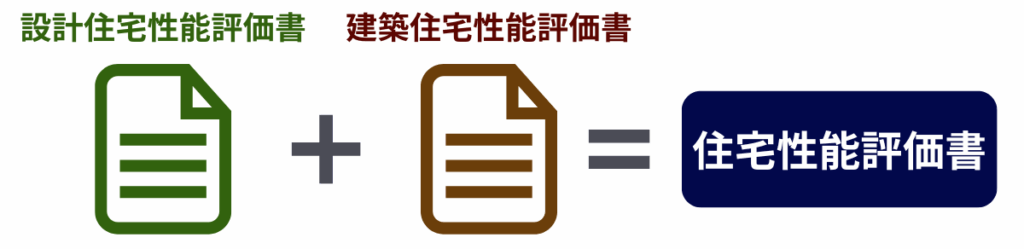

住宅性能評価では、設計段階と建設段階の2つの段階で評価が行われ、それぞれの段階で「評価書」が交付されます。

2つの評価を行う理由は、設計段階で評価された性能が実際に完成した建物にきちんと反映されているかを判断するためです。このような仕組みにより、最終的に引き渡される住宅が確実に評価された性能を有していることを保証します。

設計住宅性能評価(設計性能評価)

設計住宅性能評価は、住宅の設計図書に基づいて計画・設計を評価するものになります。

主に建物の着工前に申請し、登録住宅性能評価機関の評価を受けます。この評価をクリアすると、「設計住宅性能評価書」が交付されます。建築主や設計者にとっては、この段階で目指す性能レベルを具体的に定めることで、計画通りの性能が確保できるかの見通しを立てます。

主に建物の着工前に申請し、登録住宅性能評価機関の評価を受けます。この評価をクリアすると、「設計住宅性能評価書」が交付されます。建築主や設計者にとっては、この段階で目指す性能レベルを具体的に定めることで、計画通りの性能が確保できるかの見通しを立てます。

建設住宅性能評価(建設性能評価)住宅(共同住宅)

建設住宅性能評価(建設性能評価)

住宅(共同住宅)

実先に、設計住宅性能評価で評価された設計図書通りに施工が行われているかを確認するための評価です。通常、施工段階で3回、完成段階で1回の計4回の検査(階数3以下の住宅の場合)によって評価されます。

すべての検査に合格すると、「建設住宅性能評価書」が交付されます。建設住宅性能評価を受けるためには、前提となる設計住宅性能評価の取得が原則です。

すべての検査に合格すると、「建設住宅性能評価書」が交付されます。建設住宅性能評価を受けるためには、前提となる設計住宅性能評価の取得が原則です。

― 住宅性能評価書とマーク表示で性能が証明される

― 住宅性能評価書とマーク表示で

性能が証明される

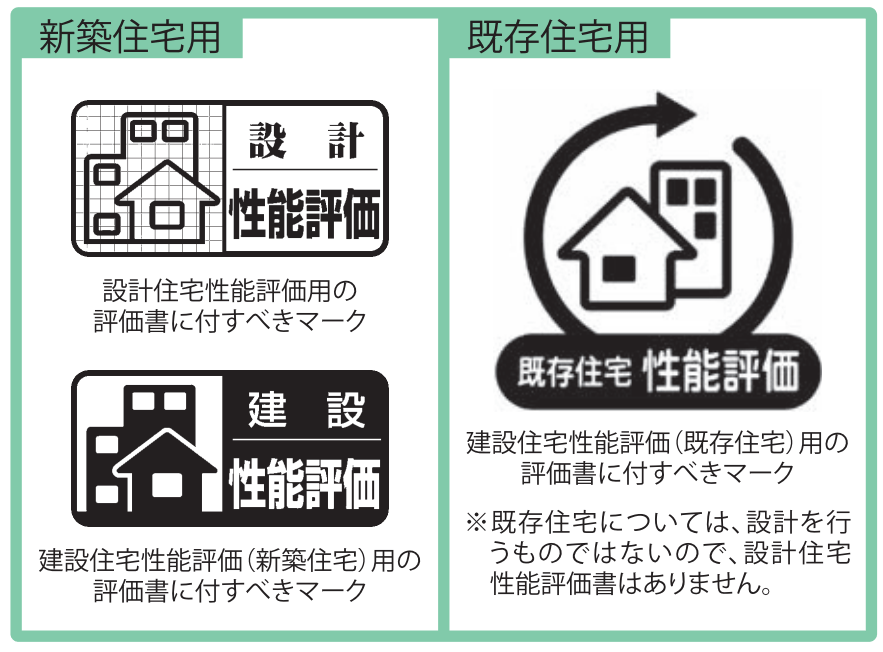

住宅性能評価では、「住宅性能評価書」の他に住宅の性能を証明する方法として「住宅性能評価マーク」の表示が認められています。

「住宅性能評価マーク」は、住宅の広告チラシ、パンフレット、販売時の契約書などにルールに基づいて掲載することが可能です。住宅の購入希望者や入居希望者に対して、国が定めた基準に基づいて一定の性能を有していることを、視覚的に分かりやすく伝えられるとともに、顧客に安心感を与える大きなポイントとなります。

住宅性能評価の「分野」と「性能表示事項」

住宅性能評価の「分野」と「性能表示事項」

住宅性能評価の「分野」と「性能表示事項」

住宅性能評価の「分野」

と「性能表示事項」

と「性能表示事項」

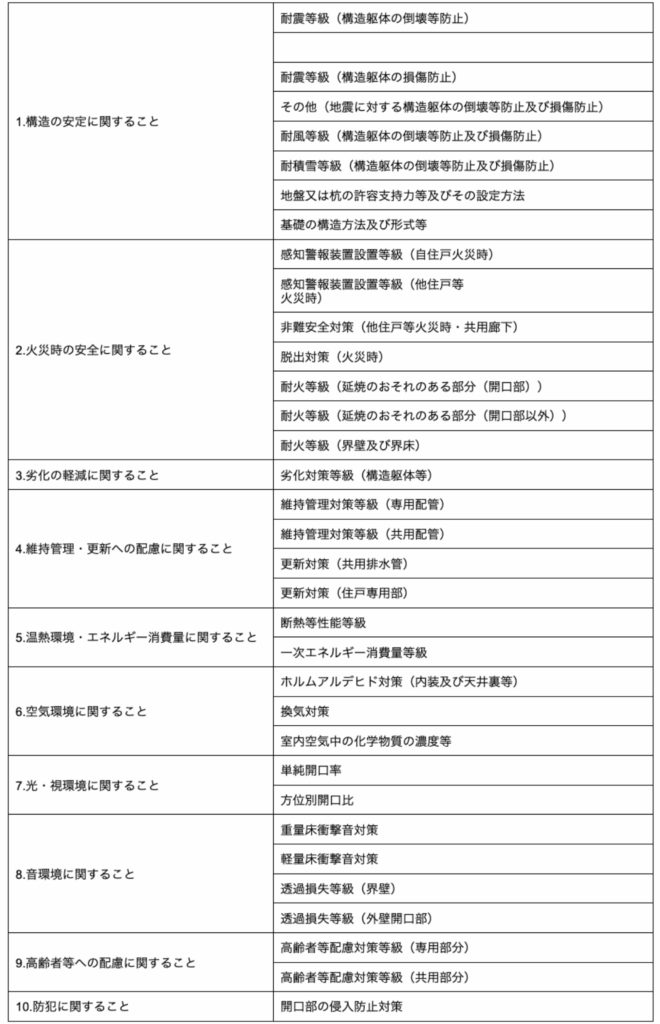

住宅性能評価では、評価対象となる性能をいくつかの「分野」に分け、さらにそれぞれの分野を細かな「性能表示事項」に分類し、その達成度合いを「等級」や数値で示します。

住宅性能評価の対象となる建築物は、新築住宅と既存住宅、そして戸建住宅と共同住宅に大きく分類され、評価項目や等級の基準は、対象の建築物によって異なります。

全ての項目で最高等級を目指す必要はなく、予算や設計上の制約などを考慮しながら、バランスの取れた性能計画を立てることが重要です。

そのため、住宅性能評価では、施主の要望やプロジェクトの目的にとって重要度の高い評価項目を把握し、設計に反映させていくことが求められます。

住宅性能評価の対象となる建築物は、新築住宅と既存住宅、そして戸建住宅と共同住宅に大きく分類され、評価項目や等級の基準は、対象の建築物によって異なります。

全ての項目で最高等級を目指す必要はなく、予算や設計上の制約などを考慮しながら、バランスの取れた性能計画を立てることが重要です。

そのため、住宅性能評価では、施主の要望やプロジェクトの目的にとって重要度の高い評価項目を把握し、設計に反映させていくことが求められます。

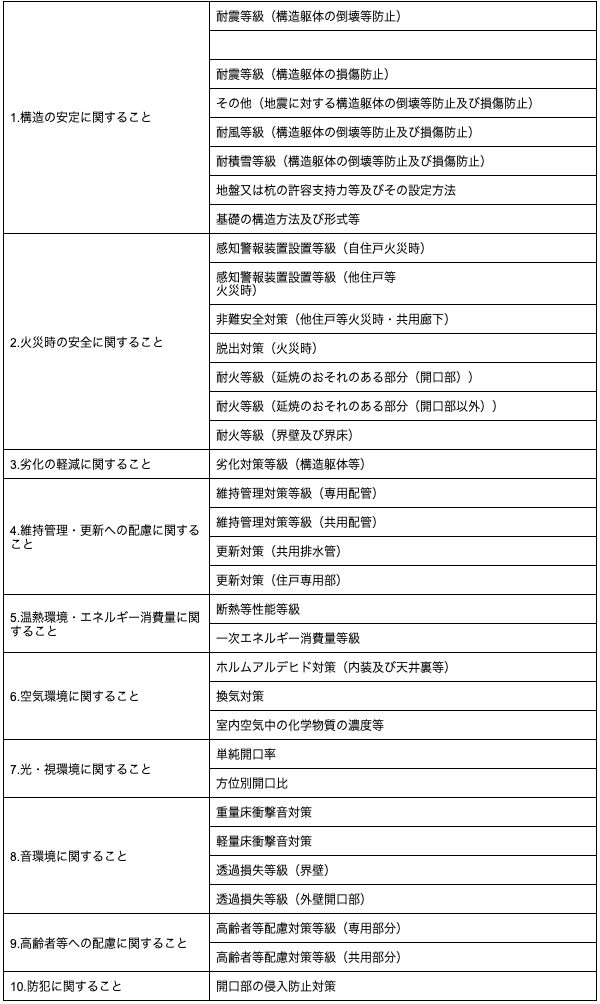

― 新築住宅は「10分野・33項目」で評価

― 新築住宅は「10分野・33項目」

で評価

新築住宅の住宅性能評価では、住宅の性能を以下の10分野に分類し、さらにそれらを33の性能表示事項で詳細に評価します。

上記のうち、赤字で示した4分野10項目は住宅性能評価における必須項目です。

住宅性能評価を申請する際は、必須項目について必ず評価を受けなければならず、除外して住宅性能評価書を取得することはできません。

その他の分野・性能表示事項については、建築主の要望や住宅の特性に応じて、評価を受ける項目や目指す等級を設定します。

住宅性能評価を申請する際は、必須項目について必ず評価を受けなければならず、除外して住宅性能評価書を取得することはできません。

その他の分野・性能表示事項については、建築主の要望や住宅の特性に応じて、評価を受ける項目や目指す等級を設定します。

― 既存住宅は「9分野・28項目+2項目」で評価

― 既存住宅は「9分野・28項目+

2項目」で評価

既存住宅(中古住宅)の住宅性能評価も、新築住宅と基本的な考え方は同様ですが、評価の対象が9分野・28項目と一部異なります。

新築住宅との主な違いは、「3.劣化の軽減に関すること」が評価項目に含まれないことです。 既存住宅では、「将来の劣化をいかに防ぐか」という予防的な対策よりも、「現在どの程度劣化しているか」を把握することの方が重要視されています。

そのため、既存住宅では将来の劣化軽減対策ではなく、現状の劣化状況を詳しく診断する「現況検査」が行われます。

また、既存住宅の評価では、以下の2項目を任意で追加できます。

新築住宅との主な違いは、「3.劣化の軽減に関すること」が評価項目に含まれないことです。 既存住宅では、「将来の劣化をいかに防ぐか」という予防的な対策よりも、「現在どの程度劣化しているか」を把握することの方が重要視されています。

そのため、既存住宅では将来の劣化軽減対策ではなく、現状の劣化状況を詳しく診断する「現況検査」が行われます。

また、既存住宅の評価では、以下の2項目を任意で追加できます。

- 耐震性に関すること(新耐震基準への適合性): 既存住宅が、1981年6月以降に施行された新耐震基準を満たしているか、あるいはそれと同等以上の耐震性能を有しているかを評価します。

- 石綿含有建材の使用状況(アスベスト調査): 建材にアスベストが使用されている可能性がある場合、その有無や使用箇所、飛散の可能性などを調査・評価します。

既存住宅の性能評価は、現状の建物の状態を正確に把握し、リフォームやリノベーションを行う際や売買時の安心材料としたりする上で有効です。

― 共同住宅は住戸+住棟で評価

共同住宅の住宅性能評価は、新築住宅・既存住宅と基本的な考え方や評価項目は同様です。

しかし、共同住宅の特徴として、住戸(専用)部分と住棟(共用)部分も含めた建物全体がセットで評価される必要があります。共同住宅では住戸部分の性能が高くても、建物全体の構造の安定性や共用部分の環境性能が不十分では、実際の住み心地や安全性、快適性は十分に確保されないためです。

例えば、共用部分に段差が多くて高齢者が移動しにくかったり、音環境が悪く上階や隣室の音が響いたりすれば、住み心地や安全性が高いとは言えません。

そのため、共用廊下の避難安全性、共用部分の高齢者配慮、建物全体の構造安定性なども含めて評価することで、初めて共同住宅としての総合的な性能が明らかになります。

共同住宅では、住戸の種類(ワンルーム、ファミリー向けなど)ごとに目標とする性能レベルを決める必要があり、また建物全体としても適切な性能の確保が求められます。

特に音環境の評価は、上階の足音や隣室からの音が聞こえるかどうかなど、入居後の満足度に直結するため、慎重に検討する必要があります。

しかし、共同住宅の特徴として、住戸(専用)部分と住棟(共用)部分も含めた建物全体がセットで評価される必要があります。共同住宅では住戸部分の性能が高くても、建物全体の構造の安定性や共用部分の環境性能が不十分では、実際の住み心地や安全性、快適性は十分に確保されないためです。

例えば、共用部分に段差が多くて高齢者が移動しにくかったり、音環境が悪く上階や隣室の音が響いたりすれば、住み心地や安全性が高いとは言えません。

そのため、共用廊下の避難安全性、共用部分の高齢者配慮、建物全体の構造安定性なども含めて評価することで、初めて共同住宅としての総合的な性能が明らかになります。

共同住宅では、住戸の種類(ワンルーム、ファミリー向けなど)ごとに目標とする性能レベルを決める必要があり、また建物全体としても適切な性能の確保が求められます。

特に音環境の評価は、上階の足音や隣室からの音が聞こえるかどうかなど、入居後の満足度に直結するため、慎重に検討する必要があります。

住宅性能評価を取得する3つのメリット

住宅性能評価を取得する3つのメリット

住宅性能評価を取得する3つのメリット

住宅性能評価を取得する3つのメリット

住宅性能評価を取得することで得られるメリットは、以下のとおりです。

- 第三者評価により信頼性が担保される

- 紛争処理を指定住宅紛争処理機関に申請できる

- 住宅ローンや保険料の優遇措置を受けられる

以下、3つのメリットについて詳しく解説します。

― 第三者評価により信頼性が担保される

― 第三者評価により

信頼性が担保される

住宅性能評価を取得する最大のメリットは、国に登録された登録住宅性能評価機関によって住宅の性能が客観的に評価され、その信頼性が担保されることです。

一般に、住宅の性能は設計者や施工会社の自己申告に基づいて伝えられることが多い。

しかし、具体的な数値や根拠が示されない場合や、自社の調査結果であれば、その内容が本当に正しいのか、他の住宅と比較してどの程度のレベルなのかを判断することは困難です。

住宅性能評価では、利害関係のない登録住宅性能評価機関が、国が定めた統一基準に基づいて厳格な審査・検査を行い、純粋に住宅の性能のみに基づいて客観的な判断を下します。

また、全国どこでも同じ基準で評価が行われるため、地域や評価機関による差がなく、一貫性のある信頼できる結果が得られます。

公正で透明性の高い評価により交付される「住宅性能評価書」の内容は高い信憑性を持ち、住宅に関わる全ての人から信頼される証明書となるのです。

一般に、住宅の性能は設計者や施工会社の自己申告に基づいて伝えられることが多い。

しかし、具体的な数値や根拠が示されない場合や、自社の調査結果であれば、その内容が本当に正しいのか、他の住宅と比較してどの程度のレベルなのかを判断することは困難です。

住宅性能評価では、利害関係のない登録住宅性能評価機関が、国が定めた統一基準に基づいて厳格な審査・検査を行い、純粋に住宅の性能のみに基づいて客観的な判断を下します。

また、全国どこでも同じ基準で評価が行われるため、地域や評価機関による差がなく、一貫性のある信頼できる結果が得られます。

公正で透明性の高い評価により交付される「住宅性能評価書」の内容は高い信憑性を持ち、住宅に関わる全ての人から信頼される証明書となるのです。

― 紛争処理を指定住宅紛争処理機関に申請できる

― 紛争処理を指定住宅紛争処理

機関に申請できる

住宅性能評価を取得した住宅では、トラブルが発生した場合に、紛争処理機関を利用できます。指定住宅紛争処理機関は、国が指定した弁護士会や法人が運営する専門的な機関です。

住宅に関するトラブルが発生した場合、当事者間での話し合いによる解決を試みることが一般的です。しかし、専門的な知識が必要な住宅の性能に関する問題では、建築主と事業者の間で見解が分かれることが多く、解決が長期化する傾向があります。

また、訴訟に発展した場合は、高額な費用と長期間を要することになります。

紛争処理機関に依頼をすることで、住宅に関する紛争に関して、建築と法律の両面に精通した紛争処理委員が、あっせん、調停、仲裁といった手続きを通じて迅速な解決をサポートします。

例えば、住宅性能評価書では「耐震等級3」と記載されているのに、実際に調査してみると基準を満たしていない構造だった場合や、「断熱等性能等級5」のはずなのに冬の暖房費が異常に高く、断熱性能に問題があると判明した場合などに、この制度を利用できます。

ただし、この紛争処理の対象となるのは、主に評価書に記載された性能に関する請負契約または売買契約に関する紛争に限られることにご注意ください。

住宅に関するトラブルが発生した場合、当事者間での話し合いによる解決を試みることが一般的です。しかし、専門的な知識が必要な住宅の性能に関する問題では、建築主と事業者の間で見解が分かれることが多く、解決が長期化する傾向があります。

また、訴訟に発展した場合は、高額な費用と長期間を要することになります。

紛争処理機関に依頼をすることで、住宅に関する紛争に関して、建築と法律の両面に精通した紛争処理委員が、あっせん、調停、仲裁といった手続きを通じて迅速な解決をサポートします。

例えば、住宅性能評価書では「耐震等級3」と記載されているのに、実際に調査してみると基準を満たしていない構造だった場合や、「断熱等性能等級5」のはずなのに冬の暖房費が異常に高く、断熱性能に問題があると判明した場合などに、この制度を利用できます。

ただし、この紛争処理の対象となるのは、主に評価書に記載された性能に関する請負契約または売買契約に関する紛争に限られることにご注意ください。

― 住宅ローンや保険料の優遇措置を受けられる

― 住宅ローンや保険料の優遇措置

を受けられる

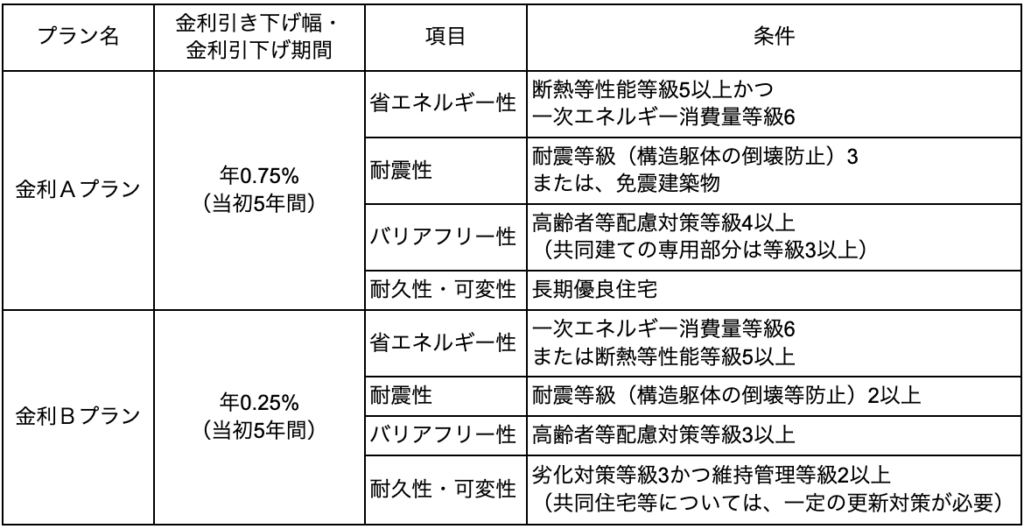

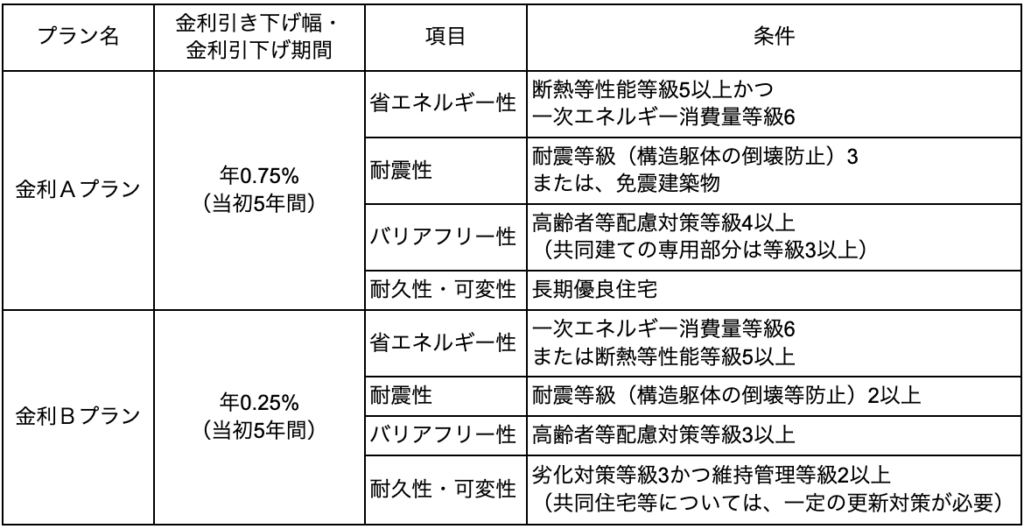

住宅性能評価で一定以上の等級を取得した住宅は、住宅ローンや地震保険料において、金利の引き下げや保険料の割引といった優遇措置を受けられる場合があります。

例えば、住宅金融支援機構の【フラット35】では、以下の条件を満たすことで、当初5年間の金利引下げが受けられるフラット35Sが利用できます。

例えば、住宅金融支援機構の【フラット35】では、以下の条件を満たすことで、当初5年間の金利引下げが受けられるフラット35Sが利用できます。

また、地震保険料についても、保険会社によっては耐震等級3で50%、耐震等級2で30%、耐震等級1で10%の割引が適用される場合があります。

優遇措置は、住宅取得時の初期費用やランニングコストの軽減に直結するため、建築主にとっては非常に大きなメリットとなります。特に、長期にわたる住宅ローンの返済や、毎年の保険料負担を考えると、経済的効果は決して小さくありません。

建築主に優遇措置に関する情報を提供し、性能計画と資金計画を連携させて提案することで、より顧客満足度の高いサービスを提供できるでしょう。

なお、優遇措置の内容や適用条件は、金融機関や保険会社、また時期によって変動する可能性があるため、常に最新の情報を確認しましょう。

優遇措置は、住宅取得時の初期費用やランニングコストの軽減に直結するため、建築主にとっては非常に大きなメリットとなります。特に、長期にわたる住宅ローンの返済や、毎年の保険料負担を考えると、経済的効果は決して小さくありません。

建築主に優遇措置に関する情報を提供し、性能計画と資金計画を連携させて提案することで、より顧客満足度の高いサービスを提供できるでしょう。

なお、優遇措置の内容や適用条件は、金融機関や保険会社、また時期によって変動する可能性があるため、常に最新の情報を確認しましょう。

住宅性能評価を取得する上での3つの注意点

住宅性能評価を取得する上での3つの注意点

住宅性能評価を取得する上での3つの注意点

住宅性能評価を取得する上での3つの注意点

住宅性能評価の取得には、以下の注意点も事前に確認しておきましょう。

- 申請が遅れると工事スケジュールに影響する

- 仕様変更があれば申請が必要

- 評価の費用は評価機関によって異なる

上記の注意点を把握し、適切に対応することで、取得の過程で生じうるトラブルを未然に防ぎ、計画通りのスケジュールで住宅性能評価書を取得できます。

― 申請が遅れると工事スケジュールに影響する

― 申請が遅れると

工事スケジュールに影響する

住宅性能評価を受けるには、建築物の着工前に設計住宅性能評価を申請するのが一般的です。

着工後でも申請は可能ですが、登録住宅性能評価機関からの指摘で大きな設計変更や是正工事が必要になった場合、工事の進捗状況によっては設計住宅性能評価で評価された性能通りに住宅が完成しない可能性があります。

既に施工済みの部分を変更することは技術的・コスト的に困難な場合も多く、結果として期待していた性能等級に適合しないリスクが生じます。

そのため、住宅性能評価の取得を計画している場合は、設計の初期段階から評価取得を視野に入れ、着工前の適切なタイミングで申請を行うことが重要です。

また、登録住宅性能評価機関の審査には一定の期間を要するため、申請が遅れると評価書の交付も遅れ、結果的に工事のスケジュールに影響を及ぼす可能性があります。

特に工期がタイトなプロジェクトや、施主が特定の時期に入居を希望している場合、申請の遅れが大きな問題に発展しかねません。申請は、実施設計が完了し、建築確認申請の準備と並行もしくは建築確認済証の交付を受けた後になるべく早く行うようにしましょう。

着工後でも申請は可能ですが、登録住宅性能評価機関からの指摘で大きな設計変更や是正工事が必要になった場合、工事の進捗状況によっては設計住宅性能評価で評価された性能通りに住宅が完成しない可能性があります。

既に施工済みの部分を変更することは技術的・コスト的に困難な場合も多く、結果として期待していた性能等級に適合しないリスクが生じます。

そのため、住宅性能評価の取得を計画している場合は、設計の初期段階から評価取得を視野に入れ、着工前の適切なタイミングで申請を行うことが重要です。

また、登録住宅性能評価機関の審査には一定の期間を要するため、申請が遅れると評価書の交付も遅れ、結果的に工事のスケジュールに影響を及ぼす可能性があります。

特に工期がタイトなプロジェクトや、施主が特定の時期に入居を希望している場合、申請の遅れが大きな問題に発展しかねません。申請は、実施設計が完了し、建築確認申請の準備と並行もしくは建築確認済証の交付を受けた後になるべく早く行うようにしましょう。

― 仕様変更があれば申請が必要

住宅性能評価の審査は、申請時に提出した設計図書に基づいて行われます。

施工の途中で仕様変更が発生した場合、そのままにしておくと施工段階または完了段階の検査で指摘を受け、結果として、建設住宅性能評価書が交付されない可能性があります。

しかし、具体的な変更申請の対象は、登録住宅性能評価機関の判断や変更内容で異なります。設計変更が発覚した場合は、速やかに評価機関に連絡し、変更申請の手続きについて必ず指示を仰ぎましょう。

実務においては、設計の最終決定のタイミングを見極め、できる限り評価申請後の大きな設計変更を避けるように努めることが重要です。やむを得ず変更が発生した場合は、早い段階で登録住宅性能評価機関に相談をして、迅速かつ適切な対応を行いましょう。

施工の途中で仕様変更が発生した場合、そのままにしておくと施工段階または完了段階の検査で指摘を受け、結果として、建設住宅性能評価書が交付されない可能性があります。

しかし、具体的な変更申請の対象は、登録住宅性能評価機関の判断や変更内容で異なります。設計変更が発覚した場合は、速やかに評価機関に連絡し、変更申請の手続きについて必ず指示を仰ぎましょう。

実務においては、設計の最終決定のタイミングを見極め、できる限り評価申請後の大きな設計変更を避けるように努めることが重要です。やむを得ず変更が発生した場合は、早い段階で登録住宅性能評価機関に相談をして、迅速かつ適切な対応を行いましょう。

― 評価の費用は評価機関によって異なる

― 評価の費用は評価機関によって

異なる

住宅性能評価の取得には、以下の費用が発生します。

- 設計住宅性能評価の審査料

- 建設住宅性能評価の審査料

- 現場検査料(通常4回分、階数によっては5回以上)

このほかにも、設計変更や現場検査で指摘事項による再検査が必要となった場合などには、別途追加費用が発生する可能性があります。

費用は各登録住宅性能評価機関が独自に設定しており、法律で一律に定められているわけではありません。そのため、同じ内容の評価を申請する場合でも、どの評価機関に依頼するかによって費用が異なる場合があります。

また、評価する項目数や住宅の規模(延床面積など)、構造、評価の難易度によっても費用は変動します。そのため、登録住宅性能評価機関を選ぶ際は、複数社から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

費用は各登録住宅性能評価機関が独自に設定しており、法律で一律に定められているわけではありません。そのため、同じ内容の評価を申請する場合でも、どの評価機関に依頼するかによって費用が異なる場合があります。

また、評価する項目数や住宅の規模(延床面積など)、構造、評価の難易度によっても費用は変動します。そのため、登録住宅性能評価機関を選ぶ際は、複数社から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

設計図書の作成から住宅性能評価を取得するまでの流れ

設計図書の作成から住宅性能評価を取得するまでの流れ

住宅性能評価の取得は、以下の流れで進めていきます。

― 設計図書の作成

住宅性能評価を取得する最初の手順は、設計図書の作成です。作成にあたっては、建築士や施工会社と連携し、住宅性能評価で目標とする等級や評価項目を明確にした上で基準に適合する構造・設備仕様を決定します。

設計図書が完成した段階で、登録住宅性能評価機関への事前相談を行います。この相談では、設計内容が希望する等級の基準に適合しているかを確認し、必要に応じて設計の修正を行います。

登録住宅性能評価機関からの指摘事項を受けて設計を調整し、最終的に申請可能な図書として完成させることで、その後の手順を円滑に進められます。

設計図書が完成した段階で、登録住宅性能評価機関への事前相談を行います。この相談では、設計内容が希望する等級の基準に適合しているかを確認し、必要に応じて設計の修正を行います。

登録住宅性能評価機関からの指摘事項を受けて設計を調整し、最終的に申請可能な図書として完成させることで、その後の手順を円滑に進められます。

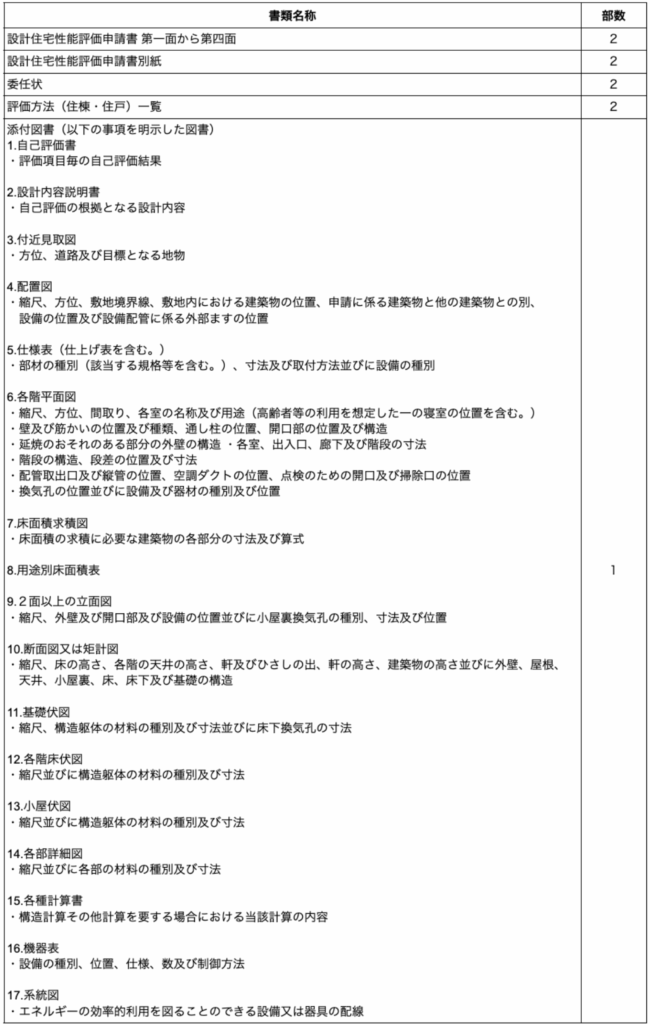

― 設計図書の評価

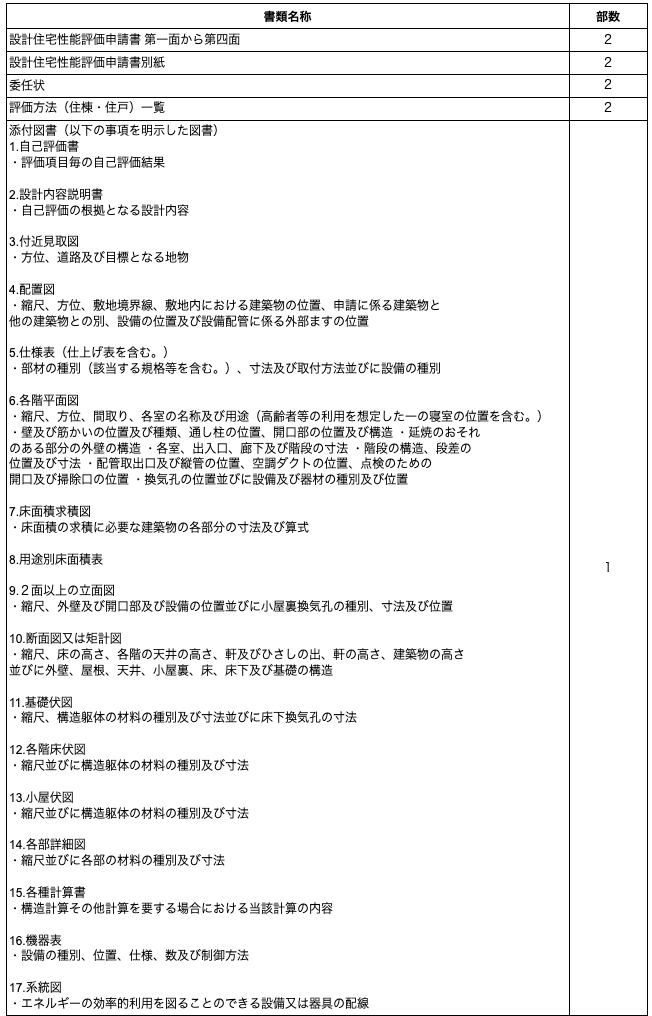

設計図書を作成したら、設計住宅性能評価の申請を行います。申請の際は以下の書類を提出します。

申請後、登録住宅性能評価機関による審査を受けます。提出された設計図書、構造計算書、省エネルギー計算書、仕様書などを基に、各評価項目の基準適合性が詳細にチェックされます。

審査中に質疑や指摘事項があった場合は、申請者側で回答書を作成し提出します。審査期間は評価機関や申請内容により異なりますが、質疑対応を含めて数週間程度を要するのが一般的です。

審査に問題がなければ、設計住宅性能評価書が交付されます。

審査中に質疑や指摘事項があった場合は、申請者側で回答書を作成し提出します。審査期間は評価機関や申請内容により異なりますが、質疑対応を含めて数週間程度を要するのが一般的です。

審査に問題がなければ、設計住宅性能評価書が交付されます。

― 施工段階・完成段階で4回の検査を実施(階数3以下の場合)

― 施工段階・完成段階で4回の

検査を実施(階数3以下の場合)

設計住宅性能評価書が無事交付され、工事に着手すると、次は「建設住宅性能評価」に入ります。建設住宅性能評価は、設計図書通りに施工が行われているかを確認するための現場検査です。

この現場検査は、登録住宅性能評価機関の検査員によって、施工の進捗に合わせて複数回実施されます。

一般的には、以下の4つのタイミングで検査が行われます。

この現場検査は、登録住宅性能評価機関の検査員によって、施工の進捗に合わせて複数回実施されます。

一般的には、以下の4つのタイミングで検査が行われます。

- 基礎配筋工事完了時

- 構造躯体工事完了時

- 内装下地張り直前

- 竣工時

上記の検査は、それぞれの工事段階で重要なチェックポイントとなり、評価基準に適合していることが確認されて初めて次の工程に進めます。

検査回数はあくまで標準的なものであり、建物の構造や規模、評価項目、あるいは評価機関の方針によっては増えることもあります。

例えば、特殊な工法を採用している場合や、特に複雑な評価項目を選択している場合などです。事前に評価機関との間で、検査のタイミングや回数、具体的な検査内容について十分な打ち合わせを行っておくことが不可欠です。

全ての検査に合格すると、「建設住宅性能評価書」が交付され、設計通りの性能が確保された住宅であることが証明されます。

検査回数はあくまで標準的なものであり、建物の構造や規模、評価項目、あるいは評価機関の方針によっては増えることもあります。

例えば、特殊な工法を採用している場合や、特に複雑な評価項目を選択している場合などです。事前に評価機関との間で、検査のタイミングや回数、具体的な検査内容について十分な打ち合わせを行っておくことが不可欠です。

全ての検査に合格すると、「建設住宅性能評価書」が交付され、設計通りの性能が確保された住宅であることが証明されます。

上岡祐介建築設計事務所が「設計住宅性能評価書」の確実な取得を

サポート

上岡祐介建築設計事務所が「設計住宅性能評価書」の確実な取得をサポート

上岡祐介建築設計事務所が

「設計住宅性能評価書」の

確実な取得をサポート

「設計住宅性能評価書」の

確実な取得をサポート

上岡祐介建築設計事務所が「設計住宅性能評価書」の確実な取得をサポート

当社の住宅性能評価業務では、「設計住宅性能評価書」の取得をお手伝いしております。

はじめに内容を詳しく確認させていただき、ご予算に応じた最も適したプランをご相談の上で決定いたします。

その後、住宅性能評価計算用リストに記載されている図面をご送付いただければ、計算書および図面をPDF形式でメールにてお送りいたします。

※PDFの印刷・製本、民間審査機関への提出はお客様にて実施頂きます。

東京都内近郊(東京23区近郊、東京都市町村、神奈川県川崎・横浜市周辺)が対象エリアの場合は、「丸投げ代行サービス」も利用可能です。このサービスでは、お客様は図面をご送付いただくだけで、当社が役所への提出、質疑対応、副本の受取まで全て代行いたします。煩雑な手続きの負担は一切ありません。

当社は建築業界における20年以上の実務経験を有し、専門チームによる確実なサポート体制を構築しております。住宅性能評価に関する深い理解と豊富な実績により、お客様の取得目標達成を全面的にバックアップいたします。

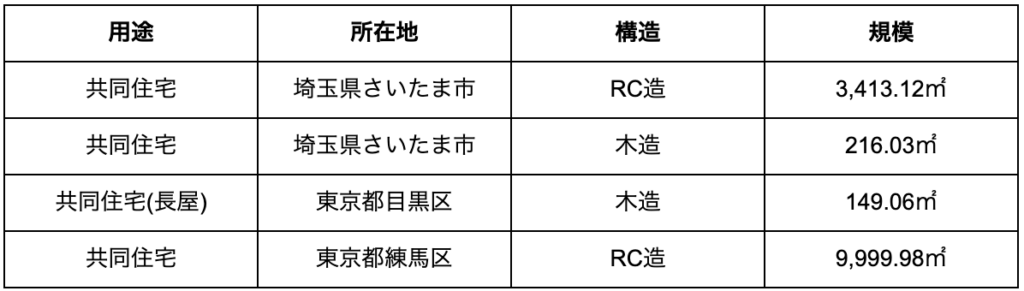

住宅性能評価業務の実績(2025年1月時点)

住宅性能評価の取得でお悩みの際は、まずはお客様の状況やご要望をお聞かせください。豊富な経験と実績を活かし、最適なサポートをご提供いたします