一次エネルギー消費量等級は、建築物が1年間に使用する一次エネルギー量を数値化する指標です。

建築物のエネルギー消費量は、実際に運用するまで把握することが難しいのですが、一次エネルギー消費量等級であれば、専門知識がなくても把握・比較することができます。

しかし、一次エネルギー消費量等級は、高い等級を目指すほど外皮性能や設備仕様の水準を引き上げる必要があります。また、評価・認定を受けるためには、一次エネルギー消費量だけでなく、耐震性・劣化対策・維持管理対策・空気環境などについても所定の基準を満たす必要があります。

そのため、建築物の計画段階から達成すべき等級を見越した計画が不可欠です。

ここでは、一次エネルギー消費量等級の仕組みや等級ごとの基準、認証取得までの具体的な流れを解説します。

一次エネルギー消費量等級とは

一次エネルギー消費量等級とは

一次エネルギー消費量等級とは

一次エネルギー消費量

等級とは

等級とは

一次エネルギー消費量等級は、建築物のエネルギー消費性能を数値化し、その水準を等級で示す評価基準です。

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく住宅性能表示制度の性能表示事項として定められています。

建築物の外皮(屋根・天井、外壁、床、開口部)の断熱性能と主要設備(空調・換気・給湯・照明・太陽光等)を反映したBEIの値に応じて等級が評価されます。

BEIは「設計一次エネルギー消費量」と「基準一次エネルギー消費量」を用いて算定されます。

BEIは「設計一次エネルギー消費量」と「基準一次エネルギー消費量」を用いて算定されます。

設計一次エネルギー消費量

建築予定の住宅の断熱仕様・設備性能をもとに計算される年間のエネルギー使用量を一次エネルギーに換算した値。

基準一次エネルギー消費量

住宅の規模・形状・地域区分を一定の前提条件で設定し、省エネ基準水準で計算した「標準的な住宅モデル」のエネルギー消費量。

BEIを策定する計算式は以下のとおりです。

BEI = 設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量

BEIの値が小さいほど建築物のエネルギー消費量が少ないと判断できるため、省エネ性能が優れていることを示します。

BEIを策定する計算式は以下のとおりです。

BEI = 設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量

BEIの値が小さいほど建築物のエネルギー消費量が少ないと判断できるため、省エネ性能が優れていることを示します。

― 等級4が建築可能な最低基準

― 等級4が建築可能な最低基準

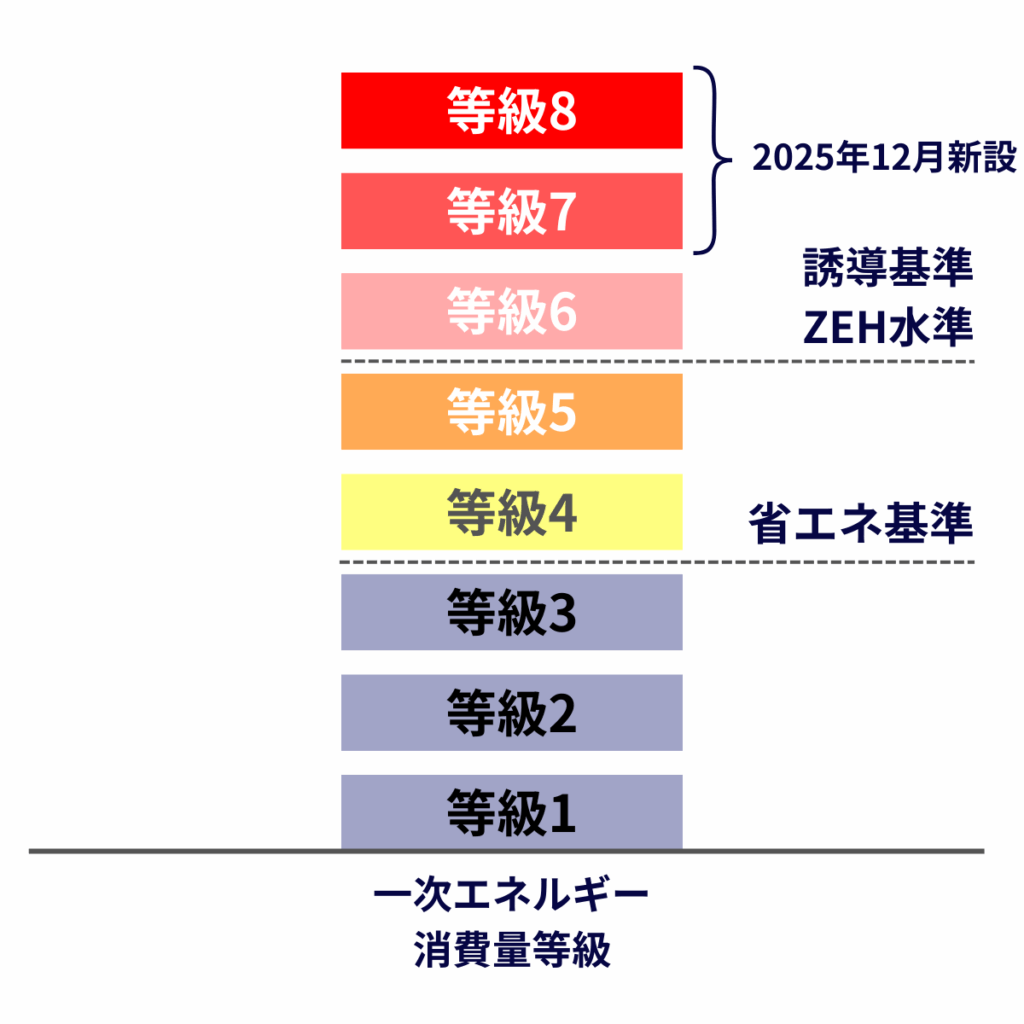

一次エネルギー消費量等級は、等級1から等級6で構成されています。

ただし、等級3以下は新築住宅に対しては原則適用できません。これは、2025年4月に改正された建築物省エネ法により、ほぼすべての新築住宅・非住宅建築物に省エネ基準への適合が義務付けられたためです。

建築物省エネ法では、等級4相当のBEIが「省エネ基準に適合する最低水準」とされており、等級3以下では省エネ基準に不適合となるので原則として認められません。

「既存住宅の参考評価」に用いられる場合があるため、等級として存在はしていますが、新築住宅では「建築不可の等級」となります。

ただし、等級3以下は新築住宅に対しては原則適用できません。これは、2025年4月に改正された建築物省エネ法により、ほぼすべての新築住宅・非住宅建築物に省エネ基準への適合が義務付けられたためです。

建築物省エネ法では、等級4相当のBEIが「省エネ基準に適合する最低水準」とされており、等級3以下では省エネ基準に不適合となるので原則として認められません。

「既存住宅の参考評価」に用いられる場合があるため、等級として存在はしていますが、新築住宅では「建築不可の等級」となります。

― 2025年12月に等級7・8が新設予定

― 2025年12月に等級7・8が新

設予定

2025年12月に、国土交通省は、一次エネルギー消費量等級の上位区分として、等級7と等級8を新設する方針を決定しました。

新等級が新設される理由の一つは、ZEH水準住宅の予想を上回る急速な普及です。国土交通省によれば、現行の最高等級である等級6(ZEH水準相当)を取得している戸建て住宅の割合は、令和4年度の約49%から令和5年度には約86%へと急増し、わずか1年でほぼ倍増しました。

等級6が2022年に設定されてから数年で、戸建て住宅の大半が最高等級を取得する状況となったため、より高性能な住宅を評価できる新たな基準が必要となったのです。

新等級が新設される理由の一つは、ZEH水準住宅の予想を上回る急速な普及です。国土交通省によれば、現行の最高等級である等級6(ZEH水準相当)を取得している戸建て住宅の割合は、令和4年度の約49%から令和5年度には約86%へと急増し、わずか1年でほぼ倍増しました。

等級6が2022年に設定されてから数年で、戸建て住宅の大半が最高等級を取得する状況となったため、より高性能な住宅を評価できる新たな基準が必要となったのです。

また、新等級の新設(等級7と等級8)は、政府が掲げる2050年カーボンニュートラルの実現に向けた戦略とも連動しています。

2025年4月の建築物省エネ法の改正により、等級4が新築住宅の最低基準として義務化されましたが、これは第一歩に過ぎません。

政府は「遅くとも2030年度までに、新築住宅についてZEH基準の水準を確保する」と明言しており、今後は省エネ基準が段階的に引き上げられる予定です。

そのため、現在の最低基準である等級4は、将来的には等級5、さらには等級6へと引き上げられる可能性が高く、今回新設される等級7・8は、その先を見据えた基準として位置づけられています。

建築士や設計士にとっては、省エネ基準をクリアするだけでなく、将来の基準引き上げを見据えた高性能住宅の技術習得が、今後の競争力を左右する重要な要素となるでしょう。

2025年4月の建築物省エネ法の改正により、等級4が新築住宅の最低基準として義務化されましたが、これは第一歩に過ぎません。

政府は「遅くとも2030年度までに、新築住宅についてZEH基準の水準を確保する」と明言しており、今後は省エネ基準が段階的に引き上げられる予定です。

そのため、現在の最低基準である等級4は、将来的には等級5、さらには等級6へと引き上げられる可能性が高く、今回新設される等級7・8は、その先を見据えた基準として位置づけられています。

建築士や設計士にとっては、省エネ基準をクリアするだけでなく、将来の基準引き上げを見据えた高性能住宅の技術習得が、今後の競争力を左右する重要な要素となるでしょう。

― 住宅性能評価とBELSの違い

― 住宅性能評価とBELSの違い

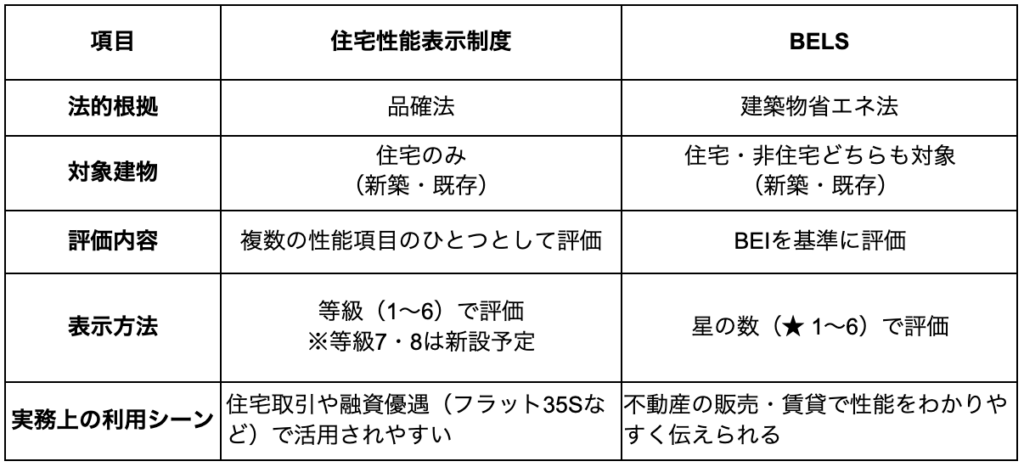

BEIを基準とした省エネ性能の評価制度には、住宅性能表示制度のほかにBELSがあります。

BELSは、建築物の省エネ性能を第三者機関が客観的に評価・認証する制度です。建築物省エネ法に基づく制度として、住宅だけでなくオフィスビルや店舗などの非住宅建築物も対象となり、新築・既存を問わず評価を受けられます。

BELSの特徴は、省エネ性能を星マークで視覚的にわかりやすく表示できる点です。BEIに応じて★1(BEI 1.1以下)から★5(BEI 0.8以下)まで5段階で評価され、2024年4月からは最高等級として★6(BEI 0.75以下)が新設されました。

BELSは、建築物の省エネ性能を第三者機関が客観的に評価・認証する制度です。建築物省エネ法に基づく制度として、住宅だけでなくオフィスビルや店舗などの非住宅建築物も対象となり、新築・既存を問わず評価を受けられます。

BELSの特徴は、省エネ性能を星マークで視覚的にわかりやすく表示できる点です。BEIに応じて★1(BEI 1.1以下)から★5(BEI 0.8以下)まで5段階で評価され、2024年4月からは最高等級として★6(BEI 0.75以下)が新設されました。

また、BELSの評価書には、星マークに加えて「BEIの値」や「省エネ基準からの削減率」などが記載され、建築物の省エネ性能を数値で確認することが可能です。

このように、住宅性能表示制度は、住宅の総合性能の一部に省エネ性能を位置づけるのに対し、BELSは「建築物の省エネ性能を評価書などに示す」ことを目的とした仕組みです。

一次エネルギー消費量を含む住宅の総合性能を公的に証明したい場合は、住宅性能表示制度、省エネ性能をわかりやすいラベルで表示・訴求したい場合はBELSを活用するのが有効です。

なお、申請や手続きは異なりますが、住宅性能表示制度とBELSの両方を取得することも可能です。

一次エネルギー消費量を含む住宅の総合性能を公的に証明したい場合は、住宅性能表示制度、省エネ性能をわかりやすいラベルで表示・訴求したい場合はBELSを活用するのが有効です。

なお、申請や手続きは異なりますが、住宅性能表示制度とBELSの両方を取得することも可能です。

一次エネルギー消費量等級の基準値一覧

一次エネルギー消費量等級の基準値一覧

一次エネルギー消費量等級の基準値一覧

一次エネルギー消費量

等級の基準値一覧

等級の基準値一覧

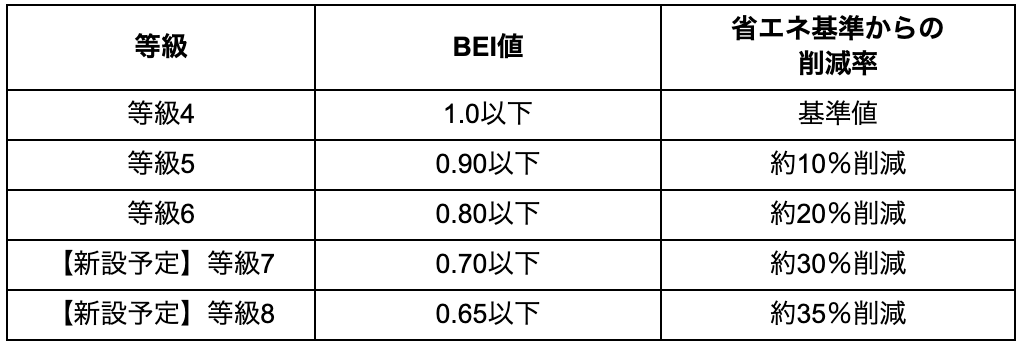

一次エネルギー消費量等級における等級ごとに定められたBEIは以下のとおりです。

以下では、各等級の特徴と要求水準について解説いたします。

― 等級4(省エネ基準)

― 等級4(省エネ基準)

一次エネルギー消費量等級4で求められるBEIは1.0以下となり、建築物省エネ法で定められる省エネ基準に相当します。

省エネ基準への適合が義務付けられている建築物は、建築確認申請や省エネ適判の際に、BEIが基準を満たしているかどうかが審査されます。BEIが基準を超えていると、省エネ基準を満たしていないと判断され、確認済証の交付を受けられず着工することができません。

等級4は「建築可能かどうかのボーダーライン」といえる最低限の性能水準となるため、設計者にとっては等級4を確実にクリアすることが求められます。

省エネ基準への適合が義務付けられている建築物は、建築確認申請や省エネ適判の際に、BEIが基準を満たしているかどうかが審査されます。BEIが基準を超えていると、省エネ基準を満たしていないと判断され、確認済証の交付を受けられず着工することができません。

等級4は「建築可能かどうかのボーダーライン」といえる最低限の性能水準となるため、設計者にとっては等級4を確実にクリアすることが求められます。

― 等級5(省エネ基準より10%削減)

― 等級5(省エネ基準より10%削

減)

一次エネルギー消費量等級5で求められるBEIは0.90以下です。

省エネ基準(等級4)に比べておよそ10%の一次エネルギー消費量削減を達成する水準になります。等級5の達成には、等級4よりも高性能な断熱仕様に加え、高効率な空調設備、給湯器、照明器具などを適切に組み合わせることが必要になります。

ただし、特別な技術や設備を導入しなくても、設計段階での工夫や機器の選定によって比較的到達しやすい水準である点も特徴です。

そのため実務では、等級5は「省エネ基準を超える住宅性能を持つことを示す等級」として、設計者が施主にアピールしやすく、また住宅販売や融資において付加価値を提供できる水準として広く活用されています。

省エネ基準(等級4)に比べておよそ10%の一次エネルギー消費量削減を達成する水準になります。等級5の達成には、等級4よりも高性能な断熱仕様に加え、高効率な空調設備、給湯器、照明器具などを適切に組み合わせることが必要になります。

ただし、特別な技術や設備を導入しなくても、設計段階での工夫や機器の選定によって比較的到達しやすい水準である点も特徴です。

そのため実務では、等級5は「省エネ基準を超える住宅性能を持つことを示す等級」として、設計者が施主にアピールしやすく、また住宅販売や融資において付加価値を提供できる水準として広く活用されています。

― 等級6(誘導基準・ZEH水準)

― 等級6(誘導基準・ZEH水準)

一次エネルギー消費量等級6で求められるBEIは0.80以下です。

2022年4月に新設された等級で、省エネ基準(等級4)に対して一次エネルギー消費量を20%低減する水準になります。等級6の達成には、省エネ性能の高い設備機器だけでなく、高い断熱性能が求められるため、グラスウール、複合ガラス、高性能サッシなどの採用が必要となります。

等級6はZEH水準にも該当します。「ZEH水準」とは、住宅性能評価制度において断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6(BEI≦0.80)を満たす性能水準を指します。

一般的に言われるZEHは、高断熱(強化外皮基準)+高効率設備で一次エネルギーを20%以上削減し、さらに太陽光発電などの再エネ導入で年間の一次エネルギー収支をゼロ以下にする住宅を指します。

一方、ZEH水準では、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入は必須条件ではありません。

また、等級6は、建築物省エネ法における「誘導基準」にも相当します。

誘導基準は、建築物省エネ法で定められた性能基準のひとつで、省エネ基準よりも温室効果ガス削減を目指して推進されている基準です。

近年では、この等級6(ZEH水準)を達成する住宅に対し、補助金制度や自治体の助成金制度が連動するケースが多く見られます。そのため、施主にとっては導入コストを抑えつつ、省エネ性と快適性を両立できるメリットが生まれています。

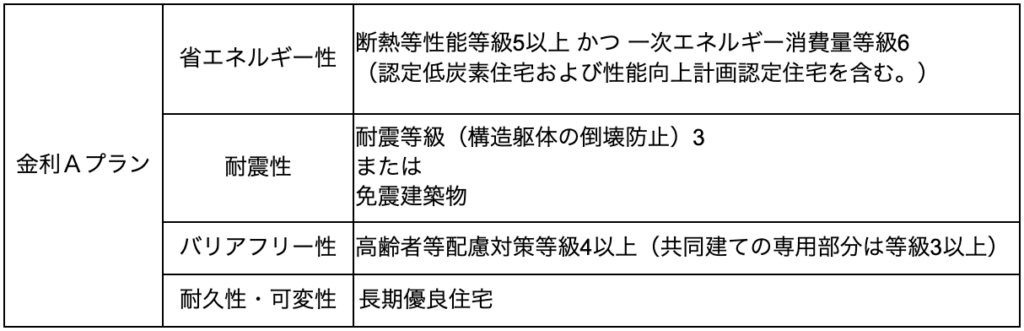

また、等級6を取得した住宅は、【フラット35】S(金利優遇)などの住宅ローン支援制度の対象になる場合があり、施主にとっては資金調達面でのメリットが得られる可能性があります。 例えば、新築住宅で【フラット35】Sの対象になるには、以下の基準を満たすことが条件です。

2022年4月に新設された等級で、省エネ基準(等級4)に対して一次エネルギー消費量を20%低減する水準になります。等級6の達成には、省エネ性能の高い設備機器だけでなく、高い断熱性能が求められるため、グラスウール、複合ガラス、高性能サッシなどの採用が必要となります。

等級6はZEH水準にも該当します。「ZEH水準」とは、住宅性能評価制度において断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6(BEI≦0.80)を満たす性能水準を指します。

一般的に言われるZEHは、高断熱(強化外皮基準)+高効率設備で一次エネルギーを20%以上削減し、さらに太陽光発電などの再エネ導入で年間の一次エネルギー収支をゼロ以下にする住宅を指します。

一方、ZEH水準では、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入は必須条件ではありません。

また、等級6は、建築物省エネ法における「誘導基準」にも相当します。

誘導基準は、建築物省エネ法で定められた性能基準のひとつで、省エネ基準よりも温室効果ガス削減を目指して推進されている基準です。

近年では、この等級6(ZEH水準)を達成する住宅に対し、補助金制度や自治体の助成金制度が連動するケースが多く見られます。そのため、施主にとっては導入コストを抑えつつ、省エネ性と快適性を両立できるメリットが生まれています。

また、等級6を取得した住宅は、【フラット35】S(金利優遇)などの住宅ローン支援制度の対象になる場合があり、施主にとっては資金調達面でのメリットが得られる可能性があります。 例えば、新築住宅で【フラット35】Sの対象になるには、以下の基準を満たすことが条件です。

等級6は、今後、脱炭素社会を見据えた住宅政策の中で、省エネ性能の新しい基準として位置づけられつつあります。施主への提案や設計方針においても重要な意味を持つ等級です。

― 【新設予定】等級7(省エネ基準より30%削減)

― 【新設予定】等級7(省エネ基

準より30%削減)

一次エネルギー消費量等級7は、2025年12月に新設が予定されている新しい等級です。

BEIが0.70以下であることが条件となり、省エネ基準(等級4)に対して一次エネルギー消費量を30%低減する水準になります。

等級7はZEHを超える住宅性能を象徴するものでもあります。

ZEHは「年間の一次エネルギー消費量を正味でゼロ以下にする」ことを目標としますが、等級7は再エネの発電分を差し引かない状態でもBEI0.70以下を達成することを求めているため、より厳格で実効性の高い基準となります。

そのため、等級6よりも性能の高い断熱材や窓、高効率機器の採用が求められます。

等級7は「先導的な高性能住宅」の位置づけですが、将来的には新築住宅の標準的な到達点として普及する可能性が高いと見られています。

BEIが0.70以下であることが条件となり、省エネ基準(等級4)に対して一次エネルギー消費量を30%低減する水準になります。

等級7はZEHを超える住宅性能を象徴するものでもあります。

ZEHは「年間の一次エネルギー消費量を正味でゼロ以下にする」ことを目標としますが、等級7は再エネの発電分を差し引かない状態でもBEI0.70以下を達成することを求めているため、より厳格で実効性の高い基準となります。

そのため、等級6よりも性能の高い断熱材や窓、高効率機器の採用が求められます。

等級7は「先導的な高性能住宅」の位置づけですが、将来的には新築住宅の標準的な到達点として普及する可能性が高いと見られています。

― 【新設予定】等級8(省エネ基準より35%削減)

― 【新設予定】等級8(省エネ基

準より35%削減)

一次エネルギー消費量等級8は、等級7と同様に2025年12月に新設が予定されている新たな最高等級です。基準を満たすためのBEIが0.65以下となり、省エネ基準から35%の削減を実現することが求められます。

国の脱炭素社会に向けたロードマップにおいても、この等級は住宅設計の最終到達点として位置づけられています。

国の脱炭素社会に向けたロードマップにおいても、この等級は住宅設計の最終到達点として位置づけられています。

一次エネルギー消費量等級の申請から認定までの流れ

一次エネルギー消費量等級の申請から認定までの流れ

一次エネルギー消費量等級の

申請から認定までの流れ

申請から認定までの流れ

一次エネルギー消費量

等級の申請から

認定までの流れ

等級の申請から

認定までの流れ

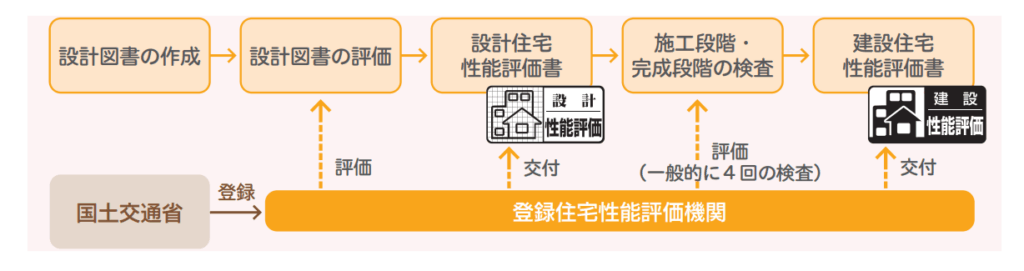

一次エネルギー消費量等級の評価・認定を受けるには、住宅性能評価を受ける必要があります。住宅性能評価は、「設計段階」と「建設段階」の二段階に分かれており、それぞれで申請と審査を経て交付される評価書が、等級を示す根拠となります。

住宅性能評価は、以下の流れで進めていきます。

住宅性能評価は、以下の流れで進めていきます。

新築住宅の住宅性能評価では、住宅の性能を10分野に分類し、さらにそれらを33の性能表示事項で詳細に評価します。そのうち、4分野10項目は住宅性能評価における必須項目です。

住宅性能評価を申請する際は、必須項目の評価を必ず受ける必要があるため、一次エネルギー消費量等級だけの評価を受けることはできません。

住宅性能評価を申請する際は、必須項目の評価を必ず受ける必要があるため、一次エネルギー消費量等級だけの評価を受けることはできません。

― 設計図書の作成、必要書類の提出

― 設計図書の作成、必要書類の提

出

一次エネルギー消費量等級の評価を受けるためには、BEI計算に必要な詳細な設計図書の作成が必要です。

まず、目標とする一次エネルギー消費量等級を明確に設定し、そのBEI基準値を満たすための建築仕様と設備選定を行います。

また、設計図書が完成した段階で、省エネ計算代行会社へ相談・依頼することを強く推奨します。相談を推奨するのは、一次エネルギー消費量等級を調べるための省エネ計算に、専門的な知見や複雑な計算が要求されるためです。

事前に相談・依頼をすることで、設計内容が目標等級のBEI基準に確実に適合しているかを専門的な視点から確認(計算)してもらえます。基準に満たない部分や設備効率の改善が必要な箇所が指摘された場合は、この段階で断熱仕様の見直しや高効率設備への変更を行えます。

事前相談の指摘事項に基づいて設計を適切に調整し、目標とする一次エネルギー消費量等級を達成できる設計図書として完成させることで、その後の審査をスムーズに進めることができます。

設計図書の準備が整いましたら、いよいよ設計住宅性能評価の申請手続きに移ります。

まず、目標とする一次エネルギー消費量等級を明確に設定し、そのBEI基準値を満たすための建築仕様と設備選定を行います。

また、設計図書が完成した段階で、省エネ計算代行会社へ相談・依頼することを強く推奨します。相談を推奨するのは、一次エネルギー消費量等級を調べるための省エネ計算に、専門的な知見や複雑な計算が要求されるためです。

事前に相談・依頼をすることで、設計内容が目標等級のBEI基準に確実に適合しているかを専門的な視点から確認(計算)してもらえます。基準に満たない部分や設備効率の改善が必要な箇所が指摘された場合は、この段階で断熱仕様の見直しや高効率設備への変更を行えます。

事前相談の指摘事項に基づいて設計を適切に調整し、目標とする一次エネルギー消費量等級を達成できる設計図書として完成させることで、その後の審査をスムーズに進めることができます。

設計図書の準備が整いましたら、いよいよ設計住宅性能評価の申請手続きに移ります。

― 設計住宅性能評価の申請と評価書の交付

― 設計住宅性能評価の申請と評価

書の交付

設計住宅性能評価は、設計図書や計算書を基に住宅の耐震性や省エネルギー性能などを評価するもので、住宅の性能を客観的に明示できるのが特徴です。

設計図書の完成後は、登録住宅性能評価機関に「設計住宅性能評価」を申請します。

審査に通過すると「設計住宅性能評価書」が交付され、計画段階で目標等級を確保していることを証明できます。建築確認や融資審査において重要な根拠となり、施主にとっても安心材料となります。

申請の際は以下の書類を提出します。

設計図書の完成後は、登録住宅性能評価機関に「設計住宅性能評価」を申請します。

審査に通過すると「設計住宅性能評価書」が交付され、計画段階で目標等級を確保していることを証明できます。建築確認や融資審査において重要な根拠となり、施主にとっても安心材料となります。

申請の際は以下の書類を提出します。

申請書類

- 設計住宅性能評価申請書(第一面から第四面)

- 設計住宅性能評価申請書別紙

- 委任状(代理申請の場合)

- 評価方法(住棟・住戸)一覧

設計図書(以下の事項を明示した図書)

- 自己評価書(評価項目毎の自己評価結果)

- 設計内容説明書(自己評価の根拠となる設計内容)

- 付近見取図

- 配置図

- 仕様表(仕上げ表を含む)

- 各階平面図

- 床面積求積図

- 用途別床面積表

- 立面図(2面以上)

- 断面図又は矩計図

- 基礎伏図

- 各階床伏図

- 小屋伏図

- 各部詳細図

- 各種計算書(一次エネルギー消費量計算書を含む)

- 機器表

- 系統図

(※書類の内容は審査機関によって異なる場合がありますので、申請前に必ず提出先審査機関のホームページ等で確認してください。)

― 建設住宅性能評価の申請と評価証の交付

― 建設住宅性能評価の申請と評価

証の交付

設計住宅性能評価書が交付され、工事に着手すると、次は「建設住宅性能評価」の段階に入ります。建設住宅性能評価は、施工中と完成時に現場検査を実施する制度です。設計時に審査された内容が現場で正しく施工されているかを検査し、図面と現場の整合性を確認します。

現場検査は、登録住宅性能評価機関の検査員によって、施工の進捗に合わせて複数回実施されます。新築一戸建ての場合は設計段階と、建設・完成時にそれぞれ評価が行われ、現場では原則4回の検査が行われます。

一般的には、以下の4つのタイミングで検査が行われます。

現場検査は、登録住宅性能評価機関の検査員によって、施工の進捗に合わせて複数回実施されます。新築一戸建ての場合は設計段階と、建設・完成時にそれぞれ評価が行われ、現場では原則4回の検査が行われます。

一般的には、以下の4つのタイミングで検査が行われます。

- 基礎配筋工事完了時:コンクリート打設前

- 構造躯体工事完了時:木造の場合は上棟時、RC造の場合は2階床配筋

- 内装下地張り直前:断熱材または内面耐力壁の検査

- 竣工時:仕上げの材料・仕上がり寸法の確認

現場検査は、それぞれの工事段階で重要なチェックポイントとなり、評価基準に適合していることが確認されて、初めて次の工程に進められます。

現場検査の際に設計住宅性能評価書と実際の工事との相違が発覚した場合は、設計住宅性能評価書の変更申請が必要となります。

検査回数は標準的なものであり、建物の構造や規模、評価項目、あるいは評価機関の方針によっては増えることもあります。そのため、事前に評価機関との間で、検査のタイミングや回数、具体的な検査内容について十分な打ち合わせを行っておくことが不可欠です。

全ての検査に合格すると、「建設住宅性能評価書」が交付され、竣工後の住宅が目標とする一次エネルギー消費量等級に適合していることが正式に認定されます。

評価書は、住宅の資産価値や信頼性を高める証拠資料として、売買・賃貸・融資など多くの場面で活用できます。

なお、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価は必ずしもセット取得が義務付けられているわけではありません。ただし、建設住宅性能評価(現場検査を含む評価)を希望される場合は、設計住宅性能評価書の交付後に、最初の現場検査(通常は基礎配筋工事完了前)までに建設住宅性能評価の申請を行う必要があります。

申請期限や検査のタイミングは評価機関によっても異なるため、着工前から評価機関と十分にご相談のうえ、手続きを進めることが重要です。

現場検査の際に設計住宅性能評価書と実際の工事との相違が発覚した場合は、設計住宅性能評価書の変更申請が必要となります。

検査回数は標準的なものであり、建物の構造や規模、評価項目、あるいは評価機関の方針によっては増えることもあります。そのため、事前に評価機関との間で、検査のタイミングや回数、具体的な検査内容について十分な打ち合わせを行っておくことが不可欠です。

全ての検査に合格すると、「建設住宅性能評価書」が交付され、竣工後の住宅が目標とする一次エネルギー消費量等級に適合していることが正式に認定されます。

評価書は、住宅の資産価値や信頼性を高める証拠資料として、売買・賃貸・融資など多くの場面で活用できます。

なお、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価は必ずしもセット取得が義務付けられているわけではありません。ただし、建設住宅性能評価(現場検査を含む評価)を希望される場合は、設計住宅性能評価書の交付後に、最初の現場検査(通常は基礎配筋工事完了前)までに建設住宅性能評価の申請を行う必要があります。

申請期限や検査のタイミングは評価機関によっても異なるため、着工前から評価機関と十分にご相談のうえ、手続きを進めることが重要です。

― BELS認定は別途申請が必要になる

― BELS認定は別途申請が必要に

なる

「BELS認定」を取得したい場合は、住宅性能表示制度とは別に申請が必要です。

BELSは「登録BELS評価機関」による評価制度であり、住宅性能表示制度とは評価方法や基準が異なるためです。

例えば、住宅性能表示制度では、一次エネルギー消費量等級6を評価する場合、再生可能エネルギーを除いた削減率で評価します。一方、BELSでは、再生可能エネルギーを含めた一次エネルギー消費量の削減率で評価を行い、建築物の省エネ性能を等級ではなく星の数(★1~6)で表します。

また、BELSの評価書には、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、Nearly ZEH、ZEH Orientedといった区分の表示も可能で、再生可能エネルギーによる削減効果を含めた総合的な省エネ性能を示すことが可能です。

つまり、同じ建物でも評価制度によって算定方法が異なるため、それぞれの基準を満たすための設計が必要になります。

住宅性能表示制度で一次エネルギー消費量等級を取得したうえで、さらに市場でのアピール力や補助金申請の幅を広げる目的で、BELSを追加取得するケースも増えています。

BELSは「登録BELS評価機関」による評価制度であり、住宅性能表示制度とは評価方法や基準が異なるためです。

例えば、住宅性能表示制度では、一次エネルギー消費量等級6を評価する場合、再生可能エネルギーを除いた削減率で評価します。一方、BELSでは、再生可能エネルギーを含めた一次エネルギー消費量の削減率で評価を行い、建築物の省エネ性能を等級ではなく星の数(★1~6)で表します。

また、BELSの評価書には、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、Nearly ZEH、ZEH Orientedといった区分の表示も可能で、再生可能エネルギーによる削減効果を含めた総合的な省エネ性能を示すことが可能です。

つまり、同じ建物でも評価制度によって算定方法が異なるため、それぞれの基準を満たすための設計が必要になります。

住宅性能表示制度で一次エネルギー消費量等級を取得したうえで、さらに市場でのアピール力や補助金申請の幅を広げる目的で、BELSを追加取得するケースも増えています。

【Q&A】一次エネルギー消費量等級に関するよくある質問

【Q&A】一次エネルギー消費量等級に関するよくある質問

【Q&A】一次エネルギー消費量等級に関するよくある質問

【Q&A】

一次エネルギー消費量

等級に関する

よくある質問

一次エネルギー消費量

等級に関する

よくある質問

一次エネルギー消費量等級の取得を検討する際、多くの方が疑問に感じる点や実務上で直面しやすい課題について、よくある質問をまとめました。

Q1.設計に変更が生じた場合、再計算・再申請はどの範囲で必要?

Q1.設計に変更が生じた場合、再計算・再申請はどの範囲で必要?

住宅性能評価において設計変更が生じた場合、変更の内容や影響範囲によって必要な手続きが異なります。

変更申告で対応できるケース

評価等級に影響を与えない場合に適用されます。

窓位置の調整などの軽微な変更、住宅名称や設計者の連絡先の変更など、評価等級に影響しない変更の場合は、変更申告書を提出することで対応可能です。

また、同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の検査ができ変更状況を容易に確認できる場合)は、施工状況報告書と建設内容変更報告書を提出することで、対応できます。

窓位置の調整などの軽微な変更、住宅名称や設計者の連絡先の変更など、評価等級に影響しない変更の場合は、変更申告書を提出することで対応可能です。

また、同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の検査ができ変更状況を容易に確認できる場合)は、施工状況報告書と建設内容変更報告書を提出することで、対応できます。

変更設計住宅性能評価が必要なケース

設計評価に直接影響を与える等級や構造変更、選択項目の追加等が含まれます。

例えば、耐震性や断熱性能の等級が変更される場合や、建物の構造が変更された場合(共同住宅から戸建てへの変更、階数や構造の変更)には、再評価が必要です。

一次エネルギー消費量等級に関しては、評価等級の異なる変更、又は同じ等級でも基準との照合が再度必要になる変更については、変更設計住宅性能評価申請を行うか、変更を中止し工事の修正を行うかを選択する必要があります。

なお、手続きの扱いは審査機関によって解釈や運用が異なることがあります。そのため、実際の申請にあたっては、必ず提出先の審査機関に確認されることをおすすめします。

例えば、耐震性や断熱性能の等級が変更される場合や、建物の構造が変更された場合(共同住宅から戸建てへの変更、階数や構造の変更)には、再評価が必要です。

一次エネルギー消費量等級に関しては、評価等級の異なる変更、又は同じ等級でも基準との照合が再度必要になる変更については、変更設計住宅性能評価申請を行うか、変更を中止し工事の修正を行うかを選択する必要があります。

なお、手続きの扱いは審査機関によって解釈や運用が異なることがあります。そのため、実際の申請にあたっては、必ず提出先の審査機関に確認されることをおすすめします。

Q2.算定対象に含める設備・負荷の範囲はどこまで?

Q2.算定対象に含める

設備・負荷の範囲はどこまで?

一次エネルギー消費量等級の算定では、「基準的な住宅設備」に限定して評価されます。

対象となるのは、主に冷暖房器具、換気設備、給湯設備、照明設備です。

対象となるのは、主に冷暖房器具、換気設備、給湯設備、照明設備です。

具体的には以下になります。

・冷暖房設備(エアコン、暖房器具など)

・換気設備(24時間換気システムなど)

・照明設備(LED照明など)

・給湯設備(エコキュート、ガス給湯器など)

・冷暖房設備

(エアコン、暖房器具など)

・換気設備

(24時間換気システムなど)

・照明設備(LED照明など)

・給湯設備

(エコキュート、ガス給湯器など)

(エアコン、暖房器具など)

・換気設備

(24時間換気システムなど)

・照明設備(LED照明など)

・給湯設備

(エコキュート、ガス給湯器など)

一方で、家電やOA機器等のその他の消費機器は算定の対象になりません。また、家電などのその他設備については、床面積に応じて自動的にエネルギー消費量が決められるため、算定は不要になります。省エネ性能の高い家電を使っても、計算結果には反映されません。

Q3.高い等級を取得するために設計段階で意識すべきポイントは?

Q3.高い等級を取得するために設計段階で意識すべきポイントは?

1. 外皮性能の強化

まず基本となるのが建物の外皮性能の向上です。一次エネルギー消費量の計算において、外皮性能が暖冷房設備のエネルギー消費量に直接影響するためです。外皮性能が高いほど、外気の温度変化や日射の影響を受けにくくなり、室内温度を一定に保つため、冷暖房エネルギーの大幅な削減が期待できます。

外皮性能の強化には、断熱材の高性能化(高断熱グラスウール、ロックウール、発泡ウレタンなど)や、開口部の熱貫流率低減(樹脂サッシ、Low-E複層ガラス、トリプルガラスの採用)が効果的です。

また、日射遮蔽性能の向上(庇の設置、外付けブラインド等)により、夏期の冷房負荷を削減することもできます。

外皮性能の強化には、断熱材の高性能化(高断熱グラスウール、ロックウール、発泡ウレタンなど)や、開口部の熱貫流率低減(樹脂サッシ、Low-E複層ガラス、トリプルガラスの採用)が効果的です。

また、日射遮蔽性能の向上(庇の設置、外付けブラインド等)により、夏期の冷房負荷を削減することもできます。

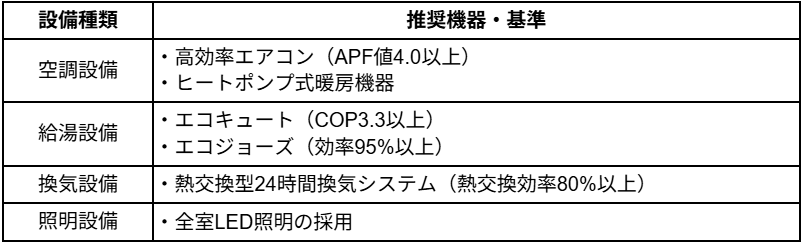

2. 高効率設備機器の選定

一次エネルギー消費量等級で高い等級を取得するためには、以下の設備機器で高効率なものを選ぶことが重要です。

ただし、高性能な機器ほど導入コストが高くなるため、目標とする等級と予算を考慮して、コストと性能のバランスを取りながら機器を選定することが重要です。

3. 設計の工夫による省エネ効果

建物配置では南面開口部の確保と東西面の開口部制限、太陽光パネルの設置方位などが重要になります。

また、間取りでは冷暖房効率を考慮したゾーニング、吹き抜けや大空間の配置にも注意が必要です。

また、間取りでは冷暖房効率を考慮したゾーニング、吹き抜けや大空間の配置にも注意が必要です。

上岡祐介建築設計事務所が目標等級の達成をサポートします

上岡祐介建築設計事務所が目標等級の達成をサポートします

上岡祐介建築設計事務所が

目標等級の達成をサポートします

目標等級の達成をサポートします

上岡祐介建築設計事務所

が目標等級の達成を

サポートします

が目標等級の達成を

サポートします

一次エネルギー消費量等級の評価・認定を受けるためには、外皮性能の詳細な計算や設備機器の効率算定など、専門的で複雑な計算が必要になります。

また、住宅性能評価においては、一次エネルギー消費量だけでなく、外皮計算を始め、耐震性・劣化対策・維持管理対策・空気環境などの複数分野についても評価していく必要があり、設計者にとって大きな負担となります。

建築プロジェクトにおいて、目標とする一次エネルギー消費量等級を確実に取得するなら、上岡祐介建築設計事務所にお任せください。

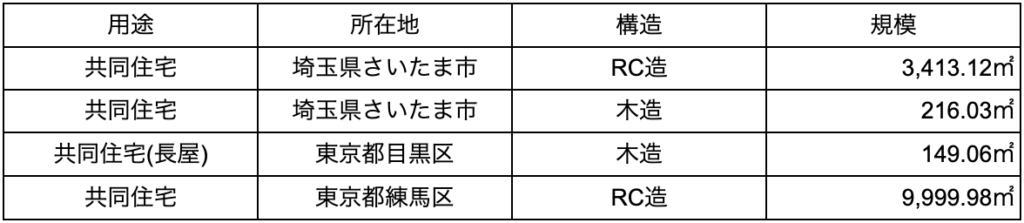

当社は、上場企業や大手設計事務所から個人設計事務所まで、1,547社以上のサポート実績があり、累計2,573物件の省エネ計算を行ってまいりました。住宅性能評価についても多くの実績があります。

また、住宅性能評価においては、一次エネルギー消費量だけでなく、外皮計算を始め、耐震性・劣化対策・維持管理対策・空気環境などの複数分野についても評価していく必要があり、設計者にとって大きな負担となります。

建築プロジェクトにおいて、目標とする一次エネルギー消費量等級を確実に取得するなら、上岡祐介建築設計事務所にお任せください。

当社は、上場企業や大手設計事務所から個人設計事務所まで、1,547社以上のサポート実績があり、累計2,573物件の省エネ計算を行ってまいりました。住宅性能評価についても多くの実績があります。

住宅性能評価業務の実績 2025.1月時点

また、単純な計算代行ではなく、設計事務所としての現場経験を活かし、目標等級達成のための断熱仕様や設備選定の最適化提案、BEI値改善のための具体的なアドバイスなどを行います。

住宅性能評価だけでなく、省エネ法届出、省エネ適合性判定、住宅性能評価、CASBEE、BELS、ZEH、ZEBなど、環境建築計算に関わる業務をすべて一括でお請けできますので、まずはお気軽にご相談ください。

住宅性能評価だけでなく、省エネ法届出、省エネ適合性判定、住宅性能評価、CASBEE、BELS、ZEH、ZEBなど、環境建築計算に関わる業務をすべて一括でお請けできますので、まずはお気軽にご相談ください。