建築業界に大きな影響を与える「建築物省エネ法」の改正が2025年4月に施行されました。

この法改正により特に重要となるのが、原則すべての新築建築物に省エネ基準の適合が義務づけられることと、その適合性を確認するための手続きである「省エネ適合性判定」です。法改正後は、これまで省エネ基準適合義務の対象外であった住宅や小規模建築物も含まれており、新築や増改築を行う際には、省エネ基準への適合が求められます。

今回の省エネ基準適合義務の拡大により、設計事務所では、省エネ計算はもとより、確認申請と連動した省エネ適合性判定に関する専門知識が不可欠となり、申請図書の作成や手続きの煩雑化に伴い業務量の大幅な増加が予想されます。

業務を円滑に進めるためには、2025年4月以降の省エネ基準適合義務化と、それに伴う建築確認手続きの見直しの内容を正確に理解し、省エネ計算代行サービスの活用を検討するなど、効率的な対応方法を確立することが急務といえます。

ここでは、この制度の基本から必要書類、よくある指摘事項まで、設計士が実務で求められる省エネ適合性判定に関する情報を解説します。

この法改正により特に重要となるのが、原則すべての新築建築物に省エネ基準の適合が義務づけられることと、その適合性を確認するための手続きである「省エネ適合性判定」です。法改正後は、これまで省エネ基準適合義務の対象外であった住宅や小規模建築物も含まれており、新築や増改築を行う際には、省エネ基準への適合が求められます。

今回の省エネ基準適合義務の拡大により、設計事務所では、省エネ計算はもとより、確認申請と連動した省エネ適合性判定に関する専門知識が不可欠となり、申請図書の作成や手続きの煩雑化に伴い業務量の大幅な増加が予想されます。

業務を円滑に進めるためには、2025年4月以降の省エネ基準適合義務化と、それに伴う建築確認手続きの見直しの内容を正確に理解し、省エネ計算代行サービスの活用を検討するなど、効率的な対応方法を確立することが急務といえます。

ここでは、この制度の基本から必要書類、よくある指摘事項まで、設計士が実務で求められる省エネ適合性判定に関する情報を解説します。

省エネ適合性判定とは?

省エネ適合性判定とは?

省エネ適合性判定とは?

省エネ適合性判定とは?

省エネ適合性判定(以下、省エネ適判)とは、2017年4月に施行された「建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく制度です。前述のとおり、2025年4月1日の法改正によりこの制度の対象は拡大され、新築・増改築を行うほぼすべての住宅・非住宅建築物で義務化されました。

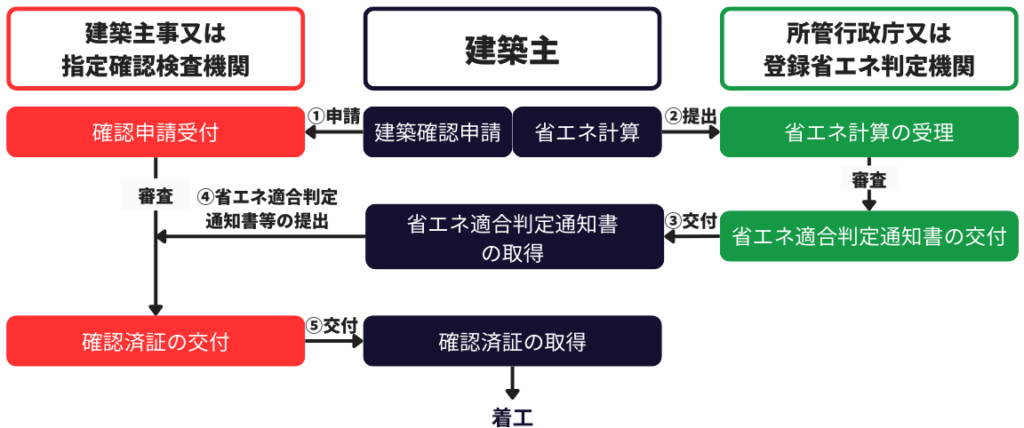

建築物の設計段階で省エネルギー性能を第三者機関が客観的に評価し、国の定める省エネ基準に適合していることを判定します。適合判定通知書は確認済証の交付に必要なため、届出義務とは異なり、省エネ基準に適合していると判定されなければ着工することができません。

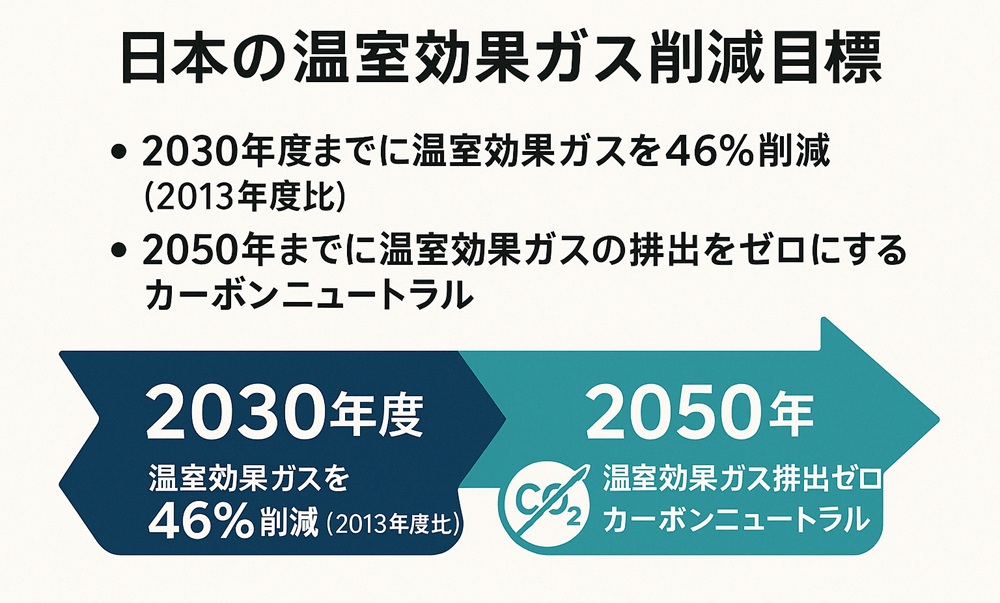

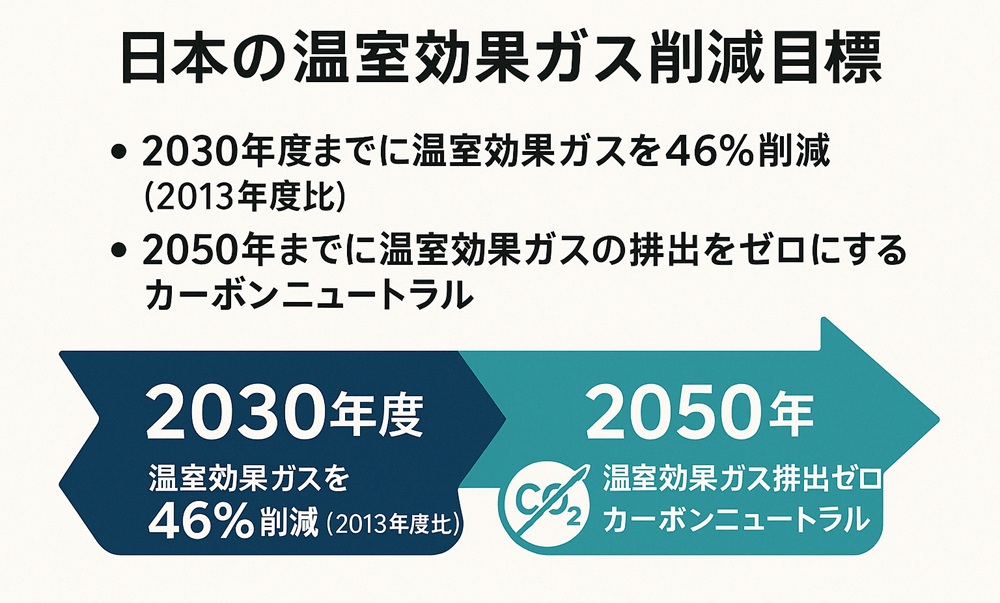

省エネ適判が制定された背景には、日本政府が掲げる以下の目標の実現があります。

省エネ適判が制定された背景には、日本政府が掲げる以下の目標の実現があります。

- 2030年度までに温室効果ガスを46%削減(2013年度比)

- 2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにするカーボンニュートラル

出典:国土交通省「令和4年度改正建築物省エネ法の概要」を参考に弊社作成

エネルギー消費量の約3割を占める建築物分野は、これらの目標達成において重要な役割を担っており、省エネ対策の徹底が求められています。特に、住宅・建築物における冷暖房、給湯、照明などのエネルギー消費量は依然として多く、効率的な省エネルギー対策が重要な課題となっています。

こうした背景から、建築物の設計段階で省エネルギー性能を客観的に評価し、一定の基準を確保するための仕組みとして省エネ適判が制定されました。

こうした背景から、建築物の設計段階で省エネルギー性能を客観的に評価し、一定の基準を確保するための仕組みとして省エネ適判が制定されました。

― 第三者機関が建築物の省エネ性能を評価

― 第三者機関が

建築物の省エネ性能を評価

省エネ適判では、建築主や設計者が提出する設計図書や計算書を基に、以下の機関が建築物の省エネ性能を評価します。

- 登録省エネ判定機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)

- 所管行政庁

登録省エネ判定機関は、建築物省エネ法第15条に基づき国土交通大臣または都道府県知事から登録を受けた機関です。主に建築確認を行う指定確認検査機関や住宅性能評価機関、建築センターなどが業務を担っています。

業務区域は機関ごとに定められており、全国で業務を行う機関もあれば特定の都道府県のみで業務を行う機関もあります。そのため、省エネ適判の申請時は、建築物の所在地や用途に応じて、最適な判定機関を選択します。

業務区域は機関ごとに定められており、全国で業務を行う機関もあれば特定の都道府県のみで業務を行う機関もあります。そのため、省エネ適判の申請時は、建築物の所在地や用途に応じて、最適な判定機関を選択します。

― 省エネ適判の対象となる建築物

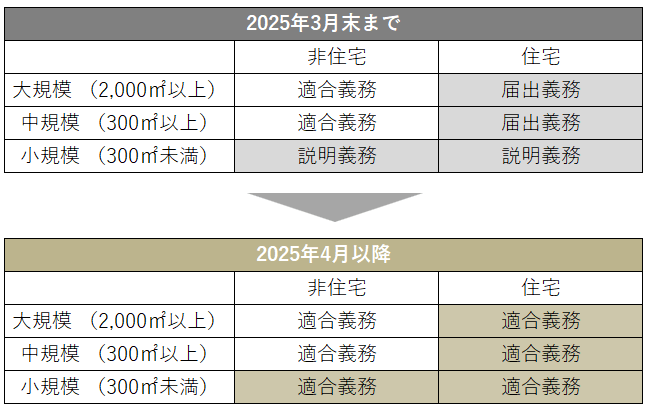

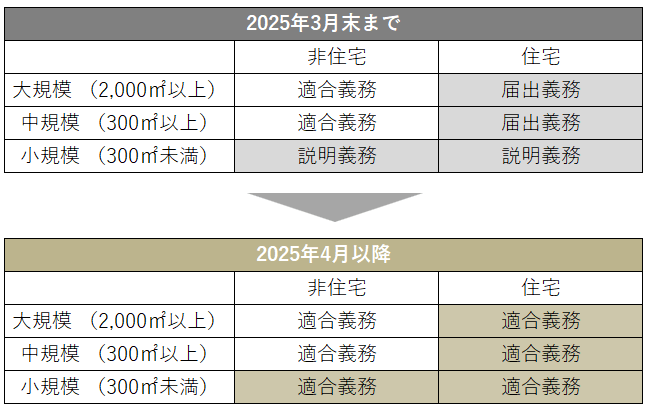

建築物省エネ法の改正が施行される2025年3月末までは、主に中規模・大規模の非住宅建築物が省エネ適判の対象でしたが、4月以降は次の通り改定されています。

2025年3月末まで存在した「説明義務」は、小規模な住宅・非住宅に対し、建築士が省エネ性能を説明するもので、基準適合の義務ではありませんでした。

また、中規模以上の住宅に適用されていた「届出義務」も、行政庁への届出は必要でしたが、基準に適合していなくても着工は可能でした。

しかし法改正後は、「説明義務」と「届出義務」は廃止され、原則全ての新築・増改築建築物に省エネ基準への「適合義務」が適用されます。 これにより、対象となる建築物の設計においては、省エネ計算や省エネ適合性判定(省エネ適判)の手続きが原則として必要となります。

また、中規模以上の住宅に適用されていた「届出義務」も、行政庁への届出は必要でしたが、基準に適合していなくても着工は可能でした。

しかし法改正後は、「説明義務」と「届出義務」は廃止され、原則全ての新築・増改築建築物に省エネ基準への「適合義務」が適用されます。 これにより、対象となる建築物の設計においては、省エネ計算や省エネ適合性判定(省エネ適判)の手続きが原則として必要となります。

― 増改築も省エネ適判の対象になる

― 増改築も

省エネ適判の対象になる

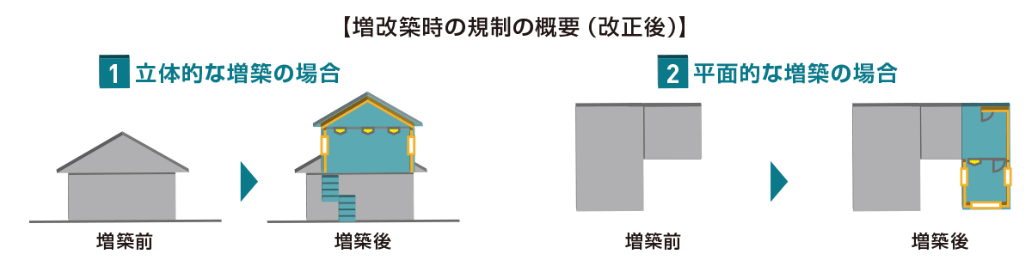

今回の法改正により、建築物の増改築に関する省エネ適判の対象が変わります。

増改築の際の省エネ基準適合の評価方法が見直されました。

古い建築物では構造上の制約から断熱改修が物理的に困難なケースも多くありました。この状況は、長期的な既存建築ストックの有効活用を阻害する要因となっていました。

しかし、2025年4月以降の増改築では、原則として増築部分が省エネ基準に適合すればよいです。ただし、既存部分を含め建築物全体が省エネ基準に適合することが求められる場合もあります。

増改築の際の省エネ基準適合の評価方法が見直されました。

古い建築物では構造上の制約から断熱改修が物理的に困難なケースも多くありました。この状況は、長期的な既存建築ストックの有効活用を阻害する要因となっていました。

しかし、2025年4月以降の増改築では、原則として増築部分が省エネ基準に適合すればよいです。ただし、既存部分を含め建築物全体が省エネ基準に適合することが求められる場合もあります。

一部の建築物は省エネ適判の対象外

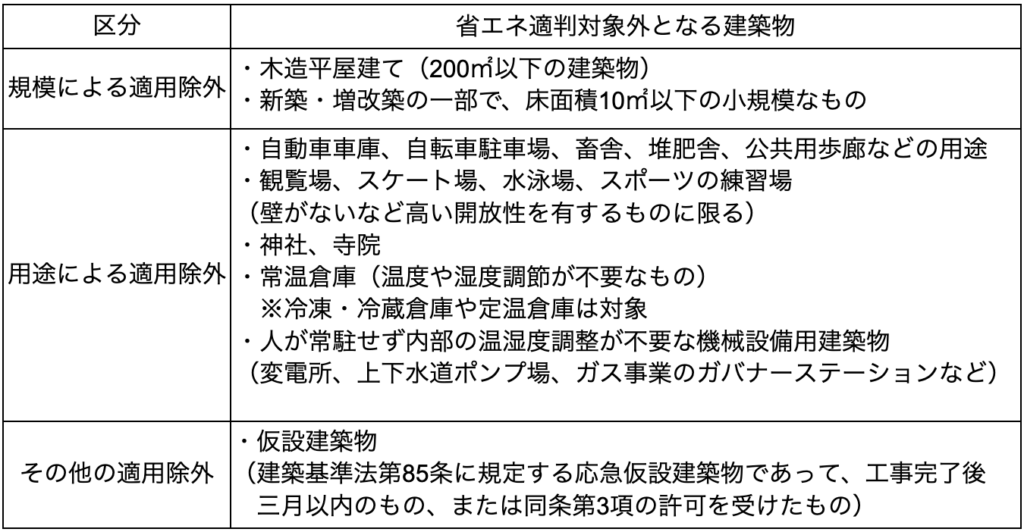

2025年4月の法改正により省エネ基準への適合義務が原則としてすべての建築物に拡大されました。しかし、以下の建築物は省エネ基準適合義務の適用除外となります。

| 区分 | 省エネ適判対象外となる建築物 |

|---|---|

| 規模による適用除外 | ・木造平屋建て(200㎡以下の建築物) ・新築・増改築の一部で、床面積10㎡以下の小規模なもの |

| 用途による適用除外 | ・自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊などの用途 ・観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 (壁がないなど高い開放性を有するものに限る) ・神社、寺院 ・常温倉庫 (温度や湿度調節が不要なもの) ※冷凍・冷蔵倉庫や定温倉庫は対象 ・人が常駐せず内部の温湿度調整が不要な機械設備用建築物 (変電所、上下水道ポンプ場、ガス事業のガバナーステーションなど) |

| その他の適用除外 | ・仮設建築物 (建築基準法第85条に規定する応急仮設建築物であって、工事完了後三月以内のもの、または同条第3項の許可を受けたもの) |

建築物の用途は、建築確認申請書に記載される用途で判断されます。複合用途となる場合は、原則として省エネ適判の対象となりますので注意が必要です。

例えば、部分的に管理人室を有する自動車車庫でも、建築物の用途が「自動車車庫」となっていれば全体として省エネ適判の対象外となります。

ただし、「自動車車庫」と「事務所」のように複合用途となる場合は省エネ適判の対象となるため注意が必要です。

判断に迷う場合は、申請前に所管行政庁や登録省エネ判定機関に確認することをおすすめします。

例えば、部分的に管理人室を有する自動車車庫でも、建築物の用途が「自動車車庫」となっていれば全体として省エネ適判の対象外となります。

ただし、「自動車車庫」と「事務所」のように複合用途となる場合は省エネ適判の対象となるため注意が必要です。

判断に迷う場合は、申請前に所管行政庁や登録省エネ判定機関に確認することをおすすめします。

省エネ適判に適合する基準値

省エネ適判に適合する基準値

省エネ適判では、設計段階で建築物の省エネルギー性能が建築物の用途や地域に応じた基準値を満たしているかどうかが審査されます。主に「BEI(Building Energy Index)値」、「UA値(外皮平均熱貫流率)」、「ηAC値(日射熱取得率)」が用いられます。

| 建築物の区分 | 評価に使用される指標 |

|---|---|

| 住宅・共同住宅 | BEI値、UA値、ηAC値の全て |

| 非住宅建築物 | BEI値のみ |

省エネ基準への適合性を評価する方法としては、建築物ごとに計算する性能基準と、仕様によって判断する仕様基準があります。

性能基準に基づき基準値を計算する際には、国土交通省が提供するWEBプログラム(住宅版、非住宅版)を使用します。住宅用ではWEBPRO、非住宅用ではWEBTOOLなどが提供されています。

計算結果は「省エネ計算書」として出力し、省エネ適判の申請時に提出します。申請は、登録省エネ判定機関または所管行政庁に対して行い、省エネ計算書のほかに建築物の図面や設備の仕様書などを添付します。

設計内容と計算条件に不整合があれば差し戻しとなるため、申請書類は判定機関ごとの様式に従って作成し、必要な図書を漏れなく、かつ整合性を十分に確認して作成することが重要になります。

性能基準に基づき基準値を計算する際には、国土交通省が提供するWEBプログラム(住宅版、非住宅版)を使用します。住宅用ではWEBPRO、非住宅用ではWEBTOOLなどが提供されています。

計算結果は「省エネ計算書」として出力し、省エネ適判の申請時に提出します。申請は、登録省エネ判定機関または所管行政庁に対して行い、省エネ計算書のほかに建築物の図面や設備の仕様書などを添付します。

設計内容と計算条件に不整合があれば差し戻しとなるため、申請書類は判定機関ごとの様式に従って作成し、必要な図書を漏れなく、かつ整合性を十分に確認して作成することが重要になります。

― 住宅・共同住宅はBEI値・UA値・ηAC値で評価

― 住宅・共同住宅は

BEI値・UA値・ηAC値で評価

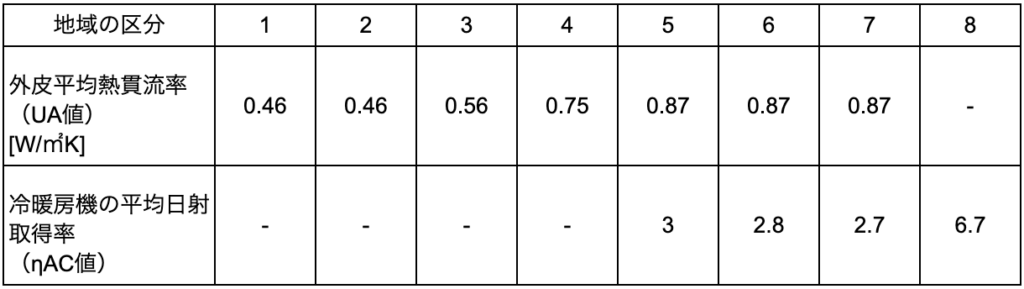

住宅や共同住宅の省エネ適判で評価される省エネ性能は、BEI値、UA値、ηAC値が対象です。

BEI(Building Energy Index)値は、建築物の一次エネルギー消費性能を示す指標です。「設計一次エネルギー消費量÷基準一次エネルギー消費量」という計算式で表され、値が小さいほど省エネ性能が高いことを意味します。BEI≦1.0が省エネ基準適合の条件となり、例えばBEI値が0.8であれば基準より20%少ないエネルギー消費量で建築物が運用できることを示しています。

UA値は建築物の断熱性能を示し、値が小さいほど建物から熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。

一方、ηAC値は冷房期における日射遮蔽性能を表す基準値です。値が小さいほど夏季に建物内部への日射熱の侵入を効果的に抑制できることを示します

UA値とηAC値の基準値は、日本全国を8つに区分けした地域区分ごとに細かく異なります。

BEI(Building Energy Index)値は、建築物の一次エネルギー消費性能を示す指標です。「設計一次エネルギー消費量÷基準一次エネルギー消費量」という計算式で表され、値が小さいほど省エネ性能が高いことを意味します。BEI≦1.0が省エネ基準適合の条件となり、例えばBEI値が0.8であれば基準より20%少ないエネルギー消費量で建築物が運用できることを示しています。

UA値は建築物の断熱性能を示し、値が小さいほど建物から熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。

一方、ηAC値は冷房期における日射遮蔽性能を表す基準値です。値が小さいほど夏季に建物内部への日射熱の侵入を効果的に抑制できることを示します

UA値とηAC値の基準値は、日本全国を8つに区分けした地域区分ごとに細かく異なります。

| 地域の区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

外皮平均熱貫流率 (UA値) [W/㎡K] |

0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | – |

|

冷暖房機の平均日射 取得率 (ηAC値) |

– | – | – | – | 3 | 2.8 | 2.7 | 6.7 |

例えば、北海道などの寒冷地(1~4地域)では断熱性能を示すUA値の基準が厳しく設定される一方、冬場の日射取得が暖房に有効なため、日射遮蔽性能を示すηAC値の基準は設けられていません。

逆に、沖縄などの蒸暑地(8地域)では日射を遮る遮熱性能が重要視され、ηAC値に厳しい基準が設けられています。

省エネ適判では、BEI値、UA値、ηAC値すべて地域区分ごとに定められた基準値を同時に満たすことが求められており、一つでも基準を超過した場合は「不適合」と判定されます。

逆に、沖縄などの蒸暑地(8地域)では日射を遮る遮熱性能が重要視され、ηAC値に厳しい基準が設けられています。

省エネ適判では、BEI値、UA値、ηAC値すべて地域区分ごとに定められた基準値を同時に満たすことが求められており、一つでも基準を超過した場合は「不適合」と判定されます。

― 非住宅建築物はBEI値のみで評価

― 非住宅建築物はBEI値のみで

評価

非住宅建築物(事務所・店舗・病院・学校・工場など)の省エネ適判では、「一次エネルギー消費量基準(BEI値)」のみを指標として評価が行われます。

住宅・共同住宅とは異なり、外皮性能を示すUA値やηAC値は省エネ基準への適合判定の直接的な基準としては用いられません。

非住宅建築物では、建物用途と規模に応じてBEIの基準値が定められており、2024年4月以降、大規模非住宅建築物(床面積2,000㎡以上)については省エネ基準が引き上げられ、結果的に、用途に応じてBEI=0.75~0.85の範囲が基準となりました。

また、非住宅建築物の外皮性能を評価する指標としては、PAL*(パルスター)が用いられます。PAL*は建物の屋内周囲空間(ペリメータゾーン)の年間熱負荷を床面積で除した値です。単位は[MJ/m²/年]で表され、建物用途別に地域ごとに定められた判断基準値以下であることが求められます。

ただし、PAL*は省エネ適合性判定では直接の適合基準とはなっておらず、建物の外皮性能を評価する際の参考指標として位置づけられています。

住宅・共同住宅とは異なり、外皮性能を示すUA値やηAC値は省エネ基準への適合判定の直接的な基準としては用いられません。

非住宅建築物では、建物用途と規模に応じてBEIの基準値が定められており、2024年4月以降、大規模非住宅建築物(床面積2,000㎡以上)については省エネ基準が引き上げられ、結果的に、用途に応じてBEI=0.75~0.85の範囲が基準となりました。

また、非住宅建築物の外皮性能を評価する指標としては、PAL*(パルスター)が用いられます。PAL*は建物の屋内周囲空間(ペリメータゾーン)の年間熱負荷を床面積で除した値です。単位は[MJ/m²/年]で表され、建物用途別に地域ごとに定められた判断基準値以下であることが求められます。

ただし、PAL*は省エネ適合性判定では直接の適合基準とはなっておらず、建物の外皮性能を評価する際の参考指標として位置づけられています。

省エネ適判に必要となる書類・図面

省エネ適判に必要となる書類・

図面

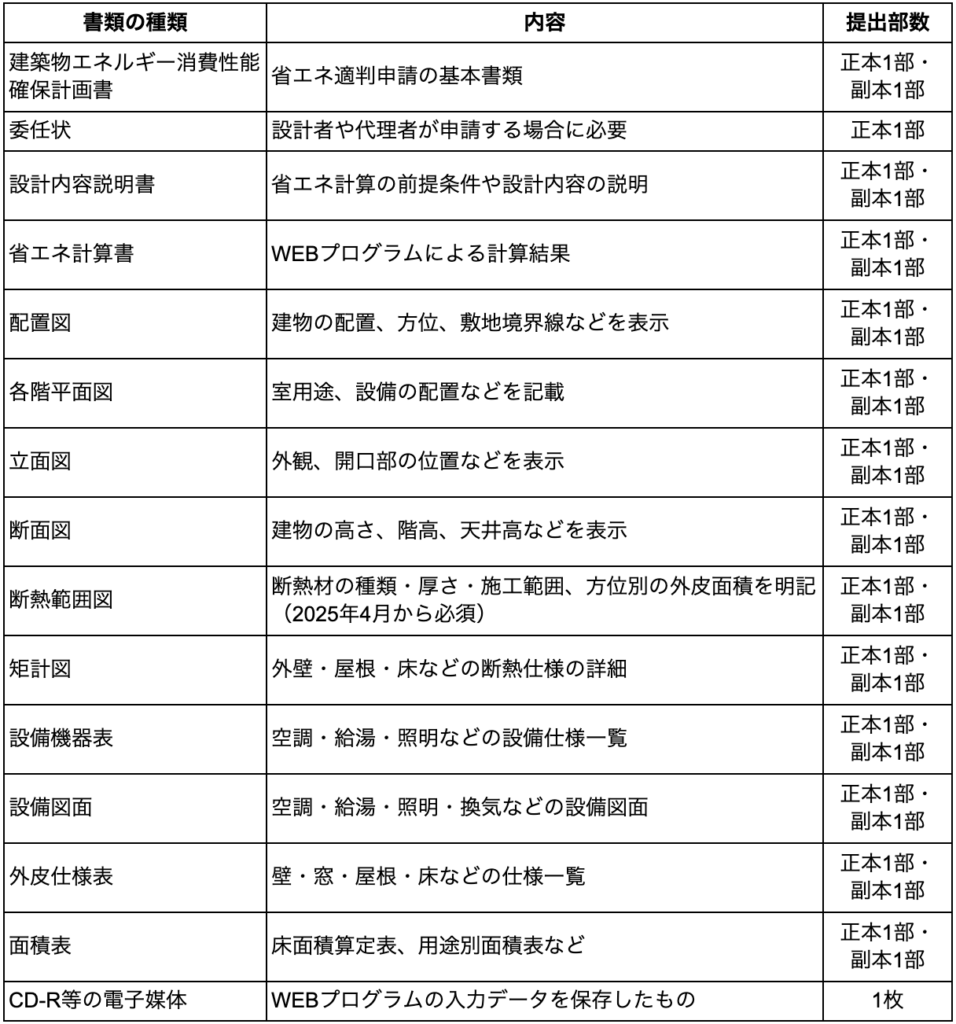

省エネ適判の申請では、建築物の省エネ性能を適切に評価するため、外皮性能や設備の仕様など多岐にわたる書類や図面を提出します。2025年4月からは申請に必要な資料も増加しています。以下に、省エネ適判申請に必要となる主な書類・図面の一覧をまとめました。

| 書類の種類 | 内容 | 提出部数 |

|---|---|---|

| 建築物エネルギー消費性能確保計画書 | 省エネ適判申請の基本書類 | 正本1部・副本1部 |

| 委任状 | 設計者や代理者が申請する場合に必要 | 正本1部 |

| 設計内容説明書 | 省エネ計算の前提条件や設計内容の説明 | 正本1部・副本1部 |

| 省エネ計算書 | WEBプログラムによる計算結果 | 正本1部・副本1部 |

| 配置図 | 建物の配置、方位、敷地境界線などを表示 | 正本1部・副本1部 |

| 各階平面図 | 室用途、設備の配置などを記載 | 正本1部・副本1部 |

| 立面図 | 外観、開口部の位置などを表示 | 正本1部・副本1部 |

| 断面図 | 建物の高さ、階高、天井高さなどを表示 | 正本1部・副本1部 |

| 断熱範囲図 | 断熱材の種類・厚さ・施工範囲、方位別の外皮面積を明記(2025年4月から必須) | 正本1部・副本1部 |

| 矩計図 | 外壁・屋根・床などの断熱仕様の詳細 | 正本1部・副本1部 |

| 設備機器表 | 空調・給湯・照明などの設備仕様一覧 | 正本1部・副本1部 |

| 設備図面 | 空調・給湯・照明・換気などの設備図面 | 正本1部・副本1部 |

| 外皮仕様表 | 壁・窓・屋根・床などの仕様一覧 | 正本1部・副本1部 |

| 面積表 | 床面積算定表、用途別面積表など | 正本1部・副本1部 |

| CD-R等の電子媒体 | WEBプログラムの入力データを保存したもの | 1枚 |

省エネ適判では、提出図面や書類の整合性がこれまで以上に重視されています。とくに、設計図書と省エネ計算書が矛盾していると、差し戻しや手戻りが発生する可能性が高まります。

省エネ計算を外部に委託している場合は、内容を十分に理解しないまま図面をまとめてしまう例もあり、現場での混乱につながります。そのため、設計と計算を別々に考えるのではなく、一体で管理する意識が重要になります。

省エネ計算を外部に委託している場合は、内容を十分に理解しないまま図面をまとめてしまう例もあり、現場での混乱につながります。そのため、設計と計算を別々に考えるのではなく、一体で管理する意識が重要になります。

― 2025年4月からは「断熱範囲図」の提出が必須になる

― 2025年4月からは「断熱範囲

図」の提出が必須になる

2025年4月の法改正により、省エネ適合性判定では「断熱範囲図」の提出が必須となりました。

断熱範囲図には主に以下の項目を記載することが求められます。

断熱範囲図には主に以下の項目を記載することが求められます。

- 断熱材の種類(グラスウール、硬質ウレタンフォームなど)と熱性能

- 断熱材の厚さと施工範囲

- 建築物の方位別の外皮面積(外壁、屋根、床、窓などの熱的境界)

外皮面積については、方位・建物の用途・断熱材の仕様別に記載する必要があります。 断熱範囲図は、省エネ計算書と整合性を取りながら作成することが重要です。

しかし、実務上は断熱範囲図を作成したことがない設計事務所が多いのが現状です。

また、省エネ計算と設計図を別々に進めてしまうと、計算後に断熱材の範囲や性能が変更された場合に整合性が取れなくなります。設計者自身が計算書を十分に理解していないと、計算結果と矛盾する図面を提出してしまい、審査での差し戻しの原因となります。

ミスを防ぐためには、設計初期段階から関係者同士で密に情報を共有し、断熱範囲図の作成を計画的に進めましょう。

しかし、実務上は断熱範囲図を作成したことがない設計事務所が多いのが現状です。

また、省エネ計算と設計図を別々に進めてしまうと、計算後に断熱材の範囲や性能が変更された場合に整合性が取れなくなります。設計者自身が計算書を十分に理解していないと、計算結果と矛盾する図面を提出してしまい、審査での差し戻しの原因となります。

ミスを防ぐためには、設計初期段階から関係者同士で密に情報を共有し、断熱範囲図の作成を計画的に進めましょう。

設計者が知っておくべき省エネ適判の「費用体系」

設計者が知っておくべき省エネ適判の「費用体系」

設計者が知っておくべき

省エネ適判の「費用体系」

省エネ適判の「費用体系」

設計者が知っておくべき

省エネ適判の「費用体系」

省エネ適判の「費用体系」

省エネ適合性判定の申請にあたっては、建築物の用途や規模、評価手法に応じた所定の審査手数料が必要となります。2025年(令和7年)4月1日から新料金体系が適用されています。

変更申請や軽微変更についても手数料が発生し、原則として元の判定料金の60%が下限とされますので、ご注意ください。

また、判定の再申請や証明書の発行など追加対応が発生した場合も、別途費用が必要になります。

判定機関により実務対応が異なるため、設計段階で早めに目安を把握しておきましょう。

変更申請や軽微変更についても手数料が発生し、原則として元の判定料金の60%が下限とされますので、ご注意ください。

また、判定の再申請や証明書の発行など追加対応が発生した場合も、別途費用が必要になります。

判定機関により実務対応が異なるため、設計段階で早めに目安を把握しておきましょう。

― 床面積の計算方法で手数料が異なる

― 床面積の計算方法で手数料が

異なる

省エネ適合性判定における審査手数料は、建築物の用途や評価手法に加えて、申請に含める床面積の範囲によっても大きく変わります。

一般的な延べ床面積とは異なり、手数料の算定では、エネルギー消費性能を評価する「計算対象範囲」のみが対象となります。

例えば、工場の製造室、冷凍・冷蔵室、特殊環境を必要とする実験室、機械式駐車場など標準化が困難な室は対象外とされます。

また、複合用途建築物では「住宅部分」「非住宅部分」「共用部分」が個別に算出され、それぞれ異なる単価で手数料が計算されるため、思っていたより費用が高くなることもあります。

思わぬ追加費用や申請範囲の認識違いによる手戻りを避けるためには、申請前に「どこまでを判定対象とするか」、判定機関と明確にすり合わせを行い、見積もりの根拠を確認しておくと安心です。

設計初期の図面がある程度整った段階で、早めに判定機関へ見積もり相談を行うのが理想的です。

一般的な延べ床面積とは異なり、手数料の算定では、エネルギー消費性能を評価する「計算対象範囲」のみが対象となります。

例えば、工場の製造室、冷凍・冷蔵室、特殊環境を必要とする実験室、機械式駐車場など標準化が困難な室は対象外とされます。

また、複合用途建築物では「住宅部分」「非住宅部分」「共用部分」が個別に算出され、それぞれ異なる単価で手数料が計算されるため、思っていたより費用が高くなることもあります。

思わぬ追加費用や申請範囲の認識違いによる手戻りを避けるためには、申請前に「どこまでを判定対象とするか」、判定機関と明確にすり合わせを行い、見積もりの根拠を確認しておくと安心です。

設計初期の図面がある程度整った段階で、早めに判定機関へ見積もり相談を行うのが理想的です。

― 追加審査・再申請にも手数料が発生

― 追加審査・再申請にも手数料が発生

設計途中の図面や仕様の変更、または提出書類の不備が見つかった場合、省エネ適合性判定では再申請や追加審査に伴い追加手数料が発生することがあります。

軽微な変更であれば「軽微変更該当証明申請」として、元の判定料金の1/2~4/5程度の費用がかかる場合があります。変更の程度が極めて軽微な場合は、元料金の1/3~1/5程度になることもあります。

設計内容の大幅な変更が発生した場合(計画変更)も、再度の判定申請が必要となり、別途手数料が発生します。特に建物用途が変更された場合や計算方法が変更された場合(モデル建物法から標準入力法への変更など)は再申請が必要になります。

また、最初の申請が他の機関で行われていた場合には注意が必要です。自機関での再判定では「引き継ぎ手数料」として通常より高い手数料(元料金の約120%程度)がかかる場合もあります。

再申請・再審査が発生しそうな場合は、変更内容が固まった時点で、できるだけ早めに判定機関に相談し、必要な手続きや費用の見積もりを事前に確認しておきましょう。

軽微な変更であれば「軽微変更該当証明申請」として、元の判定料金の1/2~4/5程度の費用がかかる場合があります。変更の程度が極めて軽微な場合は、元料金の1/3~1/5程度になることもあります。

設計内容の大幅な変更が発生した場合(計画変更)も、再度の判定申請が必要となり、別途手数料が発生します。特に建物用途が変更された場合や計算方法が変更された場合(モデル建物法から標準入力法への変更など)は再申請が必要になります。

また、最初の申請が他の機関で行われていた場合には注意が必要です。自機関での再判定では「引き継ぎ手数料」として通常より高い手数料(元料金の約120%程度)がかかる場合もあります。

再申請・再審査が発生しそうな場合は、変更内容が固まった時点で、できるだけ早めに判定機関に相談し、必要な手続きや費用の見積もりを事前に確認しておきましょう。

省エネ適合性判定の審査で指摘を受けやすい3つの事項

省エネ適合性判定の審査で指摘を受けやすい3つの事項

省エネ適合性判定の審査で

指摘を受けやすい3つの事項

指摘を受けやすい3つの事項

省エネ適合性判定の

審査で指摘を受けやすい3つの事項

審査で指摘を受けやすい3つの事項

省エネ適合性判定の手続きでは、図面や書類の整合性が取れていなかったり、制度の細かい部分を見落としていたりすることで、審査機関からの指摘や差し戻しが発生するケースがよくあります。

ここでは、設計者がとくに注意しておきたい、実務で指摘されやすい代表的な3つのポイントをまとめてご紹介します。

ここでは、設計者がとくに注意しておきたい、実務で指摘されやすい代表的な3つのポイントをまとめてご紹介します。

― 断熱範囲図の不備

省エネ適合性判定の審査で指摘を受けやすいのが、「断熱範囲図」の不備です。

断熱範囲図における主な不備としては、断熱材の仕様情報(種類・厚さ・熱伝導率・JIS規格番号など)の記載不足、方位別の外皮面積情報の欠落、熱橋(ヒートブリッジ)部分の対策表示漏れが挙げられます。

また、断熱の連続性が図示されていない、無断熱部分の明示がない、防湿層や通気層の情報不足、他の図面との整合性欠如なども審査で指摘される重要な不備です。

特に熱橋部分は結露や熱損失の原因となるため、柱・梁などの構造部材と断熱材の取り合い部分の詳細な表示が求められます。

断熱範囲図は、法改正で提出が義務化されたばかりの書類であるため、作成経験の少ない設計事務所も多く、審査差し戻し原因となりやすいです。

そのため、不明点がある場合は、経験豊富な設計事務所や省エネ判定機関に事前相談することで、審査での差し戻しリスクを大幅に低減できます。

断熱範囲図における主な不備としては、断熱材の仕様情報(種類・厚さ・熱伝導率・JIS規格番号など)の記載不足、方位別の外皮面積情報の欠落、熱橋(ヒートブリッジ)部分の対策表示漏れが挙げられます。

また、断熱の連続性が図示されていない、無断熱部分の明示がない、防湿層や通気層の情報不足、他の図面との整合性欠如なども審査で指摘される重要な不備です。

特に熱橋部分は結露や熱損失の原因となるため、柱・梁などの構造部材と断熱材の取り合い部分の詳細な表示が求められます。

断熱範囲図は、法改正で提出が義務化されたばかりの書類であるため、作成経験の少ない設計事務所も多く、審査差し戻し原因となりやすいです。

そのため、不明点がある場合は、経験豊富な設計事務所や省エネ判定機関に事前相談することで、審査での差し戻しリスクを大幅に低減できます。

― 省エネ適判の完了前に建築確認申請の審査を受ける

― 省エネ適判の完了前に

建築確認申請の審査を受ける

省エネ適判の対象となる建築物は、着工に必須となる確認済証を取得するために、事前に「省エネ適合判定通知書」の交付を受けておく必要があります。省エネ適合判定通知書の交付を受けていない場合、建築物の省エネ性能を証明することができないためです。

しかし、実務では省エネ適判の申請が遅れてしまい、審査完了を待っている間は確認済証が交付されず、工事着工ができないケースが実際に発生しています。

また、2025年4月の法改正により、省エネ適合性判定の対象が拡大され、申請件数の増加が見込まれています。特に今年の10月頃までは、全国的に審査の混雑が予想されており、判定結果の通知までに最大3カ月を要するケースもあるとされています。

そのため、設計スケジュール全体に余裕を持たせるとともに、書類の事前準備や確認を徹底し、差し戻しのリスクを減らすことが重要です。建築確認申請や着工時期への影響を避けるためにも、工程管理には一層の慎重さが求められます。

また、2025年4月の法改正により、省エネ適合性判定の対象が拡大され、申請件数の増加が見込まれています。特に今年の10月頃までは、全国的に審査の混雑が予想されており、判定結果の通知までに最大3カ月を要するケースもあるとされています。

そのため、設計スケジュール全体に余裕を持たせるとともに、書類の事前準備や確認を徹底し、差し戻しのリスクを減らすことが重要です。建築確認申請や着工時期への影響を避けるためにも、工程管理には一層の慎重さが求められます。

― 軽微変更の判断ミス・手続き漏れ

― 軽微変更の判断ミス・手続き漏れ

施工中に起きる変更のなかには、見た目には軽微でも、実は省エネ基準に影響するものが含まれていることがあります。

例えば、空調機器や給湯器の型番変更、断熱仕様の見直しなどが該当します。本来ならば内容に応じて「軽微な変更説明書」の作成や「軽微変更該当証明」の取得が必要ですが、自己判断で申請せずに進めてしまい、後から大きな問題になるケースが多くあります。

完了検査では、申請した書類内容と実際の現場で納品されたものがすべて一致していることが求められ、1つでも異なる場合は軽微変更の申請が必要となり、反映されていない場合、不適合となり引渡しができなくなることがあります。

そのため、工事中に設計変更が生じた場合は、速やかに建築確認申請を行った建築主事または指定確認検査機関に相談しましょう。

例えば、空調機器や給湯器の型番変更、断熱仕様の見直しなどが該当します。本来ならば内容に応じて「軽微な変更説明書」の作成や「軽微変更該当証明」の取得が必要ですが、自己判断で申請せずに進めてしまい、後から大きな問題になるケースが多くあります。

完了検査では、申請した書類内容と実際の現場で納品されたものがすべて一致していることが求められ、1つでも異なる場合は軽微変更の申請が必要となり、反映されていない場合、不適合となり引渡しができなくなることがあります。

そのため、工事中に設計変更が生じた場合は、速やかに建築確認申請を行った建築主事または指定確認検査機関に相談しましょう。

設計者の悩みを解決する上岡祐介建築設計事務所の

「省エネ適合性判定業務」

設計者の悩みを解決する上岡祐介建築設計事務所の「省エネ適合性判定業務」

設計者の悩みを解決する

上岡祐介建築設計事務所の

「省エネ適合性判定業務」

上岡祐介建築設計事務所の

「省エネ適合性判定業務」

設計者の悩みを解決する

上岡祐介建築設計事務所の

「省エネ適合性判定業務」

上岡祐介建築設計事務所の

「省エネ適合性判定業務」

省エネ適判は、設計初期から完了検査まで、幅広くかつ高度な対応が求められる煩雑な手続きです。設計事務所にとっては、本来の設計・監理業務に加え、省エネ関連業務への対応まで求められるため、時間的・技術的な負担が非常に大きくなるのが実情です。

上岡祐介建築設計事務所では、20年以上にわたる設計監理経験と、2,573棟以上の実績(設計・監理・省エネ業務含む)をもとに、省エネ適合性判定の全工程を一貫してワンストップでサポートしています。

確認申請から仕様変更、完了検査に至るまで、各段階で求められる書類の整備や整合性確認、軽微変更の判断、補助資料の作成まで、現場の実務に即した対応で、スムーズな申請を実現いたします。

また、当社では省エネ計算を反映した断熱範囲図も作成し、設計精度の向上と申請業務の効率化をサポートします。

また、東京都・神奈川・埼玉・千葉の案件については、役所への提出や副本受領なども代行する「丸投げ代行サービス」に対応し、設計事務所様の業務効率の最大化を支援しています。無料相談も承っておりますので、この機会にぜひお問い合わせください。

上岡祐介建築設計事務所では、20年以上にわたる設計監理経験と、2,573棟以上の実績(設計・監理・省エネ業務含む)をもとに、省エネ適合性判定の全工程を一貫してワンストップでサポートしています。

確認申請から仕様変更、完了検査に至るまで、各段階で求められる書類の整備や整合性確認、軽微変更の判断、補助資料の作成まで、現場の実務に即した対応で、スムーズな申請を実現いたします。

また、当社では省エネ計算を反映した断熱範囲図も作成し、設計精度の向上と申請業務の効率化をサポートします。

また、東京都・神奈川・埼玉・千葉の案件については、役所への提出や副本受領なども代行する「丸投げ代行サービス」に対応し、設計事務所様の業務効率の最大化を支援しています。無料相談も承っておりますので、この機会にぜひお問い合わせください。