省エネ基準の適合が義務化されている建築物では、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、省エネ適判)を受けなければいけません。

省エネ適判では、着工前に建築物の省エネ性能が基準を満たしていることを書類や図面で判定されます。さらに建築物が完成したあとは、建築物が計画通りに施工されていることを審査する「完了検査」が実施されます。

完了検査で相違が見つかると、設計図書の修正や再検査が必要です。そのため、設計事務所では、完了検査に向けた入念な準備や対応が求められますが、その業務量の多さから、本来の設計業務に支障をきたすケースも少なくありません。

ここでは、省エネ適判における完了検査の申請手続きの流れと必要書類について詳しく解説します。また、完了検査をスムーズに効率的に進めるための3つのポイントも紹介します。

省エネ適判では、着工前に建築物の省エネ性能が基準を満たしていることを書類や図面で判定されます。さらに建築物が完成したあとは、建築物が計画通りに施工されていることを審査する「完了検査」が実施されます。

完了検査で相違が見つかると、設計図書の修正や再検査が必要です。そのため、設計事務所では、完了検査に向けた入念な準備や対応が求められますが、その業務量の多さから、本来の設計業務に支障をきたすケースも少なくありません。

ここでは、省エネ適判における完了検査の申請手続きの流れと必要書類について詳しく解説します。また、完了検査をスムーズに効率的に進めるための3つのポイントも紹介します。

省エネ適判における完了検査とは?

省エネ適判における

完了検査とは?

省エネ適判の完了検査では、実際の施工が、設計段階で提出された省エネ計画どおりに、エネルギー効率の基準や性能を正確に満たしているかを確認します。

検査に合格すると、建物が省エネ基準に適合していると認められ、正式な引き渡しへと進められます。不適合の場合、修正や再検査が必要となり、完了検査に合格するまで建築物の使用が認められません。

使用ができない建築物は引き渡しができないため、施工者や設計者は計画段階から入念な準備と確実な施工管理と施工監理を行うことが求められます。

検査に合格すると、建物が省エネ基準に適合していると認められ、正式な引き渡しへと進められます。不適合の場合、修正や再検査が必要となり、完了検査に合格するまで建築物の使用が認められません。

使用ができない建築物は引き渡しができないため、施工者や設計者は計画段階から入念な準備と確実な施工管理と施工監理を行うことが求められます。

― 書類検査・現場検査の2段階で実施

― 書類検査・現場検査の

2段階で実施

完了検査は、「書類検査」と「現場検査」の両方が実施されます。

書類検査では、設計計算書、使用材料や設備の証明書、施工計画書など、申請時に提出された各種書類が正確かつ最新の状態であるかを確認します。施工が計画通りに行われたか、エネルギー効率の数値が正確に算出されているかが検証されます。

現場検査では、建築主事または指定確認検査機関の検査員が現場に立ち合い、施工状況や設備の設置状況、断熱・気密の施工品質を目視や計測器で確認します。書類上の数値と現場の状況を照合し、設計通りのエネルギー性能が発揮されるか検証します。

完了検査は、設計内容と現場の検査を通じて、省エネ性能が設計どおりに確保されているかを確認する、重要な工程です。

書類検査では、設計計算書、使用材料や設備の証明書、施工計画書など、申請時に提出された各種書類が正確かつ最新の状態であるかを確認します。施工が計画通りに行われたか、エネルギー効率の数値が正確に算出されているかが検証されます。

現場検査では、建築主事または指定確認検査機関の検査員が現場に立ち合い、施工状況や設備の設置状況、断熱・気密の施工品質を目視や計測器で確認します。書類上の数値と現場の状況を照合し、設計通りのエネルギー性能が発揮されるか検証します。

完了検査は、設計内容と現場の検査を通じて、省エネ性能が設計どおりに確保されているかを確認する、重要な工程です。

完了検査(省エネ適判)の流れと必要な手続き

完了検査(省エネ適判)の流れと

必要な手続き

省エネ適判の完了検査をスムーズに進めるためには、事前準備から検査当日までの各工程を確実に実施することが不可欠です。

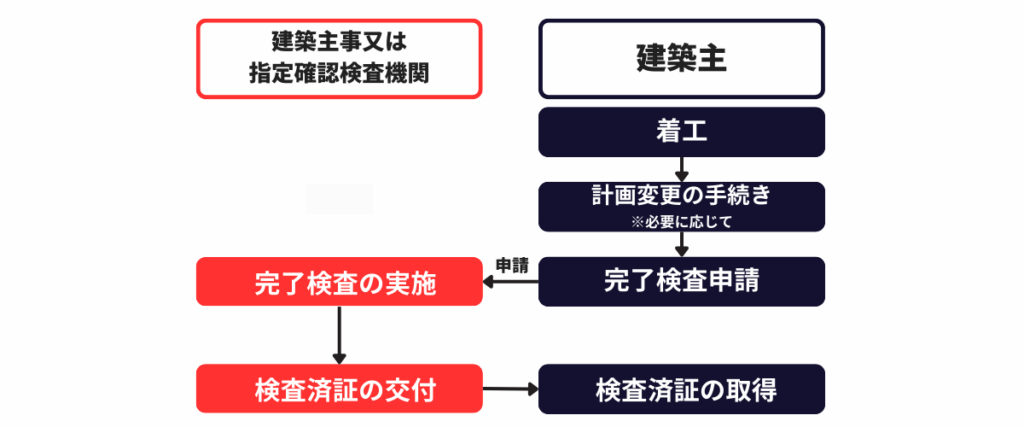

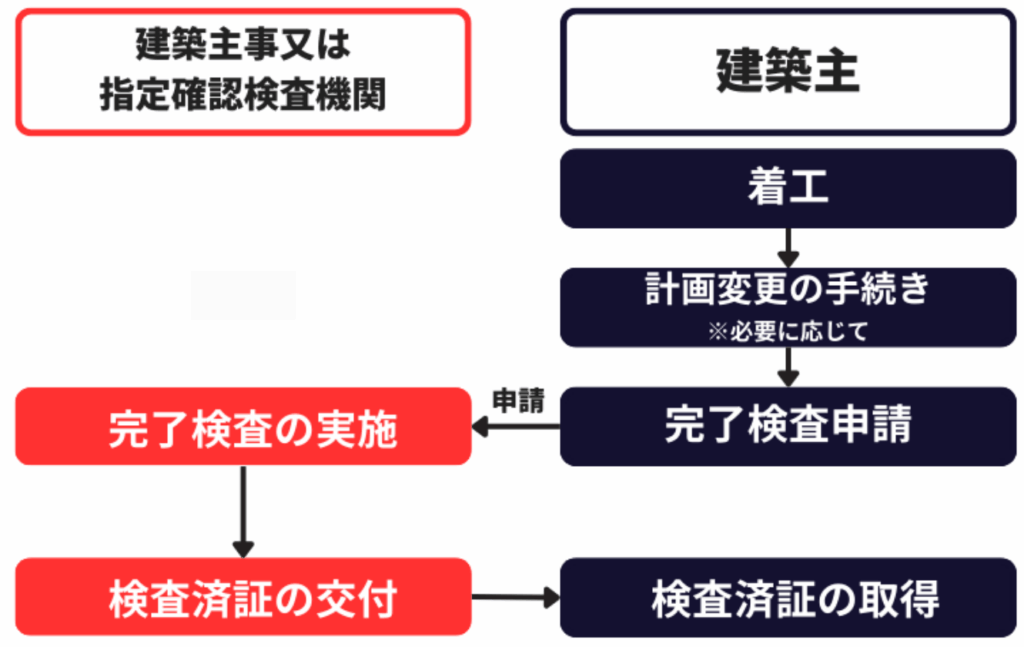

流れと必要な手続きは以下のとおりです。

流れと必要な手続きは以下のとおりです。

- 完了検査申請書の提出

- 現場での立会確認と実測検査

- 施工計画書と試験成績書による適合性確認

- 検査済証の交付

それぞれの手続きについて解説します。

1. 完了検査申請書の提出

完了検査を受けるための最初の手続きが完了検査申請書の提出です。完了検査申請書は、検査を受ける建築主事または指定確認検査機関で取得が可能です。

「完了検査申請書の提出」は、その後の書類検査や現場検査をスムーズに進めるための最初の重要なステップです。

「完了検査申請書の提出」は、その後の書類検査や現場検査をスムーズに進めるための最初の重要なステップです。

必要書類の準備

完了検査申請時には、省エネ適判に使用した図書や書類、軽微変更の説明書、省エネ基準工事監理報告書などの必要書類を添付します。これにより、申請時のエネルギー性能の数値と実際の施工内容が一致していることを証明することができます。

申請書内の各項目には、設計時に計算されたエネルギー効率や断熱性能などの具体的な数値を正確に記入する必要があります。

申請時の情報と現場での実績に相違があると、検査で不適合と判断され、再検査や修正が必要になる場合があります。

申請書内の各項目には、設計時に計算されたエネルギー効率や断熱性能などの具体的な数値を正確に記入する必要があります。

申請時の情報と現場での実績に相違があると、検査で不適合と判断され、再検査や修正が必要になる場合があります。

2. 現場での立会確認と実測検査

完了検査申請後、検査員が現場に立ち会い、実際の施工状況を目視や計測器を用いて直接確認します。

目視では、設計図面や申請書に記載された断熱材の施工や気密シーリングの状態などの省エネ対策が、現場で正確に実施されているかを確認します。

また、計測器を用いた確認では、断熱性能や気密性、エネルギー効率などの数値を計測し、設計時の数値と一致しているかを検証します。

立会確認の結果は、後続の書類審査と照合され、施工計画と実態の整合性が確認されます。

目視では、設計図面や申請書に記載された断熱材の施工や気密シーリングの状態などの省エネ対策が、現場で正確に実施されているかを確認します。

また、計測器を用いた確認では、断熱性能や気密性、エネルギー効率などの数値を計測し、設計時の数値と一致しているかを検証します。

立会確認の結果は、後続の書類審査と照合され、施工計画と実態の整合性が確認されます。

3. 施工計画書と試験成績書による適合性確認

3. 施工計画書と試験成績書による

適合性確認

現場検査と並行して行われるのが、施工計画書と試験成績書による適合性確認です。

この確認では、申請時に提出された施工計画書に基づき、施工計画書や試験成績書の内容から省エネ対策が計画通りに実施されているかを検証します。仕様に変更があった場合は、その内容が正確に反映されているかを確認します。

また、試験成績書と照合し、現場で実施された気密性、断熱性能、エネルギー効率などの各種試験結果が計画書の数値と一致しているかを検証します。

書類と実際の建築物の省エネ性能に不一致が見られた場合は、原因を特定し、修正や再試験などの対応が必要になります。

この確認では、申請時に提出された施工計画書に基づき、施工計画書や試験成績書の内容から省エネ対策が計画通りに実施されているかを検証します。仕様に変更があった場合は、その内容が正確に反映されているかを確認します。

また、試験成績書と照合し、現場で実施された気密性、断熱性能、エネルギー効率などの各種試験結果が計画書の数値と一致しているかを検証します。

書類と実際の建築物の省エネ性能に不一致が見られた場合は、原因を特定し、修正や再試験などの対応が必要になります。

4. 検査済証の交付

省エネ基準への適合が確認されると、正式に検査済証が交付されます。

検査済証は、省エネ適判が取得されたことを証明する書類です。建築物の引き渡しに必要な条件となるだけでなく、第三者に対しても省エネ性能が設計通りに建築されていることを示す公式な証明書としての役割を果たします。

完了検査を再度受ける必要がある場合、所管行政庁または登録省エネ判定機関の指示に従い「軽微変更該当証明申請書」等を提出し、「軽微変更該当証明書」等の交付を受ける必要があります。

検査済証は、省エネ適判が取得されたことを証明する書類です。建築物の引き渡しに必要な条件となるだけでなく、第三者に対しても省エネ性能が設計通りに建築されていることを示す公式な証明書としての役割を果たします。

完了検査を再度受ける必要がある場合、所管行政庁または登録省エネ判定機関の指示に従い「軽微変更該当証明申請書」等を提出し、「軽微変更該当証明書」等の交付を受ける必要があります。

― 軽微な変更があれば事前相談を行う

― 軽微な変更があれば

事前相談を行う

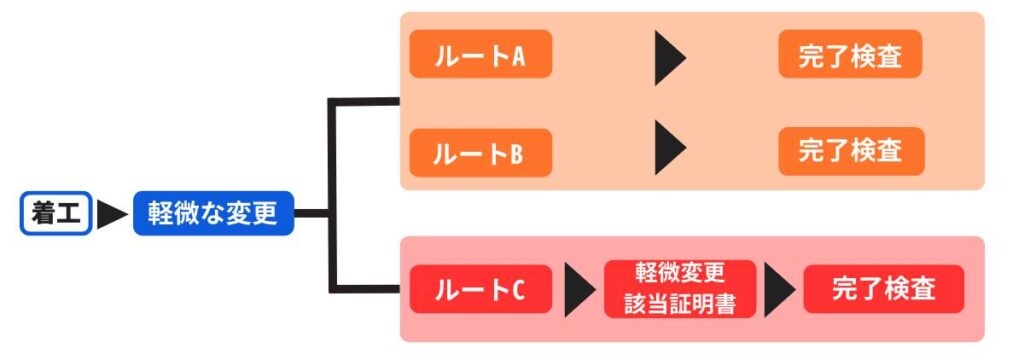

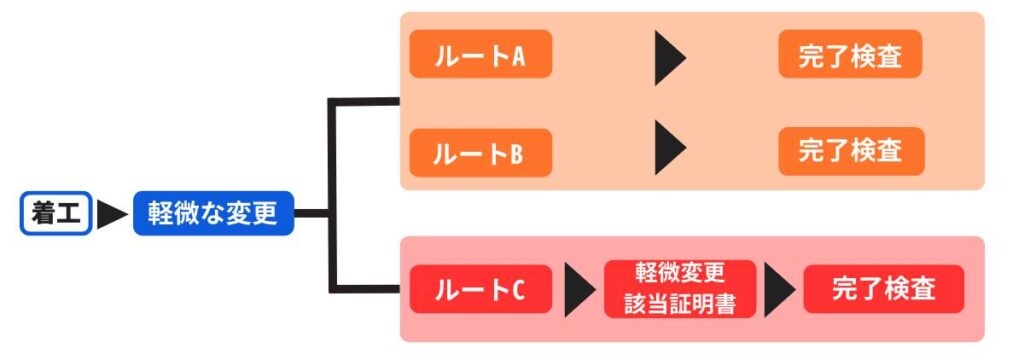

施工中や検査前に、計画に影響を与えない程度の軽微な変更が生じた場合は、事前に検査機関や関係部署との相談を実施することが推奨されます。この場合、建築計画から建築物の完成までに行われた変更内容によって、以下の3つのルートに沿った対応が行われます。

ルートA

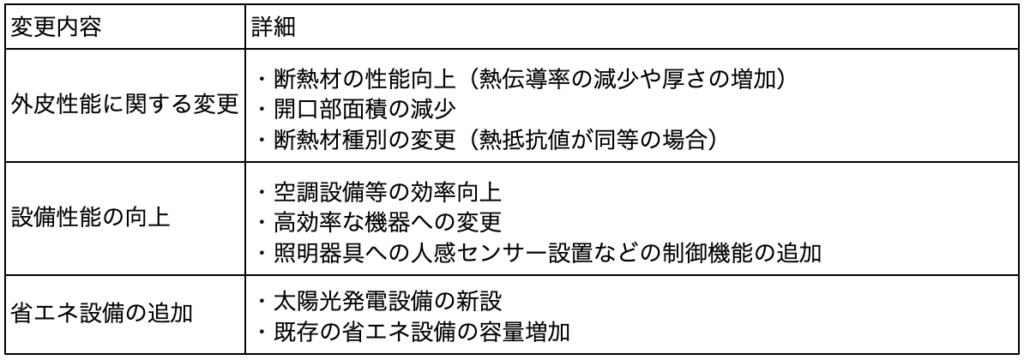

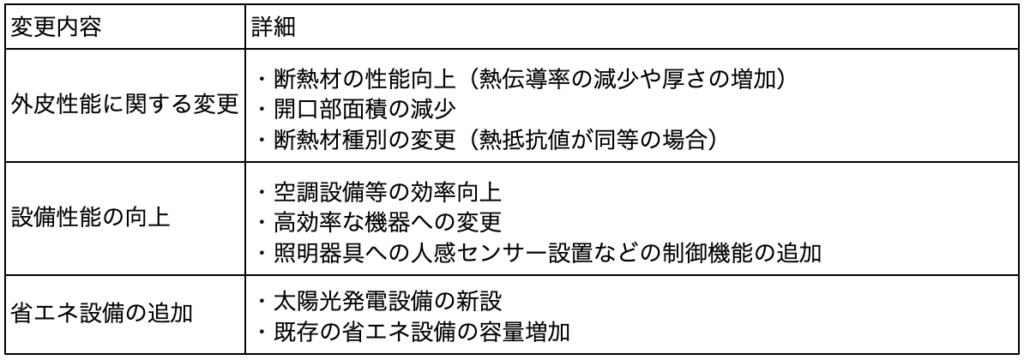

ルートAとは、施工中または検査前に発生する軽微な変更のうち、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更、または性能に影響を及ぼさないことが明らかな変更を指します。具体的には、以下の変更が該当します。

ルートAに分類される変更では、現場担当者と検査機関が直接協議し、速やかに対応策を決定します。

ルートB

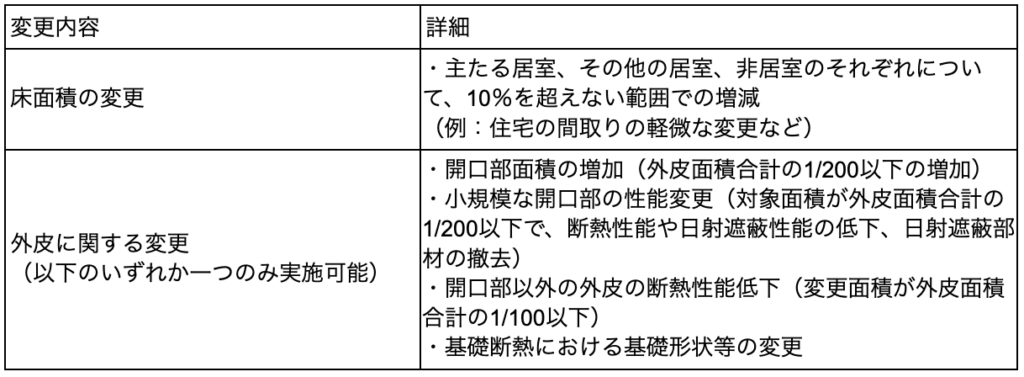

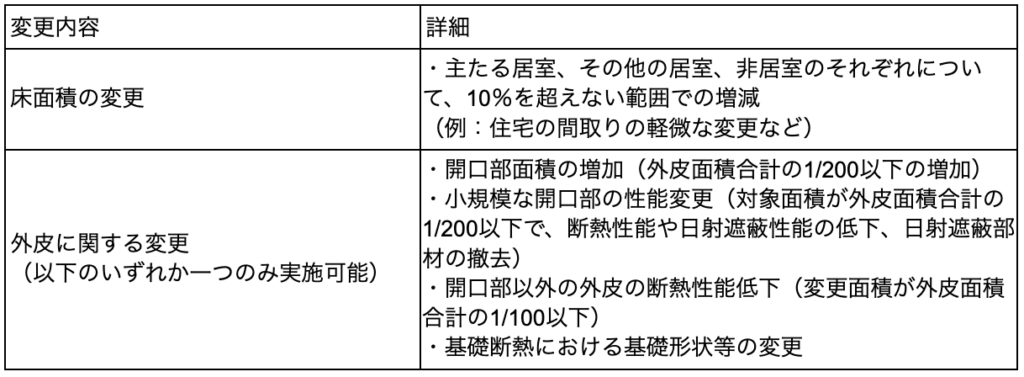

ルートBとは、施工中または検査前に発生する軽微な変更のうち、建築物のエネルギー消費性能について、一定の範囲内で低下させる変更を指します。具体的には、以下のいずれかの変更が該当します。

なお、これらの変更は省エネ基準への適合性に関する判断であり、建築基準法上の計画変更の要否は別途判断が必要です。また、外皮に関する変更は同時に複数の項目を変更することはできません。

ルートC

ルートCとは、ルートAまたはルートBに該当しない軽微な変更のうち、省エネ計算により、基準に適合することが明らかな変更を指します。

ルートCに該当する変更の場合は、所管行政庁または登録省エネ判定機関から「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があります。この証明書により、変更後の計画が省エネ基準に適合することが明らかな変更であることを確認します。

ルートCに該当する変更の場合は、所管行政庁または登録省エネ判定機関から「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があります。この証明書により、変更後の計画が省エネ基準に適合することが明らかな変更であることを確認します。

― 軽微な変更に該当しない変更は計画変更を申請

― 軽微な変更に該当しない変更は

計画変更を申請

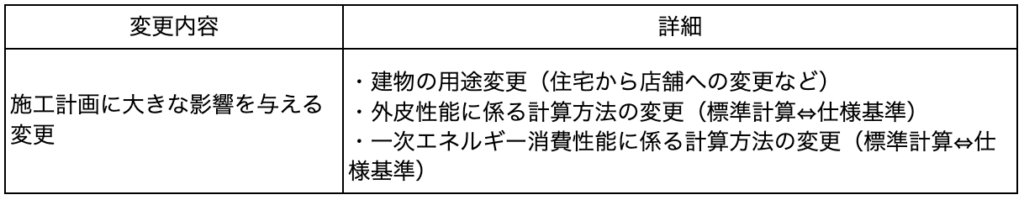

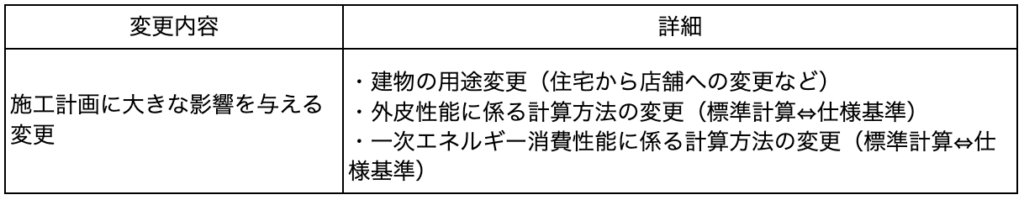

変更内容が軽微な範囲を超え、エネルギー性能や施工計画に大きな影響を及ぼす場合は、事前相談だけでは対応できません。そのため、以下のような変更が生じた場合は計画変更の申請が必要となります。

計画変更申請の手続きでは、変更後の設計内容や施工計画を再度見直し、必要な書類を改めて作成・提出します。変更内容が新たな省エネ基準に適合しているかが再評価された場合、正式な認定を受けるための手続きが行われます。

完了検査を効率的に進める3つのポイント

完了検査を効率的に進める

3つのポイント

完了検査を効率的に進める3つのポイント

完了検査を

効率的に進める

3つのポイント

効率的に進める

3つのポイント

完了検査を円滑かつ効率的に進めるためには、施工者、設計者、そして外部の専門家との連携が不可欠です。ここでは、検査の成功に向けた3つの重要なポイントをご紹介します。

― 施工者と設計者との間で情報を共有

― 施工者と設計者との間で

情報を共有

完了検査では、施工者と設計者の両者が密に連携することが重要です。施工現場で設計とのズレや不明点が発生した場合、情報の共有ができていれば適切な対応が迅速にでき、完了検査時のリスクを低減できるためです。

具体的な取り組みとして、施工状況の進捗や現場での問題点について定期的にミーティングを開催し、常に最新の情報を共有します。

また、プロジェクト管理システムや共有フォルダ、クラウドサービスを活用し、最新の設計図面や施工計画書、変更履歴などを、双方がいつでも確認できる環境を整えます。

こうした情報共有の体制づくりが、円滑な完了検査の実施につながります。

具体的な取り組みとして、施工状況の進捗や現場での問題点について定期的にミーティングを開催し、常に最新の情報を共有します。

また、プロジェクト管理システムや共有フォルダ、クラウドサービスを活用し、最新の設計図面や施工計画書、変更履歴などを、双方がいつでも確認できる環境を整えます。

こうした情報共有の体制づくりが、円滑な完了検査の実施につながります。

― 完了検査事前相談書の提出は完了検査申請の1カ月前

― 完了検査事前相談書の提出は

完了検査申請の1カ月前

施工中に省エネ基準に関する計画変更が生じた場合は、完了検査の前に所管行政庁または登録省エネ判定機関への事前相談が必要です。

事前相談では、変更内容がどの変更ルートに該当するかを検査官が確認し、施工状況や書類の不備、設計と施工の相違点など、潜在的な問題を双方で確認します。

しかし、完了検査を受けた際に、図面や申請書類に変更が反映されていないといった不備が見つかり、引き渡し予定に影響を及ぼす可能性があります。

そのため、完了検査申請の1カ月前までに事前相談書を提出し、現場での変更内容と計算書との整合性をあらかじめ確認しておく必要があります。

また、建築物省エネ法の改正直後の時期は、申請が集中することが予想されます。特に今年3月から半年程度は、民間審査機関の混雑により審査期間が約2カ月程度必要となる見込みです。

審査期間の長期化を考慮に入れ、建築物の引き渡し時期に影響が出ないよう、早めの申請準備と提出を心がけましょう。

なお、省エネ適判に関する費用については、当初の審査機関への申請手数料に加えて、計画変更・軽微変更や完了検査の申請手数料がその都度発生することにご注意ください。

事前相談では、変更内容がどの変更ルートに該当するかを検査官が確認し、施工状況や書類の不備、設計と施工の相違点など、潜在的な問題を双方で確認します。

しかし、完了検査を受けた際に、図面や申請書類に変更が反映されていないといった不備が見つかり、引き渡し予定に影響を及ぼす可能性があります。

そのため、完了検査申請の1カ月前までに事前相談書を提出し、現場での変更内容と計算書との整合性をあらかじめ確認しておく必要があります。

また、建築物省エネ法の改正直後の時期は、申請が集中することが予想されます。特に今年3月から半年程度は、民間審査機関の混雑により審査期間が約2カ月程度必要となる見込みです。

審査期間の長期化を考慮に入れ、建築物の引き渡し時期に影響が出ないよう、早めの申請準備と提出を心がけましょう。

なお、省エネ適判に関する費用については、当初の審査機関への申請手数料に加えて、計画変更・軽微変更や完了検査の申請手数料がその都度発生することにご注意ください。

― 省エネ計算代行会社の活用

省エネ適判では、省エネ性能の算定や評価に高度な専門知識を要するため、効率的に進めるには省エネ計算代行会社の依頼も検討しましょう。

省エネ計算代行会社は、最新の省エネ基準や法令に精通しており、設計計算やエネルギー性能の評価において豊富な経験を持っています。そのため、計算ミスや不備を防ぎ、正確なデータ作成が可能です。

必要書類の作成や審査機関とのやり取りについても、専門スタッフが行うため、施工者や設計者の負担を軽減できます。

省エネ計算代行会社は、最新の省エネ基準や法令に精通しており、設計計算やエネルギー性能の評価において豊富な経験を持っています。そのため、計算ミスや不備を防ぎ、正確なデータ作成が可能です。

必要書類の作成や審査機関とのやり取りについても、専門スタッフが行うため、施工者や設計者の負担を軽減できます。

省エネ適判の完了検査でお困りなら上岡祐介建築設計事務所へ

省エネ適判の完了検査でお困り

なら上岡祐介建築設計事務所へ

省エネ適判の対象となる建築プロジェクトを進める上で、完了検査に向けた準備は非常に重要です。検査項目や必要書類の確認、さらには手戻りが発生した場合の工期への影響を最小限に抑えるための対策など、数多くの課題に直面している方も多いのではないでしょうか。

上岡祐介建築設計事務所は、これまでの豊富な経験と実績を活かし、課題を解決するための最適なサポートを提供しています。

上岡祐介建築設計事務所は、これまでの豊富な経験と実績を活かし、課題を解決するための最適なサポートを提供しています。

― 確かな技術と経験で完了検査をサポート

― 確かな技術と経験で完了検査を

サポート

当社では省エネ適判の完了検査に必要な検査項目や提出書類を熟知した、一級建築士、二級建築士、そして設備設計一級建築士が在籍しております。そのため、設計段階から現場での施工、最終検査に至るまで一貫したサポートが可能です。

また、これまでに倉庫・事務所やRC造の有料老人ホーム、RC造のホテルなど省エネ適判に対応してきた実績があり、幅広い建築物に対応できます。

完了検査後も、建物の維持管理や追加相談に対応できるアフターサポート体制を整えています。省エネ適判の完了検査にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

また、これまでに倉庫・事務所やRC造の有料老人ホーム、RC造のホテルなど省エネ適判に対応してきた実績があり、幅広い建築物に対応できます。

完了検査後も、建物の維持管理や追加相談に対応できるアフターサポート体制を整えています。省エネ適判の完了検査にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。