2050年カーボンニュートラルの実現および2030年度の温室効果ガス46%削減目標の達成に向けて、住宅・建築物の省エネルギー化・脱炭素化の取り組みが強化されています。

この取り組みの重要な柱として始まったのが「建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、省エネ適判)」です。

省エネ適判は、新築建築物や増改築時に国が定めた省エネ基準への適合を義務付ける制度です。着工するには、建築物の外皮性能や設備機器の効率など、多岐にわたる項目について複雑な省エネ計算を行い、基準への適合を証明しなければなりません。

また、2025年4月からは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、建築物省エネ法)の改正により、省エネ適判の対象範囲が大幅に拡大されます。

これまで対象外だった住宅・非住宅建築物においても省エネ適判が必要になれば、設計業務の負担増加が予測されます。そのため、法改正後に円滑に対応するには、省エネ適判の内容を理解し、必要に応じて外注先を確保するなど早めの準備が大切です。

ここでは、省エネ適判の対象範囲と2025年4月の法改正による変更点、対象となる建築物における注意点を詳しく解説します。

この取り組みの重要な柱として始まったのが「建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、省エネ適判)」です。

省エネ適判は、新築建築物や増改築時に国が定めた省エネ基準への適合を義務付ける制度です。着工するには、建築物の外皮性能や設備機器の効率など、多岐にわたる項目について複雑な省エネ計算を行い、基準への適合を証明しなければなりません。

また、2025年4月からは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、建築物省エネ法)の改正により、省エネ適判の対象範囲が大幅に拡大されます。

これまで対象外だった住宅・非住宅建築物においても省エネ適判が必要になれば、設計業務の負担増加が予測されます。そのため、法改正後に円滑に対応するには、省エネ適判の内容を理解し、必要に応じて外注先を確保するなど早めの準備が大切です。

ここでは、省エネ適判の対象範囲と2025年4月の法改正による変更点、対象となる建築物における注意点を詳しく解説します。

2025年4月の法改正で省エネ適判の対象範囲が広がる

2025年4月の法改正で

省エネ適判の対象範囲が広がる

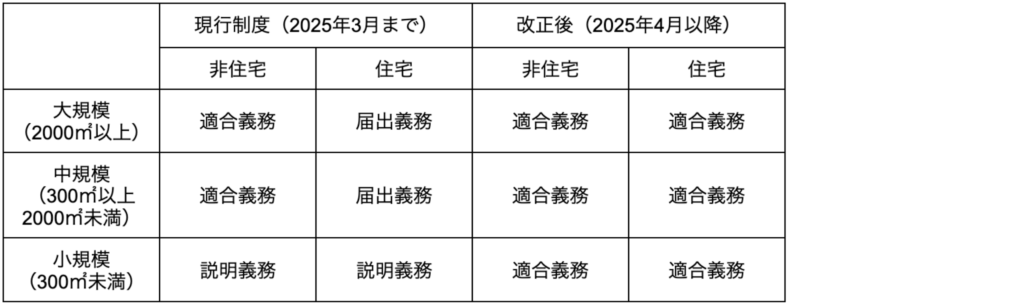

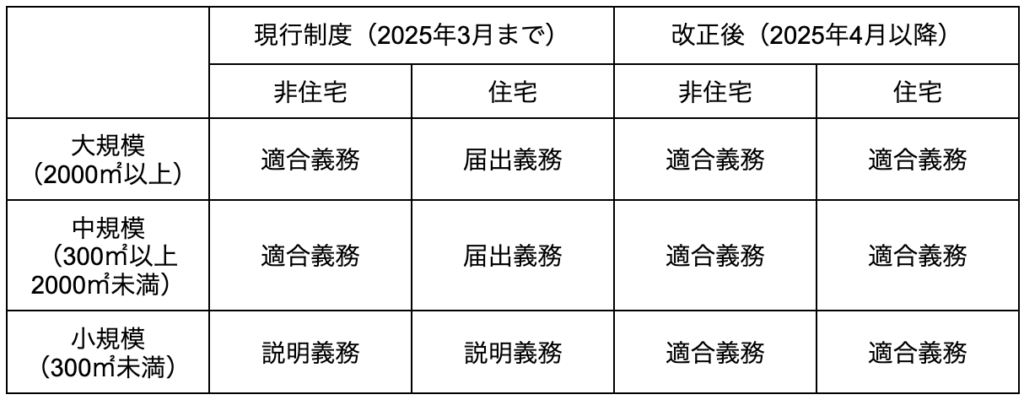

現行の建築物省エネ法では、建築物に求められる省エネ性能の義務が規模と用途によって分かれています。

省エネ適判が義務付けられる適合義務は、非住宅かつ300㎡以上の中規模・大規模建築物に限定されていました。それ以外の住宅・非住宅に関しては説明義務もしくは届出義務のみに止まっています。

しかし、2025年4月の建築物省エネ法の改正により、原則としてほぼ全ての住宅・建築物に省エネ基準への適合が義務付けられます。

省エネ適判が義務付けられる適合義務は、非住宅かつ300㎡以上の中規模・大規模建築物に限定されていました。それ以外の住宅・非住宅に関しては説明義務もしくは届出義務のみに止まっています。

しかし、2025年4月の建築物省エネ法の改正により、原則としてほぼ全ての住宅・建築物に省エネ基準への適合が義務付けられます。

法改正後に工事の着手を予定している住宅・建築物に関しては、施行前から省エネ基準に適合している住宅・建築物を計画しなければなりません。

― 4号特例の廃止で一部の小規模建築物も義務化

― 4号特例の廃止で一部の小規模

建築物も義務化

2025年4月には、建築物省エネ法とは別に建築基準法も改正が行われます。改正に伴い4号特例が廃止され、一部の小規模建築物にも省エネ基準の適合が義務化されます。

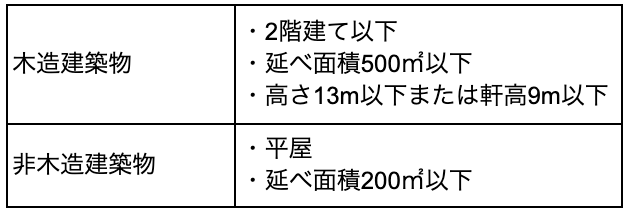

4号特例は、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物で定められた「4号建築物」を建築する際、建築確認申請の審査を一部省略できる緩和措置です。

4号建築物の対象となる建築物

4号特例は、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物で定められた「4号建築物」を建築する際、建築確認申請の審査を一部省略できる緩和措置です。

4号建築物の対象となる建築物

| 木造建築物 |

・2階建て以下 ・延べ面積500㎡以下 ・高さ13m以下または軒高9m以下 |

| 非木造建築物 |

・平屋 ・延べ面積200㎡以下 |

4号特例では、建築確認の審査において以下の項目が省略できます。

- 建築設備の構造強度

- 居室の採光

- 換気設備の技術基準

- 地階における住宅等の居室

- 電気設備

- 廊下

- 天井、床高、除湿、遮音 など

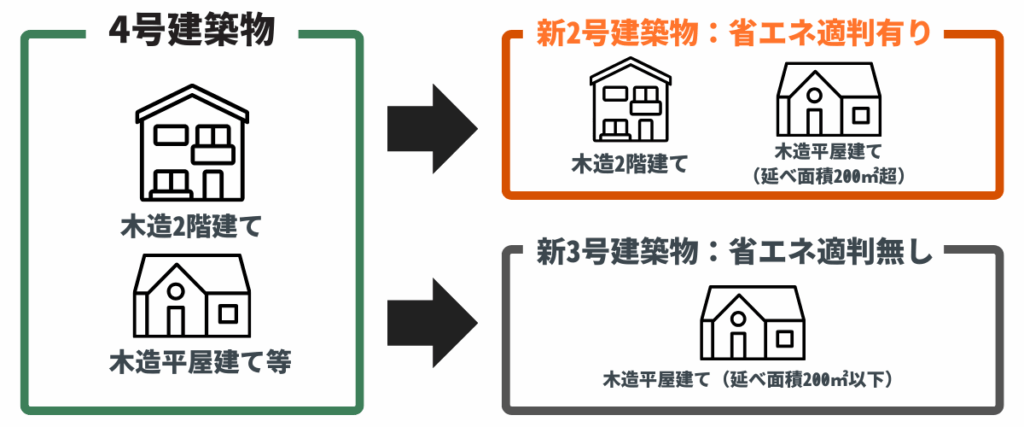

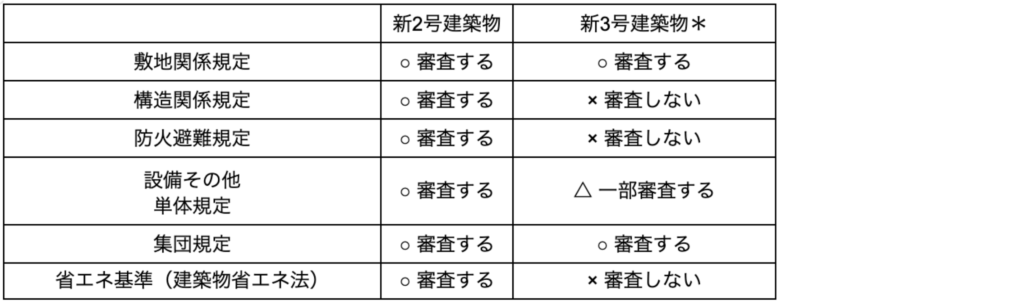

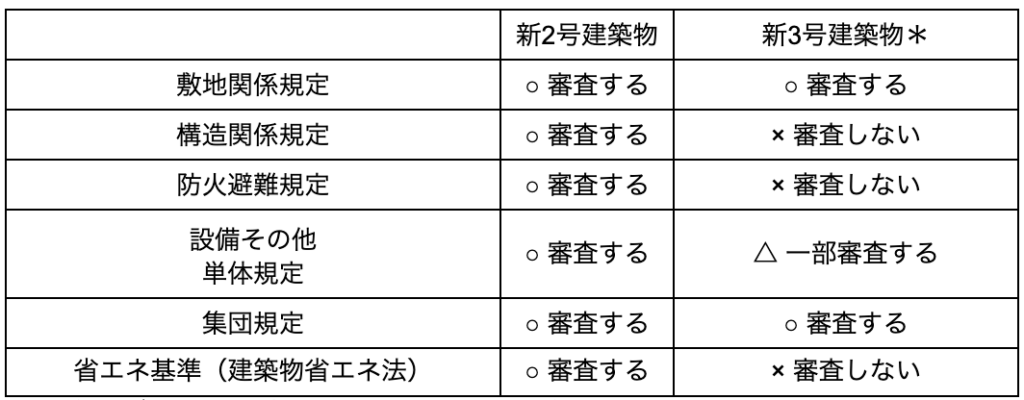

法改正により、4号建築物の対象となっている建築物は、以下の条件に基づいて新2号建築物と新3号建築物に分類されます。

【新2号建築物】

- 木造2階建ての建築物

- 木造平屋建てで、延べ床面積が200㎡を超える建築物

【新3号建築物】

- 木造平屋建てで、延べ床面積が200㎡以下の建築物

新2号建築物は、審査省略制度の対象外となるため、全ての地域で建築確認・検査が必須となります。さらに、省エネ基準への適合が義務化されるため、省エネ適判を受けなければ着工ができません。

一方、新3号建築物については従来の4号建築物と同様に、審査省略制度の対象となります。

一方、新3号建築物については従来の4号建築物と同様に、審査省略制度の対象となります。

*建築士が設計・工事監理を行った防火・準防火地域外の一戸建住宅の場合

― 確認済証・着工時期による省エネ適判の判定基準

― 確認済証・着工時期による

省エネ適判の判定基準

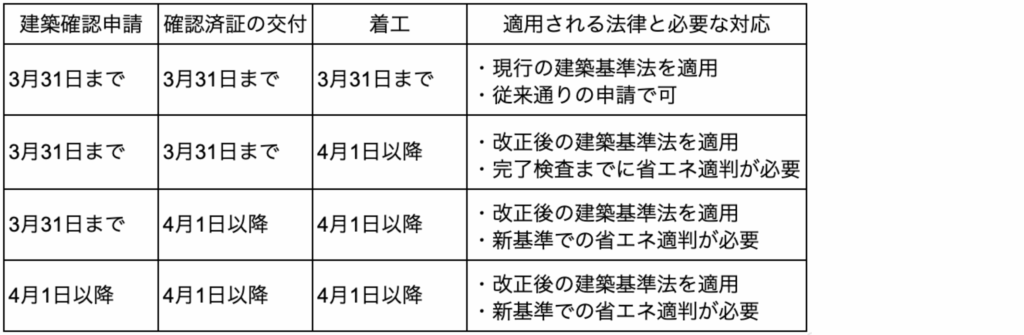

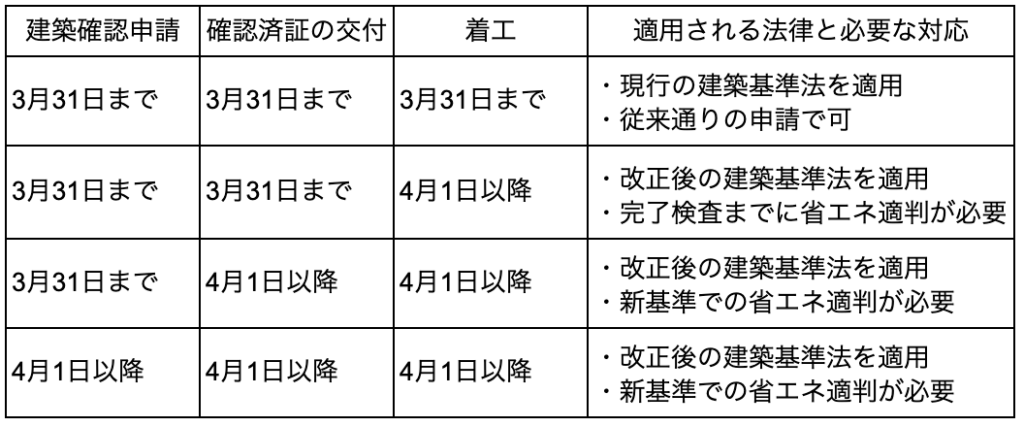

2025年3月末から4月にかけての法改正の移行期間においては、省エネ適判の取り扱いが建築物の建築確認済証の交付時期や着工時期によって異なる場合があります。そのため、計画している建築物がどの時期の基準で判定されるのかを事前に確認し、省エネ基準への適切な対応が必要になります。

2025年4月の法改正前後における判定基準

2025年4月の法改正前後における判定基準

例えば、2025年3月31日までに確認済証が交付・着工された建築物は、現行の建築物省エネ法が適用されます。住宅や300㎡以下の非住宅に該当する建築物では省エネ適判を受けなくても着工が可能です。

しかし、2025年4月1日以降に建築確認済証が交付された場合は、改正後の建築物省エネ法が適用されるため、省エネ適判を受けなければなりません。2025年4月1日以前に確認申請をした建築物であっても、確認済証の交付が4月1日以降であれば、同様に改正後の建築物省エネ法が適用されます。

このように、現行の建築物省エネ法を適用する場合は、確認済証の交付日及び着工日を考慮する必要があるため、スケジュールを確認した上で申請準備を進めなければなりません。

なお、2025年3月までにすでに建築確認申請で確認済証が交付され着工している建築物の計画変更申請を4月以降に行う場合は、省エネ適判の対象にはなりません。

しかし、2025年4月1日以降に建築確認済証が交付された場合は、改正後の建築物省エネ法が適用されるため、省エネ適判を受けなければなりません。2025年4月1日以前に確認申請をした建築物であっても、確認済証の交付が4月1日以降であれば、同様に改正後の建築物省エネ法が適用されます。

このように、現行の建築物省エネ法を適用する場合は、確認済証の交付日及び着工日を考慮する必要があるため、スケジュールを確認した上で申請準備を進めなければなりません。

なお、2025年3月までにすでに建築確認申請で確認済証が交付され着工している建築物の計画変更申請を4月以降に行う場合は、省エネ適判の対象にはなりません。

法改正前後の増築改築における省エネ適判の適用範囲

法改正前後の増築改築における

省エネ適判の適用範囲

2025年4月の法改正では、建築物の増改築時についても省エネ基準の見直しが行われます。

また、建築物の増改築を行う際に、省エネ基準への適合確認が必要となる範囲についても変更されるため確認しておきましょう。

また、建築物の増改築を行う際に、省エネ基準への適合確認が必要となる範囲についても変更されるため確認しておきましょう。

― 2025年3月以前の増改築は建物全体で基準への適合が必要

― 2025年3月以前の増改築は建物

全体で基準への適合が必要

2025年3月以前の現行の建築物省エネ法では、300㎡以上の非住宅建築物の増改築をする場合、増改築部分だけでなく、既存部分を含む建築物全体が省エネ適判の対象となっています。

そのため、増築や改築を行い、既存部分の省エネ性能が基準を満たさなくなる場合、建物全体の改修工事が必要になります。

しかし、2025年4月の法改正後は、増改築部分のみが省エネ適判の対象範囲です。既存部分の省エネ性能が基準を満たしていなくても、増築・改築部分が省エネ基準に適合していれば問題ありません。

そのため、増築や改築を行い、既存部分の省エネ性能が基準を満たさなくなる場合、建物全体の改修工事が必要になります。

しかし、2025年4月の法改正後は、増改築部分のみが省エネ適判の対象範囲です。既存部分の省エネ性能が基準を満たしていなくても、増築・改築部分が省エネ基準に適合していれば問題ありません。

省エネ適判の対象外となる建築物

省エネ適判の対象外となる建築物

省エネ適判の対象外となる建築物

省エネ適判の対象外となる建築物

2025年4月1日の建築物省エネ法の改正では、一部の建築物が省エネ適判の対象外となります。ここでは、省エネ適判の対象外となる建築物を解説します。

― 新3号建築物充

建築基準法の改正によって新設される新3号建築物は、従来の4号建築物と同様に、建築確認申請の際の審査項目が一部免除されます。省エネ基準や構造安全性基準に関する書類の提出も不要です。そのため、省エネ適判を受けなくても着工が可能です。

ただし、省エネ適判が省略できるのは、建築士が設計・監理に関与している場合です。新3号建築物に該当する建物であっても、建築士が関与していない場合は、省エネ適判が省略できません。

ただし、省エネ適判が省略できるのは、建築士が設計・監理に関与している場合です。新3号建築物に該当する建物であっても、建築士が関与していない場合は、省エネ適判が省略できません。

― 床面積10㎡以下の新築や増改築

床面積が10㎡以下の新築や増改築も省エネ適判の対象外です。小規模な建築物は、建物全体のエネルギー消費量が比較的少ないと考えられるためです。

戸建て住宅の敷地内に物置小屋を建築する場合や、店舗のバックヤードに小規模な収納スペースを増築する場合などが該当します。

戸建て住宅の敷地内に物置小屋を建築する場合や、店舗のバックヤードに小規模な収納スペースを増築する場合などが該当します。

― 開放性が高い建築物と非居室建築物

― 開放性が高い建築物と非居室

建築物

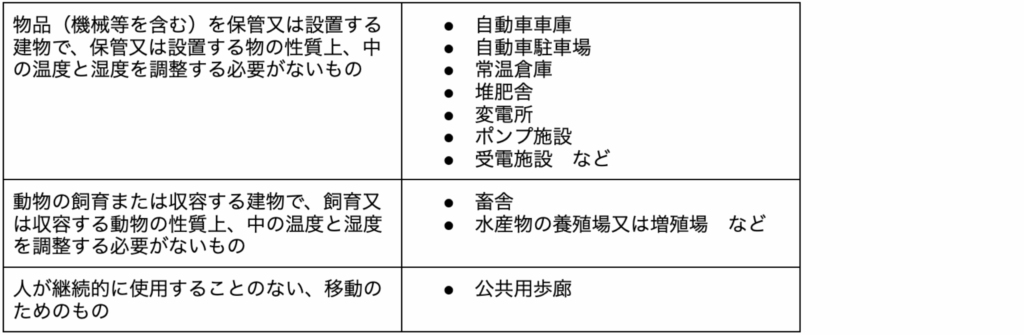

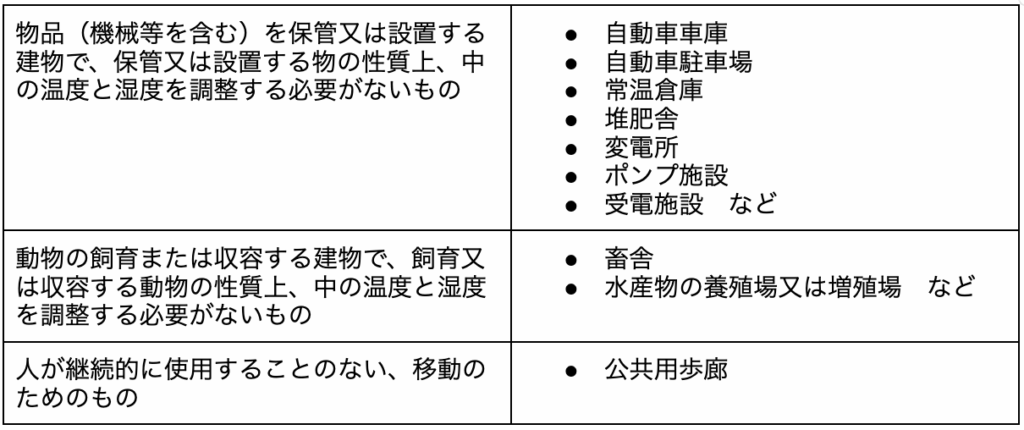

開放性が高い建築物と無居室建築物も、省エネ適判の対象外です。

開放性が高い建築物とは、高い開放部分があることで空気調和設備を必要としない施設のことを指します。開放部分は、間仕切り壁などがない建築物の階の床面積に対して、常に外気に開放されている開口部が全体の1/20以上であることが条件です。

該当する建築物には、観覧場やスケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社や寺院などが挙げられます。ただし、開放部分の面積を除いた結果、開口部の割合が1/20を下回った場合には、開放部分も省エネ計算の対象となります。

また、非居室建築物は、居室がないことで空気調和設備の設置が必要ない建築物のことです。該当する建築物の例を表でまとめました。

開放性が高い建築物とは、高い開放部分があることで空気調和設備を必要としない施設のことを指します。開放部分は、間仕切り壁などがない建築物の階の床面積に対して、常に外気に開放されている開口部が全体の1/20以上であることが条件です。

該当する建築物には、観覧場やスケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社や寺院などが挙げられます。ただし、開放部分の面積を除いた結果、開口部の割合が1/20を下回った場合には、開放部分も省エネ計算の対象となります。

また、非居室建築物は、居室がないことで空気調和設備の設置が必要ない建築物のことです。該当する建築物の例を表でまとめました。

敷地内に変電所や発電所が存在する建築物については、用途によって省エネ適判の対象外となります。例えば、空調を要しない物品の保管用途なら、適用除外です。ただし、建築確認申請を行う予定の建築物が省エネ適判の対象かどうかは、審査機関や行政に確認を取った上で、適切な対応を行なってください。

― 歴史的建造物や文化財

文化財保護法の規定により、国宝・重要文化財として指定された建築物や歴史的建造物、伝統的建造物群を構成している建築物、景観法の規定により景観重要建造物として指定された建築物等は、省エネ適判の対象外です。

歴史的建造物や文化財には、文化財保護法などの法令や条例の定める現状変更の規制・保存のための措置が取られています。そのため、省エネ基準の適合が困難であると判断されることから、省エネ適判の対象外となっているのです。

歴史的建造物や文化財には、文化財保護法などの法令や条例の定める現状変更の規制・保存のための措置が取られています。そのため、省エネ基準の適合が困難であると判断されることから、省エネ適判の対象外となっているのです。

― 応急仮設建築物・仮設建築物・仮設興行場等

― 応急仮設建築物・仮設建築物

・仮設興行場等

仮設住宅やプレハブでの住宅販売モデルルームのような応急仮設建築物や仮設建築物、仮設興行場に該当する建築物も、省エネ適判の対象外です。

応急仮設建築物や仮設建築物に関しては、建築基準法第85条で以下のように定められています。

- 非常災害時の応急仮設建築物

- 工事の現地事務所等

- 仮設興行場 など

今後建築予定の建築物が仮設建築物等に該当するかどうかは、行政や審査機関に確認を取った上で適切な処置を行いましょう。なお、応急仮設建築物は、建築確認申請の手続き自体も不要な場合がありますが、利用期間が3カ月を超える場合は仮設許可が必要です。

省エネ適判の対象建築物における注意点

省エネ適判の対象建築物における注意点

法改正により省エネ適判が必要となる建築物では、建築計画全体の進め方が大きく変わります。

流れや必要な手続きについて正確に把握していないと、着工の遅れや引き渡しができないといったトラブルが起きる可能性もあるので注意が必要です。

流れや必要な手続きについて正確に把握していないと、着工の遅れや引き渡しができないといったトラブルが起きる可能性もあるので注意が必要です。

― 省エネ適合判定通知書の交付がないと着工できない

― 省エネ適合判定通知書の交付が

ないと着工できない

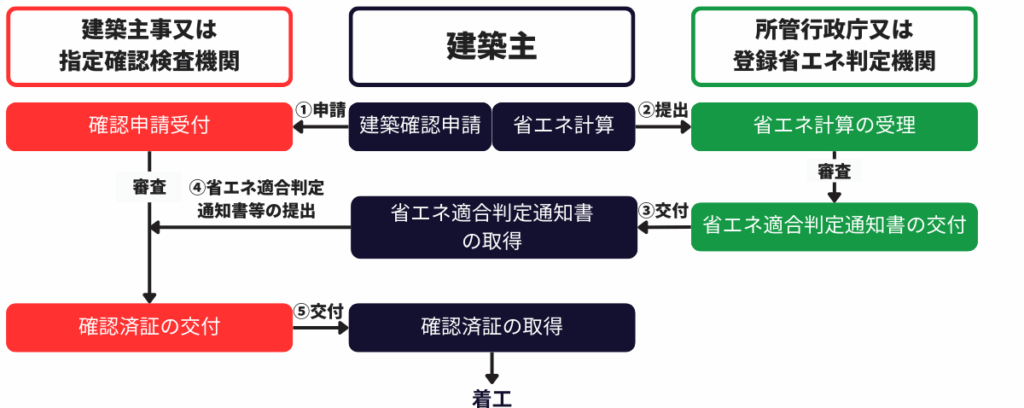

省エネ適判の対象となっている建築物の着工までの流れは以下のとおりです。

着工するには、建築主事又は指定確認検査機関から確認済証の交付を受ける必要があります。しかし、省エネ適合判定通知書を提出しなければ、確認済証は交付されません。

このように、建築確認申請と省エネ適判は連動しているため、省エネ適判の審査が遅れると、確認済証の交付にも遅れが生じて、着工が遅れるリスクがあります。

省エネ適判の審査は、省エネ基準適合性判定申請書を受理してから原則として14日以内です。建築確認申請と省エネ適判は並行して進められるため、必要な図面や書類を早めに準備しておきましょう。

このように、建築確認申請と省エネ適判は連動しているため、省エネ適判の審査が遅れると、確認済証の交付にも遅れが生じて、着工が遅れるリスクがあります。

省エネ適判の審査は、省エネ基準適合性判定申請書を受理してから原則として14日以内です。建築確認申請と省エネ適判は並行して進められるため、必要な図面や書類を早めに準備しておきましょう。

― 完了検査に合格しないと引き渡しができない

― 完了検査に合格しないと引き渡し

ができない

省エネ適判の対象となる建築物は、引き渡し前に完了検査が行われます。

完了検査に合格しない建築物は使用できないため、引き渡しができません。

完了検査は書類検査と現場検査の両方が実施されます。

書類検査では、断熱材の施工写真、サッシの製作図、納品書など、省エネ計算に関するすべての書類が確認されます。

現場検査では、建築主事または指定確認検査機関の検査員が現場を確認して、設備や仕様が標準計算の入力値や仕様基準の使用に適合しているかどうかを確認します。

完了検査では、納入仕様書・品質証明書・施工記録書などの資料の提出が求められます。完了検査に時間がかかると引き渡しが遅れる可能性があるため、必要な書類を早めに準備しておきましょう。

完了検査に合格しない建築物は使用できないため、引き渡しができません。

完了検査は書類検査と現場検査の両方が実施されます。

書類検査では、断熱材の施工写真、サッシの製作図、納品書など、省エネ計算に関するすべての書類が確認されます。

現場検査では、建築主事または指定確認検査機関の検査員が現場を確認して、設備や仕様が標準計算の入力値や仕様基準の使用に適合しているかどうかを確認します。

完了検査では、納入仕様書・品質証明書・施工記録書などの資料の提出が求められます。完了検査に時間がかかると引き渡しが遅れる可能性があるため、必要な書類を早めに準備しておきましょう。

計画時から仕様変更が生じた場合は手続きが必要

設計時から仕様変更が生じた場合は、変更計画書を提出しなければなりません。具体的には、以下のような変更があった場合です。

- 建築基準法上の用途の変更

- モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更

- モデル建物法か標準入力法に変更した場合などの計算方法の変更

上記以外の変更で「建築物の省エネ性能が上がる変更」や「一定範囲内での省エネ性能が低下する変更」などの場合、軽微な変更の対象です。

完了検査申請時に「軽微な変更説明書」と添付図書を提出することで完了検査が受けられます。

「再計算によって省エネ基準に明らかに適合する変更」では、完了検査申請前に審査機関に軽微変更該当証明申請を行い、証明書の交付を受けなければなりません。

ここで「軽微変更該当証明書」を手にいれ、軽微な変更説明書とともに審査機関に提出することで完了検査を受けられます。

完了検査申請時に「軽微な変更説明書」と添付図書を提出することで完了検査が受けられます。

「再計算によって省エネ基準に明らかに適合する変更」では、完了検査申請前に審査機関に軽微変更該当証明申請を行い、証明書の交付を受けなければなりません。

ここで「軽微変更該当証明書」を手にいれ、軽微な変更説明書とともに審査機関に提出することで完了検査を受けられます。

上岡祐介建築設計事務所が複雑な省エネ適判を徹底サポート

上岡祐介建築設計事務所が複雑な省エネ適判を徹底サポート

建築物省エネ法の改正について、以下のような課題を抱えている企業様は当社にご相談ください。

「省エネ適判に慣れていないから業務過多になる恐れがある」

「申請業務で他の業務に手をつけられなくなると困る」

「省エネ適判が得意な外注に計算や申請サポートをお願いしたい」

上岡祐介建築設計事務所では、省エネ適判を全面的にサポートします。

「省エネ適判に慣れていないから業務過多になる恐れがある」

「申請業務で他の業務に手をつけられなくなると困る」

「省エネ適判が得意な外注に計算や申請サポートをお願いしたい」

上岡祐介建築設計事務所では、省エネ適判を全面的にサポートします。

― 豊富な省エネ適判実績により柔軟な対応を行います!

― 豊富な省エネ適判実績により

柔軟な対応を行います!

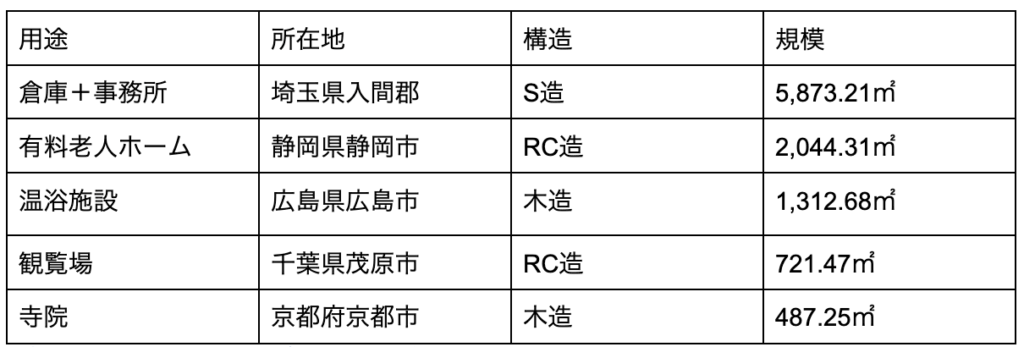

当社では、これまでに多くの省エネ適判業務を行なってまいりました。

上記だけでなく、他にも多数の実績があります。さまざまな用途の省エネ適判に携わってきたので、対象建築物に対して柔軟な対応やご提案も可能です。

― 複雑な省エネ適判は上岡祐介建築設計事務所に丸投げしませんか?

― 複雑な省エネ適判は上岡祐介建築

設計事務所に丸投げしませんか?

当社では、省エネ適判において審査機関とのやりとりや変更対応など全面的なサポートが可能です。また、完了検査については2カ月前から状況確認を行い、必要書類の準備など完了検査に向けた準備も進めてまいります。

一級建築士、二級建築士、設備設計一級建築士が在籍しておりますので、安心してお任せください。

省エネ適判業務は日本全国で対応しており、価格は49,000円からです。省エネ適判に合わせてCASBEE(環境計画書)や住宅性能評価の申請をご希望される方は、2つ同時のお申し込みで20%割引をさせていただいております。

また、「丸投げ代行サービス」では、東京都内近郊に限り、役所への提出や質疑対応、副本の受け取りまで当社がすべて対応します。お客様は図面をお送りいただくだけなので、ご負担も少なくすみます。

お客様の業務をスムーズに進めるために、省エネ適判での手厚く精度の高いサポートを行います。まずはお気軽にご相談ください。