カーボンニュートラルの実現に向けた政府の取り組みや環境意識の高まりを背景に、省エネ基準やZEH(ゼッチ)といった言葉が住宅業界で広く浸透してきました。これに伴い、省エネ性能や快適な室内環境に対する施主の関心は、かつてないほど高まっています。

また、2025年4月から施行された建築物省エネ法の改正により、ほぼすべての新築住宅に「省エネ基準」への適合が義務づけられました。そのため、住宅設計においては、省エネ基準に適合する断熱性能の確保が必要になります。

しかし、等級ごとの具体的な基準値や性能差、高断熱化に伴う施工上の課題までを正確に把握し、クライアントに分かりやすく説明するのは容易ではありません。

これらの情報を整理し、クライアントに最適な断熱等級を自信を持って提案するための知識を深めていきましょう。

また、2025年4月から施行された建築物省エネ法の改正により、ほぼすべての新築住宅に「省エネ基準」への適合が義務づけられました。そのため、住宅設計においては、省エネ基準に適合する断熱性能の確保が必要になります。

しかし、等級ごとの具体的な基準値や性能差、高断熱化に伴う施工上の課題までを正確に把握し、クライアントに分かりやすく説明するのは容易ではありません。

これらの情報を整理し、クライアントに最適な断熱等級を自信を持って提案するための知識を深めていきましょう。

断熱等級の概要と評価指標を再確認

断熱等級の概要と評価指標を

再確認

断熱等級の概要と評価指標を再確認

断熱等級の概要と

評価指標を再確認

評価指標を再確認

断熱等級は、正式には「断熱等性能等級」といい、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく住宅性能表示制度で定められた、住宅の断熱性能を示すものです。

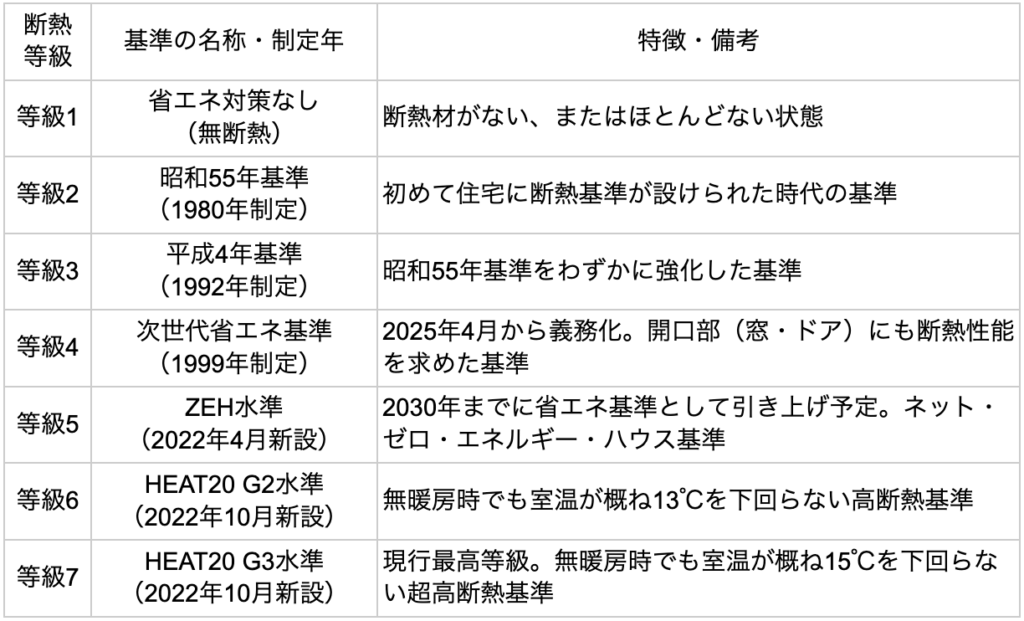

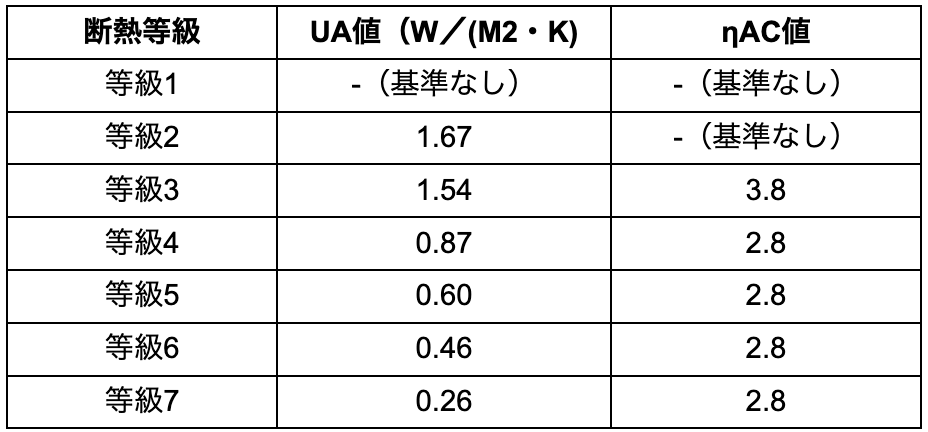

2025年6月時点で断熱等級は1~7まであり、数字が大きいほど断熱性能が高いことを示します。以下が各等級の特徴です。

2025年6月時点で断熱等級は1~7まであり、数字が大きいほど断熱性能が高いことを示します。以下が各等級の特徴です。

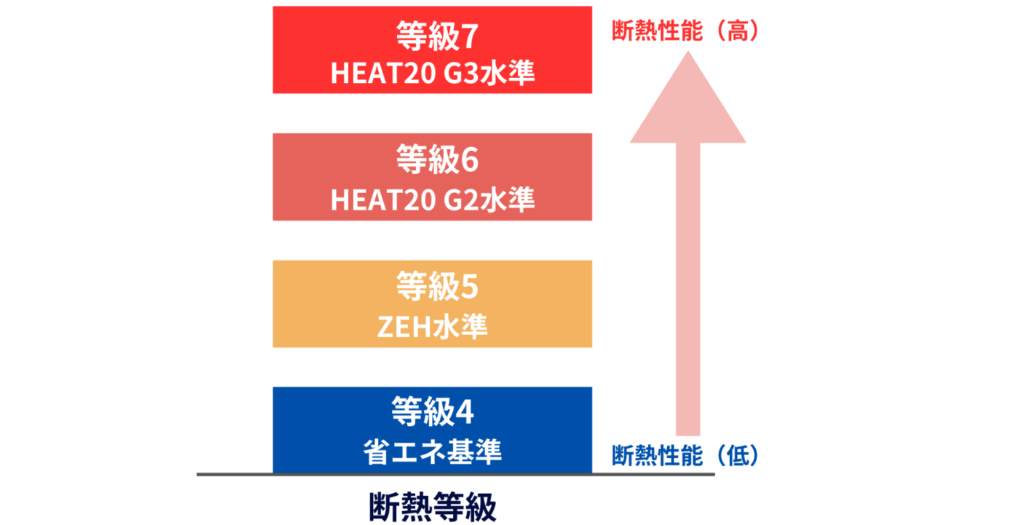

断熱等級は、2022年4月に「断熱等級5」、同年10月には上位等級である「断熱等級6・7」が新設され、それまで最高ランクだった等級4を上回る、より高い性能レベルの選択肢が追加されました。

これは、カーボンニュートラルの実現や省エネ性能向上への社会的要請を背景としています。また、現在では、新築住宅に対してより高い断熱性能の水準が求められる傾向が強まっており、将来を見据えた性能確保が重要となっています。

これは、カーボンニュートラルの実現や省エネ性能向上への社会的要請を背景としています。また、現在では、新築住宅に対してより高い断熱性能の水準が求められる傾向が強まっており、将来を見据えた性能確保が重要となっています。

― 住宅の断熱等級はUA値とηA値で決まる

― 住宅の断熱等級はUA値とηA値

で決まる

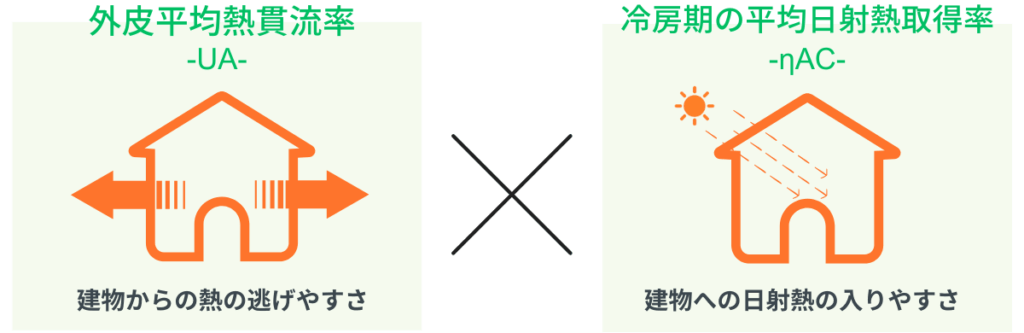

住宅の断熱等級は、UA値とηA値という2つの指標によって評価されます。

UA値(外皮平均熱貫流率)

UA値は外皮平均熱貫流率といい、住宅内部の熱がどれくらい外に逃げやすいかを示す数値です。数値が小さいほど熱が逃げにくくなることを意味します。

UA値を算出する計算式は以下のとおりです。

UA値を算出する計算式は以下のとおりです。

住宅全体の熱損失量(W/K)÷外皮等面積(㎡)

上記の計算によって、住宅の外皮(外壁、屋根、床、窓など)1㎡あたりで、室内外の温度差1℃につき何W(ワット)の熱が逃げるかを算出しています。

そのため、UA値の小さい住宅ほど冬場に暖房で温めた室内の暖かい空気が外に流出せず、夏場は外の熱気が室内に侵入しにくいと判断できます。

そのため、UA値の小さい住宅ほど冬場に暖房で温めた室内の暖かい空気が外に流出せず、夏場は外の熱気が室内に侵入しにくいと判断できます。

ηAC値(冷房期の平均日射取得率)

ηA値とは冷房期の平均日射熱取得率のことです。窓からどれくらい日射熱が侵入するかを示す数値になります。 計算式は以下の通りで、数値が小さいほど日射熱を遮蔽する性能が高いことを意味します。

住宅全体の日射熱取得量(W/K)÷外皮等面積(㎡)

日射熱取得率には冷房期(ηAC値)と暖房期(ηAH値)の2種類がありますが、断熱等級の評価には冷房期(ηAC値)のみ基準値が設けられています。日射熱の侵入を抑えることで夏場の冷房負荷を軽減し、省エネ効果を高めることが目的になるためです。

UA値がいくら小さくても、ηAC値が基準を超えていると、夏場に窓などから大量の日射熱が室内に侵入し、熱が外に逃げにくい状態となります。

そのため、断熱等級ではUA値とηAC値の両方の指標が基準値を満たすことが求められています。

UA値がいくら小さくても、ηAC値が基準を超えていると、夏場に窓などから大量の日射熱が室内に侵入し、熱が外に逃げにくい状態となります。

そのため、断熱等級ではUA値とηAC値の両方の指標が基準値を満たすことが求められています。

― 地域区分で異なる基準値

― 地域区分で異なる基準値

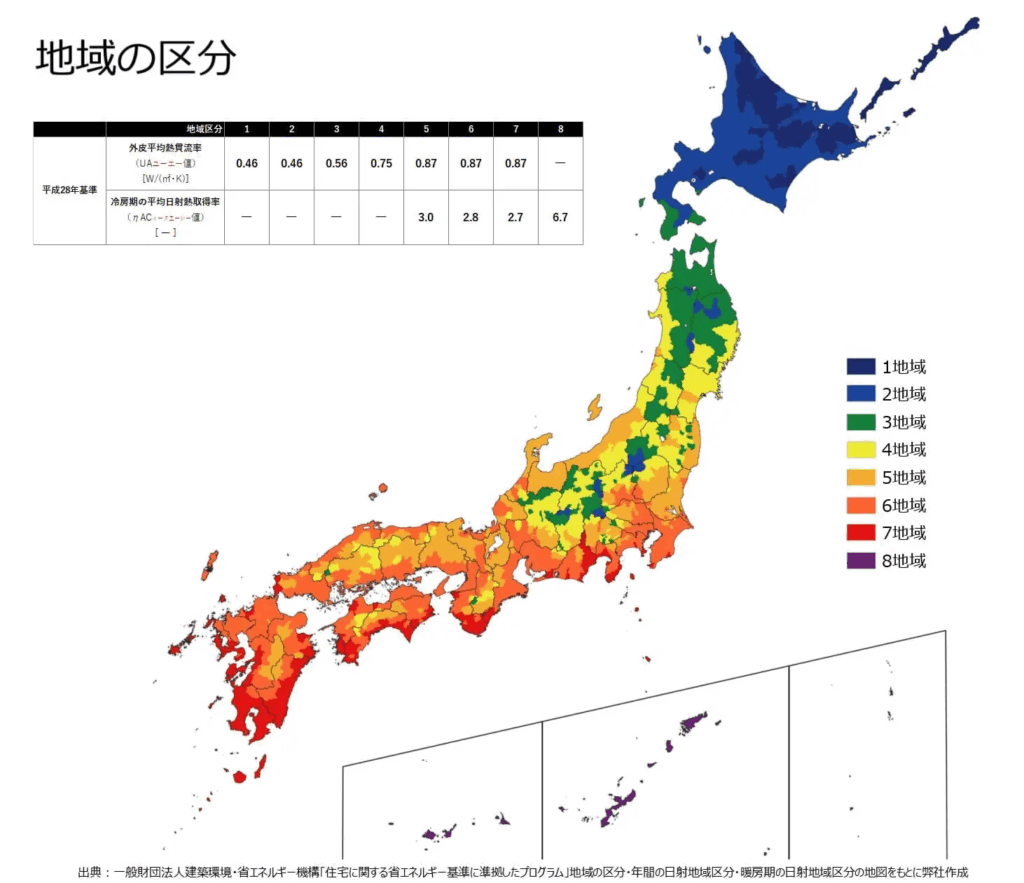

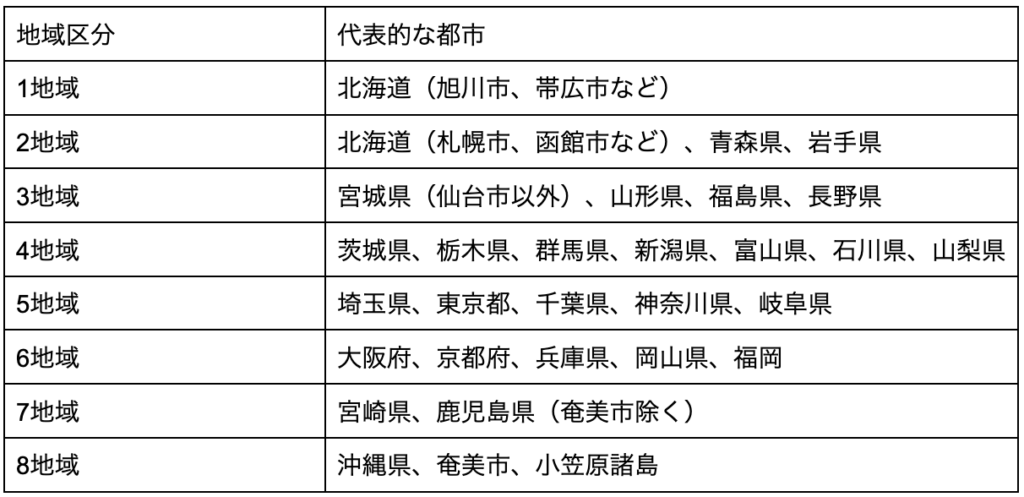

日本の国土は南北に長く、北海道と沖縄では気候が大きく異なります。そのため、住宅に求められる断熱性能も地域によって一律ではありません。建築物省エネ法では、日本全国を気候条件に応じて1~8の地域に区分し、それぞれの地域でUA値とηAC値の基準値を定めています。

例えば、6地域では、以下のような基準値が設定されています。

地域区分は同じ区分のなかでも細かく分けられているため、設計値の正確な地域区分は所管行政庁の情報を確認するようにしましょう。

― 断熱等級3以下の新築住宅は2025年4月から原則建築不可

― 断熱等級3以下の新築住宅は

2025年4月から原則建築不可

建築物省エネ法の改正により、2025年4月1日以降に着工するほぼすべての新築住宅・非住宅建築物に対して、省エネ基準への適合が義務化されました。

着工前には省エネ適合性判定により、設計した建物が省エネ基準を満たしているかの確認が必要です。適合が認められなければ確認済証の交付を受けることができず、着工ができません。

省エネ基準の断熱等級は等級4に相当するため、断熱等級3以下の性能の住宅は、原則として建築できなくなっています。

着工前には省エネ適合性判定により、設計した建物が省エネ基準を満たしているかの確認が必要です。適合が認められなければ確認済証の交付を受けることができず、着工ができません。

省エネ基準の断熱等級は等級4に相当するため、断熱等級3以下の性能の住宅は、原則として建築できなくなっています。

― 非住宅建築物の断熱性能はPAL*(パルスター)を用いる

― 非住宅建築物の断熱性能は

PAL*(パルスター)を用いる

事務所ビルや店舗、ホテルといった非住宅建築物には、断熱等級という明確な等級制度は設けられていません。非住宅建築物の断熱性能評価には、住宅とは異なる指標が用いられます。その代表的なものがPAL*(パルスター)です。

PAL*は「ペリメーターゾーン(外壁や窓から5m以内の屋内空間)における年間熱負荷」を評価する指標です。建物内の特に外気に接しやすい場所(窓際など)で、1年間にどれくらいの熱の負担があるかを計算し、その場所の床面積で割った数値です。単位は「MJ/㎡/年」で表されます。計算式に表すと以下のようになります。

パルスター(PAL*)(MJ/㎡/年)=(各階のペリメータゾーンの年間熱負荷(MJ/年))/ペリメータゾーンの床面積合計(㎡)

パルスター(PAL*)の数値が小さいほど、建物の断熱性能および日射遮蔽性能が高いことを示します。

なお、非住宅建築物の省エネ基準は、BEI(Building Energy Index:建築物エネルギー消費性能)で評価されるため、PAL*の値が直接評価されるわけではありません。しかし、省エネ基準を満たすBEI値を達成するためには、建物の断熱性能(PAL*で表される)を適切なレベルまで高める必要があります。

非住宅建築物には住宅のような断熱等級制度はありませんが、現在の省エネ基準(BEI≦1.0)を達成するために必要な断熱性能は、住宅でいう「断熱等級4」相当のレベルとされています。

さらに、より高い省エネ性能を目指す際の目標となる「誘導基準」も定められています。この誘導基準は、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の認証取得などに求められる性能レベルで、住宅の上位等級(等級5以上)に相当する水準と捉えられます。

PAL*は「ペリメーターゾーン(外壁や窓から5m以内の屋内空間)における年間熱負荷」を評価する指標です。建物内の特に外気に接しやすい場所(窓際など)で、1年間にどれくらいの熱の負担があるかを計算し、その場所の床面積で割った数値です。単位は「MJ/㎡/年」で表されます。計算式に表すと以下のようになります。

パルスター(PAL*)(MJ/㎡/年)=(各階のペリメータゾーンの年間熱負荷(MJ/年))/ペリメータゾーンの床面積合計(㎡)

パルスター(PAL*)の数値が小さいほど、建物の断熱性能および日射遮蔽性能が高いことを示します。

なお、非住宅建築物の省エネ基準は、BEI(Building Energy Index:建築物エネルギー消費性能)で評価されるため、PAL*の値が直接評価されるわけではありません。しかし、省エネ基準を満たすBEI値を達成するためには、建物の断熱性能(PAL*で表される)を適切なレベルまで高める必要があります。

非住宅建築物には住宅のような断熱等級制度はありませんが、現在の省エネ基準(BEI≦1.0)を達成するために必要な断熱性能は、住宅でいう「断熱等級4」相当のレベルとされています。

さらに、より高い省エネ性能を目指す際の目標となる「誘導基準」も定められています。この誘導基準は、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の認証取得などに求められる性能レベルで、住宅の上位等級(等級5以上)に相当する水準と捉えられます。

断熱等級4~7の「基準」と「性能の違い」

断熱等級4~7の「基準」と「性能の違い」

断熱等級4~7の「基準」と「性能の違い」

断熱等級4~7の「基準」と「性能の違い」

断熱等級にはそれぞれ明確な基準値が設けられていますが、クライアントへ提案をする際、「等級4」「等級5」といった数字だけでは、実際の性能や快適性が伝わりにくい場合があります。

具体的な提案ができるように、断熱等級4~7の各等級について性能の差を確認しておきましょう。

具体的な提案ができるように、断熱等級4~7の各等級について性能の差を確認しておきましょう。

― 断熱等級4(法改正により2025年4月から適合義務化)

― 断熱等級4(法改正により

2025年4月から適合義務化)

断熱等級4は、1999年に定められた「次世代省エネルギー基準」に相当するレベルです。

2022年に上位等級が新設されるまでは、断熱性能等級の中でも最高等級でした。2025年4月以降は断熱等級4が新築住宅における「最低限の断熱性能」を確保するための基準となります。

等級4の最大の特徴は、開口部(窓・ドア)にも断熱性能を求めた点です。それ以前の基準では壁や屋根の断熱材を厚くすることが中心でしたが、等級4では複層ガラスや断熱サッシの採用が一般的になりました。

そのため、窓際の冷えや結露の問題が大幅に改善され、住環境の快適性が向上しています。

ただし、性能面では冬場に暖房を使用している居室と非暖房室(廊下や洗面所など)の温度差が大きく、特に早朝や夜間には寒さを感じやすいという特徴があります。

浴室と脱衣所で温度差が発生するケースもあり、ヒートショックのリスクも完全には解消されないため、快適に過ごせるとはいえません。省エネ効果は等級5以上と比較すると限定的で、真夏・真冬の光熱費負担は依然として大きいのが現実です。

2022年に上位等級が新設されるまでは、断熱性能等級の中でも最高等級でした。2025年4月以降は断熱等級4が新築住宅における「最低限の断熱性能」を確保するための基準となります。

等級4の最大の特徴は、開口部(窓・ドア)にも断熱性能を求めた点です。それ以前の基準では壁や屋根の断熱材を厚くすることが中心でしたが、等級4では複層ガラスや断熱サッシの採用が一般的になりました。

そのため、窓際の冷えや結露の問題が大幅に改善され、住環境の快適性が向上しています。

ただし、性能面では冬場に暖房を使用している居室と非暖房室(廊下や洗面所など)の温度差が大きく、特に早朝や夜間には寒さを感じやすいという特徴があります。

浴室と脱衣所で温度差が発生するケースもあり、ヒートショックのリスクも完全には解消されないため、快適に過ごせるとはいえません。省エネ効果は等級5以上と比較すると限定的で、真夏・真冬の光熱費負担は依然として大きいのが現実です。

― 断熱等級5(2030年までに省エネ基準として引き上げ予定)

― 断熱等級5(2030年までに

省エネ基準として引き上げ予定)

断熱等級5は、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に求められる断熱性能と同等のレベルです。政府は「2030年までに新築住宅の省エネ基準をZEH水準に引き上げる」という目標を掲げており、将来的には省エネ性能の基準となる予定です。

等級4から等級5へ性能を上げると、住宅の快適性は格段に向上します。UA値で比較すると、等級4(0.87)から等級5(0.60)へは約30%の性能向上となり、断熱性をはっきりと体感できます。

具体的には、冬場に暖房を止めても室温が下がりにくく、朝の冷え込みが緩やかになります。家全体の温度が均一に保たれやすくなるため、ヒートショックのリスクを大幅に低減し、健康的な室内環境を実現できます。

等級4から等級5へ性能を上げると、住宅の快適性は格段に向上します。UA値で比較すると、等級4(0.87)から等級5(0.60)へは約30%の性能向上となり、断熱性をはっきりと体感できます。

具体的には、冬場に暖房を止めても室温が下がりにくく、朝の冷え込みが緩やかになります。家全体の温度が均一に保たれやすくなるため、ヒートショックのリスクを大幅に低減し、健康的な室内環境を実現できます。

― 断熱等級6(HEAT20 G2相当)

― 断熱等級6(HEAT20 G2相当)

断熱等級6は、民間団体である「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会(HEAT20)」が定める「G2」グレードに相当する、非常に高い断熱性能です。法律上の義務ではありませんが、健康で快適な暮らしを最優先に考えるクライアントから強く支持されています。

HEAT20 G2(等級6)が目指すのは、「冬期間、無暖房の室において、室温が概ね13℃を下回らない」レベルです。これは、少ない暖房エネルギーで家全体を快適な温度に保てることを意味します。

窓際に近づいてもひんやりせず、吹き抜けや大開口といった開放的な間取りを採用しても、寒さを感じにくいのが特徴です。エネルギー消費を抑えながら、設計の自由度と高い快適性を両立させたい場合に目指すべき水準と言えます。

HEAT20 G2(等級6)が目指すのは、「冬期間、無暖房の室において、室温が概ね13℃を下回らない」レベルです。これは、少ない暖房エネルギーで家全体を快適な温度に保てることを意味します。

窓際に近づいてもひんやりせず、吹き抜けや大開口といった開放的な間取りを採用しても、寒さを感じにくいのが特徴です。エネルギー消費を抑えながら、設計の自由度と高い快適性を両立させたい場合に目指すべき水準と言えます。

― 断熱等級7(HEAT20 G3相当)

― 断熱等級7(HEAT20 G3相当)

断熱等級7は、HEAT20が定める最上位グレード「G3」に相当し、現行の品確法における最高水準の断熱性能です。「パッシブハウス」に匹敵する性能レベルであり、最先端の省エネ住宅を象徴する等級です。

HEAT20 G3(等級7)は、「暖房期における最低室温が概ね15℃を下回らない」ことを目標としています。ここまで断熱性能を高めると、日射熱や生活熱(調理や人体から発する熱)を最大限に活用し、極力暖房に頼らずに冬を越す「パッシブな暮らし」が現実的になります。

断熱等級7に求められるUA値は6地域で0.26となっており、実現のために断熱材の仕様やサッシの選定だけでなく、熱橋をなくすための緻密な設計・施工が必要です。

HEAT20 G3(等級7)は、「暖房期における最低室温が概ね15℃を下回らない」ことを目標としています。ここまで断熱性能を高めると、日射熱や生活熱(調理や人体から発する熱)を最大限に活用し、極力暖房に頼らずに冬を越す「パッシブな暮らし」が現実的になります。

断熱等級7に求められるUA値は6地域で0.26となっており、実現のために断熱材の仕様やサッシの選定だけでなく、熱橋をなくすための緻密な設計・施工が必要です。

断熱等級の向上が必要になる3つの理由

断熱等級の向上が必要になる3つの理由

断熱等級の向上が必要になる3つの理由

断熱等級の向上が

必要になる3つの理由

必要になる3つの理由

高断熱住宅への関心の高まりと需要拡大は、住宅業界にとって避けては通れない大きな変化です。しかし、これを単なる「規制強化」と捉えるのは早計です。断熱等級の向上は、これからの時代を勝ち抜き、お客様に真に価値ある住まいを提供したいと願う設計事務所にとって、大きなビジネスチャンスとなり得ます。

ここでは、最低基準である断熱等級4以上の高断熱化を積極的に提案すべき3つの理由を解説します。

ここでは、最低基準である断熱等級4以上の高断熱化を積極的に提案すべき3つの理由を解説します。

― 高断熱仕様で実現する競合との優位性

― 高断熱仕様で実現する競合との

優位性

今後、断熱等級4が標準となる時代において、他社との差別化を図るためにもより高い断熱性能を有する家づくりが重要です。省エネや快適性に対する施主の関心が高まる中、高断熱仕様は強力な訴求ポイントとなります。

特に重要となるのが、住宅性能表示制度です。

この制度を利用すると、住宅の断熱性能や一次エネルギー消費量性能などが、国が定めた統一基準に基づき「等級」として客観的に評価され、証明書が発行されます。

これまではデザインや間取り、価格といった要素で比較されることが主でしたが、これからは「断熱等級5のZEH仕様の家」と「断熱等級4の最低基準の家」というように、性能が数値で可視化され、施主が容易に比較検討できるようになります。

高い断熱等級に対応できる技術力と提案力により、知識と意識の高いクライアントを引きつけ、競合他社に対する明確な優位性を示すことができます。

特に重要となるのが、住宅性能表示制度です。

この制度を利用すると、住宅の断熱性能や一次エネルギー消費量性能などが、国が定めた統一基準に基づき「等級」として客観的に評価され、証明書が発行されます。

これまではデザインや間取り、価格といった要素で比較されることが主でしたが、これからは「断熱等級5のZEH仕様の家」と「断熱等級4の最低基準の家」というように、性能が数値で可視化され、施主が容易に比較検討できるようになります。

高い断熱等級に対応できる技術力と提案力により、知識と意識の高いクライアントを引きつけ、競合他社に対する明確な優位性を示すことができます。

― 資産価値向上とクライアントからの信頼獲得

― 資産価値向上とクライアントか

らの信頼獲得

2030年には、断熱等級5(ZEH水準)が標準化される予定です。断熱等級4の住宅では、数年後には「性能の低い住宅」として評価される可能性があります。

しかし、断熱等級5以上の断熱性能の高い住宅は将来の基準変更に対応済みで陳腐化リスクが低く、中古市場においても、購入検討者が性能を数値で比較できる時代において競争優位性を保てます。

そのため、建築プロジェクトの提案では、最新の法規制や市場動向を熟知し、具体的な性能数値で示すことが重要です。感覚的な提案ではなく数値に基づいた合理的な提案を行うことで、クライアントが納得しやすい説明が可能となります。

しかし、断熱等級5以上の断熱性能の高い住宅は将来の基準変更に対応済みで陳腐化リスクが低く、中古市場においても、購入検討者が性能を数値で比較できる時代において競争優位性を保てます。

そのため、建築プロジェクトの提案では、最新の法規制や市場動向を熟知し、具体的な性能数値で示すことが重要です。感覚的な提案ではなく数値に基づいた合理的な提案を行うことで、クライアントが納得しやすい説明が可能となります。

― 補助金制度や省エネ認定が活用しやすい

― 補助金制度や省エネ認定が活用

しやすい

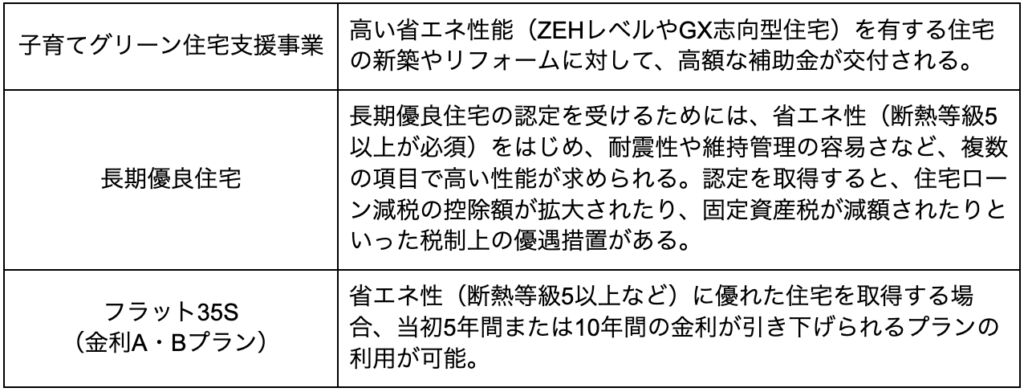

高い断熱性能を持つ住宅は、国や自治体が実施する様々な補助金制度や優遇措置の対象となりやすいという、直接的な金銭的メリットがあります。制度を活用することで、高断熱化に伴う建築コストの増加分を補い、建築費用の負担を軽減できます。

代表的な制度には以下のようなものがあります。

代表的な制度には以下のようなものがあります。

クライアントの条件に合わせて最適な補助金活用プランを提案できることも、重要な付加価値です。高断熱化の提案と補助金の活用をセットで説明することで、クライアントはより前向きに高性能住宅の建築を検討しやすくなるでしょう。

断熱等級の向上に伴う3つの課題と対策

断熱等級の向上に伴う3つの課題と対策

断熱等級の向上に伴う3つの課題と対策

断熱等級の向上に伴う

3つの課題と対策

3つの課題と対策

断熱等級の向上には、いくつかの課題が伴います。特に、等級5以上の高断熱住宅を計画する場合、これまでの設計・施工の常識が通用しない場面も出てきます。

ここでは、高断熱化を進める上で直面する代表的な3つの課題と、それらの具体的な対策を解説します。

ここでは、高断熱化を進める上で直面する代表的な3つの課題と、それらの具体的な対策を解説します。

― 高断熱化で求められる施工技術レベルの向上

― 高断熱化で求められる施工技術

レベルの向上

高断熱住宅の性能は、図面上のUA値だけでなく、現場の施工品質に大きく左右されます。

特に断熱等級が高くなるほど、わずかな施工ミスでも基準を達成できなくなります。例えば、発泡ウレタン断熱材の場合、施工の手が届きにくい下屋部分での吹き忘れや、スキマを残したままウレタンで覆われてしまうケースがあります。また、断熱材を無理やり押し込むと断熱性能が大幅に低下し、本来の性能を発揮できません。

対策として、具体的な施工手順を写真付きで示した施工マニュアルの徹底と、断熱・気密工事の専門知識を持つ職人への現場教育が不可欠です。

特に断熱等級が高くなるほど、わずかな施工ミスでも基準を達成できなくなります。例えば、発泡ウレタン断熱材の場合、施工の手が届きにくい下屋部分での吹き忘れや、スキマを残したままウレタンで覆われてしまうケースがあります。また、断熱材を無理やり押し込むと断熱性能が大幅に低下し、本来の性能を発揮できません。

対策として、具体的な施工手順を写真付きで示した施工マニュアルの徹底と、断熱・気密工事の専門知識を持つ職人への現場教育が不可欠です。

― 高断熱住宅で重要度が増す換気・通気設計の精密化

― 高断熱住宅で重要度が増す換気

・通気設計の精密化

高断熱・高気密住宅では、換気・通気設計の精密化が不可欠です。設計を誤ると、壁内への湿気の滞留による内部結露や、化学物質の滞留によるシックハウス症候群などの問題を引き起こし、住環境を悪化させることがあります。

対策として、まず壁体内に防湿層と通気層を確実に設け、湿気を排出する設計を徹底します。次に、建物の性能に合わせた24時間換気システムを選定し、家全体の空気がよどみなく流れる換気経路を計画することが必要になります。

さらに、ηAC値の計算に加え、軒や庇、アウターシェードなどを活用したパッシブデザインによる日射遮蔽を徹底し、夏場の室温上昇を防ぎます。これらの緻密な設計が、高断熱住宅の快適性を引き出す要素となります。

対策として、まず壁体内に防湿層と通気層を確実に設け、湿気を排出する設計を徹底します。次に、建物の性能に合わせた24時間換気システムを選定し、家全体の空気がよどみなく流れる換気経路を計画することが必要になります。

さらに、ηAC値の計算に加え、軒や庇、アウターシェードなどを活用したパッシブデザインによる日射遮蔽を徹底し、夏場の室温上昇を防ぎます。これらの緻密な設計が、高断熱住宅の快適性を引き出す要素となります。

― 建築コストの増加

― 建築コストの増加

断熱等級の向上は、高性能な断熱材や窓の使用により、建築コストが増加するという課題に直面します。

例えば、等級4から等級5への性能向上では、断熱材の厚さが約1.2倍になり、窓も複層ガラスから高性能トリプルガラスの採用などが必要になるケースも多くコスト増が発生します。

クライアントによっては、目に見えない断熱性能にコストをかける価値を理解できず、追加費用を払ってまで断熱性能を高める必要性について疑問を持つ場合もあります。そのため、 長期的な経済的メリットや、補助金制度や税金の免除といった初期費用の負担を軽減できる提案をすることが求められます。

例えば、等級4から等級5への性能向上では、断熱材の厚さが約1.2倍になり、窓も複層ガラスから高性能トリプルガラスの採用などが必要になるケースも多くコスト増が発生します。

クライアントによっては、目に見えない断熱性能にコストをかける価値を理解できず、追加費用を払ってまで断熱性能を高める必要性について疑問を持つ場合もあります。そのため、 長期的な経済的メリットや、補助金制度や税金の免除といった初期費用の負担を軽減できる提案をすることが求められます。

断熱等級はどのレベルまで高めるのが正解なのか?

断熱等級はどのレベルまで高めるのが正解なのか?

断熱等級はどのレベルまで高めるのが正解なのか?

断熱等級は

どのレベルまで

高めるのが正解なのか?

どのレベルまで

高めるのが正解なのか?

住宅において高い断熱性能が求められるようになった中、クライアントにどのレベルの断熱等級を提案すべきなのでしょうか。

結論から言えば、「この等級にすれば間違いない!」というものはありません。 最適な断熱等級は、クライアントの価値観、予算、ライフスタイル、そして建設地の気候条件によって大きく異なるためです。

例えば、コストを最優先し、法律の基準さえ満たせばよいと考えるクライアントには「断熱等級4」が良いでしょう。将来の標準仕様と光熱費削減を重視するバランス型のクライアントには「断熱等級5」、健康で快適な暮らしを何よりも大切にし、初期投資を惜しまないクライアントには「断熱等級6」や「断熱等級7」が最適な場合もあります。

目指すべきゴールは様々なため、断熱等級がもたらす暮らしの質の違いや、将来的なメリット・デメリットを分かりやすく提示し、クライアントが自ら最適な選択をするための判断材料を過不足なく提供することが重要です。

結論から言えば、「この等級にすれば間違いない!」というものはありません。 最適な断熱等級は、クライアントの価値観、予算、ライフスタイル、そして建設地の気候条件によって大きく異なるためです。

例えば、コストを最優先し、法律の基準さえ満たせばよいと考えるクライアントには「断熱等級4」が良いでしょう。将来の標準仕様と光熱費削減を重視するバランス型のクライアントには「断熱等級5」、健康で快適な暮らしを何よりも大切にし、初期投資を惜しまないクライアントには「断熱等級6」や「断熱等級7」が最適な場合もあります。

目指すべきゴールは様々なため、断熱等級がもたらす暮らしの質の違いや、将来的なメリット・デメリットを分かりやすく提示し、クライアントが自ら最適な選択をするための判断材料を過不足なく提供することが重要です。

― 高い断熱等級にも対応できる準備を整えておく

― 高い断熱等級にも対応できる

準備を整えておく

クライアントの多様なニーズに応えるために重要なのは「どの等級を求められても、高いレベルで対応できる準備を整えておく」ことです。

近年、先進的なハウスメーカーの中には、最高等級である「断熱等級7」を標準仕様とする商品を投入するところもでてきています。

施主がインターネットで情報を集める中で、こうした高性能住宅が比較対象となるのは必然です。その際に「等級4までしか対応できません」では、競合に太刀打ちできません。

重要なのは、等級7の技術をすべての案件で使うことではなく、最高レベルの知識と技術力を持ち、クライアントの予算や要望に応じて性能レベルを柔軟に調整できる能力です。

省エネ計算能力の習得や、高断熱・高気密施工に長けた工務店との連携を深め、「最低基準の等級4」から「最高等級の等級7」まで、自信を持って提案・実現できる体制を構築することが重要視されてきます。

近年、先進的なハウスメーカーの中には、最高等級である「断熱等級7」を標準仕様とする商品を投入するところもでてきています。

施主がインターネットで情報を集める中で、こうした高性能住宅が比較対象となるのは必然です。その際に「等級4までしか対応できません」では、競合に太刀打ちできません。

重要なのは、等級7の技術をすべての案件で使うことではなく、最高レベルの知識と技術力を持ち、クライアントの予算や要望に応じて性能レベルを柔軟に調整できる能力です。

省エネ計算能力の習得や、高断熱・高気密施工に長けた工務店との連携を深め、「最低基準の等級4」から「最高等級の等級7」まで、自信を持って提案・実現できる体制を構築することが重要視されてきます。

上岡祐介建築設計事務所の省エネ計算代行で断熱等級を確実に達成

上岡祐介建築設計事務所の省エネ計算代行で断熱等級を確実に達成

上岡祐介建築設計事務所の

省エネ計算代行で断熱等級を確実に達成

省エネ計算代行で断熱等級を確実に達成

上岡祐介建築設計事務所

の省エネ計算代行で

断熱等級を確実に達成

の省エネ計算代行で

断熱等級を確実に達成

「高断熱化の提案をしたいが、日々の業務に追われていて省エネ計算に時間を割けない」

「断熱等級5以上の高性能住宅を提案したいが、複雑な計算に対応できない」

そんなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

上岡祐介建築設計事務所では、お客様の省エネ計算を代行し、希望する断熱等級を確実に達成します。

他の省エネ計算会社では、計算はしてくれるものの現場の実情に合わせた納まりや工事費を考慮した提案が不十分なことがあります。

また、梁の断熱補強についても、十分な知識に基づいた対応ができず、変更が発生した際に時間がかかってしまうことが度々あります。当社では、このような問題に対して、設計管理の経験を活かし、柔軟かつ迅速に対応いたします。

意匠設計事務所からは「設計がわかっているので話が早く、現場での変更対応も早くて助かる」「断熱範囲図も合わせて依頼できるので、省エネに関することは全てお任せできて助かる!」といったお声をいただいてます。

希望する断熱等級を達成するために、ただ計算するだけでなく省エネ設計の立場からご提案もさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。

「断熱等級5以上の高性能住宅を提案したいが、複雑な計算に対応できない」

そんなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

上岡祐介建築設計事務所では、お客様の省エネ計算を代行し、希望する断熱等級を確実に達成します。

他の省エネ計算会社では、計算はしてくれるものの現場の実情に合わせた納まりや工事費を考慮した提案が不十分なことがあります。

また、梁の断熱補強についても、十分な知識に基づいた対応ができず、変更が発生した際に時間がかかってしまうことが度々あります。当社では、このような問題に対して、設計管理の経験を活かし、柔軟かつ迅速に対応いたします。

意匠設計事務所からは「設計がわかっているので話が早く、現場での変更対応も早くて助かる」「断熱範囲図も合わせて依頼できるので、省エネに関することは全てお任せできて助かる!」といったお声をいただいてます。

希望する断熱等級を達成するために、ただ計算するだけでなく省エネ設計の立場からご提案もさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。