2025年4月1日に施行された建築基準法の改正によって、これまで「4号建築物」として扱われていた区分の見直しが行われ、小規模建築物に関する規制が大きく変わりました。

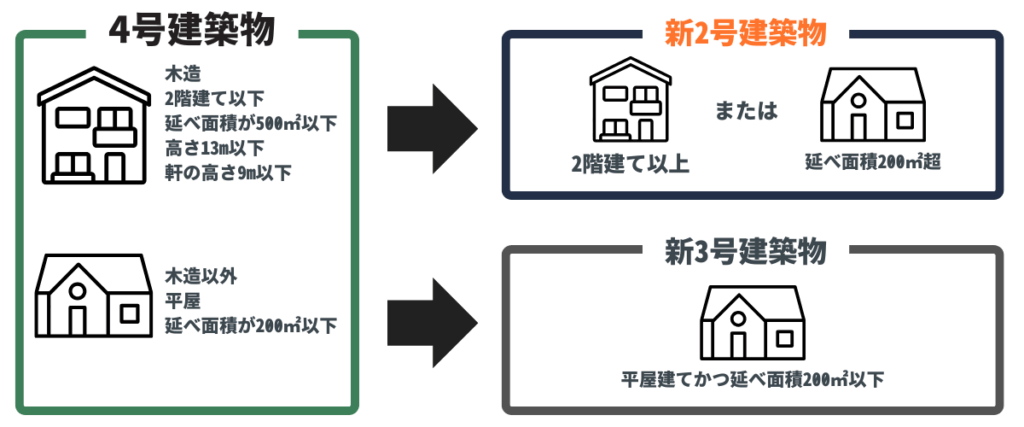

改正後は「新2号建築物」および「新3号建築物」という新たな区分が設けられ、4号建築物に該当していた建物は階数や延べ面積に応じていずれかに再分類されます。

同時に、これまで4号建築物に適用されていた「4号特例」の対象範囲が大幅に縮小され、新2号建築物は4号特例の適用外となりました。これにより、新2号建築物に該当する建物では構造や省エネ性能に関するより厳格な審査・手続きが求められます。

新2号建築物の建築を計画する場合は、法改正後の新しい手続きや基準について事前に把握しておくことが求められます。

新制度に適切に対応するためにも、新2号建築物の定義、4号建築物からの変更点、そして実務者が押さえるべき対応策について確認しておきましょう。

改正後は「新2号建築物」および「新3号建築物」という新たな区分が設けられ、4号建築物に該当していた建物は階数や延べ面積に応じていずれかに再分類されます。

同時に、これまで4号建築物に適用されていた「4号特例」の対象範囲が大幅に縮小され、新2号建築物は4号特例の適用外となりました。これにより、新2号建築物に該当する建物では構造や省エネ性能に関するより厳格な審査・手続きが求められます。

新2号建築物の建築を計画する場合は、法改正後の新しい手続きや基準について事前に把握しておくことが求められます。

新制度に適切に対応するためにも、新2号建築物の定義、4号建築物からの変更点、そして実務者が押さえるべき対応策について確認しておきましょう。

新2号建築物の定義

新2号建築物の定義

新2号建築物の定義

新2号建築物の定義

建築基準法改正前の4号建築物は、以下の条件を満たす建築物が対象でした。

木造建築物

- 2階建て以下

- 延べ面積500㎡以下

- 高さ13m・軒高9m以下

非木造建築物

- 平屋

- 延べ面積200㎡以下

しかし、2025年4月の法改正により、4号建築物が廃止され「階数が2以上または延べ面積が200㎡超」に該当する建築物は新2号建築物、「延べ面積200㎡以下の平屋建て」に該当する建築物は新3号建築物に分類されることになりました。

新2号建築物の判定は、木造・非木造や用途を問わず、規模基準のみで判定されます。そのため、鉄骨造やRC造であっても条件を満たす場合は新2号建築物です。

― 大規模な修繕・模様替えも新2号建築物の扱いになる

― 大規模な修繕・模様替えも

新2号建築物の扱いになる

既存の住宅が新2号建築物の条件に該当する場合、大規模な修繕・模様替えの実施には建築確認申請が必要です。具体的には、壁・柱・床・梁・屋根・階段といった主要構造部の50%を超える修繕工事が対象となります。

4号建築物では、大規模修繕や模様替えを実施する際に、建築確認申請は原則として不要でした。

しかし、新2号建築物に分類される建物では、建築確認申請時に構造関係規定等の図書提出と審査が必須となります。

4号建築物では、大規模修繕や模様替えを実施する際に、建築確認申請は原則として不要でした。

しかし、新2号建築物に分類される建物では、建築確認申請時に構造関係規定等の図書提出と審査が必須となります。

4号建築物から新2号建築物で変わる6つのポイント

4号建築物から新2号建築物で

変わる6つのポイント

4号建築物から新2号建築物で変わる

6つのポイント

6つのポイント

4号建築物から

新2号建築物で

変わる6つのポイント

新2号建築物で

変わる6つのポイント

法改正により4号建築物から新2号建築物に移行したことで、以下の6点が変更となります。

- 4号特例による審査簡略化の縮小

- 省エネ基準の適合義務化

- 都市計画区域外における建築確認申請の義務化

- 審査期間が7日から35日に延長

- 構造図書と省エネ図書の提出義務化

- 検査済証なしでの使用開始が不可

以下でそれぞれの影響と留意点を解説します。

― 4号特例による審査簡略化の縮小

― 4号特例による審査簡略化の縮小

2025年4月の建築基準法改正により、4号特例が縮小されました。

それに伴い新2号建築物は適用外となるため、これまで4号特例で省略されていた構造関係規定等の審査が必要になります。

この変更の根本的な要因として、建築物分野における省エネ基準の全面的な適用拡大があります。

政府は、2050年カーボンニュートラル達成に向け、建築物分野における省エネ対策の強化を推進しています。目標達成に向けた段階的な政策として、2025年4月に建築物省エネ法を改正し、ほぼ全ての建築物に対して省エネ基準への適合を義務付けました。

ところが、4号特例を認めていると「建築確認を経ずに着工できる建物」が存在してしまい、「ほぼ全ての建築物で省エネ審査が必要」とする建築物省エネ法の趣旨と矛盾が生じます。

この矛盾を解消するため、4号特例の対象が「延べ200㎡以下の平屋建て」(=新3号建築物)に限定され、新2号建築物は省エネ基準を満たす統一的な制度に改められたのです。

それに伴い新2号建築物は適用外となるため、これまで4号特例で省略されていた構造関係規定等の審査が必要になります。

この変更の根本的な要因として、建築物分野における省エネ基準の全面的な適用拡大があります。

政府は、2050年カーボンニュートラル達成に向け、建築物分野における省エネ対策の強化を推進しています。目標達成に向けた段階的な政策として、2025年4月に建築物省エネ法を改正し、ほぼ全ての建築物に対して省エネ基準への適合を義務付けました。

ところが、4号特例を認めていると「建築確認を経ずに着工できる建物」が存在してしまい、「ほぼ全ての建築物で省エネ審査が必要」とする建築物省エネ法の趣旨と矛盾が生じます。

この矛盾を解消するため、4号特例の対象が「延べ200㎡以下の平屋建て」(=新3号建築物)に限定され、新2号建築物は省エネ基準を満たす統一的な制度に改められたのです。

― 省エネ基準の適合義務化

― 省エネ基準の適合義務化

新2号建築物は、省エネ基準への適合が義務化されています。

省エネ基準に適合するには、省エネ適合性判定(以下、省エネ適判)を受け、省エネ性能が基準を満たしていることを証明する必要があります。

省エネ適判は、建築物の設計が国の定める省エネ基準を満たしていることを、所管行政庁又は登録省エネ判定機関が審査する手続きです。合格すると「適合性判定通知書」が交付されます。この通知書が交付されない限り確認済証は交付されず、着工に移ることができません。

そのため、省エネ計算や省エネ適判といった新たな業務負担により、建築士の業務が大幅に増加することになります。

省エネ基準に適合するには、省エネ適合性判定(以下、省エネ適判)を受け、省エネ性能が基準を満たしていることを証明する必要があります。

省エネ適判は、建築物の設計が国の定める省エネ基準を満たしていることを、所管行政庁又は登録省エネ判定機関が審査する手続きです。合格すると「適合性判定通知書」が交付されます。この通知書が交付されない限り確認済証は交付されず、着工に移ることができません。

そのため、省エネ計算や省エネ適判といった新たな業務負担により、建築士の業務が大幅に増加することになります。

― 都市計画区域外における建築確認申請の義務化

― 都市計画区域外における

建築確認申請の義務化

新2号建築物では、都市計画区域外の建築であっても建築確認申請が義務付けられます。

都市計画区域外とは、山間部や地方の漁村のように人口が極めて少ない地域が該当し、日本の国土は、平野部が3割、山間部が7割とされており、都市計画区域外は面積的には日本の7割程度を占めています。

4号建築物は都市計画区域外の地域では、建築士が設計すれば新築時の確認申請は不要となっていました。しかし、新2号建築物では木造・非木造、都市計画区域等の内外にかかわらず建築確認・検査の対象となります。

この改正により、建築物の省エネ性能と構造安全性の両方について、地域を問わず統一的な審査体制が確立されることになります。

都市計画区域外とは、山間部や地方の漁村のように人口が極めて少ない地域が該当し、日本の国土は、平野部が3割、山間部が7割とされており、都市計画区域外は面積的には日本の7割程度を占めています。

4号建築物は都市計画区域外の地域では、建築士が設計すれば新築時の確認申請は不要となっていました。しかし、新2号建築物では木造・非木造、都市計画区域等の内外にかかわらず建築確認・検査の対象となります。

この改正により、建築物の省エネ性能と構造安全性の両方について、地域を問わず統一的な審査体制が確立されることになります。

― 確認審査期間が「7日以内」から「35日以内」に延長

― 確認審査期間が「7日以内」から

「35日以内」に延長

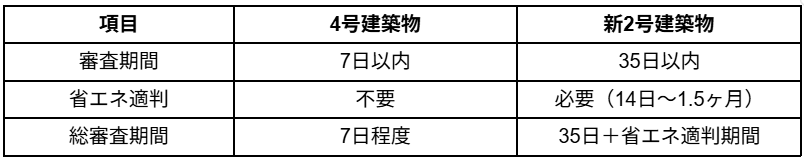

新2号建築物では、建築確認申請が受理されてから法定の35日以内(※補正期間は算入せず)に審査結果が出されることになりました。4号建築物における建築確認申請の法定審査期間が7日以内だったため、審査期間が5倍に延びる計算です。

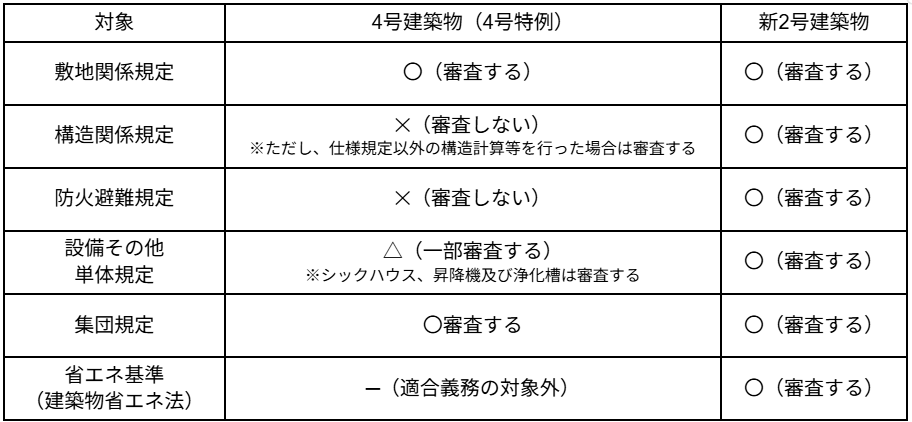

審査期間が延長された主な理由は、審査項目の大幅な増加にあります。以下は4号建築物(4号特例)と新2号建築物の審査項目の比較です。

審査期間が延長された主な理由は、審査項目の大幅な増加にあります。以下は4号建築物(4号特例)と新2号建築物の審査項目の比較です。

*建築士が設計・工事監理を行った防火・準防火地域外の一戸建住宅の場合

4号建築物では建築士設計の場合に構造・防火・避難・設備の一部審査を省略できましたが、新2号建築物ではそれら全てが審査対象です。

このように、審査項目と提出書類が増えたことで、十分な審査時間を確保する必要が生じたため、4号建築物よりも審査期間が延長されることになりました。

このように、審査項目と提出書類が増えたことで、十分な審査時間を確保する必要が生じたため、4号建築物よりも審査期間が延長されることになりました。

― 構造図書と省エネ図書の提出義務化

― 構造図書と省エネ図書の

提出義務化

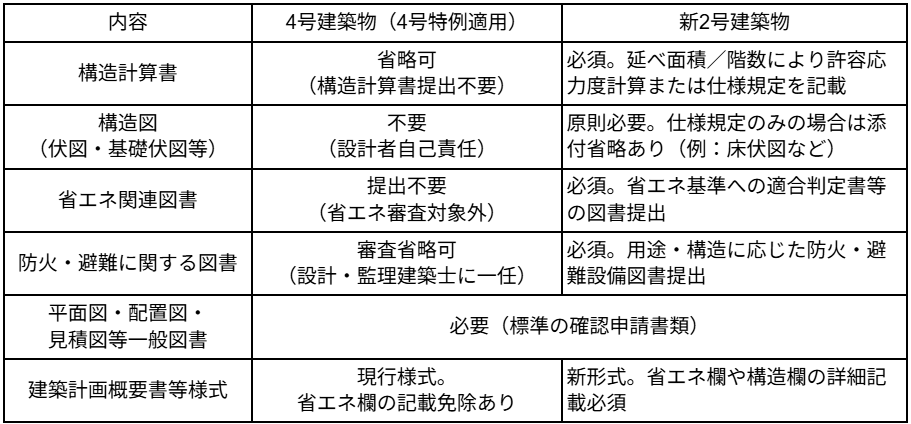

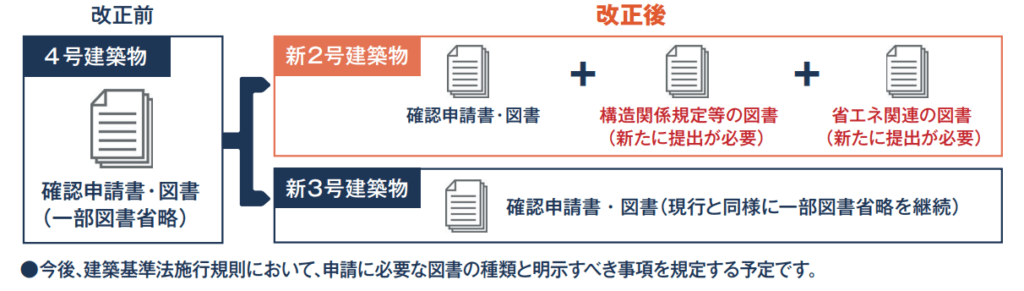

新2号建築物では、建築確認申請の提出図書が大幅に増加します。4号建築物では構造計算書や伏図類の添付が省略可能で(建築士が責任を持つという建前)、省エネ関連の図書提出も免除されていました。しかし改正後は、新2号建築物の建築確認申請時に「構造関係規程に関する図書」および「省エネ基準適合に関する図書」を添付しなければなりません。

提出書類の比較は以下のとおりです。

4号建築物では、4号特例により建築士が設計する建築物について構造審査などが省略されていました。一方、新2号建築物では壁量計算書や基礎設計図などの構造関係図書、さらに省エネ関連図書の提出が新たに義務付けられます。

新2号建築物では、確認申請時に「構造図書」と「省エネ図書」を必ず添付します。4号建築物で認められていた添付省略は一切できなくなりました。

― 検査済証なしでの使用開始が不可

― 検査済証なしでの使用開始が不可

新2号建築物では、工事完了後に完了検査に合格して検査済証が交付されるまで、建築物を使用してはならないという規定が明確化されました。

これにより、従来の4号特例で「検査は任意」と見なされがちだった小規模住宅でも、2025年4月以降は、検査を受けずに引き渡しを行うと違反建築となります。

具体的には、住宅への入居や店舗・事務所の営業開始、賃貸物件の引き渡しなど、建築物を実際に使用する行為がすべて禁止されます。

例外は特定行政庁が安全上支障なしと認めた場合の「仮使用認定」のみで、正規の検査前に入居や営業を開始するには仮使用許可を得る必要があります。

無許可で使用すれば法違反として是正命令や罰則の対象となり得ますし、金融機関の住宅ローン融資実行や不動産の引き渡し・登記にも支障をきたします。

また、違反した場合は建築基準法違反として処罰の対象となり、建築主には使用停止命令や改善命令が発せられる可能性があります。

また、住宅ローンの融資実行や不動産売買の決済、建物登記などの手続きにも影響を与えるため、事業計画全体に大きな支障をきたすリスクがあります。

そのため施工スケジュールを立てる際は引き渡し予定日の2~3週間前には完了検査を受けられるよう逆算し、余裕を持って申請手続きを行う必要があります。

これにより、従来の4号特例で「検査は任意」と見なされがちだった小規模住宅でも、2025年4月以降は、検査を受けずに引き渡しを行うと違反建築となります。

具体的には、住宅への入居や店舗・事務所の営業開始、賃貸物件の引き渡しなど、建築物を実際に使用する行為がすべて禁止されます。

例外は特定行政庁が安全上支障なしと認めた場合の「仮使用認定」のみで、正規の検査前に入居や営業を開始するには仮使用許可を得る必要があります。

無許可で使用すれば法違反として是正命令や罰則の対象となり得ますし、金融機関の住宅ローン融資実行や不動産の引き渡し・登記にも支障をきたします。

また、違反した場合は建築基準法違反として処罰の対象となり、建築主には使用停止命令や改善命令が発せられる可能性があります。

また、住宅ローンの融資実行や不動産売買の決済、建物登記などの手続きにも影響を与えるため、事業計画全体に大きな支障をきたすリスクがあります。

そのため施工スケジュールを立てる際は引き渡し予定日の2~3週間前には完了検査を受けられるよう逆算し、余裕を持って申請手続きを行う必要があります。

新2号建築物の実務で役立つ4つの対応策

新2号建築物の実務で役立つ

4つの対応策

新2号建築物の実務で役立つ4つの対応策

新2号建築物の実務で

役立つ4つの対応策

役立つ4つの対応策

4号建築物から新2号建築物の移行は、実務の面でも大きな変化が生じます。

4号建築物と同じ工程で進めてしまうと、想定よりも多くの時間がかかり、工期が大幅に遅れるおそれがあります。プロジェクトを円滑に進行させるため、新2号建築物の新設で実務者が押さえておくべき4つの対応策について確認しておきましょう。

4号建築物と同じ工程で進めてしまうと、想定よりも多くの時間がかかり、工期が大幅に遅れるおそれがあります。プロジェクトを円滑に進行させるため、新2号建築物の新設で実務者が押さえておくべき4つの対応策について確認しておきましょう。

― 省エネ適判による業務増加を早期準備で乗り切る

― 省エネ適判による業務増加を

早期準備で乗り切る

新2号建築物は省エネ基準適合義務の対象となるため、建築確認申請+省エネ適判の両方が完了していないと着工ができません。

これまで単一だった審査プロセスが二重構造となることで、設計者の書類作成・調整負荷が大幅に増加し、4号建築物よりも審査に時間がかかることになります。

4号建築物と新2号建築物の着工までの期間の違いは以下のとおりです。

これまで単一だった審査プロセスが二重構造となることで、設計者の書類作成・調整負荷が大幅に増加し、4号建築物よりも審査に時間がかかることになります。

4号建築物と新2号建築物の着工までの期間の違いは以下のとおりです。

スケジュールの違いを見ると、4号建築物の場合、確認審査の法定審査期間は「7日以内」でしたが、新2号建築物では省エネ適判の審査期間も加わるため、最長で約2.5カ月程度かかることになります。

確認済証の交付には省エネ適合判定通知書が必要になるため、建築確認申請をしてから、省エネ適判を申請したのでは時間がかかり、着工に間に合わない可能性があります。

そのため、省エネ適判と建築確認申請は並行して準備し、同時に進める必要があります。

確認済証の交付には省エネ適合判定通知書が必要になるため、建築確認申請をしてから、省エネ適判を申請したのでは時間がかかり、着工に間に合わない可能性があります。

そのため、省エネ適判と建築確認申請は並行して準備し、同時に進める必要があります。

― 構造図書省略制度の「仕様表」活用で業務負荷を減らす

― 構造図書省略制度の

「仕様表」活用で業務負荷を減らす

4号特例では、建築士による設計の場合、階数が2以下で延べ面積が500㎡以下の木造建築物であれば、建築確認申請時に構造図書の添付を省略できます。

しかし、4号建築物から新2号建築物への移行により、4号特例の対象外となるため、これまで省略できていた構造関係図書(基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、軸組図)を作成する必要があります。

作成する書類が増えることで設計士の負担が増えてしまいます。この問題を解決するために、国交省は「構造図書省略制度」を新設しました。

構造図書省略制度は、構造関係規定を仕様規定(壁量計算等)によって検討した場合に限り、仕様表に必要事項を記載することで、以下の書類の添付を省略できる制度です。

しかし、4号建築物から新2号建築物への移行により、4号特例の対象外となるため、これまで省略できていた構造関係図書(基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、軸組図)を作成する必要があります。

作成する書類が増えることで設計士の負担が増えてしまいます。この問題を解決するために、国交省は「構造図書省略制度」を新設しました。

構造図書省略制度は、構造関係規定を仕様規定(壁量計算等)によって検討した場合に限り、仕様表に必要事項を記載することで、以下の書類の添付を省略できる制度です。

- 基礎伏図

- 各階床伏図

- 小屋伏図及び軸組図

仕様表には主要部材の樹種・寸法・接合金物などを一覧化し、壁量・N値・四分割法の計算根拠を併記することで、複数の構造関係図書を一元的に整理できます。

法改正に伴って追加で記載すべき情報を、仕様表により一元的に整理することで、設計図書への書き込みを減らし、図書作成を省略できます。

ただし、建築士法により建築士事務所に課せられている図書保存の義務は、これまで通り変わらないため、省略した図書も15年間の保存が必要です。提出を省略した伏図類も適切に作成・保管し、将来の増改築や検査に備える必要があります。

法改正に伴って追加で記載すべき情報を、仕様表により一元的に整理することで、設計図書への書き込みを減らし、図書作成を省略できます。

ただし、建築士法により建築士事務所に課せられている図書保存の義務は、これまで通り変わらないため、省略した図書も15年間の保存が必要です。提出を省略した伏図類も適切に作成・保管し、将来の増改築や検査に備える必要があります。

― 完了検査の構造・省エネ確認項目増加に備えた現場管理の徹底

― 完了検査の構造・省エネ確認項目

増加に備えた現場管理の徹底

新2号建築物の完了検査では、構造安全性と省エネ適合性を含む全ての基準適合項目がチェック対象です。4号建築物の簡易検査は撤廃されました。

検査官は確認申請図書に基づき、各種検査結果報告書・工事監理報告書・省エネ基準工事監理報告書、そして現場写真を突き合わせて建築物の適合性を判定します。

このため、工事中から構造および断熱施工に関する写真・試験結果を計画的に記録・整理し、完了検査申請時に速やかに提出できる体制を整えましょう。

具体的には、「基礎配筋の全景」「柱・筋かい及び接合金物」「小屋組の接合部」など各工事工程ごとに2~4枚程度の標準的な撮影を行います。

写真にはスケール(物差し)や黒板を写し込み、撮影箇所(例:「1階○○柱脚部」)と工事内容(例:「ホールダウン金物15kN」)を明示しておくことが求められます。

各現場では事前に撮影チェックリストを掲示し、取り忘れを防止しましょう。加えて、完了検査申請は引渡予定日の2~3週間前に行い、万が一に備えて余裕のあるスケジュールを確保しておくことが安心です。

検査官は確認申請図書に基づき、各種検査結果報告書・工事監理報告書・省エネ基準工事監理報告書、そして現場写真を突き合わせて建築物の適合性を判定します。

このため、工事中から構造および断熱施工に関する写真・試験結果を計画的に記録・整理し、完了検査申請時に速やかに提出できる体制を整えましょう。

具体的には、「基礎配筋の全景」「柱・筋かい及び接合金物」「小屋組の接合部」など各工事工程ごとに2~4枚程度の標準的な撮影を行います。

写真にはスケール(物差し)や黒板を写し込み、撮影箇所(例:「1階○○柱脚部」)と工事内容(例:「ホールダウン金物15kN」)を明示しておくことが求められます。

各現場では事前に撮影チェックリストを掲示し、取り忘れを防止しましょう。加えて、完了検査申請は引渡予定日の2~3週間前に行い、万が一に備えて余裕のあるスケジュールを確保しておくことが安心です。

― 建築コストの上昇分を早期に対応

― 建築コストの上昇分を早期に対応

新2号建築物では、確認申請図書の増加(構造計算・省エネ計算・図面作成)と審査期間延長に伴う労務時間の増大により、建築コストが上昇する可能性が高くなります。

また、2025年4月以降は、審査機関側の手数料も見直されるケースも多く、実際に熊本県や鳥取県では2025年4月受付分から確認申請・省エネ適判・完了検査料金が引き上げられることが公表されています。

こうしたコスト増に備えるため、以下のような対策が推奨されます。

また、2025年4月以降は、審査機関側の手数料も見直されるケースも多く、実際に熊本県や鳥取県では2025年4月受付分から確認申請・省エネ適判・完了検査料金が引き上げられることが公表されています。

こうしたコスト増に備えるため、以下のような対策が推奨されます。

1. 二段階積算による早期固定化

基本計画時に改正対応に必要な図書作成工数や申請実費を概算積算し、実施設計着手前に構造計算方法(壁量計算or許容応力度計算)や省エネ適判要否が判明した段階で再見積もりすることで、早期にコストを固定化します。

2. 顧客説明用の費用内訳テンプレート化

「確認検査機関手数料」「構造計算書作成費用」「省エネ計算・適判申請費用」「構造仕様表作成」「設計補正対応予備費」等に区分した内訳書を用意し、改正前後の差額を示して施主の理解を得ます。

3. 段階請負・変動条項の契約明記

設計途中で構造方式の変更や適判不適合による追加業務が発生した場合の追加料金や、資材価格変動時の協議条項をあらかじめ契約に盛り込み、後日の無償対応リスクを防ぎます。

4. 外部リソースの活用

業務が逼迫する場合には構造計算や省エネ計算を専門業者に委託し、社内人員の負担軽減と短納期への対応を図ります。

2025年4月以降は多くの建築物で構造・省エネ計算が必須となり、社内ですべて対応するのは困難なため、信頼できる外注先を早めに確保しておくことが重要です。

2025年4月以降は多くの建築物で構造・省エネ計算が必須となり、社内ですべて対応するのは困難なため、信頼できる外注先を早めに確保しておくことが重要です。

上岡祐介建築設計事務所が新2号建築物の省エネ業務をサポート

上岡祐介建築設計事務所が

新2号建築物の省エネ業務を

サポート

上岡祐介建築設計事務所が

新2号建築物の省エネ業務をサポート

新2号建築物の省エネ業務をサポート

上岡祐介建築設計事務所が

新2号建築物の省エネ業務をサポート

新2号建築物の省エネ業務をサポート

当事務所は、新2号建築物で必須となる省エネ計算や省エネ適合性判定の申請まで全てワンストップでサポートいたします。全国対応・迅速納品のスピード体制に加え、一級建築士を含む専門スタッフが対応いたします。

1,547社・2,573物件の豊富な支援実績があり、共同住宅・店舗・ホテル・介護施設・工場・倉庫など様々な用途に対応可能です。

設計事務所ならではの図面意図を汲み取った高品質な申請図作成から、認証機関との直接対応まで行うため、「設計業務に専念したいが省エネ計算や計画書類作成の手が足りない」という設計事務所様や工務店様の業務負荷を大幅に軽減することができます。

新2号建築物でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

1,547社・2,573物件の豊富な支援実績があり、共同住宅・店舗・ホテル・介護施設・工場・倉庫など様々な用途に対応可能です。

設計事務所ならではの図面意図を汲み取った高品質な申請図作成から、認証機関との直接対応まで行うため、「設計業務に専念したいが省エネ計算や計画書類作成の手が足りない」という設計事務所様や工務店様の業務負荷を大幅に軽減することができます。

新2号建築物でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。