建築物省エネ法の改正により、省エネ性能に優れた建築物の設計が求められています。

非住宅建築物においても、2025年4月以降は原則ほぼすべての建築物で省エネ基準への適合が義務化されるため、省エネ計算は建築主や設計者にとって避けて通れない課題となっています。

商業施設やオフィスビルなどの非住宅建築物では、設置設備のパターンが多く複雑なため、省エネ計算には高い技術と専門知識が求められます。計算の結果、省エネ基準に適合しなければ確認済証が発行されず着工することができません。

また、完了検査では現場で施工された設備や仕様が申請書類とすべて一致していなければならず、数値が少しでも変わる場合は軽微変更の申請が必要です。この対応には多大な手間がかかるなど多くの実務的な課題があります。

そこで本記事では、非住宅建築物の省エネ計算について、対象の建築物と具体的な計算方法の選び方、実務上の注意点まで解説します。

省エネ計算の対象となる非住宅建築物

省エネ計算の対象となる非住宅建築物

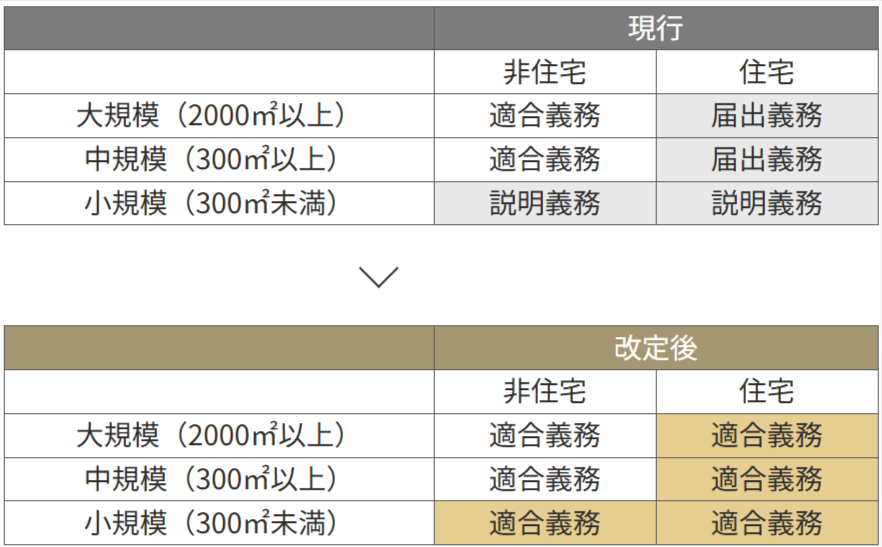

建築物省エネ法では、非住宅建築物の床面積(開放部分を除いた床面積)に応じて、以下の規制措置が設けられています。(2024年12月時点)

建築物省エネ法における非住宅の規制措置

| 大規模 2,000㎡以上 | 適合義務 |

|---|---|

| 中規模 300㎡以上2,000㎡未満 | 適合義務 |

| 小規模 300㎡未満 | 説明義務 |

省エネ計算は、規制措置の種類に関わらず、すべての非住宅建築物で必要になります。

中規模・大規模非住宅建築物に設けられている適合義務では、対象となる建築物を省エネ基準に適合させることが義務付けられます。

適合義務に該当する非住宅建築物は、建築主事または指定確認検査機関に「省エネ適合性判定通知書」を提出して確認済証の交付を受けなければ着工することができません。

省エネ適合性判定通知書は、所管行政庁または登録省エネ判定機関による省エネ適判審査を受けることで交付されます。省エネ適判の申請手続きには省エネ計画の提出が前提となり、その作成には『省エネ計算』が欠かせません。

一方、説明義務は、建築主の省エネ性能への理解を深めることを目的とした制度で、建築物に対する省エネ対策の効果を認識することで、建築主が自主的により高い省エネ性能を目指すことを促します。

説明義務では、建築士は建築主に対して建物の省エネ性能を書面で説明することが求められます。説明の際は、省エネ計算に基づいて作成された資料を用いて説明を行うため、小規模建築物であっても省エネ計算の実施が不可欠です。

― 2025年4月以降は小規模非住宅建築物も適合義務が適用される

300㎡未満の小規模非住宅建築物は、2025年(令和7年)4月の建築物省エネ法改正により、説明義務から適合義務へ移行します。法改正後は、床面積に関係なくほぼすべての非住宅建築物において、省エネ基準への適合が義務付けられます。

ただし、以下に該当する非住宅建築物は2025年4月以降も適合義務の対象外となります。

- 床面積が10㎡以下の非住宅建築物

- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物

- 文化財など現状変更規制及び保存のための措置がとられている建築物

- 仮設建築物 など

― 非住宅建築物に求められる省エネ基準

非住宅建築物の省エネ基準は、一次エネルギー消費量基準によって評価されます。

この基準は「BEI」という指標で表されます。

BEIの算定方法は以下のとおりです。

BEI = 設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量

「設計一次エネルギー消費量」とは、実際の建築物で採用する省エネ建材・設備等を考慮した場合のエネルギー消費量を指します。該当するのは、高効率の空調設備、LED照明、断熱性能の高い窓ガラスなどの省エネ対策を採用した場合のエネルギー消費量です。

一方、「基準一次エネルギー消費量」は、標準的な建材・設備を使用した場合のエネルギー消費量を示します。

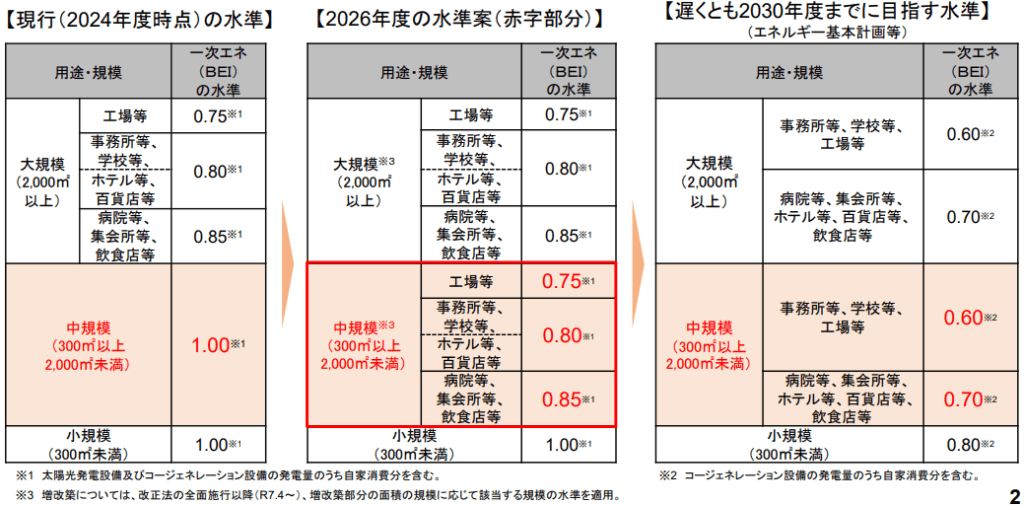

2024年12月時点で、非住宅建築物に求められるBEI値は以下の通りです。

| 規模区分 | 用途 | BEI基準値 |

|---|---|---|

| 小規模 | 全用途 | 1 |

| 中規模 | 全用途 | 1 |

| 大規模 | 工場等 | 0.75 |

| 事務所・学校等・ホテル等・百貨店等 | 0.8 | |

| 病院等・飲食店等・集会所等 | 0.85 |

大規模非住宅建築物については、用途によって異なる基準値が設定されているため、省エネ計算の際は、ご留意ください。

中規模・大規模非住宅建築物の省エネ基準は引き上げが予定されている

2026年度より中規模非住宅建築物に対する省エネ基準が引き上げられる予定です。

新基準では、大規模非住宅建築物と同様に、用途によって異なる基準値が設定されます。

国土交通省|中規模非住宅建築物の省エネ基準の見直しについて

法改正により、用途に応じて基準値が15~25%変わるため、従来の設計仕様では省エネ基準を満たせない可能性が出てきます。

複数の用途がある建築物の場合は、省エネ基準は建物全体で評価されます。個々の用途で基準を満たす必要はなく、ある用途で基準に満たない場合でも、他の用途でそれを補う性能があれば基準を満たすことができます。

具体的には、施行前基準の基準一次エネルギー消費量に用途ごとの基準値(0.75・0.8・0.85)を乗じた値の合計で評価されます。

また、中規模・大規模非住宅建築物では、2030年度までに基準値がさらに引き上げられる予定です。そのため、設計者は基本設計の段階からこの新基準を考慮して計画をしていきましょう。

― 外皮の熱性能基準は基準に含まれない

外皮の熱性能基準は、建築物の外壁、屋根、窓などの断熱性能を評価する指標です。

住宅では、省エネ性能を評価するのに一次エネルギー消費量基準と外皮の熱性能基準の2つの指標が使われます。一方、非住宅建築物の省エネ性能は、一次エネルギー消費量基準のみで評価されるため、外皮の熱性能基準は適用されません。

ただし、一次エネルギー消費量を算定するうえで、外皮に係る仕様等の入力が必要になります。建築物の外皮性能は冷暖房負荷を決定し、その負荷に応じて空調設備のエネルギー消費量が変化するためです。

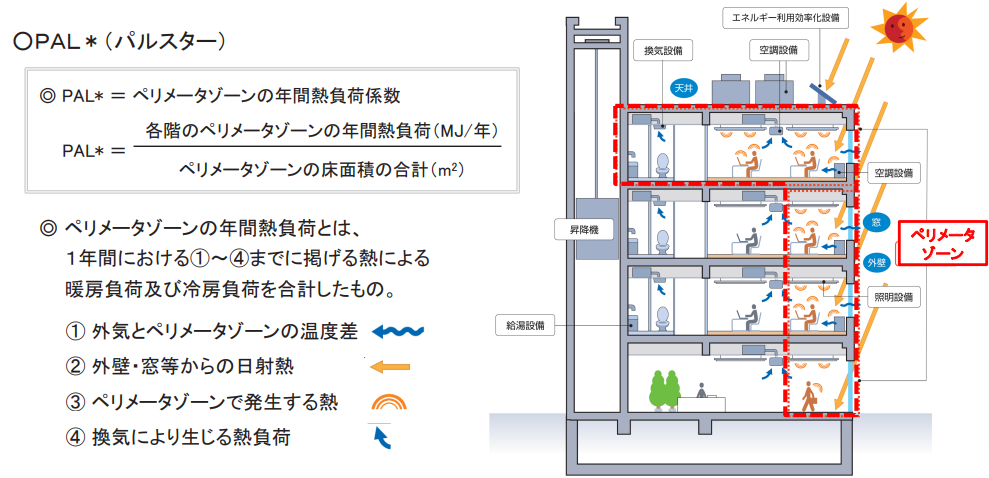

非住宅建築物の場合、外皮性能は「PAL*(パルスター)」という指標で表します。

国土交通省|省エネ性能に係る基準と計算方法

PAL*は、建築物の窓際や壁際など外光や外気の影響を受けやすいエリア(ペリメータゾーン)における年間の熱負荷を数値化したものです。

ペリメータゾーンの年間熱負荷を床面積で除した値で、以下の計算式で求められます。

PAL* = ペリメータゾーンの年間熱負荷(MJ/年)÷ ペリメータゾーンの床面積(㎡)

外壁の断熱性能を上げる、日射を遮る、窓の断熱性能を高めるなどの工夫で空調負荷を大幅に削減できます。その結果、PAL*の値が向上し、BEIの改善が可能になります。

なお、PAL*は省エネ計算で使用するWebプログラムに必要な情報を入力することで、BEIと同時に自動で算出されます。

非住宅建築物の省エネ性能を求める3つの計算方法

非住宅建築物の省エネ性能を

求める3つの計算方法

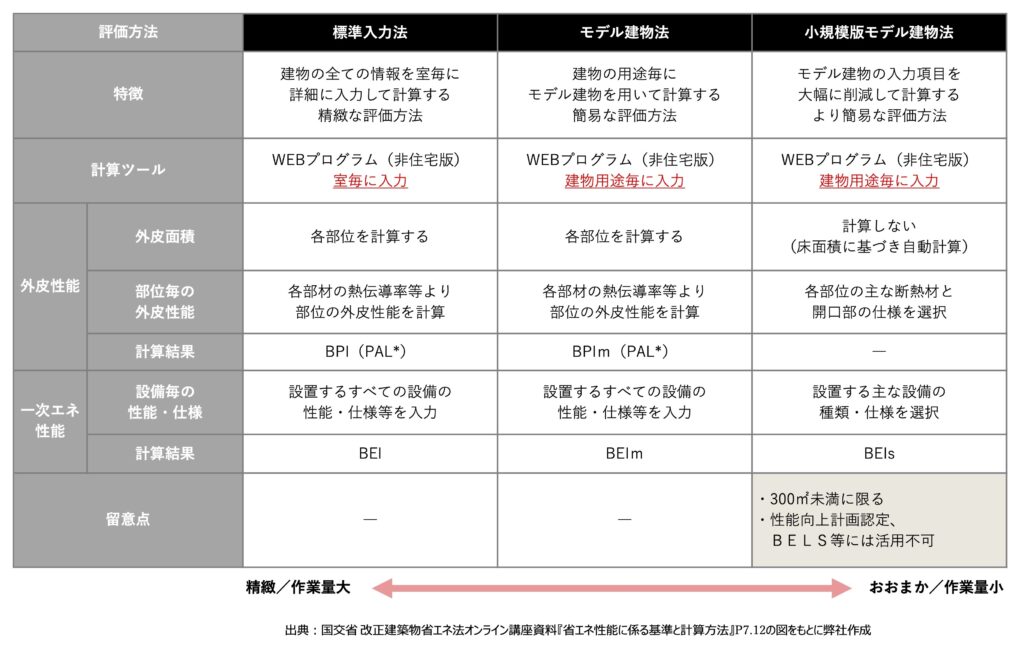

非住宅建築物の省エネ計算には「標準入力法」「モデル建物法」「小規模版モデル建物法」の3つの方法があります。

いずれの方法も、専用の計算プログラムがWeb上で提供されており、必要な情報を入力することで計算結果を得られます。

各計算方法専用の入力シートに必要情報を入力し、そのデータをWebプログラムにアップロードすると、自動的に計算結果が出力される仕組みです。

なお、計算の正確性と信頼性を確保するため、入力責任者は建築士資格保有者とすることが推奨されています。

― 標準入力法

標準入力法では、対象となる建築物のすべての部屋単位で、床面積、設備機器の内容、外皮性能などの情報を用いた計算方法です。室毎に入力を行うため、複数用途の建築物であっても一度の計算で省エネ基準の適否判定ができます。3つの計算方法の中で最も精緻な評価が可能です。

ただし、標準入力法は、他の計算方法と比較して入力項目が多く、計算に多くの時間と労力を要します。また、建物規模や部屋数が多いほど計算コストが増加し、行政等への申請・適合判定にかかる手数料も高額になる傾向があります。

これらの理由から、省エネ適判での活用は限定的です。一方で、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)による省エネ性能表示の取得時には、より高い評価を得られる可能性があるため、活用される傾向にあります。

― モデル建物法

モデル建物法は、対象となる建築物の主要な用途に応じたモデルを選択し、建物の仕様や設備機器等の性能値を入力して省エネ性能を計算する方法です。

選択できる建物用途は以下の通りです。

- 事務所モデル

- ビジネスホテルモデル

- 総合病院モデル

- 福祉施設モデル

- 学校モデル

- 幼稚園モデル

- 大規模物販モデル

- 小規模物販モデル

- 飲食店モデル

- 集会所モデル

- 工場モデル など

入力が必要な情報は、建物の基本的な仕様に限定されています。例えば、外壁については熱貫流率・方位・面積、空調熱源については熱源機種・台数・定格能力・定格消費電力・定格燃料消費量などが対象です。

標準入力法と比較して入力項目が少なく、簡易に省エネ基準適合を確認できることから、省エネ適判において広く活用されています。

― 小規模版モデル建物法

小規模版モデル建物法は、床面積300㎡未満の建築物を対象とした最も簡易な計算方法です。モデル建物法をベースに、小規模非住宅建築物での一般的な使用が想定される設備機器等に限定して、入力項目を大幅に簡略化しています。

通常のモデル建物法が約90項目の入力を必要とするのに対し、この方法では外皮性能や各設備の主な仕様のみの約30項目程度に簡略化されているため、より短時間で省エネ計算ができます。

ただし、昇降機、太陽光発電設備、コージェネレーション設備といった一部の設備の評価には対応していません。また、計算結果は実際の性能より低めの評価となるように設定されています。

小規模版モデル建物法は「説明義務」に対応するために開発されたもので、以下の用途には使用できません。

- 省エネ適判

- 省エネ届出

- BELS認証

なお、小規模版モデル建物法は2025年4月の建築物省エネ法改正に伴い廃止される予定です。

省エネ性能を計算するWebプログラム

省エネ性能を計算するWeb

プログラム

非住宅建築物の省エネ計算は、専用のWebプログラムを使用して行います。3つの計算方法には、それぞれに対応したプログラムが用意されており、必要な情報を入力することで計算結果をPDFファイルとして出力できます。

| 計算方法 | 入力内容 | 使用計算ツール | 計算結果 |

|---|---|---|---|

| 標準入力法 | 建築物内の全ての室において、 床面積等の室仕様及び設備機器等の性能値を入力 | エネルギー消費性能 計算プログラム | BEI |

| モデル建物法 | 用途別のモデルを選択して、 建物仕様及び設備機器等の性能値を入力 | モデル建物法 入力支援ツール | BEIm |

| 小規模版モデル建物法 | モデル建物法を基本とし、 さらに入力項目数を削減したもの | 小規模版モデル建物法入力支援ツール | BEIs |

しかし、上記のプログラムを使用するには、設備機器の性能や省エネ基準に関する専門的な知識が必要です。

また、建築物ごとの計算作業は設計事務所にとって大きな負担となります。

入力ミスや計算間違いが発生した場合、手戻りによる作業のやり直しや工期の遅延といったリスクもあるため、計算の際は複数人でチェックを行うことが望ましいでしょう。

省エネ計算の実務における注意点

省エネ計算の実務における

注意点

省エネ計算を実施するにあたっては、建築物の規模や用途、目的に応じて適切な対応が求められるため、以下の点に注意が必要です。

- 計算方法の選択によって算出される数値が異なる

- 軽微な変更であっても報告が必要

- BELSの評価対象は標準入力法とモデル建物法のみ

- Webプログラムの入力には専門知識が必要

以上の事項に留意して計画的に進めることで、効率的な省エネ計算が可能となります。

― 計算方法の選択によって算出される数値が異なる

計算方法の選択は、建築主の要望等によって判断する必要があります。建築物の用途や規模、目指す省エネ性能のレベル、さらには工期やコストなど、条件によって最適な計算方法が変わってくるためです。

標準入力法は、省エネ性能を最も高く評価できる反面、多くの労力と費用が必要となります。そのため、ZEB認証の取得を目指す大規模オフィスビルや、環境配慮型の商業施設として高評価を目指す場合が有効です。また、テナントへの訴求ポイントとして省エネ性能を重視する物件や、BELS評価で高い星数の取得を目指す場合にも適しています。

一方、モデル建物法は、省エネ基準への適合確認を効率的に行えることから、一般的な規模のオフィスビルや店舗など、省エネ基準の適合確認が主目的の物件で選択されます。

特にコストと作業時間の効率化を重視する場合や、複数の類似案件を並行して進める必要がある場合に有効です。

このように、各計算方法には特徴があり、評価結果も異なってきます。プロジェクトの特性や求められる省エネ性能のレベルを見極めながら、最適な計算方法を選択することで、効率的な省エネ計画の実現が可能となります。

― 適合義務は軽微な変更であっても報告が必要

省エネ適合性判定を受けた非住宅建築物では、工事段階で建材・設備等の仕様を変更する場合、「軽微な変更」として手続きが必要です。

省エネ適合性判定は、設計時に建築物が省エネ基準を満たすことを確認する重要な手続きです。そのため、完了検査では申請書類の内容と実際の現場で使用された建材や設備がすべて一致している必要があります。1つでも異なる部分があれば、たとえ同等品や性能が向上した製品であっても申請をしなければいけません。

報告を怠ると、最終的に完了検査が通らず引き渡しができないため、忘れずに行いましょう。軽微な変更の手続きが必要となる仕様変更は次のとおりです。

ルートA:省エネ性能が向上する変更

- 建築物の高さ・外周長の減少

- 外壁・屋根・外気に接する床の面積の減少

- 空調設備の効率向上等

- エネルギーの効率的利用が可能な設備の新設

ルートB:一定範囲内で省エネ性能が低下する変更(基準値に対し10%以上余裕度のある場合)

【一例】

| 空調設備 | 以下のいずれかに該当し、これ以外の事項で省エネ性能が低下しない変更 ・外壁の平均熱貫流率、窓の平均熱貫流率が共に5%を超えない範囲の増加 ・熱源機器の平均効率の10%を超えない低下 |

|---|---|

| 機械換気設備 | 室用途ごとに以下のいずれかに該当し、これ以外の事項で省エネ性能が低下しない変更 ・送風機の電動機出力の10%を超えない増加 ・床面積の5%を超えない増加 |

| 照明設備 | 室用途ごとに単位床面積あたりの照明設備の消費電力の10%を超えない増加に該当し、これ以外の事項で省エネ性能が低下しない変更 |

| 給湯設備 | 湯の使用用途ごとに、給湯設備の平均効率の10%を超えない低下に該当し、これ以外の事項で省エネ性能が低下しない変更 |

ルートC:上記以外で再計算により基準適合が明らかな変更の場合には、登録省エネ適判機関等から「軽微変更該当証明書」を取得する必要があります。

※ルートCは、軽微変更であっても料金が発生することが一般的なのでご注意ください!

― 小規模版モデル建物法は「BELS」の対象外

BELS(建築物エネルギー性能表示制度)は、建築物の省エネルギー性能を客観的に評価・表示する制度です。

国土交通省の評価ガイドライン(2013)に基づき、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が2014年4月に創設しました。

BELSは、建築物の販売や賃貸における省エネ性能の客観的な指標として、建築主にとって重要な評価制度となっています。

BELSの評価取得には「標準入力法」と「モデル建築法」の2つの計算方法が使用できます。

なお、小規模版モデル建物法はBELS認証には使用できないため、300㎡未満の小規模建築物であっても、上記2つの計算方法のいずれかを選択する必要があります。

関連記事:建物の省エネ性能を評価するBELSの仕組みを解説

非住宅建築物の省エネ計算は「上岡祐介建築設計事務所」が

全面サポート

非住宅建築物の省エネ計算は「上岡祐介建築設計事務所」が全面サポート

非住宅の省エネ計算は、作業に多大な時間と労力を要し、専門的な知識も必要とする複雑な業務です。さらに、多くの資料を参照しながら進める必要があり、ミスが発生した際のリスクも大きくなります。

そのため、省エネ計算を社内で行う場合、本来注力すべき設計・デザイン業務に支障をきたす可能性があります。「省エネ計算に割く時間が捻出できない」「難度が高くて精度に不安がある」といった課題を抱えている場合は、上岡祐介建築設計事務所にご相談ください。

豊富な経験を活かし、確実な省エネ計算業務をサポートいたします。

― 申請から完了検査まで省エネ計算を一括対応

非住宅建築物の省エネ計算は、建築確認申請から完了検査まで長期にわたる業務となります。

確認申請時には所管行政庁・登録省エネ判定機関による省エネ適合性判定が必要であり、工事中の仕様変更時には軽微変更手続き、そして完了検査では省エネ性能の確認も必要です。

弊社では、このような省エネに関する一連の業務を一括で対応いたします。(さらに、東京都内および近郊の案件については、役所等への提出から質疑対応、副本受け取りまでを一貫して行う「丸投げ代行サービス」も提供しています。)

設計事務所様には本来の設計業務に専念していただけるよう、省エネ関連業務を全面的にサポートいたします。

― 申請から完了検査まで省エネ計算を一括対応

省エネ計算を外注する場合、「現実的な現場の納まりを理解されていない提案をされる」というケースがあります。また、意匠設計者が意図しているニュアンスを無視した提案をされることも少なくありません。

このような問題は、「現場の納まり」を知らないために起こってしまいます。

実際に数多くの設計や監理に携わってきた設計事務所である弊社なら、意匠設計者の意図を理解した適切な省エネ計算を提供できます。

― 豊富な実績が証明する省エネ計算の品質

当社は全国の建築物を対象に、上場企業・大手設計事務所から個人設計事務所まで1,500社以上の省エネ計算の実績があります。

住宅では個人宅、アパート、マンション等の共同住宅、非住宅では小規模事務所から大型工場、商業施設まで、幅広い建築物の省エネ計算を手がけてきました。

こうした豊富な実績に基づき、建築物の特性や用途に応じた最適な省エネ計算方法の提案が可能です。

一級・二級建築士の有資格も多数保有しており、実施設計業務にも対応可能です。お気軽にご相談ください。