設計監理とは、建築士が中心となり、設計段階からプロジェクト完了まで一貫して設計意図が施工に正しく反映されるよう監督する業務です。

建築基準法をはじめとする法的知識や施工に関する専門的な知識が必要となるため、設計事務所などに委託するケースは少なくありません。

では、設計監理業務を委託する場合、具体的にどのような業務を行ってくれるのか、また費用はどれくらいかかるのか、資格要件から業務範囲まで確認しましょう。

設計監理の業務内容

設計監理の業務内容

設計監理は主に「設計に関わる業務」と「監理に関わる業務」の2つに大別されます。

設計業務とは、建築主の要望を具体的な図面として形にする業務です。

監理業務とは、設計意図が工事に正しく実現されるよう施工過程を適切に監督する業務です。

設計監理の業務は、建築プロジェクトの成功に欠かせない重要な役割を担っているため、それぞれにどのような業務があるのか確認しましょう。

― 設計に関わる業務

設計に関わる業務は、建築の設計監理においてプロジェクトの基盤を形成する工程です。

建築主の要望や敷地条件、法的規制、予算を反映しながら、最適な設計を形にします。この段階で建築物の設計が固まっていなければ、後の監理業務や施工で問題が発生する可能性があるため、綿密な計画と徹底的な確認が必要です。

また、設計段階では、建築主の要望を形にしつつ、法規制や技術的条件を満たす設計を提供することが求められます。

以下は、設計に関わる主要な業務です。

条件整理

条件整理は、建築主の要望を詳細にヒアリングし、敷地条件や法的要件、予算を整理する業務です。

建築主の求める建物の用途や規模、期待するデザイン、利用目的を明確にするだけでなく、敷地の道路位置関係、建ぺい率や容積率の制限、周辺環境や日照条件などを確認します。条件整理を通じて建築計画の実現可能な方向性が定まり、具体的な設計基盤を築けます。

役所協議

役所協議は、設計案が都市計画や建築基準法に適合しているかを確認するため、行政機関と協議を行う業務です。

具体的には、敷地に適用される建築制限や規制を調査し、計画案が実現可能であることを確認します。また、協議結果を基に設計内容を調整することで、計画の実現性を高めます。

基本設計

基本設計は、建築物の全体像を明確にすることに重点を置き、建築主との打ち合わせを通じて、規模、構造、間取り、設備仕様を決定する業務です。建築主と認識のズレが起きないように、平面図や立面図に加え、イメージパースや模型を使って視覚的に情報を共有します。

また、外観や仕上げ材、構造選定が建築コストに直結するため、予算内での最適化を図るべく、各要素を考慮して概算費用を提示します。その過程で、必要に応じて構造設計士や設備設計士と連携し、設計の精度を高めていきます。

実施設計

実施設計は、施工に必要な図面と資料を具体的かつ詳細に作成する段階です。平面図、立面図、断面図、詳細図など、建築や設備の仕様を明確化した数百枚におよぶ図面を用意します。

綿密な図面整備により施工者が迷うことなく作業を進められるようにし、設計意図が現場で正確に反映されることを目指します。また、設計の修正や調整を迅速に行い、工期や予算内での施工を支援します。

確認申請

設計内容が建築基準法に適合していることを確認するため、行政機関に申請を提出します。

申請が認可されない限り、建築工事は開始できません。申請内容に不備がある場合は、行政機関などとの協議を通じて迅速に修正を行います。

― 監理に関わる業務

設計段階が終了すると、実際の建設工程を監理するフェーズに移行します。この段階では、施工が設計図書通りに進められるよう、細心の注意を払わなければなりません。

見積精査

見積精査は、施工会社から提出された見積書を詳細に精査し、材料費や工期が適正であるかを確認する業務です。

不明点があれば施工会社と協議し、透明性を確保します。また、複数社の見積を比較検討することで、建築主に対し最適な選択肢を提案します。

この過程では、コストだけでなく、施工会社の実績や信頼性、提案内容の具体性を評価することが重要です。さらに、資材価格や物価高騰のリスクを踏まえ、建築費全体の5〜10%程度の予備費を計上することを推奨します。

予備費を見込むことで、予期せぬ費用増加や計画変更に柔軟に対応でき、プロジェクト全体の安定性を確保できます。

施工会社の選定

見積精査を行った後は、提案内容、過去の実績、費用を総合的に評価し、プロジェクトに最適な施工会社を選定します。

この過程では、建築主への選定理由や利点を明確に説明し、合意を得ることが重要です。選定後も契約内容や工期スケジュールの確認を行い、計画通りスムーズに進行できるようサポートします。

工事監理

工事監理は、現場での施工が設計図書や仕様書に基づいて適切に進められているかを定期的に確認する業務です。

進行中の現場を巡回し、施工品質、材料の適合性、工程の進捗状況をチェックし、施工業者との議事録・工事写真を整理します。

不備や問題が発生した場合は、速やかに是正指示を行い、必要に応じて施工方法などの改善提案を実施します。また、建築主に状況を報告し、進捗と品質に関する透明性を確保しなければなりません。

検査・引渡し

工事完了後は、建物の最終検査を実施します。

設計図書と完成物を照らし合わせ、仕様通りの施工が行われているか詳細に確認します。特に、安全基準や性能要件の達成度を重点的にチェックし、不備があれば改善指示を行なっていきます。

検査後は建築主への引渡しをスムーズに行う為、必要書類の整備や保証内容の説明も併せて対応します。

― 「監理」と「管理」の違い

設計監理においてよく混同されるのが「監理」と「管理」という言葉です。

同じ【カンリ】でも、それぞれの役割や意味は異なっています。

「監理」は設計士が主に担当し、設計図書と実際の工事内容を照らし合わせて、計画通りに進んでいるかを確認する業務を指します。

一方、「管理」は施工側が担う業務で、「工程管理」「品質管理」「安全管理」「予算管理」などを行います。

双方が異なる視点から相互にチェックすることでプロジェクトの品質の確保やトラブル防止につながり、透明性と効率性が向上し、建築主の信頼を得るために欠かせない役割を果たします。

― 施工管理について

施工管理は施工業者側の業務であり、現場全体の安全性、効率性、品質を確保するために行われます。以下にその具体的な業務を詳しく説明します。

工程管理

工程管理は、施工が計画通り進むように、スケジュールを調整し進捗を管理する業務です。

工事の遅延が発生した場合は、その原因を迅速に分析し、修正計画を策定します。また、施工の各段階での優先順位を明確にし、効率的な進行を図ります。

安全管理

現場で働く作業員の安全を守るため、作業環境の点検や安全基準の徹底を行うのも施工管理の業務です。

特に高所作業や重機の使用時には、事前に安全確認を行い、リスクを最小限に抑えるための対策、事故防止のための研修や指導も行います。

品質管理

施工に使用される材料や手法が適切であるかを確認し、完成物が設計図書や規格に合致していることを保証します。

特に建物の仕上がりに関しては、細部まで徹底的にチェックを行い、施工不良やミスを防止します。

予算管理

資材の調達や作業効率を最適化することで、予算内でプロジェクトを完了させることを目指します。

予算超過のリスクがある場合は、建築主に事前に報告し、必要な調整を行います。また、コスト削減が可能な部分についても積極的に提案します。

調整役

施工管理者は、設計監理者や建築主と密接に連携し、現場で発生する問題を迅速に解決します。

施工現場と設計者・建築主を繋ぐ橋渡しとして重要な役割を担っています。

特に設計図書や仕様に変更が生じた場合は、関係者間で円滑に調整を行い、混乱を防ぎます。

設計監理に求められる資格と携われる業務

設計監理に求められる資格と

携われる業務

と携われる業務

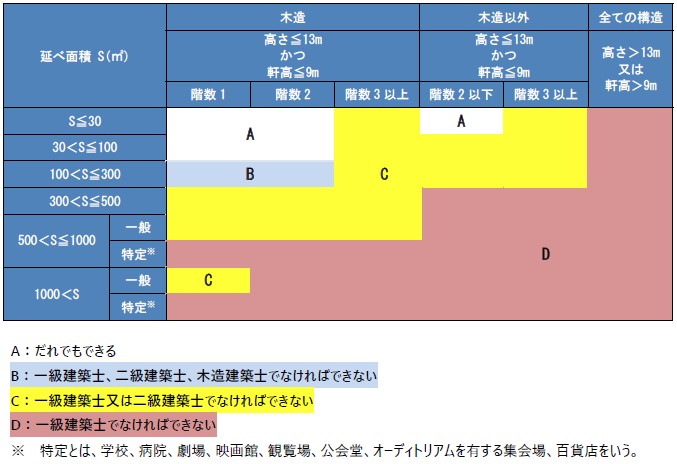

設計監理を行うためには、一級建築士・二級建築士または木造建築士の資格種類によって携われる業務範囲が明確に定められています。

以下では、資格ごとに対応可能な設計監理業務について詳しく解説します。

― 一級建築士にしかできない業務

一級建築士は、あらゆる建築物の設計および工事監理が可能ですが、以下の建築物は一級建築士のみが扱える業務です。

建築物の用途・構造

- 学校、病院、劇場、映画館、公会堂、百貨店など大規模な集会場(オーディトリアムを有しないものを含む)

- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、煉瓦造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造

建築物の延床面積・高さ

- 延床面積:500㎡超

- 高さ:13m超または軒の高さ9m超

― 一級建築士または二級建築士ができる業務

一級建築士または二級建築士が対応できる設計監理業務の範囲は、簡易的となりますが以下の通りです。

建築物の用途・構造

- 木造建築物

- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、煉瓦造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造

建築物の延床面積・高さ

| 木造建築物 | 延床面積:300㎡超~1,000㎡未満(特定除く) 階数:3階以上 |

| 木造以外の建築物 | 延床面積:30㎡超~300㎡未満 階数:3階以上 |

― 一級建築士、二級建築士または木造建築士ができる業務

木造建築士は、以下の範囲において設計監理を行うことが可能です。

建築物の用途・構造

- 木造建築物

建築物の延床面積・高さ

- 延床面積:100㎡超~300㎡未満

- 階数:2階以下

― 建築士でなくてもできる設計監理

建築士の資格がなくても担当できる設計監理業務も存在します。ただし、その範囲は限定されています。

建築物の用途・構造

- 木造建築物

建築物の延床面積・高さ

- 延床面積:100㎡以下

- 階数:2階以下

― そのほかに求められる必要な能力

設計監理者がプロジェクトを成功に導くためには、多岐にわたるスキルと知識が求められます。

以下に、その中でも特に重要な能力を5つ挙げて説明します。

1.法的知識

設計監理には、建築基準法をはじめとする関連法規に関する深い知識が求められます。

建築物の構造や設備に関する基準を遵守することはもちろん、用途地域ごとの制限や防火・避難規定を正しく理解し、それに基づいて設計を進めることが必要です。

また、確認申請や施工手続きの流れを把握し、計画から許可取得、施工完了までを効率的に進める能力が不可欠です。法令違反が発生すれば重大な罰則が科される可能性があるため、正確で最新の法的知識を持つことが重要です。

2.コミュニケーション能力

プロジェクトには多くの関係者が関与するため、調整役としての高いコミュニケーション能力が必要です。

建築主の要望を的確に把握し、それに基づいて提案を行うことが信頼構築の基本となります。また、施工業者や職人との連携を深めることで、設計意図を現場に正しく伝えられます。

関係者間での意見調整を行い、スムーズな情報共有を実現することで、プロジェクト全体の進行を支援する能力が求められます。

3. プロジェクトマネジメント能力

プロジェクトを円滑に進めるには、工程管理や予算管理、品質管理など、包括的なマネジメントスキルが欠かせません。

工程管理では、進捗状況を適切に把握し、工事が計画通りに進むようスケジュール調整を行います。また、予算内でのプロジェクト完了を目指し、資材調達や作業効率の最適化を図ります。

品質管理を徹底し、設計図書に基づく高い基準を維持するとともに、安全な作業環境を確保することも重要です。

4. トラブル対応力

プロジェクト進行中には、予期しない課題や問題が発生することがあります。

これに対応するためには、潜在的なリスクを予測し、トラブルを未然に防ぐスキルが必要です。

問題が生じた場合には、迅速かつ的確な状況判断を行い、関係者間で合意を得たうえで解決策を実行する力が求められます。また、異なる立場の関係者の意見や要望を調整し、全体最適を目指す調整力も不可欠です。

5. 技術的知識と創造性

設計監理者には、技術的な知識に加えて創造性も求められます。最新の設計技術や建築資材に関する知識を常にアップデートし、それを活用して実現可能なアイデアを生み出す能力が重要です。

また、クライアントの期待を超えるデザインや機能を提供するために、新しい視点や発想を取り入れることも必要です。

これらの能力をバランスよく発揮できる設計監理者は、プロジェクトの成功を確実にするだけでなく、関係者からの信頼を得られます。

設計監理業務の流れ

設計監理業務の流れ

設計監理業務を委託するには、建築士業務委託契約のひとつである「設計監理業務委託契約」を結ぶ必要があります。この契約は、設計と監理の両方を一体的に依頼する契約で、プロジェクト全体を通して一貫した品質管理を実現するために重要です。

設計監理を依頼する際の一般的な流れを以下に示します。この流れを通じて、建築主と設計監理者がスムーズに連携し、プロジェクトの成功に向けて進めていきます。

| 1.初回相談 | 建築主がプロジェクトの概要を相談することからスタートします。そこで、建物の用途、規模、予算、スケジュールなどの基本情報を共有します。 |

|---|---|

| 2.ヒアリングと要望の整理 | 設計監理者が建築主の要望を詳しくヒアリングし、建築主の希望や条件を整理し、プロジェクトの目標を明確化します。 |

| 3.条件整理と提案 | 設計監理者が敷地条件や法的要件、予算などを調査し、これに基づき、基本的な設計プランや監理の進め方を提案します。 |

| 4.契約の締結 | 提案内容に基づいて、設計監理業務の範囲や報酬について合意をして、業務契約書を作成し、建築主と設計監理者で締結します。 |

| 5.具体的な業務の開始 | 設計監理者が基本設計や実施設計の作業を進め、建築主や関係者と定期的に打ち合わせを重ねていきます。 |

| 6.設計図書の完成と確認 | 完成した設計図書を建築主に提出し、内容を確認し、必要に応じて修正を加え、最終的な承認を得ます。 |

| 7.確認申請の手続き | 設計図書を基に、行政機関への確認申請を行います。許可が下りた後に、施工準備が開始されます。 |

| 8.施工段階での設計監理 | 現場での施工が設計図書通りに進んでいるかを確認しながら、施工業者と調整を行い、品質と進行状況を監理します。 |

| 9.引渡しとフォローアップ | 建物完成後に最終検査を行い、問題がなければ建築主に引渡しとなり、必要に応じてアフターサービスや維持管理のアドバイスを行います。 |

この流れに従い、建築主と設計監理者が密接に連携することで、プロジェクトが円滑に進みます。

― 設計変更時の対応手順

設計変更が必要になった場合には、以下の手順で対応します。

| 変更内容の確認 | 建築主や施工業者からの要望や現場の状況に基づき、変更の必要性を確認し、変更内容が法規制や予算に影響を与えるかを同時に評価します。 |

|---|---|

| 変更案の作成 | 設計監理者が変更に対応するための新しい設計案を作成し、関連する専門家(構造設計士、設備設計士など)と協議します。 |

| 建築主への説明と承認取得 | 建築主に変更案の内容、理由、コストやスケジュールへの影響を説明し、承認を得た後に次の段階へ進みます。 |

| 行政機関への再申請 | 設計変更が法規制に影響を与える場合は、行政機関への再申請が必要になるので、必要な書類を作成し、迅速に提出を行わなくてはなりません。 |

| 施工段階での変更反映 | 施工業者に設計変更内容を共有し、現場での作業に反映させます。進行状況を確認しながら、問題が発生した場合は速やかに調整します。 |

この実施手順を明確にすることで、変更に伴う混乱やトラブルを最小限に抑えられます。

― 建築後の建築物定期報告

建築後も建築物の安全性や法規制遵守を確認するために、定期的な報告が求められます。以下に対象建物と報告頻度の例を示します。

| 対象の建物 | ・集会場、学校、病院、劇場などの特殊建築物。 ・高さが一定以上の建築物や、多数の人が利用する施設。 |

|---|---|

| 報告の頻度 | ・建築物の種類や規模に応じて、1年または3年ごと ・対象建物の詳細は各自治体の規定に準じます。 |

| 報告内容 | ・建築物の現況調査(外観、構造、設備の確認)。 ・必要に応じた改修や補修の提案。 |

| 手続きの流れ | ・専門家が建築物を調査し、定期報告書を作成。 ・報告書を所管行政庁に提出し、適合性を確認します。 |

参考:一般社団法人 大規模修繕設計監理協会

上記の対応を通じて、建築物の長期的な安全性と価値を維持します。

設計監理の費用項目と相場

設計監理の費用項目と相場

設計監理を依頼する際の費用について、以下に、主な費用項目とその相場について詳しく説明します。

― 国が定める設計監理の業務報酬基準

設計監理の業務は、高い専門性を必要とし、プロジェクトの成功に直結する重要な役割を果たします。そのため、業務内容に応じた適正な報酬を確保するために国が基準を以下のように設定しています。

設計監理料の内訳

基本設計:全体の設計監理料の30~40%

実施設計:全体の設計監理料の50~60%

監理業務:全体の設計監理料の10~20%

報酬額は、建設費や業務内容に応じて算出されます。具体的には、建設費の一定割合を基準として設定し、建物の種類や規模、設計業務の複雑さに応じて調整されます。

例えば、大規模かつ複雑な建物では高い割合が適用される一方、小規模で標準的な設計では低い割合が適用されることがあります。

業務報酬基準は努力義務であり、各事務所の実情に応じて調整可能です。戸建住宅を含む略算表の見直しや省エネ基準適合義務化への対応など、最新の改定内容を反映することが重要です。

なお、算定方法は、国土交通省の告示第8号(2024年1月9日施行)に基づいています。適切な報酬算定のためには、最新の基準を参照し、個々の案件の特性を考慮することが重要です。

― 設計監理料

設計監理料は、建物の設計から監理までを含むトータルコストとして計上されます。

一般的な相場は建設費の5〜15%ですが、この割合はプロジェクトの内容によって変動します。例えば、特殊な用途を持つ建物や複雑な設計を必要とするプロジェクトでは、より高い割合が適用されることがあります。

また、大規模プロジェクトの規模場合は、総額が増える一方で割合が低く抑えられる傾向も見られます。

― 基本設計料

基本設計は、プロジェクトの初期段階で行われ、建築主の要望や理想を具体的な形に落とし込む作業を指します。

基本設計料はこの業務に対してかかる費用になり、設計監理料の30〜40%を占めることが一般的です。

― 実施設計料

実施設計では、建材の種類や施工手順が具体化されるため、設計監理料の50〜60%を占める大きな工程となります。

設計者の技術力が試される重要な段階であり、設計の精度が工事全体の品質に大きく影響します。

― 監理料

監理料は、施工現場での監督業務にかかる費用です。

設計図書通りに施工が進んでいるか、設計意図が正しく反映されているかを確認するための現場対応が含まれます。一般的な相場は設計監理料の10〜20%ですが、現場の距離や頻度によっても変動する場合があります。

― 追加費用

建築主の要望による設計変更や、不測の事態への対応が必要となった場合には、追加費用が発生します。

例えば、施工中に新たな設備の追加を要望したり、法的要件の変更に対応したりする場合などが該当します。具体的な金額は変更内容の規模や調整に必要な工数によって大きく異なるため、事前の見積もりが重要です。

― 設計監理の費用をさらに知るための参考情報

設計監理費用についての詳細は、専門家との相談や公式ガイドラインの確認を通じて把握することが推奨されます。

設計監理の報酬を算定する際の具体的な方法は、主に「実費加算方法」と「略算方法」の2つがあります。

実費加算方法

実費加算方法では、以下の要素を積み上げて算定します。

- 直接人件費

- 特別経費

- 直接経費

- 間接経費

- 技術料等経費

- 消費税相当額

略算方法

略算方法は、より簡易的な計算方法で、以下の手順で算定します。

- 略算表を用いて直接人件費を算定

- 以下の計算式を使用して算定

業務報酬 = (直接人件費 × 2.1) + 特別経費 + 技術料等経費 + 消費税相当額

略算方法の詳細

| 直接人件費の算定 | ・告示第8号別添3の略算表を使用 ・建築物の用途と面積から標準的な業務人・時間数を特定 ・時間当たりの人件費を乗じて算出 |

|---|---|

| 諸経費の計算 | ・直接人件費に1.1を乗じて算出(2.1倍の内訳) |

| 特別経費 | ・出張費や特許使用料など、特別な依頼による経費 |

| 技術料等経費 | ・技術力や創造力の対価 ・一般的に直接人件費の50%程度 |

| 消費税相当額の追加 | ー |

設計監理費用を抑えるためのポイントと注意点

設計監理費用を抑えるための

ポイントと注意点

設計監理業務を設計事務所などに委託する場合、以下のポイントを押さえることで、費用を最適化しながら満足度の高いプロジェクトを実現できます。

特に、初期段階での計画や委託先の選定が費用管理の成否を分けるため、時間をかけて慎重に進めることが必要です。

― 明確な要望の伝達と初期計画の確立

プロジェクトの初期段階で、建築主の要望や予算、優先順位を明確に伝えることが、無駄な設計変更や追加費用を防ぐ第一歩です。

デザインや機能に関する具体的な希望を委託先と共有し、曖昧さを排除することで、計画の精度が向上します。要望が具体的であれば、設計監理者も効率的な設計を行えるため、結果として費用を抑えられます。

― コミュニケーションの強化

設計監理者や施工業者との密な連絡は、費用管理に直結します。

設計変更が発生した場合には、追加費用の計算方法を事前に確認することで、予期せぬコスト増を防ぐことができます。

― 見積もりの比較と信頼できる委託先の選定

設計監理料を適正価格で依頼するためには、複数の設計事務所から見積もりを取り、内訳を詳細に比較することが重要です。

費用の総額だけでなく、各項目の内容や割合を確認することで、適正なコスト感覚を身につけることができます。また、経験豊富で信頼性の高い設計監理者を選ぶことで、無駄な調整やトラブルを未然に防ぎ、費用対効果を高められます。

― 標準仕様の活用

特殊な仕様や過剰なデザインを避け、標準的な仕様を採用することも費用を抑える有効な方法です。既製品の建材や一般的な施工手法を活用することで、設計プロセスが簡略化され、コストが削減されます。

ただし、品質や機能に支障をきたさない範囲で標準仕様を選ぶことが重要です。

― 設計変更の最小化

設計変更は、プロジェクト全体の費用を大幅に引き上げる要因となるため、初期段階で計画を固めることが重要です。

変更が必要になった場合でも、その内容を最小限に留めることで、追加費用の発生を抑制できます。

― 優先順位の明確化

建築主の要望に優先順位を付けることで、費用対効果の高い選択が可能になります。

すべての希望を盛り込むのではなく、予算内で実現可能な範囲を明確にすることで、無駄なコストを削減できます。

設計監理の実務サポートなら実績豊富な上岡建築設計事務所へ

設計監理の実務サポートなら実績豊富な上岡建築設計事務所へ

建築物の完成度を高め、プロジェクトを成功させるには、信頼できる設計監理者が欠かせません。

当社は、設計監理の分野で20年以上の豊富な経験を有し、建築主様の想いを深く理解して設計の意図を忠実に反映いたします。完成する建物は機能性とデザイン性を兼ね備え、細部にまでこだわった空間づくりが可能です。

また、住宅、商業施設、公共施設などの実施設計の実績があるため、複雑なプロジェクトや特殊な条件の建築にも的確に対応いたします。

プロジェクトの計画段階から完成まで一貫したサポートを提供し、お客様の予算内で最大限の価値を引き出す設計提案をいたしますので、ぜひこの機会にご相談ください。