国土交通省が所管する「住宅性能表示制度」が2025年12月に見直されることになりました。

今回の見直しでは、一次エネルギー消費量等級の上位等級創設やCLTパネル住宅への対応拡充など、高性能住宅の普及促進や最新の建築技術に対応した制度の現代化が図られます。

施行までのスケジュールは、パブリックコメントが2025年6月26日に締め切られた後、国土交通省が内容を取りまとめ、9月に改正告示を公布、12月に施行される予定です。告示公布から施行まで約3カ月の準備期間しかないため、新基準への迅速な対応が求められます。

新しい住宅性能表示制度に対応するため、改正の背景から具体的な変更点、実務上のチェックポイントを確認しておきましょう。

今回の見直しでは、一次エネルギー消費量等級の上位等級創設やCLTパネル住宅への対応拡充など、高性能住宅の普及促進や最新の建築技術に対応した制度の現代化が図られます。

施行までのスケジュールは、パブリックコメントが2025年6月26日に締め切られた後、国土交通省が内容を取りまとめ、9月に改正告示を公布、12月に施行される予定です。告示公布から施行まで約3カ月の準備期間しかないため、新基準への迅速な対応が求められます。

新しい住宅性能表示制度に対応するため、改正の背景から具体的な変更点、実務上のチェックポイントを確認しておきましょう。

住宅性能表示制度が見直される背景

住宅性能表示制度が見直される背景

住宅性能表示制度が見直される背景

住宅性能表示制度が

見直される背景

見直される背景

住宅性能表示制度は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法)に基づき、2000年に始まった「住宅性能を統一された基準で示す」仕組みです。

住宅の性能を以下の10分野に分類し、それらをさらに詳細な33項目に分けて評価を行います。

住宅の性能を以下の10分野に分類し、それらをさらに詳細な33項目に分けて評価を行います。

- 構造の安定

- 火災時の安全

- 劣化の軽減

- 維持管理・更新への配慮

- 温熱環境・エネルギー消費量

- 空気環境

- 光・視環境

- 音環境

- 高齢者等への配慮

- 防犯

各項目の評価結果は、国土交通大臣が登録した客観的に評価ができる第三者機関が「住宅性能評価書」にまとめます。住宅性能評価書には、住宅性能の等級や数値が記載されているので、事業者は品質を客観的に示すことができ、消費者はそれを見て性能を把握し比較しやすくなります。

住宅性能表示制度が始まってから20年以上が経過する中、性能の高い住宅の普及が大幅に進んできました。そうした状況の中、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅分野でのさらなる省エネ性能向上が求められています。

特に、ZEH水準を上回る高い省エネ性能を有する住宅の普及促進と、それを適切に評価できる環境整備が急務となったことから、住宅性能表示制度の抜本的な見直しが決定されました。

住宅性能表示制度が始まってから20年以上が経過する中、性能の高い住宅の普及が大幅に進んできました。そうした状況の中、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅分野でのさらなる省エネ性能向上が求められています。

特に、ZEH水準を上回る高い省エネ性能を有する住宅の普及促進と、それを適切に評価できる環境整備が急務となったことから、住宅性能表示制度の抜本的な見直しが決定されました。

― ZEH住宅の普及でより高性能の評価制度が求められている

― ZEH住宅の普及でより高性能の

評価制度が求められている

政府は2050年カーボンニュートラルの実現に向け、以下の目標を設定しています。

2050年に住宅ストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能が確保され、導入が合理的な住宅・建築物において太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入が一般的となること

そのための段階的な取り組みとして、2025年4月には原則ほぼ全ての新築住宅・非住宅で省エネ基準の適合が義務付けられました。さらに今後は「遅くとも2030度までに、新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能を確保することを目指し、省エネ基準の段階的な水準の引き上げ」が実施される予定です。

こうした政策背景のもと、高性能住宅の普及が急速に進展しています。

実際に、一次エネルギー消費量等級の最も高い等級6(ZEH水準相当)を取得している戸建て住宅の割合は、令和4年度の約49%から令和5年度には約86%へと急激に増加し、わずか1年でほぼ倍増という普及ペースを示しています。

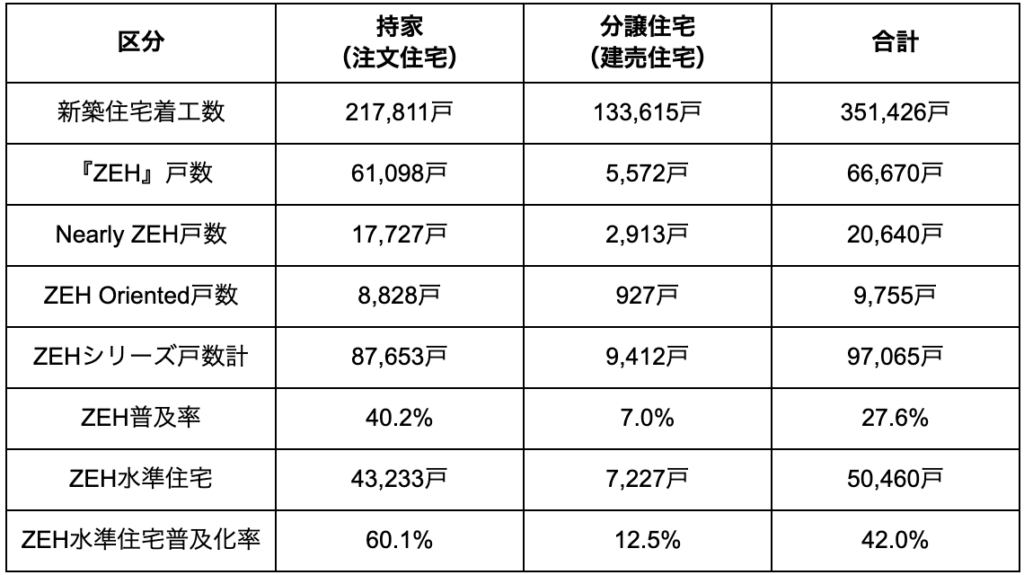

また、ZEH住宅(『ZEH』、Nearly ZEH、ZEH Orientedの3種類)に「ZEH基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅」を加えた全体では、147,525戸でZEH基準化率は42.0%に達しており、2016年から2023年までの間に3倍近くの成長を遂げています。

こうした政策背景のもと、高性能住宅の普及が急速に進展しています。

実際に、一次エネルギー消費量等級の最も高い等級6(ZEH水準相当)を取得している戸建て住宅の割合は、令和4年度の約49%から令和5年度には約86%へと急激に増加し、わずか1年でほぼ倍増という普及ペースを示しています。

また、ZEH住宅(『ZEH』、Nearly ZEH、ZEH Orientedの3種類)に「ZEH基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅」を加えた全体では、147,525戸でZEH基準化率は42.0%に達しており、2016年から2023年までの間に3倍近くの成長を遂げています。

このように、ZEH水準を示す等級6が2022年に設定されてから、わずか数年で戸建て住宅の大半が最高等級を取得する状況となっています。

ZEH水準住宅の急速な普及を受けて、国土交通省は、より省エネ性能の高い住宅を適切に評価できる環境整備として、住宅性能表示制度の見直しを行うことにしました。

制度見直しの方針を踏まえ、2025年2月18日に閣議決定された地球温暖化対策計画や第7次エネルギー基本計画では、ZEH水準を上回る水準の省エネルギー性能を有する住宅の普及促進が明記されています。

住宅性能表示制度の見直しにより、ZEH基準を大きく上回る高性能住宅の優位性を数値化し、市場における技術革新と普及拡大を加速させることが期待されています。

― エネルギー基本計画で住宅性能基準の充実が方針決定

― エネルギー基本計画で住宅性能

基準の充実が方針決定

2025年2月18日に閣議決定された第7次エネルギー基本計画とGX2040ビジョンでは、「より高い省エネルギー水準の住宅の供給を促す枠組みの創設、住宅性能表示制度における基準の充実」が明記されました。

これは、政府全体のカーボンニュートラル政策と歩調を合わせ、住宅性能表示制度の省エネ等級をさらに高段階化することで、住宅分野のエネルギー消費量の削減を加速させるのが狙いです。

また、同計画では「2030年度以降に新築される住宅は平均でZEH水準を確保する」とされ、ZEHを超える水準の住宅についても適切に評価できる制度整備の必要性が強調されています。

この方針決定を受けて、国土交通省は住宅性能表示制度における一次エネルギー消費量等級の上位等級創設を具体化し、2025年12月からの施行を決定しました。

ZEH基準を大きく上回る高性能住宅の優位性を、数値化できる評価環境が整備されることで、市場における技術革新と普及拡大が加速することが期待されています。

これは、政府全体のカーボンニュートラル政策と歩調を合わせ、住宅性能表示制度の省エネ等級をさらに高段階化することで、住宅分野のエネルギー消費量の削減を加速させるのが狙いです。

また、同計画では「2030年度以降に新築される住宅は平均でZEH水準を確保する」とされ、ZEHを超える水準の住宅についても適切に評価できる制度整備の必要性が強調されています。

この方針決定を受けて、国土交通省は住宅性能表示制度における一次エネルギー消費量等級の上位等級創設を具体化し、2025年12月からの施行を決定しました。

ZEH基準を大きく上回る高性能住宅の優位性を、数値化できる評価環境が整備されることで、市場における技術革新と普及拡大が加速することが期待されています。

― 建築技術の進歩に対応した制度整備

― 建築技術の進歩に対応した制度

整備

昨今の建築業界では、断熱材やサッシの高性能化に加え、CLTパネル(直交集成板パネル)を用いた中高層木造建築など、先進的な工法が急速に普及しています。

しかし、従来の規定では十分に評価できていない部分がありました。

特にCLTパネル工法については、令和3年の改正により耐震等級や劣化対策等級での評価対象建築物における基準を位置づける等の改正を行いましたが、土台を設けない工法の評価については適切な評価基準が整備されていませんでした。

そのため、高性能なCLT住宅を建築しても住宅性能表示制度で適切に評価されず、建築事業者は技術的優位性をアピールできない状況が続いていたのです。

こうした課題を解決するため、建築技術の進歩に対応した制度の見直しが必要となりました。

しかし、従来の規定では十分に評価できていない部分がありました。

特にCLTパネル工法については、令和3年の改正により耐震等級や劣化対策等級での評価対象建築物における基準を位置づける等の改正を行いましたが、土台を設けない工法の評価については適切な評価基準が整備されていませんでした。

そのため、高性能なCLT住宅を建築しても住宅性能表示制度で適切に評価されず、建築事業者は技術的優位性をアピールできない状況が続いていたのです。

こうした課題を解決するため、建築技術の進歩に対応した制度の見直しが必要となりました。

新しい住宅性能表示制度で押さえるべき4つのポイント

新しい住宅性能表示制度で押さえるべき4つのポイント

新しい住宅性能表示制度で

押さえるべき4つのポイント

押さえるべき4つのポイント

新しい住宅性能表示制度

で押さえるべき

4つのポイント

で押さえるべき

4つのポイント

新しい住宅性能表示制度が12月に施行されるまで、時間的な余裕が限られているため、速やかに対応できるように、見直される4つのポイントについて確認しておきましょう。

― 一次エネルギー消費量等級の上位等級を新設

― 一次エネルギー消費量等級の上

位等級を新設

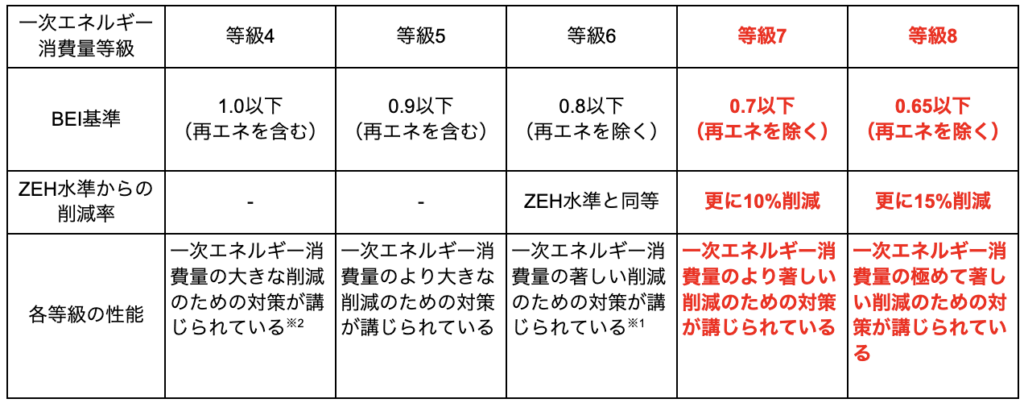

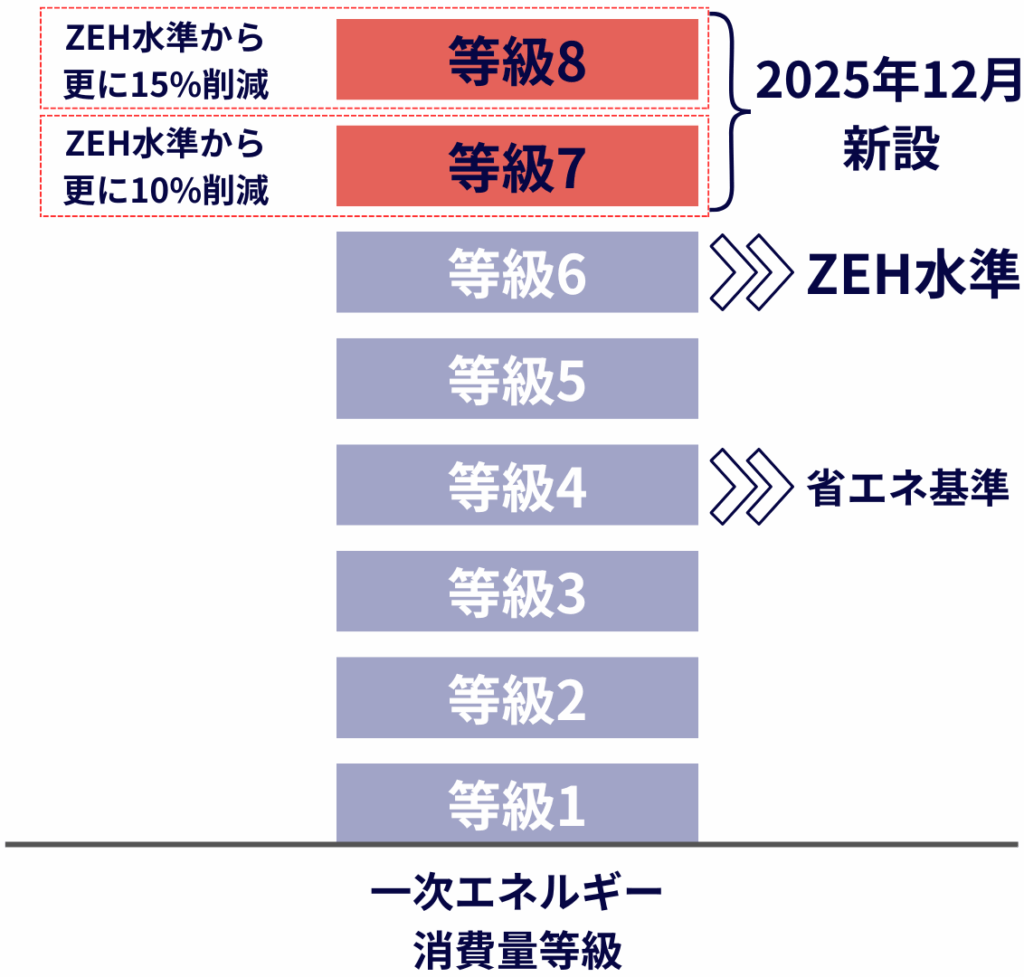

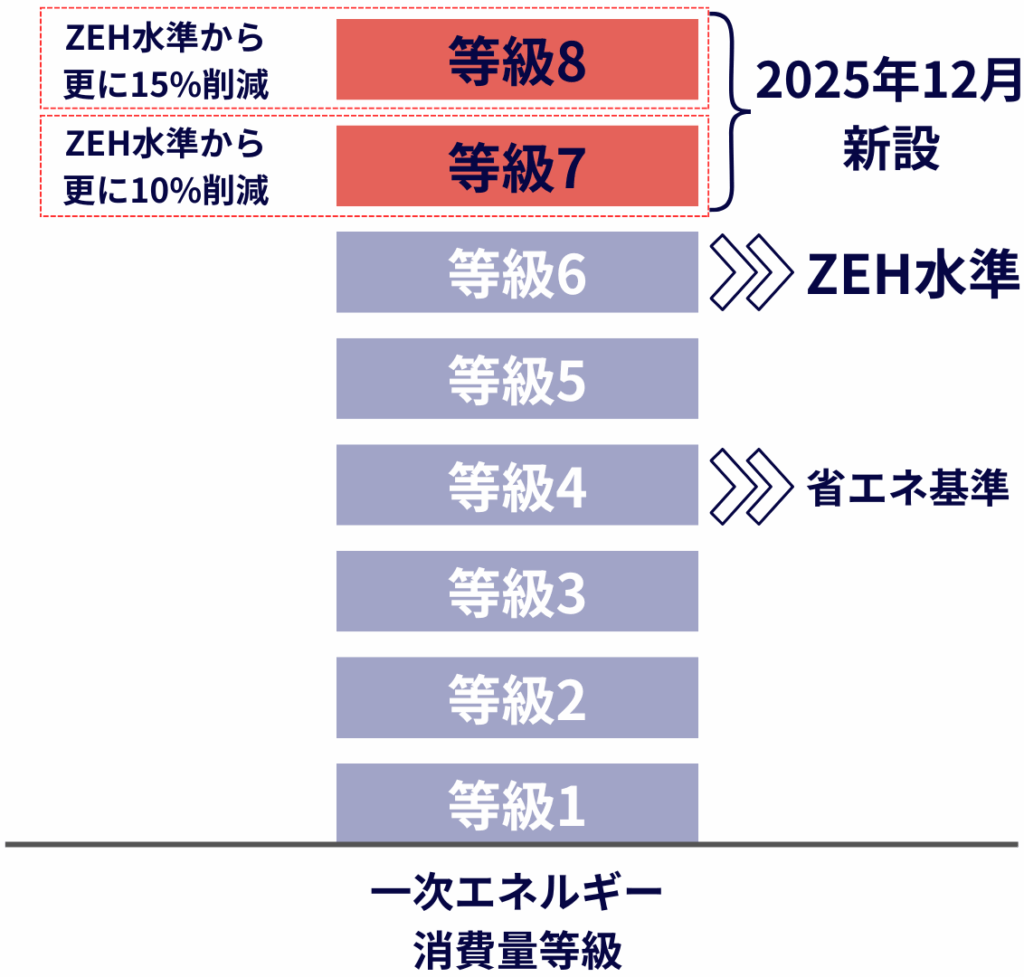

今回の住宅性能表示制度の見直しでは、一次エネルギー消費量等級に等級7と等級8が新設されます。

それぞれの基準は以下のとおりです。

それぞれの基準は以下のとおりです。

※1:基準省令に定める建築物エネルギー消費性能誘導基準に相当する程度

※2:基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度

※2:基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度

等級7と等級8は、いずれも太陽光発電設備等による創エネルギーを除いた一次エネルギー消費量で評価されます。また、等級6から等級8については、床面積当たりの設計一次エネルギー消費量や太陽光発電設備等による一次エネルギー消費量の削減率を併せた表示が可能です。

ZEH基準を大きく上回る超高断熱住宅やパッシブデザイン住宅の優位性を明確に数値化できれば、追加コストを投じた高性能化を客観的に訴求できます。

ZEH基準を大きく上回る超高断熱住宅やパッシブデザイン住宅の優位性を明確に数値化できれば、追加コストを投じた高性能化を客観的に訴求できます。

― CLTパネル住宅の劣化対策等級評価規定の整備

― CLTパネル住宅の劣化対策等級

評価規定の整備

今回の住宅性能表示制度の見直しでは、CLTパネルを用いた木造住宅において、土台を設けない工法であっても劣化対策等級の評価が可能になります。

適用条件は、基礎と接するCLTパネルが外壁の軸組等の基準及び土台に掲げる基準と同等以上の性能を有している場合で、かつ次の基準を満たす場合です。

適用条件は、基礎と接するCLTパネルが外壁の軸組等の基準及び土台に掲げる基準と同等以上の性能を有している場合で、かつ次の基準を満たす場合です。

- 当該CLTパネルのうち、基礎と接する部分に水切りが設けられていること

- 当該CLTパネルと基礎との間に防水上有効な措置が施されていること

- 室内から床下への漏気による水蒸気の供給の遮断が有効になされていること

なお、劣化対策等級は1から3まで3段階ありますが、CLTパネル住宅では等級2・3が評価対象です。CLTパネル住宅の等級判定は、CLTパネル及び下地材におけるJAS材の利用の有無など、外壁の軸組等の基準によることとなります。

― 室内空気中化学物質の測定方法改正

― 室内空気中化学物質の測定方法

改正

住宅性能表示制度の見直しでは、シックハウス症候群の原因となる室内空気中の化学物質濃度を測定する際の方法が改正されます。

これまで認められていた測定方法のうち、「容器採取-ガスクロマトグラフ/質量分析法」という手法が除外されることになりました。本来、屋外の大気中の化学物質を測定するためのもので、室内空気の測定には適していないと判断されたためです。

今回の見直しにより、より適切な測定方法に統一され、室内空気環境の評価がより正確に行えるようになります。

これまで認められていた測定方法のうち、「容器採取-ガスクロマトグラフ/質量分析法」という手法が除外されることになりました。本来、屋外の大気中の化学物質を測定するためのもので、室内空気の測定には適していないと判断されたためです。

今回の見直しにより、より適切な測定方法に統一され、室内空気環境の評価がより正確に行えるようになります。

住宅性能表示制度の見直しを踏まえた実務の注意事項と対策

住宅性能表示制度の見直しを踏まえた実務の注意事項と対策

住宅性能表示制度の

見直しを踏まえた実務の注意事項と対策

見直しを踏まえた実務の注意事項と対策

住宅性能表示制度の

見直しを踏まえた

実務の注意事項と対策

見直しを踏まえた

実務の注意事項と対策

住宅性能表示制度の見直しでは、設計・施工の現場に直接影響を与える変更が数多く含まれています。特に高性能住宅を手掛ける事業者にとっては、新たな技術的要求や評価基準への対応が必要となります。

新制度にスムーズに対応するためには、事前の準備が重要です。設計・施工事業者が特に押さえておくべき実務上の注意点を3つのポイントに整理しました。

新制度にスムーズに対応するためには、事前の準備が重要です。設計・施工事業者が特に押さえておくべき実務上の注意点を3つのポイントに整理しました。

― 等級7・8の取得には高効率の設備機器の導入が求められる

― 等級7・8の取得には高効率の設

備機器の導入が求められる

新設される一次エネルギー消費量等級7(BEI≦0.70以下)や等級8(BEI≦0.65以下)を満たすには、従来の等級6を上回る高効率の設備機器の導入が必要になります。具体的には以下の通りです。

- 高効率給湯器:エコキュート、エネファーム、ハイブリッド給湯機

- 省エネ設備:高効率エアコン、LED照明+調光制御等、全熱交換器

- 節水設備:節湯水栓、高断熱浴槽

また、等級6~8については、太陽光発電設備等による一次エネルギー消費量の削減率を併記できるため、再生可能エネルギーの活用効果を明確に示すことが可能です。

等級7・8を取得する際は、設備機器の高効率化に加えて、太陽光発電システムなどの創エネルギー設備の導入も検討しておきましょう。

等級7・8を取得する際は、設備機器の高効率化に加えて、太陽光発電システムなどの創エネルギー設備の導入も検討しておきましょう。

― CLT工法の採用時は防水措置の適合性に注意

― CLT工法の採用時は防水措置の

適合性に注意

住宅性能表示制度の見直しで劣化対策等級の評価が可能になったCLTパネル住宅の土台を設けない工法は、施工の際に湿気が床下に侵入するリスクが従来工法より高まります。

そのため、以下の注意点を押さえる必要があります。

設計段階での注意点

そのため、以下の注意点を押さえる必要があります。

設計段階での注意点

- 水切り金物の取り付け角度や排水勾配を詳細図面に明確に記載

- 雨水が確実に外部に流れる設計の確保

- アスファルトルーフィングの適切な重ね代を確保

- シーリング材との併用部分での相性の良い材料選定

施工段階での注意点

- コンクリート表面の平滑性確保(防水性能に直結)

- モルタルねこ土台の精度管理

- 気密テープ施工時の下地清掃と適切な圧着

- 継手部分の重ね貼りによる気密性能の確保

品質管理・書類準備

- 使用するCLTパネルのJAS認定書の整理

- 品質管理に関する資料の整理

- 評価機関への提出書類の事前準備

上記の対策を適切に実施することで、CLTパネル住宅においても確実な劣化対策等級の取得が可能となり、建築物の長期耐久性を確保できます。

― 住宅性能表示制度とBELSでは評価基準が異なる

― 住宅性能表示制度とBELSでは

評価基準が異なる

住宅性能表示制度とBELSでは、同じ建築物でも一次エネルギー消費量の算定方法が異なるため、評価結果が変わります。

例えば、住宅性能表示制度では、太陽光など再生可能エネルギーの自家消費相当量を含めないでBEIを算出して判定します。これは再エネ設備に依存しない建物本体の省エネ性能を評価するためです。

一方、BELSでは太陽光など再生可能エネルギーを、設計一次エネルギー消費量の算出時に創エネによる自家消費相当量を引くことができます。そのため、太陽光発電システムによる発電量が多い住宅ほどBELSで表示される削減率は大きくなります。

このような制度間の違いにより、住宅性能表示制度で一次エネルギー消費量等級の7・8を取得できた住宅でも、太陽光発電システムを導入していなければ、BELSでは創エネによる追加的な削減効果を得ることはできません。

反対に、太陽光発電システムを搭載した建物の場合、BELSでは高評価を得られても、住宅性能表示制度では建物本体の省エネ性能のみで判定されるため、期待した等級を取得できない場合があります。

同じ建物でも制度によって数値が変わるため、補助金やローン優遇の要件に合わせて制度を選択する必要があります。制度間の違いを正しく理解し、目的に合った評価書を取得することが重要です。制度を跨いで評価書を取得する場合は、設計一次エネルギー計算を一本化することで業務効率を上げられます。

例えば、住宅性能表示制度では、太陽光など再生可能エネルギーの自家消費相当量を含めないでBEIを算出して判定します。これは再エネ設備に依存しない建物本体の省エネ性能を評価するためです。

一方、BELSでは太陽光など再生可能エネルギーを、設計一次エネルギー消費量の算出時に創エネによる自家消費相当量を引くことができます。そのため、太陽光発電システムによる発電量が多い住宅ほどBELSで表示される削減率は大きくなります。

このような制度間の違いにより、住宅性能表示制度で一次エネルギー消費量等級の7・8を取得できた住宅でも、太陽光発電システムを導入していなければ、BELSでは創エネによる追加的な削減効果を得ることはできません。

反対に、太陽光発電システムを搭載した建物の場合、BELSでは高評価を得られても、住宅性能表示制度では建物本体の省エネ性能のみで判定されるため、期待した等級を取得できない場合があります。

同じ建物でも制度によって数値が変わるため、補助金やローン優遇の要件に合わせて制度を選択する必要があります。制度間の違いを正しく理解し、目的に合った評価書を取得することが重要です。制度を跨いで評価書を取得する場合は、設計一次エネルギー計算を一本化することで業務効率を上げられます。

住宅性能表示制度の見直しでお困りなら上岡祐介建築設計事務所へ

住宅性能表示制度の見直しでお困りなら上岡祐介建築設計事務所へ

住宅性能表示制度の見直しで

お困りなら上岡祐介建築設計事務所へ

お困りなら上岡祐介建築設計事務所へ

住宅性能表示制度の

見直しでお困りなら上岡

祐介建築設計事務所へ

見直しでお困りなら上岡

祐介建築設計事務所へ

2025年12月の住宅性能表示制度見直しでは、一次エネルギー消費量等級7・8の新設や、CLTパネル住宅の劣化対策等級評価規定の整備など、設計・施工の現場に直結する重要な変更が数多く盛り込まれています。しかし、これらの新基準への対応は決して容易ではありません。

「新しい等級7・8の基準で、自社の標準仕様が本当に対応できるのか不安」

「CLTパネル住宅の防水措置や気密性能の詳細な検討に時間が取れない」

「制度改正に合わせた設計変更や書類作成の負担が重い」

こうした悩みを抱える設計・施工事業者の皆様に代わって、上岡祐介建築設計事務所が新制度への対応をワンストップでサポートいたします。

「新しい等級7・8の基準で、自社の標準仕様が本当に対応できるのか不安」

「CLTパネル住宅の防水措置や気密性能の詳細な検討に時間が取れない」

「制度改正に合わせた設計変更や書類作成の負担が重い」

こうした悩みを抱える設計・施工事業者の皆様に代わって、上岡祐介建築設計事務所が新制度への対応をワンストップでサポートいたします。

― 新制度に完全対応した包括的サポート

― 新制度に完全対応した包括的サポート

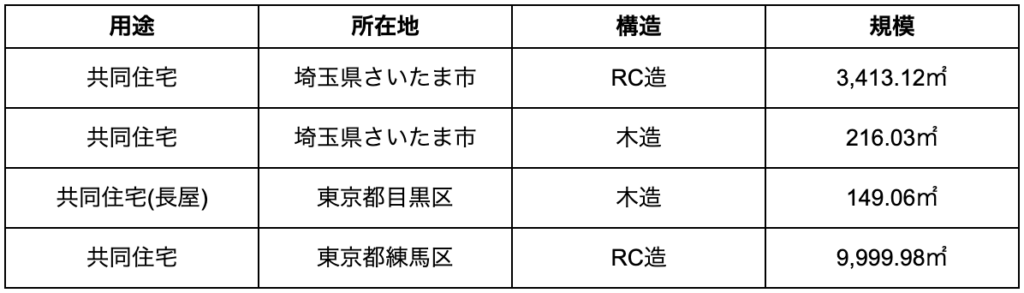

当社では、創業から20年で2,573棟を超える案件をこなしてきた経験を活かし、新制度の要求事項を満たすための具体的な提案を行います。

住宅性能評価業務の実績(2025年1月時点)

また、住宅性能表示制度だけでなく、省エネ適合性判定からBELS評価まで、環境建築計算に関わる業務をまとめてお請けできるため、制度を跨いだ複雑な申請業務も効率的に進められます。

「まずは新制度での等級取得の可能性を知りたい」「必要なコストを試算したい」といった段階でも問題ありません。住宅性能表示制度の見直しによる対応でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

「まずは新制度での等級取得の可能性を知りたい」「必要なコストを試算したい」といった段階でも問題ありません。住宅性能表示制度の見直しによる対応でお困りの方は、お気軽にご相談ください。