少子高齢化の深刻化に伴い、日本全国で老人ホームの施設数が増加し続けています。

厚生労働省によると、2012年(平成24年)に7,563施設だった有料老人ホームは、2022年に17,327施設と10年で約2.3倍に拡大しており、今後も一定の増加基調が続くと見込まれます。

そのため、老人ホームの建築プロジェクトの需要は今後も拡大していくことが予想されます。このような状況下において、2025年4月施行の建築物省エネ法改正により、省エネ基準への適合義務の対象範囲が大幅に拡大されました。

法改正後は、ほぼすべての老人ホームで、省エネ基準に適合しなければ着工できない状況となっています。

老人ホームは24時間稼働施設という特性上、一般建築物とは異なるエネルギー消費パターンを持ち、給湯設備や昇降機、医療機器などの高負荷設備が集中するため、省エネ基準への適合には専門的な知識と適切な設計が不可欠です。

ここでは、老人ホームの省エネ基準の詳細から計算方法、適合のための対策、補助金制度まで、実務で必要な情報を解説します。

老人ホームの設計で義務化される省エネ基準

老人ホームの設計で義務化される省エネ基準

老人ホームの設計で義務化される省エネ基準

老人ホームの設計で

義務化される省エネ基準

義務化される省エネ基準

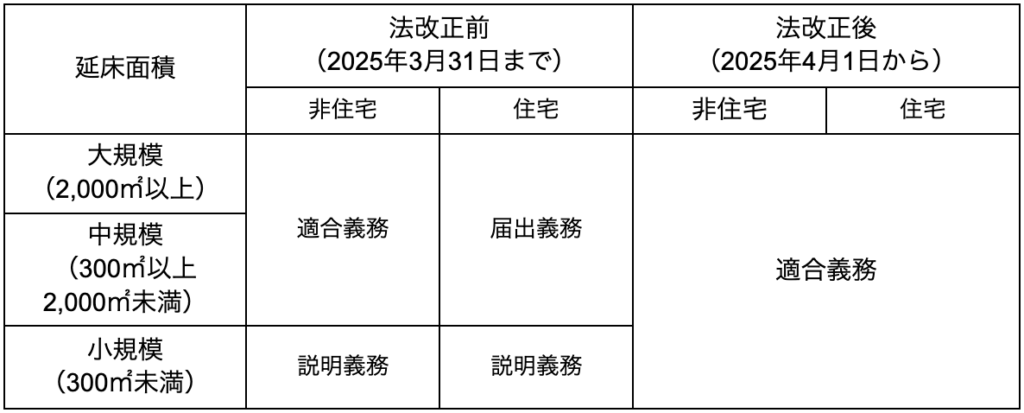

2025年4月に施行された建築物省エネ法の改正により、それまで延床面積が300~2,000㎡の中規模、2,000㎡以上の大規模に該当する非住宅建築物だけに適用されていた適合義務の範囲が大幅に広がります。

老人福祉関連施設のうち、老人福祉法に基づき設置される特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の事業を行うための施設は、非住宅建築物に分類されます。

そのため、法改正前は説明義務で済んでいた300㎡未満の小規模な老人ホームも、省エネ基準への適合が必須の条件となりました。

そのため、法改正前は説明義務で済んでいた300㎡未満の小規模な老人ホームも、省エネ基準への適合が必須の条件となりました。

― 着工の前提条件となる省エネ適判

― 着工の前提条件となる省エネ適

判

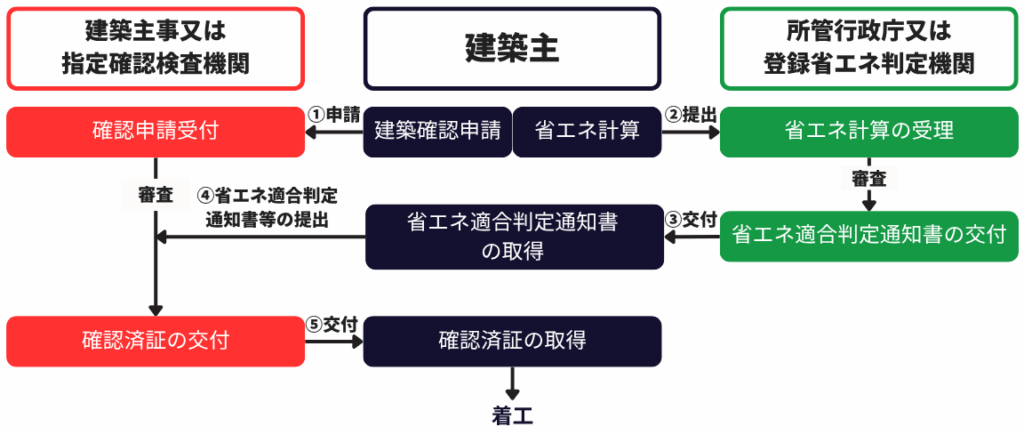

適合義務の対象となる老人ホームを建築する場合、工事着手前に省エネ適判を受けることが義務付けられています。

省エネ適判では、建築主が所管行政庁または登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を提出する必要があります。提出された省エネ計画は、審査によって省エネ基準への適合性が確認されます。

審査に合格すると「省エネ適合判定通知書」が交付されます。建築主は、省エネ適合判定通知書を建築確認申請を行った建築主事または指定確認検査機関に提出することで、確認済証の交付を受けられます。

省エネ適判では、建築主が所管行政庁または登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を提出する必要があります。提出された省エネ計画は、審査によって省エネ基準への適合性が確認されます。

審査に合格すると「省エネ適合判定通知書」が交付されます。建築主は、省エネ適合判定通知書を建築確認申請を行った建築主事または指定確認検査機関に提出することで、確認済証の交付を受けられます。

つまり、省エネ適判と建築確認申請は連動しており、省エネ適判をクリアしなければ確認済証が発行されず、着工できない仕組みになっているのです。

そのため、老人ホームの設計においては、これまで以上に省エネ計算の精度と関係機関との連携が重要となるため、設計段階から省エネ適判のスケジュールを見込んだ工程管理が必須となっています。

そのため、老人ホームの設計においては、これまで以上に省エネ計算の精度と関係機関との連携が重要となるため、設計段階から省エネ適判のスケジュールを見込んだ工程管理が必須となっています。

― 増改築も省エネ基準適合の対象

― 増改築も省エネ基準適合の対象

2025年4月以降は、増改築についても省エネ基準への適合が義務化されます。

省エネ基準への適合が必要になるのは10㎡以上の増改築を行う場合となり、増改築を行う部分のみが対象です。法改正前は建物全体で省エネ基準への適合が必要でしたが、法改正後は、既存部分の省エネ性能は考慮されません。

また、老人ホームの増改築を行う場合であっても、新築時と同様に省エネ適判の適合が必要になります。

省エネ基準への適合が必要になるのは10㎡以上の増改築を行う場合となり、増改築を行う部分のみが対象です。法改正前は建物全体で省エネ基準への適合が必要でしたが、法改正後は、既存部分の省エネ性能は考慮されません。

また、老人ホームの増改築を行う場合であっても、新築時と同様に省エネ適判の適合が必要になります。

― 老人ホームに求められる省エネ性能

― 老人ホームに求められる省エネ

性能

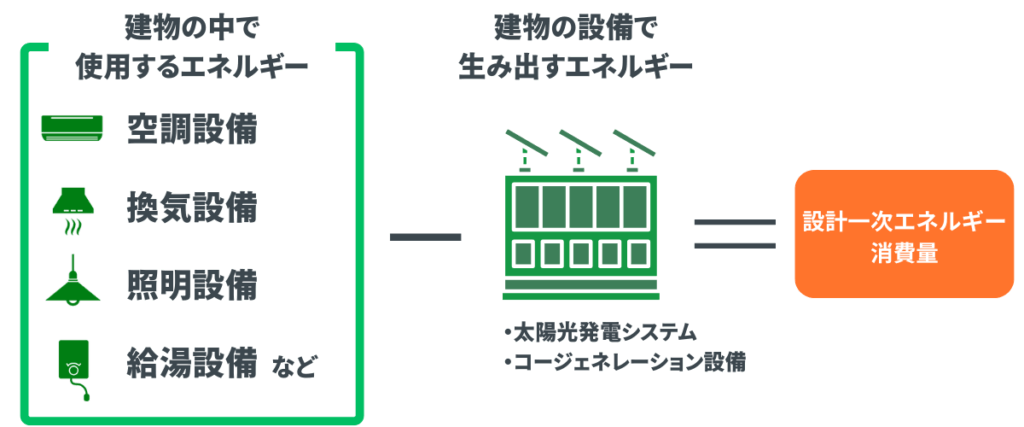

老人ホームに求められる省エネ性能は「一次エネルギー消費量」によって判断されます。

一次エネルギー消費量は、BEI(Building Energy Index)という指標で評価されます。BEIは建築物全体のエネルギー消費効率を評価する指標です。BEI値が小さいほど省エネ性能が高いといえます。

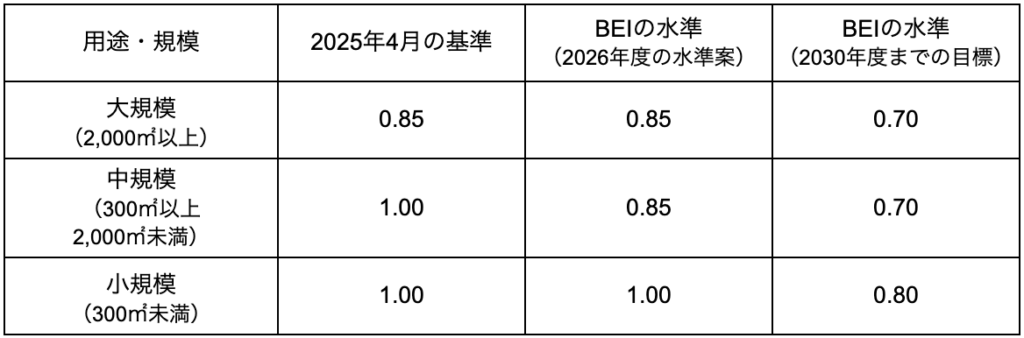

省エネ基準を満たすためのBEI値は、老人ホームの規模によって以下のように定められています。

一次エネルギー消費量は、BEI(Building Energy Index)という指標で評価されます。BEIは建築物全体のエネルギー消費効率を評価する指標です。BEI値が小さいほど省エネ性能が高いといえます。

省エネ基準を満たすためのBEI値は、老人ホームの規模によって以下のように定められています。

BEIは、建築物の設計一次エネルギー消費量を、国が定める標準的な仕様の建物(基準一次エネルギー消費量)で割ることで算出できます。

BEI = 設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量

また、設計一次エネルギー消費量は、空調、換気、給湯、照明、昇降機などの設備によるエネルギー使用量から太陽光発電などの創エネルギー量を差し引いた値が用いられます。

非住宅建築物の外皮性能はPAL*(年間熱負荷係数)という指標で評価されますが、省エネ基準では数値基準が定められていません。

ただし、老人ホームにおいて高性能な断熱材や窓の採用によりPAL*を改善すると、冷暖房の熱負荷が軽減されます。これにより、一次エネルギー消費量が削減され、結果としてBEI値の改善につながるため、外皮性能と一次エネルギー消費量は密接に関係していると言えます。

老人ホームの設計では、適切な省エネ基準の理解と、施設特性を踏まえた総合的な対応が不可欠です。

ただし、老人ホームにおいて高性能な断熱材や窓の採用によりPAL*を改善すると、冷暖房の熱負荷が軽減されます。これにより、一次エネルギー消費量が削減され、結果としてBEI値の改善につながるため、外皮性能と一次エネルギー消費量は密接に関係していると言えます。

老人ホームの設計では、適切な省エネ基準の理解と、施設特性を踏まえた総合的な対応が不可欠です。

― 老人ホームの省エネ基準は2030年までに引き上げを予定

― 老人ホームの省エネ基準は

2030年までに引き上げを予定

日本政府は、非住宅建築物について「2030年に目指すべき建築物の姿として、新築される建築物についてはZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されていること」を掲げています。

ZEB(Net Zero Energy Building/ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)とは、先進的な建築設計や高効率な設備システム導入により大幅な省エネルギー化を実現し、再生可能エネルギーを導入することで、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物のことです。

日本政府が掲げているZEB水準とは、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から50%以上の削減を目指す省エネ性能になります。

それに伴い、老人ホームに求められる省エネ基準は、建築物の規模に応じてBEI値の段階的な基準引き上げが予定されています。

ZEB(Net Zero Energy Building/ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)とは、先進的な建築設計や高効率な設備システム導入により大幅な省エネルギー化を実現し、再生可能エネルギーを導入することで、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物のことです。

日本政府が掲げているZEB水準とは、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から50%以上の削減を目指す省エネ性能になります。

それに伴い、老人ホームに求められる省エネ基準は、建築物の規模に応じてBEI値の段階的な基準引き上げが予定されています。

特に大規模・中規模の非住宅建築物では、2030年度までにBEI0.7以下という高い水準が求められることになります。

このような背景から、老人ホームの設計においては省エネ基準を満たすだけではなく、基準の引き上げを見越した設計についも検討する必要があります。

このような背景から、老人ホームの設計においては省エネ基準を満たすだけではなく、基準の引き上げを見越した設計についも検討する必要があります。

老人ホームの省エネ性能算定に用いる計算方法

老人ホームの省エネ性能算定に用いる計算方法

老人ホームの省エネ性能算定に用いる計算方法

老人ホームの省エネ性能

算定に用いる計算方法

算定に用いる計算方法

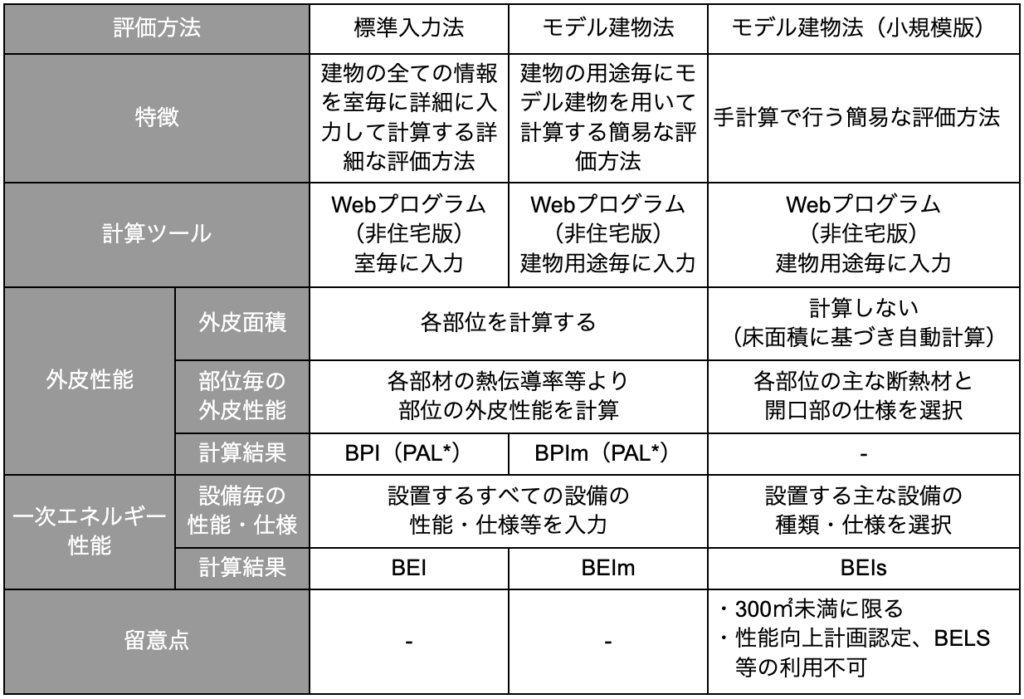

老人ホームの省エネ性能を正確に把握するには、適切な計算方法を選択する必要があります。用途に適さない計算方法を選択すると、省エネ性能が正しく算出されず、省エネ適判で不適合になる場合があるため注意が必要です。

計算方法は3種類あるため、それぞれの特性について確認しておきましょう。

計算方法は3種類あるため、それぞれの特性について確認しておきましょう。

― 老人ホームの省エネ計算に用いる計算方法

― 老人ホームの省エネ計算に用いる計算方法

老人ホームを含む非住宅建築物の場合、標準入力法、モデル建物法、モデル建物法(小規模版)の3つの計算方法があります。

標準入力法

標準入力法は、対象となる建築物のすべての部屋単位で、床面積、設備機器の内容、外皮性能などの情報を用いた計算方法です。3つの計算方法の中で最も精緻な評価が可能です。

標準入力法を採用することで他の計算方法より手間や費用が大きくなりますが、高い評価を得やすいため、BELSで多くの星を獲得したい場合や、ZEB認定を得たい場合に有利です。

標準入力法を採用することで他の計算方法より手間や費用が大きくなりますが、高い評価を得やすいため、BELSで多くの星を獲得したい場合や、ZEB認定を得たい場合に有利です。

モデル建物法

モデル建物法は、対象となる建築物の主要な用途に応じたモデルを選択し、建物の仕様や設備機器等の性能値を入力して省エネ性能を計算する方法です。

入力が必要な情報は、建築物の基本的な仕様に限定されているため、標準入力法と比べると労力を大幅に減らせます。

所管行政庁や適合判定機関に提出されている案件の多くはモデル建物法となっています。そのため、確認済証の交付が目的であれば、基本的にモデル建物法での計算・評価で問題ありません。

入力が必要な情報は、建築物の基本的な仕様に限定されているため、標準入力法と比べると労力を大幅に減らせます。

所管行政庁や適合判定機関に提出されている案件の多くはモデル建物法となっています。そのため、確認済証の交付が目的であれば、基本的にモデル建物法での計算・評価で問題ありません。

モデル建物法(小規模版)

2025年4月に導入された計算方法です。300㎡未満の非住宅建築物を対象とした最も簡易な計算方法です。モデル建物法をベースに、小規模非住宅建築物での一般的な使用が想定される設備機器等に限定して、入力項目を大幅に簡略化できますが、BELSには使えないという制限があります。

老人ホームの省エネ基準適合に向けた対策

老人ホームの省エネ基準適合に向けた対策

老人ホームの省エネ基準適合に向けた対策

老人ホームの省エネ基準

適合に向けた対策

適合に向けた対策

老人ホームの設計で省エネ基準に適合するためには、施設の特性を踏まえた専門的な設計が必要です。

ここでは、設計時のポイントについて、実務で直面する課題と具体的な解決方法を解説します。

ここでは、設計時のポイントについて、実務で直面する課題と具体的な解決方法を解説します。

― 高負荷設備の省エネ対策(計算と実務の両面からのアプローチ)

― 高負荷設備の省エネ対策

(計算と実務の両面からのアプローチ)

老人ホームは24時間稼働する施設特性から、一般建築物に比べて高いエネルギー消費量を持つ設備が集中しています。そのため、省エネ基準への適合、ひいては建物全体のエネルギー効率向上には、高負荷設備への対策が重要になります。

特に以下の設備については、老人ホーム特有の運用実態を考慮した、効率的な設備選定と計算方法の適用が求められます。

ここでは、省エネ適判の計算に直接影響する設備対策と、実務的な省エネ効果を高めるための運用・その他の対策を区別して説明します。

特に以下の設備については、老人ホーム特有の運用実態を考慮した、効率的な設備選定と計算方法の適用が求められます。

ここでは、省エネ適判の計算に直接影響する設備対策と、実務的な省エネ効果を高めるための運用・その他の対策を区別して説明します。

省エネ適判の計算に直接関わる設備対策

これらの対策は、省エネ適判のWebプログラム等での計算時に、その効果が評価され、省エネ性能の向上に直結します。

給湯設備

・高効率ヒートポンプ給湯器(COP4.0以上)の導入:高いCOP値を持つ給湯器は、少ない投入エネルギーでより多くの熱を供給できるため、計算上の省エネ効果が大きくなります。

・浴槽保温性能向上(保温材厚100mm以上):浴槽からの放熱ロスを減らすことで、給湯に必要なエネルギーを削減し、計算に反映されます。

・浴槽保温性能向上(保温材厚100mm以上):浴槽からの放熱ロスを減らすことで、給湯に必要なエネルギーを削減し、計算に反映されます。

昇降機設備

・回生電力活用型エレベーター(VVVF制御):エレベーターの下降時や減速時に発生する電力を回収し、再利用することで、消費電力量を削減します。これは計算上、効率改善として評価されます。

実務的な省エネ対策(計算に直接は影響しないが、建物全体の省エネに貢献)

これらの対策は、省エネ適判の計算プログラムに直接入力される項目ではない場合がありますが、実際の運用において電力消費量を大幅に削減し、運用コストの低減や環境負荷の低減に貢献します。

昇降機設備

・待機時自動停止機能(スリープモード):エレベーターの不使用時に自動で低電力モードに移行することで、待機電力を削減します。

医療・厨房機器

・内部発熱負荷を考慮した空調負荷計算:機器からの発熱量を正確に把握することで、空調設備の過剰な能力設定を防ぎ、効率的な空調計画に繋がります。

・局所排気と全般換気の最適化:汚染物質が発生する場所のみを効率的に排気し、不必要な全般換気を抑えることで、空調負荷を軽減します。

・局所排気と全般換気の最適化:汚染物質が発生する場所のみを効率的に排気し、不必要な全般換気を抑えることで、空調負荷を軽減します。

リネン設備

・インバーター制御機器(可変速制御):洗濯物の量に合わせてモーター回転数を自動調整することで、従来機器よりも電力消費量を大幅に削減します。

・負荷平準化による運転時間の分散化:ピーク時を避けて機器を稼働させることで、契約電力の抑制や電力料金の削減に繋がります。

・負荷平準化による運転時間の分散化:ピーク時を避けて機器を稼働させることで、契約電力の抑制や電力料金の削減に繋がります。

高負荷設備への対策では、高効率機器の導入と運用の最適化が基本となります。

例えば、リネン設備ではインバーター制御機器により、洗濯物の量に合わせてモーター回転数を自動調整することで、従来機器よりも省エネ効果が期待できます。同時に負荷平準化による運転時間の分散化をすることで、電力消費量の削減を図れます。

また、老人ホームでは、機器の稼働パターンや使用条件が一般建築物と大きく異なるため、省エネ計算においても実際の運用実態を正確に反映する必要があります。

Webプログラムで計算する際は、標準設定値ではなく、実際の機器仕様(定格能力・消費電力・効率値)や稼働スケジュールに基づいた個別入力を行うことで、適切な省エネ性能を算出できます。

このように、省エネ適判に必要な「計算対象としての設備対策」と、建物全体のエネルギー効率向上を図る「実務的な省エネ対策」の両面をバランスよく検討することが、老人ホームの省エネ設計では重要となります。

例えば、リネン設備ではインバーター制御機器により、洗濯物の量に合わせてモーター回転数を自動調整することで、従来機器よりも省エネ効果が期待できます。同時に負荷平準化による運転時間の分散化をすることで、電力消費量の削減を図れます。

また、老人ホームでは、機器の稼働パターンや使用条件が一般建築物と大きく異なるため、省エネ計算においても実際の運用実態を正確に反映する必要があります。

Webプログラムで計算する際は、標準設定値ではなく、実際の機器仕様(定格能力・消費電力・効率値)や稼働スケジュールに基づいた個別入力を行うことで、適切な省エネ性能を算出できます。

このように、省エネ適判に必要な「計算対象としての設備対策」と、建物全体のエネルギー効率向上を図る「実務的な省エネ対策」の両面をバランスよく検討することが、老人ホームの省エネ設計では重要となります。

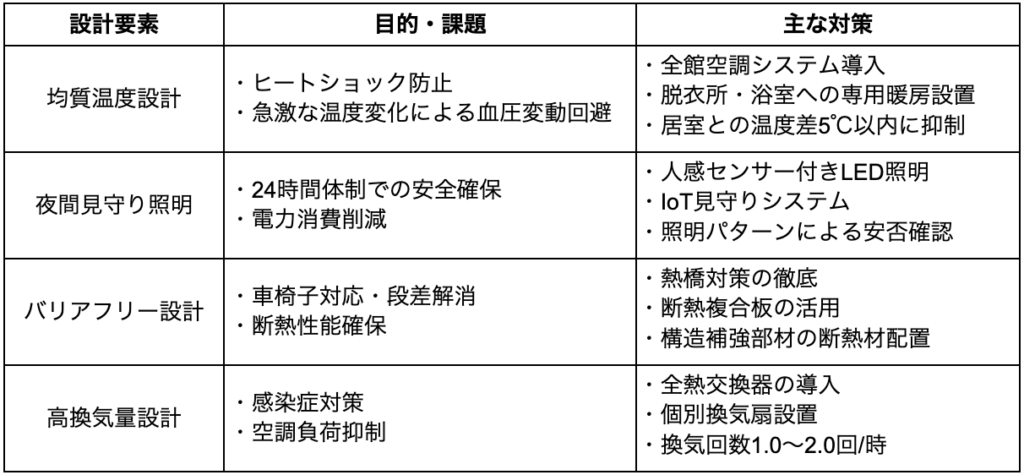

― 老人ホーム特有の環境要求に対応した建築・設備設計

― 老人ホーム特有の環境要求に対

応した建築・設備設計

老人ホームの設計では、利用者の安全と健康を最優先に考慮した建築・設備設計が求められます。一般建築物とは異なる特有の環境要求に対応することで、省エネ性能を確保しながら高品質な設計を実現できます。

上記の要素は、老人ホーム特有の安全性要求と省エネ性能を同時に満たすため、相互に連携した包括的な設計手法が重要となります。

老人ホームの省エネ化に活用できる補助金・支援制度

老人ホームの省エネ化に活用できる補助金・支援制度

老人ホームの省エネ化に活用できる

補助金・支援制度

補助金・支援制度

老人ホームの省エネ化に

活用できる

補助金・支援制度

活用できる

補助金・支援制度

老人ホームの省エネ化には多額の初期投資が必要ですが、国や地方自治体から様々な補助金・支援制度が提供されています。制度を活用することで、省エネ改修の経済的負担を大幅に軽減できます。

ただし、省エネ性能が高くないと受けられないものもあるため、事前に要件を確認することが重要です。

ただし、省エネ性能が高くないと受けられないものもあるため、事前に要件を確認することが重要です。

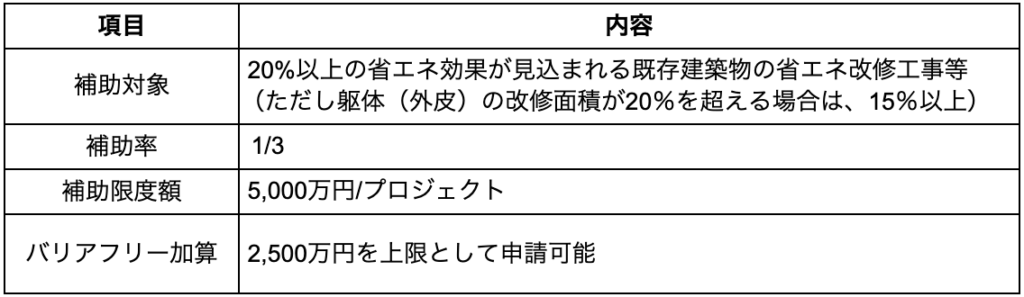

― 既存建築物省エネ化推進事業

― 既存建築物省エネ化推進事業

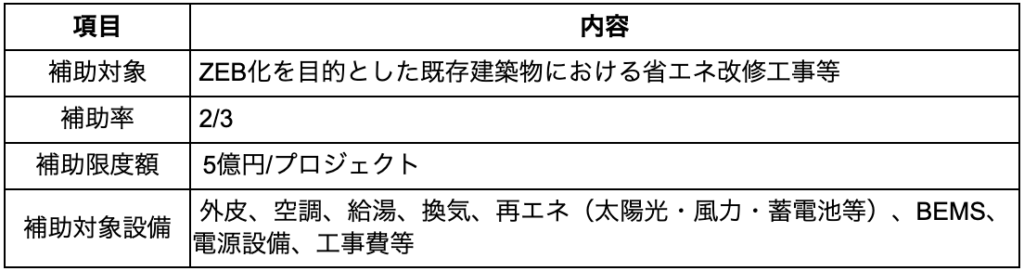

既存建築物省エネ化推進事業は、既存建築物の省エネ化を推進し、温室効果ガスの削減とエネルギー消費量の削減を目的としたものです。

民間事業者等が行う省エネルギー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部を支援します。

民間事業者等が行う省エネルギー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部を支援します。

既存建築物省エネ化推進事業の対象になるのは、躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであることが条件です。

ただし、高機能換気設備を設置する場合は、ダクト工事など換気経路を確保するための躯体工事のみでも対象となり、断熱性能を向上させる外皮改修は必須ではありません。

また、工場・実験施設・倉庫など、主に生産活動を行うための設備を有する建築物の改修工事や、後付の家電等の交換等は対象外です。

老人ホームの省エネ化において、この補助事業は高効率設備の導入や建物の断熱性能向上に活用でき、初期投資負担の軽減に大きく貢献します。

ただし、高機能換気設備を設置する場合は、ダクト工事など換気経路を確保するための躯体工事のみでも対象となり、断熱性能を向上させる外皮改修は必須ではありません。

また、工場・実験施設・倉庫など、主に生産活動を行うための設備を有する建築物の改修工事や、後付の家電等の交換等は対象外です。

老人ホームの省エネ化において、この補助事業は高効率設備の導入や建物の断熱性能向上に活用でき、初期投資負担の軽減に大きく貢献します。

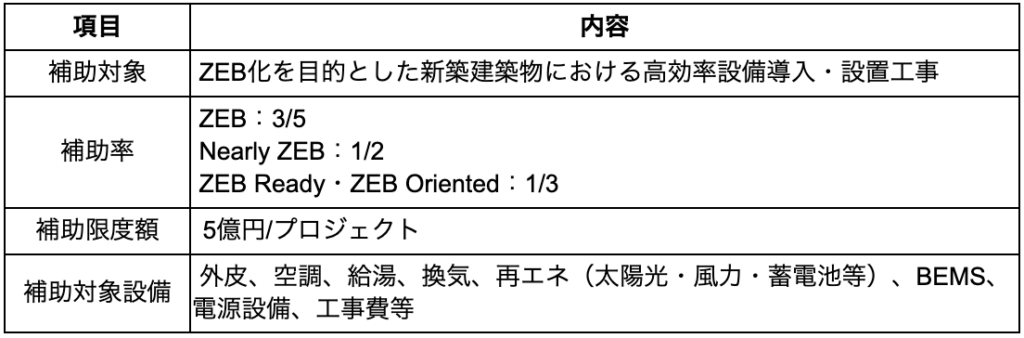

― 建築物等のZEB化・省CO₂化普及加速事業(新築)

― 建築物等のZEB化・省CO₂化普

及加速事業(新築)

建築物等のZEB化・省CO₂化普及加速事業は、新築建築物のZEB化を推進し、温室効果ガス排出削減とエネルギー消費量の削減、2050年カーボンニュートラルの実現を目的としたものです。

民間事業者等が行う新築建築物のZEB化に向けた高効率設備の導入・設置工事等に対し、国が事業の実施に要する費用の一部を支援します。

民間事業者等が行う新築建築物のZEB化に向けた高効率設備の導入・設置工事等に対し、国が事業の実施に要する費用の一部を支援します。

建築物等のZEB化・省CO₂化普及加速事業(新築)の対象となるのは、ZEBランク(ZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented)の達成を目的とした新築建築物であり、省エネ性能向上とCO₂排出量削減を同時に図ることが求められます。

また、CLT等の木質部材の使用や木材利用促進協定の締結に基づく事業は、優先採択の対象となります。

老人ホームの新築計画において、この補助事業はZEB水準の高効率設備導入とCO₂削減を両立でき、初期投資負担の軽減につながります。

また、CLT等の木質部材の使用や木材利用促進協定の締結に基づく事業は、優先採択の対象となります。

老人ホームの新築計画において、この補助事業はZEB水準の高効率設備導入とCO₂削減を両立でき、初期投資負担の軽減につながります。

― 建築物等のZEB化・省CO₂化普及加速事業(既存)

― 建築物等のZEB化・省CO₂化普

及加速事業(既存)

建築物等のZEB化・省CO₂化普及加速事業(既存建築物)は、既存の業務用建築物におけるエネルギー消費量とCO₂排出量の大幅削減を図りながら、ZEB化・省エネ化を推進することを目的とした事業です。

新築とは異なり、既存建物の設備更新・外皮改修・省エネ改修を通じてエネルギー効率を高め、カーボンニュートラル社会の実現に貢献することを狙いとしています。

新築とは異なり、既存建物の設備更新・外皮改修・省エネ改修を通じてエネルギー効率を高め、カーボンニュートラル社会の実現に貢献することを狙いとしています。

既存建築物のZEB化を目的とした高効率設備の導入・省エネ改修工事に加えて、災害時対応型電源設備や再エネ設備の導入も補助対象です。

ZEBランク(ZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready)の達成を目的とした建築物が対象ですが、 延べ床面積2,000㎡以上の場合、補助を受けられるのは地方公共団体のみです。

ZEBランク(ZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready)の達成を目的とした建築物が対象ですが、 延べ床面積2,000㎡以上の場合、補助を受けられるのは地方公共団体のみです。

老人ホームの省エネ計算は上岡祐介建築設計事務所に

お任せください

老人ホームの省エネ計算は上岡祐介建築設計事務所にお任せください

老人ホームの省エネ計算は

上岡祐介建築設計事務所に

お任せください

上岡祐介建築設計事務所に

お任せください

老人ホームの

省エネ計算は

上岡祐介建築設計事務所

にお任せください

省エネ計算は

上岡祐介建築設計事務所

にお任せください

上岡祐介建築設計事務所は、個人事務所から大手事務所まで、1,547社以上のサポート実績があり、累計2,573物件の省エネ計算を行ってきました。

老人ホーム・有料老人ホームの省エネ計算においても、RC造・S造・木造の各構造種別、小規模から大規模まで様々な規模、省エネ適判から軽微変更まで幅広い作業内容に対応した豊富な実績を有しています。

老人ホーム・有料老人ホームの省エネ計算においても、RC造・S造・木造の各構造種別、小規模から大規模まで様々な規模、省エネ適判から軽微変更まで幅広い作業内容に対応した豊富な実績を有しています。

当社では、建築設計事務所ならではの視点で、現場のコストと納まりを考慮した省エネ計算を提供し、通常5〜10日程度のスピーディーな対応を実現しています。各種変更があった場合でもスケジュール感を大切にし、柔軟に対応して納期がずれこまない工夫をしています。

複雑で専門的な老人ホームの省エネ計算でお困りの際は、豊富な経験と実績を持つ上岡祐介建築設計事務所に安心してお任せください。

設計業務に専念いただけるよう、確実で迅速な省エネ計算サポートをご提供いたします。

複雑で専門的な老人ホームの省エネ計算でお困りの際は、豊富な経験と実績を持つ上岡祐介建築設計事務所に安心してお任せください。

設計業務に専念いただけるよう、確実で迅速な省エネ計算サポートをご提供いたします。