2025年4月に施行された建築物省エネ法の改正により、今後着工する原則すべての共同住宅が省エネ適判の対象となりました。

着工する際は、省エネ基準を満たすように設計をし、さらに省エネ適判に適合して適合判定通知書の交付を受ける必要があります。そのため、従来よりも業務負担が増えることが予測されます。

また、計算ミスや基準不適合が生じると、着工の遅れや引き渡し時期にも影響しかねません。工期の遅れは、企業の信用問題にも直結するため、円滑に進めるには事前準備が大切です。

ここでは、共同住宅の省エネ適判について、そして、新たに義務化された範囲や申請の手順について詳しく解説します。

着工する際は、省エネ基準を満たすように設計をし、さらに省エネ適判に適合して適合判定通知書の交付を受ける必要があります。そのため、従来よりも業務負担が増えることが予測されます。

また、計算ミスや基準不適合が生じると、着工の遅れや引き渡し時期にも影響しかねません。工期の遅れは、企業の信用問題にも直結するため、円滑に進めるには事前準備が大切です。

ここでは、共同住宅の省エネ適判について、そして、新たに義務化された範囲や申請の手順について詳しく解説します。

【2025年4月】法改正で共同住宅への省エネ適判が厳格化

【2025年4月】法改正で共同住宅への省エネ適判が厳格化

【2025年4月】

法改正で共同住宅への省エネ適判が厳格化

法改正で共同住宅への省エネ適判が厳格化

【2025年4月】

法改正で共同住宅への

省エネ適判が厳格化

法改正で共同住宅への

省エネ適判が厳格化

2025年4月1日、建築物省エネ法の改正が施行され、適合義務の範囲が大幅に拡大しました。

共同住宅はその規模に応じて届出義務(300㎡以上)または説明義務(300㎡未満)の対象でしたが、原則として省エネ適判の適合は義務付けられていませんでした。

改正後は、省エネ適判に適合し適合判定通知書の交付を受けなければ確認済証が発行されず着工ができないため、設計の初期段階から省エネ性能を重視した計画立案と、手続きを円滑に進めるための事前準備が不可欠です。

共同住宅はその規模に応じて届出義務(300㎡以上)または説明義務(300㎡未満)の対象でしたが、原則として省エネ適判の適合は義務付けられていませんでした。

改正後は、省エネ適判に適合し適合判定通知書の交付を受けなければ確認済証が発行されず着工ができないため、設計の初期段階から省エネ性能を重視した計画立案と、手続きを円滑に進めるための事前準備が不可欠です。

― 設計段階から省エネ基準への適合が求められる

― 設計段階から省エネ基準への

適合が求められる

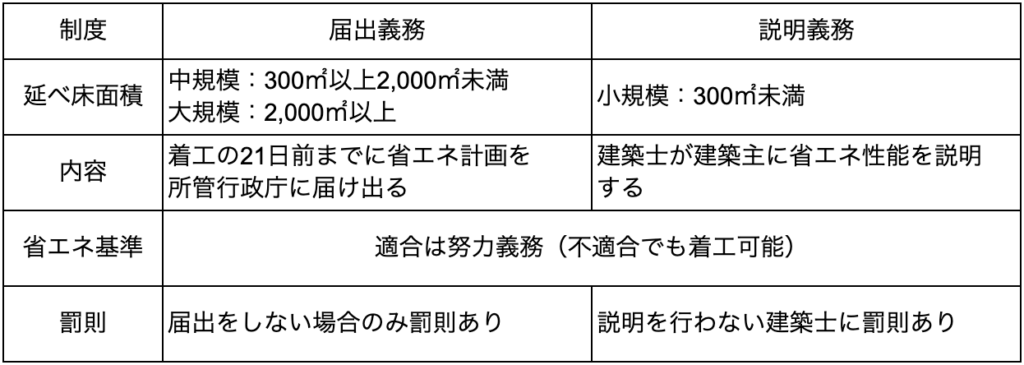

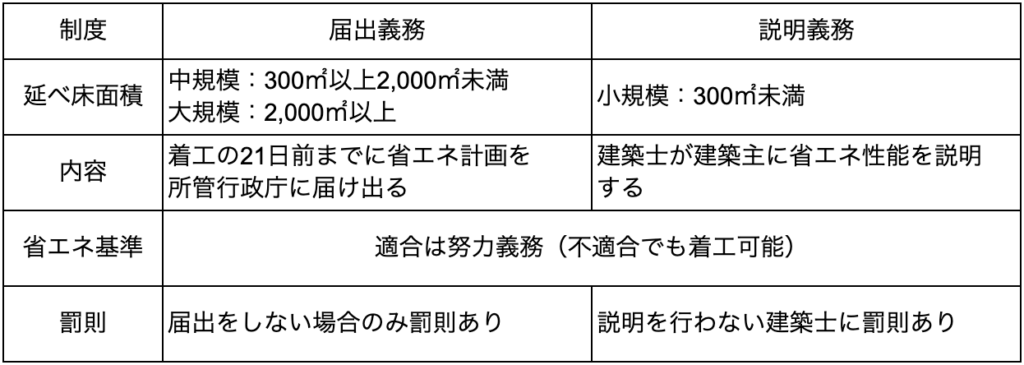

建築物省エネ法が改正される前は、共同住宅に対して主に「届出義務」と「説明義務」という二つの制度が適用されていました。

それぞれの制度の概要は、以下のとおりです。

それぞれの制度の概要は、以下のとおりです。

両制度は、省エネ基準への適合はあくまで「努力義務」に留まっていました。

届出義務の場合は省エネ計算を行い数値を算出する必要がありますが、計算結果が基準に適合していなくても着工は可能です。行政からの指導や助言を受けることはあっても、実質的な強制力はなく、設計者に大きな負担となる制度ではありませんでした。

しかし、法改正後は届出義務や説明義務が廃止され、適合義務となったことで共同住宅の設計段階で省エネ基準を満たす必要があります。

そのため、設計者は省エネ基準の詳細な理解と、適合するための設計ノウハウを身につける必要性が高まりました。

届出義務の場合は省エネ計算を行い数値を算出する必要がありますが、計算結果が基準に適合していなくても着工は可能です。行政からの指導や助言を受けることはあっても、実質的な強制力はなく、設計者に大きな負担となる制度ではありませんでした。

しかし、法改正後は届出義務や説明義務が廃止され、適合義務となったことで共同住宅の設計段階で省エネ基準を満たす必要があります。

そのため、設計者は省エネ基準の詳細な理解と、適合するための設計ノウハウを身につける必要性が高まりました。

― 省エネ適判に合格しなければ着工できない

― 省エネ適判に合格しなければ

着工できない

省エネ適判は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関を通じて行われ、省エネ計画を提出して審査に合格すれば「適合判定通知書」の交付を受けられます。

省エネ適判の対象となる共同住宅は、適合判定通知書がなければ確認済証の交付を受けられません。そのため、省エネ基準に適合していないと判定された場合、設計の見直しや再申請が必要となり、省エネ適判に合格するまで着工ができないのです。

適合判定通知書の交付が遅れると、工期の大幅な遅延やコスト増につながる可能性があります。設計者は、省エネ計算を早期に行い、基準適合の可否を事前に確認しておくことが重要となります。

省エネ適判の対象となる共同住宅は、適合判定通知書がなければ確認済証の交付を受けられません。そのため、省エネ基準に適合していないと判定された場合、設計の見直しや再申請が必要となり、省エネ適判に合格するまで着工ができないのです。

適合判定通知書の交付が遅れると、工期の大幅な遅延やコスト増につながる可能性があります。設計者は、省エネ計算を早期に行い、基準適合の可否を事前に確認しておくことが重要となります。

共同住宅が省エネ適判に適合するための基準値

共同住宅が省エネ適判に適合するための基準値

共同住宅が省エネ適判に適合するための基準値

共同住宅が省エネ適判に

適合するための基準値

適合するための基準値

共同住宅が省エネ適判に適合するためには、国が定める省エネ基準をクリアする必要があります。

基準は、大きく分けて「外皮性能」と「一次エネルギー消費性能」の2つで構成されており、両方の基準値を満たさなければなりません。それぞれの基準について、具体的に見ていきましょう。

基準は、大きく分けて「外皮性能」と「一次エネルギー消費性能」の2つで構成されており、両方の基準値を満たさなければなりません。それぞれの基準について、具体的に見ていきましょう。

― 外皮の熱性能基準を満たすための基準値

― 外皮の熱性能基準を満たすため

の基準値

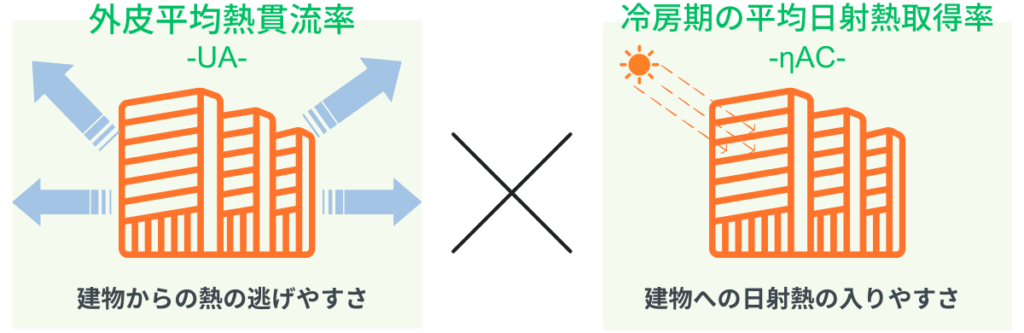

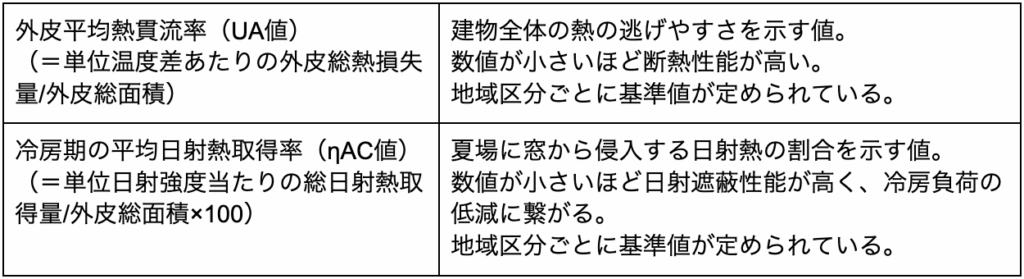

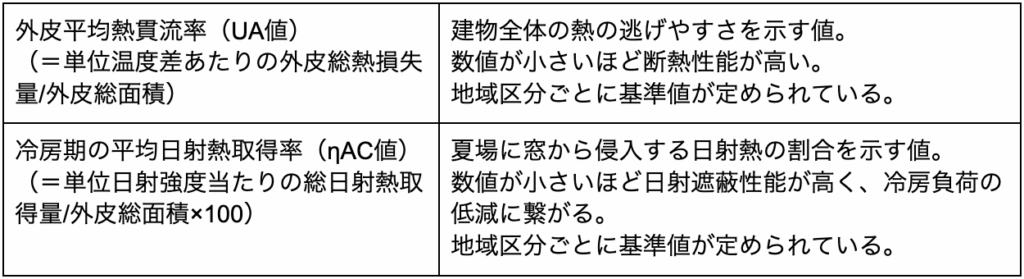

「外皮」とは、建物の外壁、屋根、床、窓など、外部環境と接する部分を指します。そして、「外皮性能」は、外皮の断熱性能や日射遮蔽性能を評価するものです。この性能が高いほど、冬は室内の熱が逃げにくく、夏は外からの熱が侵入しにくくなるため、冷暖房効率を高められます。

共同住宅における外皮性能の主な評価指標は以下の通りです。

共同住宅における外皮性能の主な評価指標は以下の通りです。

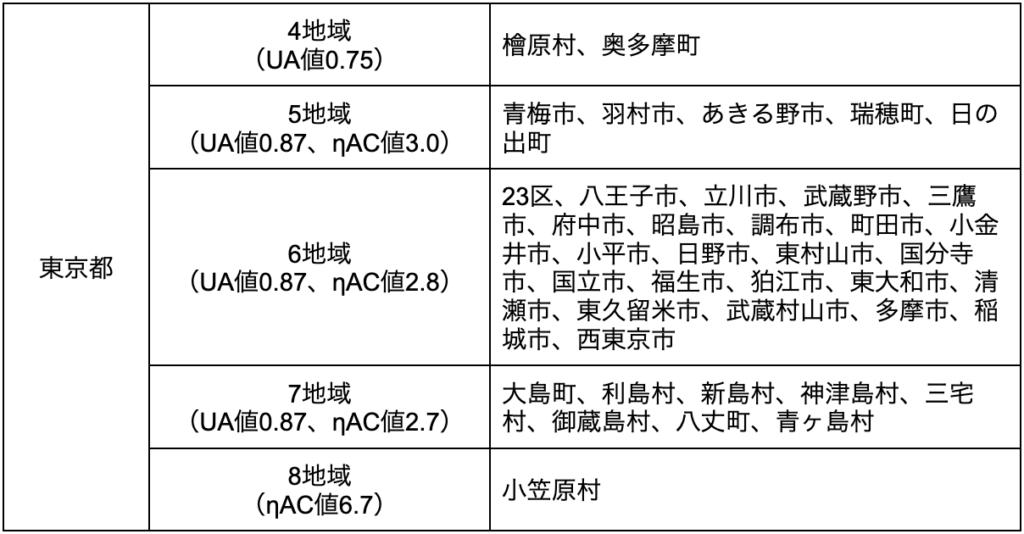

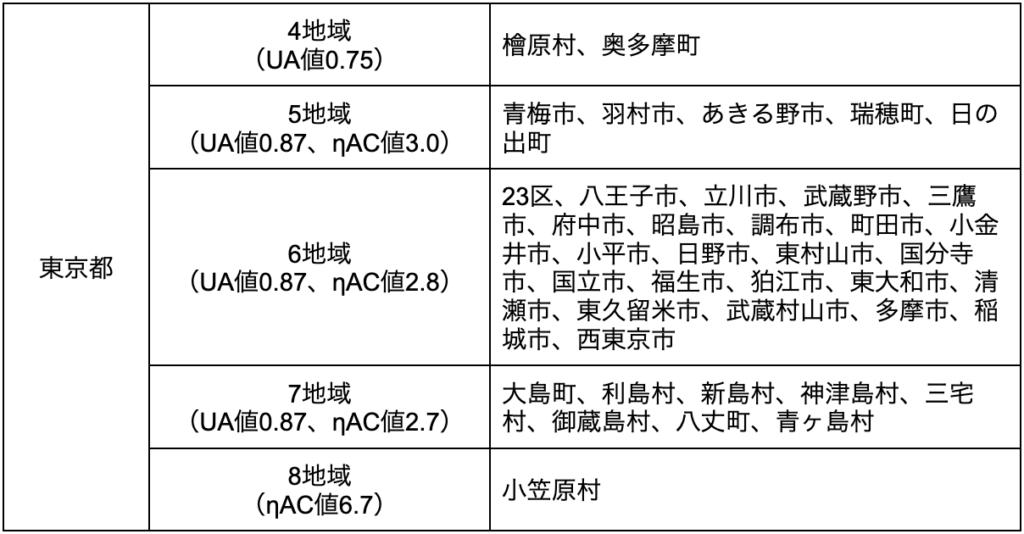

基準値は、建設地の気候条件に応じて全国を8つの地域に区分し、それぞれの地域区分ごとに設定されています。設計する共同住宅がどの地域区分に該当するかを確認し、その地域の基準値をクリアしなければなりません。

例えば、東京なら以下のように地域区分されており、定められた基準値よりも低い数値を満たさなければなりません。

例えば、東京なら以下のように地域区分されており、定められた基準値よりも低い数値を満たさなければなりません。

共同住宅の場合、各住戸が独立して評価されるだけでなく、住戸と共用廊下や階段室との間の界壁・界床なども熱的境界となるため、断熱計画も重要になります。また、ガラスやサッシの種類などの窓の性能や、バルコニーの有無、庇の設計なども外皮性能に大きく影響します。

― 一次エネルギー消費量を満たすための基準値

― 一次エネルギー消費量を満たす

ための基準値

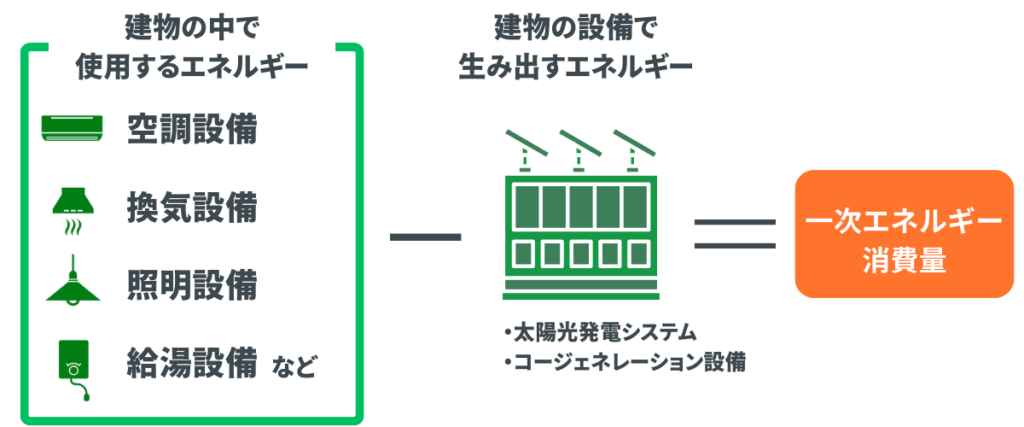

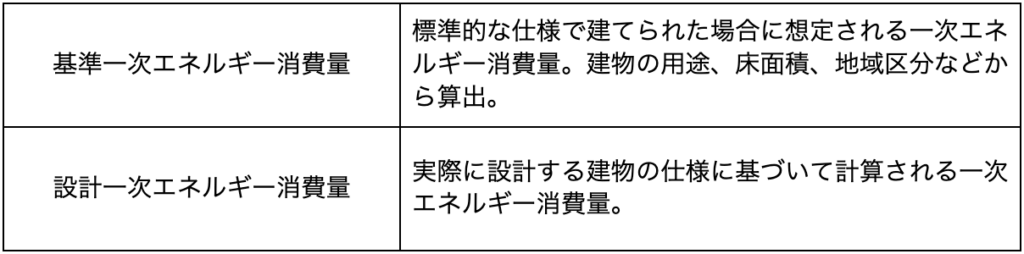

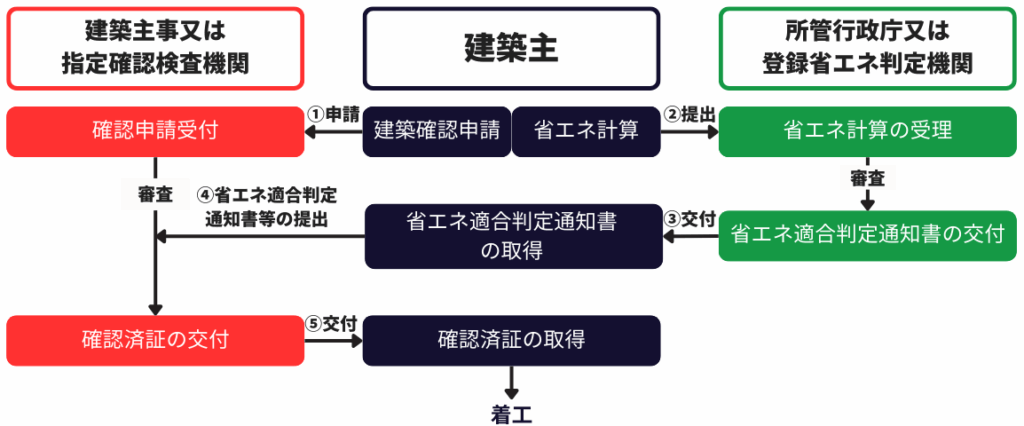

「一次エネルギー消費性能」とは、建物内で消費されるエネルギーを、石油、石炭、天然ガスなどの一次エネルギーに換算して評価するものです。

具体的には、冷暖房設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機(エレベーター)などが消費するエネルギー量を評価対象とします。太陽光発電設備などを導入する場合は、その発電量によるエネルギー削減効果も考慮されます。

一次エネルギー消費量の基準は、「設計一次エネルギー消費量」が「基準一次エネルギー消費量」を上回らず、BEIが1.0以下 であることが求められます。

具体的には、冷暖房設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機(エレベーター)などが消費するエネルギー量を評価対象とします。太陽光発電設備などを導入する場合は、その発電量によるエネルギー削減効果も考慮されます。

一次エネルギー消費量の基準は、「設計一次エネルギー消費量」が「基準一次エネルギー消費量」を上回らず、BEIが1.0以下 であることが求められます。

― ゲストルーム・共用部も省エネ適判の対象

― ゲストルーム・共用部も

省エネ適判の対象

共同住宅のエネルギー消費性能評価では、各住戸(専有部)だけでなく、共用部分のエネルギー消費量も評価対象に含まれます。

- ゲストルーム

- 屋内外廊下

- ロビー

- 管理人室

- 集会室

- 屋内駐車場

- 機械・電気室

- ゴミ置き場 など

そのため、専有部だけでなく共用部の設備計画においても、省エネ性能の高い機器を選定することが重要です。例えば、共用部の照明をLED化する、高効率な換気システムを導入する、人感センサーやタイマー制御を取り入れるといった対策が考えられます。

共同住宅全体の省エネ性能を高めるためには、個々の住戸の性能向上はもちろん、上記の共用部分におけるエネルギー消費量にも配慮した設計が不可欠です。

特に大規模な共同住宅になるほど、共用部のエネルギー消費量が建物全体のエネルギー消費量に占める割合も大きくなるため、設計時には注意が必要です。

設計初期段階から、共用部を含めた建物全体のエネルギー計画を総合的に検討することが求められます。

共同住宅全体の省エネ性能を高めるためには、個々の住戸の性能向上はもちろん、上記の共用部分におけるエネルギー消費量にも配慮した設計が不可欠です。

特に大規模な共同住宅になるほど、共用部のエネルギー消費量が建物全体のエネルギー消費量に占める割合も大きくなるため、設計時には注意が必要です。

設計初期段階から、共用部を含めた建物全体のエネルギー計画を総合的に検討することが求められます。

共同住宅における省エネ計算から着工までの流れ

共同住宅における省エネ計算から着工までの流れ

共同住宅における

省エネ計算から着工までの流れ

省エネ計算から着工までの流れ

共同住宅における省エネ

計算から着工までの流れ

計算から着工までの流れ

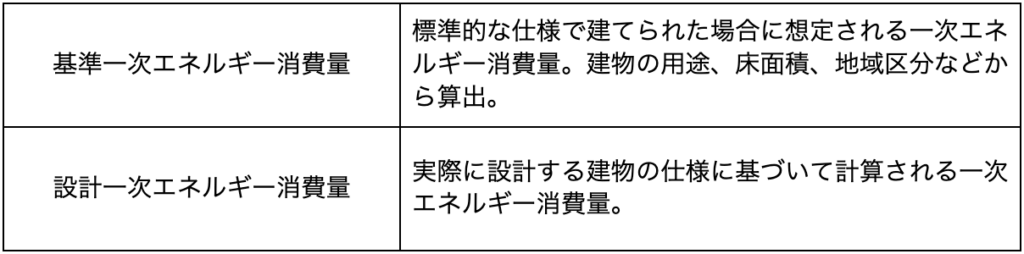

共同住宅の省エネ計算から着工、そして竣工後の検査に至るまでの一連の流れは以下のとおりです。

ここでは、実務における具体的なステップを解説します。

1. 省エネ計算に必要な図面・資料の準備

1. 省エネ計算に必要な図面・資料

の準備

省エネ計算の第一歩は、必要となる図面や資料の準備です。不備があると、計算ミスや差戻しのリスクがあるため、入念に確認しましょう。省エネ計算に必要な図面や資料は以下の通りです。

- 設計図書一式(配置図・各階平面図・立面図・断面図・矩計図・建具表・仕上表)

- 設備図書(空調設備図・換気設備図・照明設備図・給湯設備図・昇降機械設備図・太陽光発電設備図)

- 求積図・求積表

- 使用する建材や設備のカタログ(断熱材の熱伝導率、窓の熱貫流率、設備の効率を示す性能値などが記載されたもの)

上記の資料を基に、省エネ計算に必要な数値を正確に拾い出します。

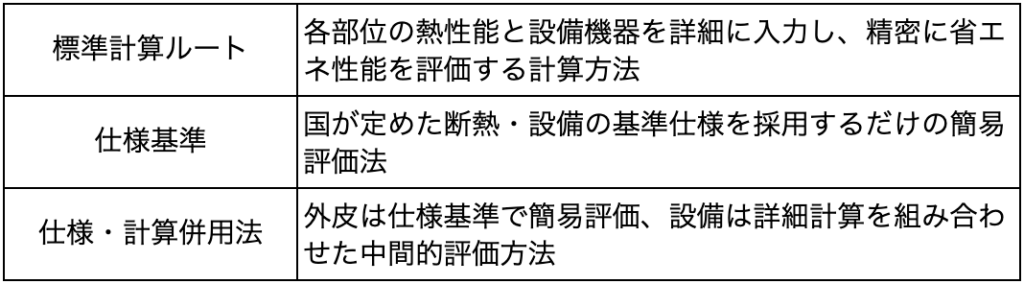

2. 共同住宅に適した計算方法の選択

2. 共同住宅に適した計算方法の

選択

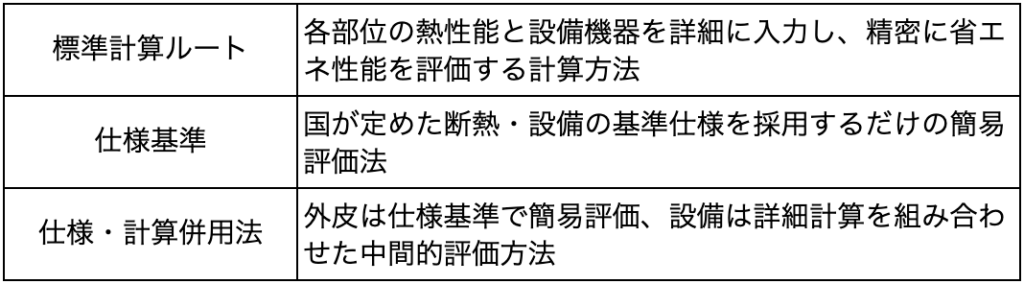

共同住宅の省エネ計算には、3種類の方法が存在します。共同住宅の規模や特性、設計の進捗状況に応じて、適切な計算方法を選択することが重要です。主な計算方法としては、以下のものが挙げられます。

共同住宅の場合、住戸数が多いと計算作業も煩雑になります。計算方法の選択は、設計の精度や省エネ適判の審査機関の方針にも影響されるため、事前に確認することが望ましいです。

なお、2025年4月の法改正に伴い、共同住宅の省エネ計算で利用されていた「簡易計算ルート」「フロア入力法」「フロア入力法」は廃止されました。省エネ計算の方法は上記の3種類に集約され、より精緻な計算と実態に即した設計情報に基づく評価が求められるようになります。

なお、2025年4月の法改正に伴い、共同住宅の省エネ計算で利用されていた「簡易計算ルート」「フロア入力法」「フロア入力法」は廃止されました。省エネ計算の方法は上記の3種類に集約され、より精緻な計算と実態に即した設計情報に基づく評価が求められるようになります。

3. Webプログラムへのデータ入力と計算実行

3.Webプログラムへのデータ入力

と計算実行

計算方法を選択したら、次は実際に省エネ計算のプログラムに必要な情報を入力し、計算を実行します。

共同住宅の省エネ計算は「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」を使用します。

このWebプログラムは、住戸単位だけでなく共用部を含めた住棟全体の省エネ性能を総合的に評価します。また、各住戸の外皮性能と一次エネルギー消費量を個別で計算しながら、共用の廊下や階段室など共用部分のエネルギー消費も算出可能です。

住戸間界壁や共用部との接続部など共同住宅特有の熱橋部の断熱性能評価にも対応しているため、複雑な断熱計画も適切に評価できる点が特徴です。

Webプログラムに以下の情報を入力後、計算を実行すると計算結果として、UA値、ηAC値、BEIなどが出力されます。

- 基本情報(住宅タイプや評価方法、床面積など)

- 外皮性能の評価

- 暖房方式

- 冷房方式

- 換気方式

- 熱交換方式

- 給湯方式

- 照明方式

- 太陽光発電設置の有無

- 液体集熱式太陽熱利用設備の設置の有無

- コージェネレーション設備の設置の有無

値が出力されたら、定められた基準値を満たしているかをチェックしましょう。基準値を満たしていない場合は、設計仕様を見直し、再度計算が必要です。

入力作業は非常に細かく、正確性が求められます。入力ミスは計算結果に大きく影響するため、ダブルチェックを行うなど慎重な作業をしなければなりません。

入力作業は非常に細かく、正確性が求められます。入力ミスは計算結果に大きく影響するため、ダブルチェックを行うなど慎重な作業をしなければなりません。

4. 所管行政庁又は登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出

4. 所管行政庁又は登録省エネ判定

機関に省エネ計画を提出

省エネ計算の結果、基準値に適合していることが確認できたら、省エネ計画(建築物エネルギー消費性能確保計画)を作成し、所管行政庁または登録省エネ判定機関に提出して、省エネ適判の申請を行います。

提出する書類は、主に以下の通りです。

提出する書類は、主に以下の通りです。

- 省エネ計画書

- 省エネ計算の根拠となった図面(配置図、平面図、立面図、断面図、矩計図、建具表、設備図など)

- 省エネ計算書(Webプログラムの出力結果など)

- その他審査に必要な資料

審査期間や手数料は機関によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

5. 適合判定通知書の交付と提出

提出された省エネ計画は、所管行政庁または登録省エネ判定機関によって審査されます。審査の結果、計画が省エネ基準に適合していると認められれば、「適合判定通知書」が交付されます。

適合判定通知書は、建築確認申請を行う際に、確認検査機関または特定行政庁に提出しなければなりません。前述の通り、省エネ適判の対象となる建築物は、この適合判定通知書がなければ建築確認済証が交付されず、着工もできません。

適合判定通知書は、建築確認申請を行う際に、確認検査機関または特定行政庁に提出しなければなりません。前述の通り、省エネ適判の対象となる建築物は、この適合判定通知書がなければ建築確認済証が交付されず、着工もできません。

6. 確認済証の交付と着工

建築主事又は指定確認検査機関に適合判定通知書を提出後は審査を受けます。省エネ基準への適合が確認されると、「建築確認済証」が交付されます。確認済証の交付を受けて、初めて建築工事に着手できます。

7. 検査済証の交付前に審査を受ける

7. 検査済証の交付前に審査を

受ける

共同住宅の竣工後は、建築基準法に基づく完了検査を受け、検査済証の交付を受けなければなりません。完了検査では、省エネ適判で適合とされた計画通りに施工されているかどうかを、図面や現場の状況、提出された施工状況報告書や写真などによって確認されます。

具体的には、使用された断熱材の種類や厚さ、窓の性能、設置された設備の型番などが、申請時の計画と相違ないかどうかがチェックされます。

異なる仕様で施工されていた場合、是正工事が必要になったり、最悪の場合、検査済証が交付されないといった事態も起こり得るため、施工段階での品質管理と記録保持が非常に重要です。

具体的には、使用された断熱材の種類や厚さ、窓の性能、設置された設備の型番などが、申請時の計画と相違ないかどうかがチェックされます。

異なる仕様で施工されていた場合、是正工事が必要になったり、最悪の場合、検査済証が交付されないといった事態も起こり得るため、施工段階での品質管理と記録保持が非常に重要です。

共同住宅の省エネ適判で押さえるべき3つのポイント

共同住宅の省エネ適判で押さえるべき3つのポイント

共同住宅の省エネ適判で押さえるべき

3つのポイント

3つのポイント

共同住宅の省エネ適判で

押さえるべき

3つのポイント

押さえるべき

3つのポイント

共同住宅の省エネ適判を円滑に進め、法改正後の新しい制度に的確に対応するためには、いくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。最後に共同住宅の省エネ適判で押さえるべき3つのポイントを紹介します。

― 建築確認申請と省エネ適判は連動する

― 建築確認申請と省エネ適判は

連動する

共同住宅の省エネ適判で最も基本的なポイントは、建築確認申請との連動です。

省エネ適判では、外皮性能基準(UA値・ηAC値)と一次エネルギー消費量基準(BEI値1.0以下)の両方を満たし「適合」の判定を得なければ、確認済証は交付されず、工事に着手できません。

特に注意すべきは、省エネ適判の審査には一定の期間を要するという点です。一般的に、申請から適合判定通知書の交付までには、数週間から1カ月以上かかります。

しかし、申請書類に不備があった場合や、審査機関が混み合っている場合などは、想定よりも時間がかかる可能性があります。そのため、建築確認申請のスケジュールを見据え、できるだけ早い段階で省エネ計算に着手し、余裕をもって省エネ適判の申請を行うことが重要になります。

建築申請の初期段階から省エネ性能を意識し、早期に計算・申請準備を進めることで、手戻りや工期の遅延リスクを最小限に抑えられます。

省エネ適判では、外皮性能基準(UA値・ηAC値)と一次エネルギー消費量基準(BEI値1.0以下)の両方を満たし「適合」の判定を得なければ、確認済証は交付されず、工事に着手できません。

特に注意すべきは、省エネ適判の審査には一定の期間を要するという点です。一般的に、申請から適合判定通知書の交付までには、数週間から1カ月以上かかります。

しかし、申請書類に不備があった場合や、審査機関が混み合っている場合などは、想定よりも時間がかかる可能性があります。そのため、建築確認申請のスケジュールを見据え、できるだけ早い段階で省エネ計算に着手し、余裕をもって省エネ適判の申請を行うことが重要になります。

建築申請の初期段階から省エネ性能を意識し、早期に計算・申請準備を進めることで、手戻りや工期の遅延リスクを最小限に抑えられます。

― 軽微な仕様変更も手続きが必要になる

― 軽微な仕様変更も手続きが必要

になる

省エネ適判で適合判定を受けた後でも、工事の途中で設計仕様に変更が生じるケースもあります。

例えば、使用する断熱材の種類の変更、窓の性能ランクの変更、給湯器の機種の変更といったケースです。

ここで注意が必要なのは、省エネ性能に影響を与える可能性のある仕様変更については、原則として変更手続きが必要になるという点です。

大掛かりな変更や省エネ性能が悪化する方向への変更の場合は、再度、所管行政庁または登録省エネ判定機関に計画変更である旨を提出し、改めて適合判定を受けなければなりません。

この手続きを怠ると、完了検査時に不適合と判断され、最悪の場合、是正工事や使用差し止めといった事態につながる可能性があります。

そのため、設計変更が生じた場合は、まずその変更が省エネ性能にどのような影響を与えるかを確認し、必要に応じて速やかに変更手続きすることが重要です。

施工会社との密な連携と、変更内容の正確な把握が求められます。

なお、「軽微な変更」として扱われる場合もあります。

その場合は、計画変更よりも軽微な書類提出で済む場合が多いですが、どの程度の変更であれば軽微なのかは都度審査機関へ問い合わせして確認しましょう。

例えば、使用する断熱材の種類の変更、窓の性能ランクの変更、給湯器の機種の変更といったケースです。

ここで注意が必要なのは、省エネ性能に影響を与える可能性のある仕様変更については、原則として変更手続きが必要になるという点です。

大掛かりな変更や省エネ性能が悪化する方向への変更の場合は、再度、所管行政庁または登録省エネ判定機関に計画変更である旨を提出し、改めて適合判定を受けなければなりません。

この手続きを怠ると、完了検査時に不適合と判断され、最悪の場合、是正工事や使用差し止めといった事態につながる可能性があります。

そのため、設計変更が生じた場合は、まずその変更が省エネ性能にどのような影響を与えるかを確認し、必要に応じて速やかに変更手続きすることが重要です。

施工会社との密な連携と、変更内容の正確な把握が求められます。

なお、「軽微な変更」として扱われる場合もあります。

その場合は、計画変更よりも軽微な書類提出で済む場合が多いですが、どの程度の変更であれば軽微なのかは都度審査機関へ問い合わせして確認しましょう。

― 同一住棟内で複数の評価方法を併用可能

― 同一住棟内で複数の評価方法を併用可能

共同住宅のように、一つの建物内に複数の住戸や共用部などの異なる用途の空間が存在する場合、必ずしも建物全体を単一の評価方法で計算しなければならないわけではありません。

条件によっては、同一の住棟内で複数の評価方法を併用することが認められています。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

条件によっては、同一の住棟内で複数の評価方法を併用することが認められています。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 住戸部分と共用部分で評価方法を分ける

- 住戸タイプごとに評価方法を分ける

このように複数の評価方法を併用することで、計算の効率化を図ったり、より実態に即した評価を行ったりすることが可能になります。

ただし、どの範囲でどの評価方法を用いるかについては、一定のルールがあり、審査機関との事前相談が必要となる場合もあります。

特に大規模で複雑な構成の共同住宅の場合、この併用ルールをうまく活用することで、省エネ計算の負担を軽減しつつ、適切な評価を行うことができる可能性があります。

設計の初期段階で、どのような評価戦略で進めるかを検討しておくことが望ましいでしょう。

ただし、どの範囲でどの評価方法を用いるかについては、一定のルールがあり、審査機関との事前相談が必要となる場合もあります。

特に大規模で複雑な構成の共同住宅の場合、この併用ルールをうまく活用することで、省エネ計算の負担を軽減しつつ、適切な評価を行うことができる可能性があります。

設計の初期段階で、どのような評価戦略で進めるかを検討しておくことが望ましいでしょう。

共同住宅の省エネ適判は上岡祐介建築設計事務所にお任せください

共同住宅の省エネ適判は上岡祐介建築設計事務所にお任せください

共同住宅の省エネ適判は

上岡祐介建築設計事務所にお任せください

上岡祐介建築設計事務所にお任せください

共同住宅の省エネ適判は

上岡祐介建築設計事務所

にお任せください

上岡祐介建築設計事務所

にお任せください

共同住宅の省エネ適判について、対応の難しさ、日常業務との両立、煩雑な審査手続きに課題を感じている設計事務所様は、上岡祐介建築設計事務所にお任せください。

当社は、上場企業や大手設計事務所から個人設計事務所まで、1,547社以上のサポート実績があり、累計2,573物件の省エネ計算を行ってまいりました。長年にわたり建築設計の第一線で培ってきた豊富な知識と実績を基に、共同住宅の省エネ計算、省エネ適判の適合を全面的にバックアップいたします。

住宅性能評価、CASBEE、BELS、ZEH、ZEBなど、環境建築計算に関わる業務をすべて一括でお請けすることもできるため、省エネ計算に課題を抱えている方はぜひご相談ください。

当社は、上場企業や大手設計事務所から個人設計事務所まで、1,547社以上のサポート実績があり、累計2,573物件の省エネ計算を行ってまいりました。長年にわたり建築設計の第一線で培ってきた豊富な知識と実績を基に、共同住宅の省エネ計算、省エネ適判の適合を全面的にバックアップいたします。

住宅性能評価、CASBEE、BELS、ZEH、ZEBなど、環境建築計算に関わる業務をすべて一括でお請けすることもできるため、省エネ計算に課題を抱えている方はぜひご相談ください。