建築確認申請は、建築物の新築や大規模な改修をする際に必要な手続きです。

建築物が建築基準法や自治体の条例に沿って計画されていることを都道府県や市町村の建築主事又は指定確認検査機関に審査してもらいます。

また、2025年4月以降は原則としてほぼ全ての新築住宅・非住宅建築物が省エネ基準への適合が義務付けられます。そのため、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、省エネ適判)を受けて、省エネ基準を満たしていることを証明しなければなりません。

建築確認申請や省エネ適判の申請は、建築主が行うことになっていますが、実務では、建築主から委任を受けた設計事務所が申請業務を代行するのが一般的です。

しかし、申請から許可が下りるまでには行政機関や民間機関とのやりとりも多く、書類に不備があれば着工時期に影響が出るおそれがあります。そのため、計画通りに工事を進められるよう、必要となる図面や書類を事前に確認しておくことが重要です。

ここでは、建築確認申請と省エネ適判に必要な図面と書類にはどのようなものがあるのか、よくある指摘事項に関して解説します。

建築確認申請に必要な図面・書類一覧

建築確認申請に必要な図面・書類一覧

建築確認申請に必要な図面や書類は以下のとおりです。

- 建築確認申請書

- 案内図(付近見取り図)・公図

- 配置図・敷地求積図・床面積求積図・用途別床面積表

- 各階平面図・平面図

- 立面図・断面図・求積図

- シックハウス計算表・工事届・委任状

建築確認申請で図面や書類に不備が見つかれば、申請のやり直しが必要となるため、工期の遅延につながる可能性があります。

― 建築確認申請書

建築確認申請書は、建物を建築する際に、建築基準法などの法令に適合しているかどうかを確認するために提出する書類です。申請書には、建物の住所や用途地域、敷地面積、建築面積、床面積などの基本的な情報を記載します。

提出時には正本と副本が必要で、審査後に副本が確認済証とセットで建築主(または代理者)に返却されます。建築確認申請書の様式は、都道府県や市町村の役所で取得するか、Webサイトからダウンロードできる場合もあります。

― 案内図(付近見取り図)・公図

案内図(付近見取り図)・公図は、建築予定地の状況を正確に把握するために必要な書類です。

案内図(付近見取り図)は、建築予定の建物の所在がわかる地図です。建築予定地の場所や周囲の建物との関係、道路の距離、敷地内の樹木や建物など、建築計画に必要な情報が含まれています。

基本的には公図をもとに作成されることが多く、Googleマップや航空写真での代用も可能です。また、建築確認申請の際は、位置を把握するために案内図(付近見取り図)に以下の記載が求められるケースが多いです。

- 方位

- 周辺の道路の位置や幅員

- 目印となる建物や施設(例:学校、公園、商業施設など)

一方、公図は、法務局で管理されている土地の地図です。公図は不動産登記法に基づき作成されており、土地の所有権や抵当権などの権利関係を明確にするために必要な情報が書かれています。

具体的には、地番や境界線、道路、水路などの土地に関する情報が記載されており、土地の形状や区画、隣接地との関係を把握することが可能です。

案内図(付近見取り図)と公図は、建築予定地の正確な特定、法的要件の確認、周辺環境との関係確認という3つの役割を果たします。

公図は、法務局や支局、出張所などの登記所で取得できるほか、インターネットの登記情報提供サービスでも取得が可能です。

― 配置図・敷地求積図・床面積求積図・用途別床面積表

配置図は、敷地内で建築予定の建物がどのように配置されているのかを示す図面です。

建物の位置や大きさ、周囲の道路との関係が詳細に書かれており、内容が建築基準法や条例に適合しているかを確認するために必要です。

建築確認申請の際に以下の記載が求められるケースが多いです。

- 縮尺と方位

- 敷地境界線と建築物の位置関係

- 擁壁などの安全対策

- 敷地の高低差と建物の高さ

- 接道状況(道路の位置、幅員、種類)

- 下水設備の位置と処理経路

敷地求積図は敷地の面積を正確に計算するための図面です。配置図の情報を基に作成され、建築確認申請に必要な建ぺい率や容積率の計算の基礎となります。

敷地求積図をもとに各階の床面積を算出したものが床面積求積図です。建築確認申請の際は、床面積の計算に必要な建物の各部分の寸法や算式を記入することが一般的です。

そして、算出された床面積を住宅部分や店舗部分など用途ごとに分類し、まとめたものが用途別床面積表です。

各図面や表は、建物が建築基準法で定められた建ぺい率や容積率の制限を満たしているか、用途地域ごとの建築規制に適合しているかの確認に用いられます。

― 各階平面図・平面図

各階平面図・平面図は、建物の部屋の配置、大きさ、窓やドアの位置、階段の位置などを詳細に示した図面です。各階平面図は建築物の階ごとの詳細な情報を示すのに対し、平面図は建築物全体の水平方向の断面を示しています。

例えば、2階建ての建築物では、各階平面図は1階と2階それぞれの図面を作成しますが、平面図は建物全体を表現する1枚の図面となります。

建築確認申請では、通常、各階平面図の提出が求められ、以下の情報の記載が求められるケースが多くなっています。

- 縮尺と方位

- 間取り、各室の用途及び床面積

- 壁及び筋かいの位置と種類

- 通し柱及び開口部の位置

- 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

- 既存建築物の増築等の場合は、その部分に関する安全上の措置

建築確認申請では、各階平面図をもとに、建物の構造や設備が建築基準法や条例などに適合しているかを審査します。そのため、建物の間取りだけでなく、消防法や建築基準法で定められた設備の設置位置についても記載が必要です。

特にガス関係の設備は重要で、例えば業務用のガスコンロを設置する場合は、火災予防の観点から周辺の内装材に制限がかかります。そのため、キッチン周辺の天井に木製の化粧梁を使用できない場合や不燃性の壁材を使用しなければならない場合があります。

さらに、火災時の安全確保のため、避難経路や避難口の位置、廊下や階段の幅なども各階平面図に正確に記載します。

― 立面図・断面図・求積図

立面図は、建物を四方向から見た外観を示す図面です。

建物の高さ、屋根の形状、窓やドアの位置などがわかり、周辺環境との関係や日照、通風などの状況を把握できます。

立面図については、建築確認申請の際に以下の記載が求められる場合があります。

- 2面以上の立面図

- 縮尺

- 開口部の位置

- 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

また、断面図は、建物を垂直に切った断面を示す図面です。建物の高さ、軒の高さ、各階の天井高などがわかり、建築基準で定められた高さ制限などの確認ができます。断面図には以下の記載が求められる場合があります。

- 2面以上の断面図

- 縮尺

- 地盤面

- 各階の床と天井の高さ

- 軒やひさしの出

- 建物各部分の高さ

求積図は、敷地の面積と建物の面積を算出した図面です。建築面積や床面積を計算し、建ぺい率や容積率などの法定の制限値を満たしているかを確認します。

立面図では建物の外観の寸法、断面図では内部の高さや床の厚みを示し、これらを基に求積図で面積を算出します。このように3つの図面は、建築確認申請において建ぺい率や容積率の算出など、補完し合う重要な役割を果たしています。

― シックハウス計算表・工事届・委任状

シックハウス計算表は、建物の各部屋の容積と、換気設備の能力から換気回数を計算した書類です。建築確認申請では、基準値を満たしていることを証明する必要があります。

具体的には以下の書類が必要になるケースが多いです。

- 使用建築材料表

- 換気種別及び換気ブロック毎に換気回数を算定した表

- 各居室(居室と一体部分を含む)毎に、天井裏等への措置を記載した表

- 各階平面図に換気計画部分及び換気経路を明示

使用建築材料表については、告示対象建築材料の種別(等級)の明示が必要です。

建築材料の商品名やJIS認証、JAS認定を特定する必要はありませんが、原則として国土交通大臣の認定書の写しを提出します。

ただし、確認申請時点で使用する建材が未確定の場合でも、使用材料の種別が明記されていれば、認定書の写しは不要です。認定材料を使用した場合は、完了検査申請時に認定書の写しの提出が必要です。

また、工事届は、建築工事を始める前に地方自治体に提出する書類です。工事の内容や期間などを記載します。工事届の様式は国土交通省の公式サイトからダウンロードが可能です。

建築確認申請は、建築主が提出するように定められていますが、設計事務所や施工業者が代行することも一般的です。その場合、建築主が設計事務所などに委任状を交付し、確認申請書に委任を受けた建築士の名前を記載します。委任状には、委任する範囲や期間などを明記する必要があります。

4号建築物の建築設計申請に必要となる図面・書類

4号建築物の建築設計申請に必要となる図面・書類

に必要となる図面・書類

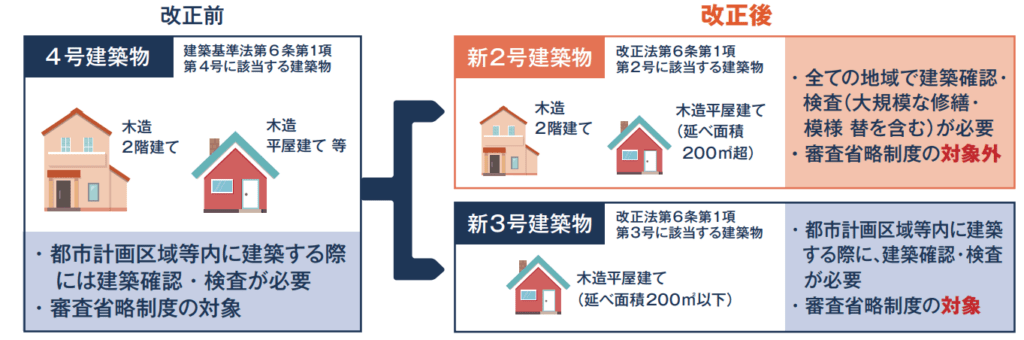

4号建築物とは、建築基準法において特に小規模な建築物を定められたものです。木造2階建て以下の住宅や木造以外の平屋建ての一戸建て住宅などが該当します。この規模の建物に対しては、特例の地域や状況下において、建築確認申請の手続きが簡略化される「4号特例」が適用される場合があります。

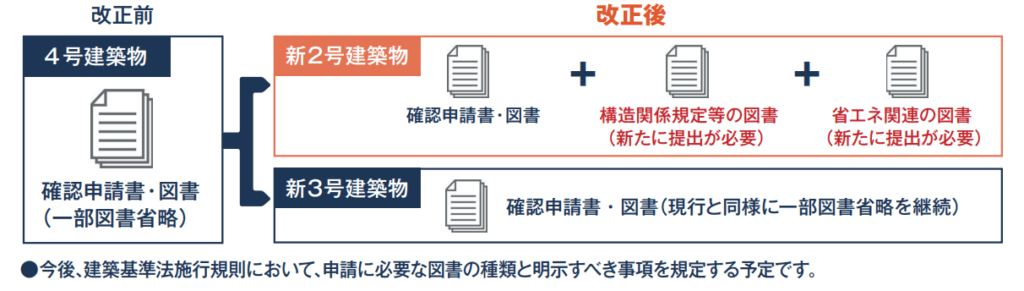

しかし、2025年4月の法改正により、4号建築物の範囲が縮小され、従来の特例が適用できなくなる建物が増える予定です。木造2階建てや、延床面積200㎡を超える木造平屋建ての建物は、改正後には新2号建築物として扱われ、より厳格な確認申請の手続きが必要です。

ここでは、4号建築物の建築設計申請に必要となる図面や書類をご紹介します。

― 提出が必要になる図面・書類

- 確認申請書

- 委任状

- 公図

- 工事届

- 案内図(付近見取り図)

- 配置図

- 求積図

- 各階平面図

- シックハウス計算表

― 条件次第で必要となる図面・書類

条件次第で必要となる図面・書類には以下のようなものがあります。

- 立面図

- 断面図

- 構造関係規定等の図書

- 省エネ関連の図書

4号建築物の建築確認申請では、立面図や断面図の提出は必須ではありません。ただし、審査機関によっては提出を求められる場合もあるので、事前に確認しましょう。

また、2025年4月には「省エネ基準への適合義務化」および「建築確認・検査や審査省略制度の対象範囲の見直し」にかかる改正が施行予定です。この改正により、4号建築物は改正後には新2号建築物・新3号建築物に分けられます。

新2号建築物とは、木造2階建てや、延床面積200㎡を超える木造平屋建ての建物のことです。

新3号建築物では、現行の4号建築物と同じく上記の必要書類と図面での審査が行われますが、新2号建築物では、新たに「構造関係規定等の図書」と「省エネ関連の図書」の提出が求められます。

関連記事:4号特例の廃止についての詳細はこちら

省エネ適判に対応する図面・書類

省エネ適判に対応する図面・書類

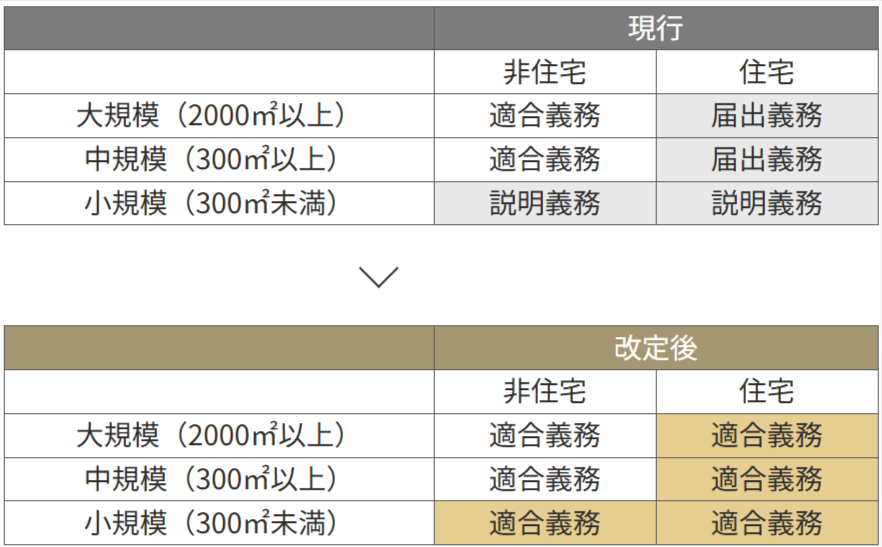

2017年の「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の改正により、床面積が300㎡以上の非住宅建築物では、新築や大規模な改修を行う場合に省エネ適判を受けることが義務付けられました。

さらに、2025年4月の法改正では、適用される範囲が拡大され、ほぼすべての新築建築物に省エネ基準への適合が義務付けられます。

建築確認申請と省エネ適判は連動しているため、建築確認申請をしても省エネ適判の審査で不適合となった場合は確認済証が発行されません。

省エネ適判の申請には以下の図面や書類が必要です。

- 省エネ計画書

- 設計内容説明書

- 設計図書と省エネ計算の根拠となる資料

- 連絡票

- 委任状(代理申請の場合)

建築確認申請から着工まで遅滞なく進められるよう、省エネ適判に必要となる図面や書類を事前に確認し、準備を整えておくことが重要です。

― 省エネ計画書

建築物省エネルギー消費性能確保計画(以下、省エネ計画書)は、建物のエネルギー消費量を計算し、省エネ基準を満たしていることを示すための書類です。

計算書には、建物の断熱性能、窓の性能、空調設備の仕様など、建築物のエネルギー消費に影響を与える要素に関する詳細な情報を記載します。

― 設計内容説明書

設計内容説明書は、建築物のエネルギー消費性能が省エネ基準に適合していることを証明する書類です。計算方法(標準入力法・主要室入力法/モデル建物法)に応じて、書類の書式が異なります。

設計内容説明書には、次のような内容が記載されます。

- 設計内容を確認できる設計図書のリスト

- 設計図書の名称(リストに記載されていない場合)

なお、書式は多くの所管行政庁や登録省エネ判定機関で公開しています。公開している書式を用いて作成することで、省エネ適合性判定通知書交付までスムーズに進められます。

― 設計図書と省エネ計算の根拠となる資料

省エネ適判では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条で定められている図書の作成・提出が必要です。

| 図書の種類 | 明示すべき事項 | ||||

| (い) | 設計内容説明書 | 建築物のエネルギー消費性能が 建築物エネルギー消費性能基準 に適合するものであることの説明 | |||

| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | ||||

| 配置図 | 縮尺及び方位 | ||||

| 敷地境界線、敷地内における建築物 の位置及び申請に係る建築物と他の 建築物との別 | |||||

| 空気調和設備等及び空気調和設備等 以外のエネルギー消費性能の確保に 資する建築設備(以下この表及び 第十二条第一項の表において 「エネルギー消費性能確保設備」 という。)の位置 | |||||

| 仕様書 (仕上げ表を含む) | 部材の種別及び寸法 | ||||

| エネルギー消費性能確保設備の種別 | |||||

| 各階平面図 | 縮尺及び方位 | ||||

| 間取り、各室の名称、用途及び寸法 並びに天井の高さ | |||||

| 壁の位置及び種類 | |||||

| 開口部の位置及び構造 | |||||

| エネルギー消費性能確保設備の位置 | |||||

| 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分 の寸法及び算式 | ||||

| 用途別床面積表 | 用途別の床面積 | ||||

| 立面図 | 縮尺 | ||||

| 外壁及び開口部の位置 | |||||

| エネルギー消費性能確保設備の位置 | |||||

| 断面図又は矩計図 | 縮尺 | ||||

| 建築物の高さ | |||||

| 外壁及び屋根の構造 | |||||

| 軒の高さ並びに軒及びひさしの出 | |||||

| 小屋裏の構造 | |||||

| 各階の天井の高さ及び構造 | |||||

| 床の高さ及び構造並びに床下及び 基礎の構造 | |||||

| 各部詳細図 | 縮尺 | ||||

| 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性 を有する部分の材料の種別及び寸法 | |||||

| 各種計算書 | 建築物のエネルギー 消費性能に係る計算その他の計算を 要する場合における当該計算の内容 | ||||

| (ろ) | 機器表 | 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の 機器の種別、仕様及び数 | ||

| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 給気機、排気機その他これらに類する 設備の種別、仕様及び数 | ||||

| 照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数 | ||||

| 給湯設備 | 給湯器の種別、仕様及び数 | ||||

| 太陽熱を給湯に利用するための設備 の種別、仕様及び数 | |||||

| 節湯器具の種別及び数 | |||||

| 空気調和設備等以外のエネルギー 消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー 消費性能の確保に資する建築設備の 種別、仕様及び数 | ||||

| 仕様書 | 昇降機 | 昇降機の種別、数、積載量、 定格速度及び速度制御方法 | |||

| 系統図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の位置及び連結先 | |||

| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の 位置及び連結先 | ||||

| 給湯設備 | 給湯設備の位置及び連結先 | ||||

| 空気調和設備等以外のエネルギー 消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー 消費性能の確保に資する建築設備の 位置及び連結先 | ||||

| 各階 平面図 | 空気調和設備 | 縮尺 | |||

| 空気調和設備の有効範囲 | |||||

| 熱源機、ポンプ、空気調和機 その他の機器の位置 | |||||

| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 縮尺 | ||||

| 給気機、排気機その他これらに 類する設備の位置 | |||||

| 照明設備 | 縮尺 | ||||

| 照明設備の位置 | |||||

| 給湯設備 | 縮尺 | ||||

| 給湯設備の位置 | |||||

| 配管に講じた保温のための措置 | |||||

| 節湯器具の位置 | |||||

| 昇降機 | 縮尺 | ||||

| 位置 | |||||

| 空気調和設備等以外のエネルギー 消費性能の確保に資する建築設備 | 縮尺 | ||||

| 位置 | |||||

| 制御図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の制御方法 | |||

| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の 制御方法 | ||||

| 照明設備 | 照明設備の制御方法 | ||||

| 給湯設備 | 給湯設備の制御方法 | ||||

| 空気調和設備等以外のエネルギー 消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー 消費性能の確保に資する建築設備の 制御方法 | ||||

| (は) | 機器表 | 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、 数及び 制御方法 | ||

| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の 種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||||

| 照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び 制御方法 | ||||

| 給湯設備 | 給湯器の種別、位置、仕様、数及び 制御方法 | ||||

| 太陽熱を給湯に利用するための設備 の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |||||

| 節湯器具の種別、位置及び数 | |||||

| 空気調和設備等以外のエネルギー 消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー 消費性能の確保に資する建築設備の 種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||||

設計図書には、建築士法第20条の規定により、建築士である旨の表示と記名が必要です。

一方、根拠資料は、設計図書だけでは確認できない情報や、入力マニュアルで求められている明示事項を補完する役割を果たします。例えば、機器の仕様書や日除け効果係数の計算書なども根拠資料に含まれます。根拠資料については、施行規則第1条第2項により、表紙にのみ建築士の表示と記名を行えば、個々の資料への記名は省略することができます。

設備図の作成には専門的な知識と時間を要するため、建築確認申請の提出前から準備を進めておくことが重要です。

― 省エネ適判の代理申請では「委任状」が必要

1.年月日

- 委任状を作成した日付を記載

- 申請書類の日付と整合性を確認

- 住所と氏名を確認申請書および省エネ計画書の【建築主】と完全に一致させる

- 法人の場合は法人名および代表者名

- 押印または署名

- 省エネ計画書の【代理者】と完全に一致する氏名

- 建築士資格情報(資格種別、登録番号)

- 所在地、連絡先

- 委任する業務内容にレ印を付ける

- 「建築物省エネ法の規定による手続き」であることを必ず明記

- 具体的な委任事項(申請書の提出、是正対応、適合判定通知書の受領など)

- 都道府県名から省略せずに正確に記載

- 確認申請書および省エネ計画書の【地名地番】と完全に一致させる

- 地名地番は省略せず正確に記載

委任状によって、申請に関する責任と権限の所在が明確になるため、審査機関からの問い合わせや指摘事項は代理人に直接連絡され、専門的な知識を持つ代理人が迅速に対応できます。

申請内容の修正や追加書類の提出なども代理人が行うため、建築主が手続きを行う必要がありません。

特に省エネ適判では技術的に複雑な内容を含むことが多いため、経験豊富な代理人による適切な対応が可能となり、申請手続きをスムーズに進められます。

― 審査をスムーズに進めるための書類

省エネ適判では、これまで解説した書類を用意して、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に提出しますが、以下の書類があると審査の精度も高まります。

>> 計算入力根拠資料(拾い図)

計算入力根拠資料(拾い図)は、省エネ計算に使用される数値を設計図面からどのように導き出したかを示す書類です。

設計図面上では、計算に使用した箇所をマーカーや囲いで明示し、その部分の寸法や面積などの集計過程を明確に記載します。これにより、審査担当者は計算値の根拠を確認できます。

― 「軽微な変更」「計画変更の確認申請」に必要な書類

省エネ適判を取得後に建築計画に変更が生じた場合、省エネ性能への影響を評価して、「軽微な変更」や「計画変更」など必要な手続きを行わなければなりません。

「軽微な変更」には、大きく分けて3つのルートがあります。

- ルートA

- ルートB

- ルートC

ルートAは、太陽光発電の設置などによって省エネ性能が向上する変更です。

ルートBは、一定範囲内の省エネ性能が低下する変更ですが、基準値を超えない範囲であれば適用することができます。

ルートCは、ルートA・Bに該当しない全ての変更です。

「計画変更」は、建築物の用途変更や計算方法の変更など、より大きな変更が該当するため、新たな省エネ計算書を作成し、審査を受けなければなりません。

軽微な変更や計画変更を行う場合に必要な書類は、変更の内容によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。

- 変更申請書

- 委任状

- 設計図書

- 省エネ計算書

「建築確認申請」と「省エネ適判」でよくある指摘事項

「建築確認申請」と「省エネ適判」でよくある指摘事項

「省エネ適判」で

よくある指摘事項

建築確認申請や省エネ適判は、必要な書類がそろっており、建築基準法などの法規を遵守した建築計画になっているかどうかを審査機関が厳密に審査します。

審査期間中に指摘事項が送られてきた場合は、図面や書類の修正を行い、提出済みの書類との差し替えが必要となります。指摘事項によっては対応に時間がかかるケースもあり、工期に影響を与えかねません。

そのため、計画通りに工事を進められるよう、申請前に以下によくある指摘事項を確認し、事前に防ぐことが重要です。ここでは、建築確認申請と省エネ適判の主な指摘事項について紹介します。

― 図面・書類の整合性に関する指摘

建築確認申請や省エネ適判の審査において、もっとも一般的な指摘事項の1つが、「図面・書類の整合性がない」という点です。設計図面、構造計算書、省エネ計算書など、様々な書類に矛盾が生じている場合、正確な申請書類一式とは言えません。審査機関はその点を申請者に指摘し、修正を求められます。

ここでは、図面・書類の整合性に関して、よくある指摘事項をご紹介します。

>> 寸法や位置の不一致

寸法や位置の不一致は、特に指摘されやすい項目の1つです。具体的には、以下のような間違いが多く見られます。

- 図面作成時の入力や、手書き図面の寸法読み取りの間違い

- 平面図・立面図・断面図の間で、同一要素の寸法や位置が異なる

- 設計変更の内容が図面に反映されていない

- 求積図と実際の床面積の数値が一致しない

このような不一致を防ぐためには、図面作成時に徹底的なチェックを行い、各図面間での整合性を確認することが重要です。

>> 計算書類との整合

審査では、設計図面に記載された情報と、実際の計算に用いられた数値が一致しているかどうかが厳しく見られます。

例えば、構造計算や省エネ計算の数値と、図面上の寸法・材料の使用が一致しない場合や、防火区画や断熱仕様が計算書とは別の表記になっていると、どちらが正しい数値なのか審査で判断できません。

このような不一致を防ぐためには、計算に使用した数値と図面上の情報を丁寧に照合し、整合性を確認することが重要です。また、設計変更が生じた場合は、関連する全ての図面や計算書類に確実に反映させる必要があります。

― 省エネ適判や申請手続きに関する指摘

続いて、省エネ適判や申請手続きに関してよくある指摘について紹介します。

よくある指摘事項としては、以下の3つがあります。

- 外皮性能や設備仕様の不備

- 用途別面積やエネルギー区分の誤り

- 申請書類の不備や提出漏れ

それぞれの指摘事項に関して、確認していきましょう。

>> 外皮性能や設備仕様の不備

省エネ適判では、建築物の外皮性能や設備の仕様が省エネ基準に適合しているかを審査します。そのため、外皮性能や設備仕様に関する図面や仕様書に不備があると、書類が不十分とみなされて申請者に指摘事項として送られます。

具体的な指摘事項としては、以下のようなものがあります。

- 断熱材の厚みや材質の不一致

- 窓サッシの性能値の不一致

- 空調・換気設備の配置図や能力表の不一致

- 設備機器の効率が省エネ基準で要求されている効率を満たしていない

- 計算方法が誤っている など

設計段階から外皮性能や設備仕様の基準値を確認し、それらを満たす材料や機器を選定することが重要となります。

機器の仕様や断熱材の種類や厚み、窓の性能値、設備機器の能力など、具体的な数値を含めて図面や仕様書に正確に記載する必要があります。また、設計に変更が生じた場合は、省エネ基準への適合性を再度確認し、関連する全ての書類に変更内容を漏れなく反映させましょう。

>> 用途別面積やエネルギー区分の誤り

省エネ適判では、建築物の用途(住宅・事務所・店舗など)によって求められる省エネ性能基準の値が異なります。

そのため、以下のような誤りがあると、省エネ計算の結果が大きく変わってしまい、審査で指摘される原因となります。

■用途に関する誤り

- 住宅部分と非住宅部分を区分せずに一括で計算している

- 店舗部分を事務所として計算している

- 共用部分の面積を各用途に適切に振り分けていない

■設備区分に関する誤り

- 照明設備の消費電力を空調用として計算している

- 給湯設備の使用時間帯を実態と異なる設定にしている

- 各設備の使用状況を適切なゾーニングで区分していない

このような誤りを防ぐためには、建築物の用途や設備の配置を正確に把握し、省エネ計算の区分に適切に反映させることが重要です。

>> 申請書類の不備や提出漏れ

申請書類の不備や提出漏れも、よくある指摘事項の1つです。

例えば、代理人情報や押印漏れなどの申請書の記載項目不足や、設計図書・省エネ計算書や仕様書などの提出漏れなどがあります。他にも、設計変更があった場合に省エネ適判の変更申請を行っていない、消防同意関連書類を添付し忘れたといった不備も指摘されます。

申請書類の作成時に必要な項目を確認しておきましょう。

負担の大きい省エネ適判・実施設計は当社にお任せください

負担の大きい省エネ適判・実施設計は当社にお任せください

建築確認申請には多くの図面や書類が必要になるため、時間と労力がかかります。

さらに2025年4月からは省エネ基準適合義務の対象範囲が拡大されるため、多くの建築物で省エネ適判への対応が必要です。従来の申請書類に加えて、省エネ計算書や設備仕様書など、準備しなければならない図面や書類が増えることで負担が大きくなります。

提出書類の不備によって指摘を受け、修正が発生すれば着工時期に影響が出てしまうおそれもあります。

「省エネ適判の申請手続きが煩雑で大変…」

「日々の業務をこなしながら、審査機関からの指摘に対応するのは負担が大きい…」

といったお悩みをお持ちであれば、当社にお任せください。

基本設計をもとに実施設計から省エネ計算まで一貫してサポートし、スムーズな手続きを進めます。実際の施工を見据えた詳細な設計図書の作成から各種申請手続きまで、経験豊富なスタッフが対応いたします。お客様のご要望に迅速に対応し、短納期にも柔軟に対応可能です。

実施設計や申請手続きでお困りの方は、ぜひ上岡建築設計事務所へご相談ください。