建築基準法では、周辺の日照環境を守るために、建築物の高さと配置を制限する日影規制が設けられています。

この規制は、高度経済成長期に都市部で高層建築が増え、住宅地での日照被害が問題視されたことを受け、1976年に導入されました。その後、1980年には対象地域が明確化されるなどの改正が行われ、現在も各自治体によって運用が続けられています。

建築物が日影規制に適合しているかを確認するために用いられるのが「日影計算」です。日影計算は、設計士が建築確認申請書類の作成とともに行い、その結果を元に審査機関と協議を進めていきます。

しかし、日影規制は地域や区域によって制限が異なるうえ、緩和措置も存在するため、適切な計算を行うのは容易ではありません。

ここでは、日影計算の目的や確認申請に必要な書類、日影図の作成手順や緩和措置など、日影計算に必要な情報を解説します。

日影計算の目的

日影計算の目的

日影計算は、建築物が太陽光によってどのような影を作るかを事前に予測し、図面化する作業です。その主な目的は、建築計画が日影規制に適合しているかを正確に確認することにあります。

建築確認申請では、日影計算の結果提出が求められる場合があり、規制への適合性を示す重要な証拠となります。計算結果が規制に適合しない場合は、周辺住民の健康と生活の質を守るため、建築計画の見直しが必要です。

このように、日影計算は建築確認申請の承認を得るための必須要件であり、周辺環境との調和を図る上で重要な役割を果たしています。

― 規制の対象時間帯と日照時間の測定方法

日影規制の対象時間は、冬至の日の真太陽時8時から16時までが一般的です。ただし、地域によっては9時から15時までとなる場合もあるため、どちらの時間が対象になるかは事前に確認しましょう。

日照時間の測定には、「測定線」と「測定面」の2つの要素が必要です。

測定線:敷地境界線から5m、10mなどの一定距離に引かれた連続線

測定面:平均地盤から1.5m、4m、6.5mのいずれかの高さに設定された水平面

測定線・測定面を設定したら、建物の形状や周辺環境の情報とあわせて専用ソフトに入力し、日影図を作成します。日影図には時間ごとの影の位置が描かれ、各測定面での日影時間を正確に確認できます。

― 建築物の高さ制限は地域または区域で異なる

日影規制は、「5h-3h/4m」のように表記されます。「5h-3h」とは、敷地境界線から5〜10mの範囲なら5時間まで、10m超える範囲は3時間まで日影になっても問題なく、「4m」とは測定する高さが地盤面から4mであることを示しています。

このことから、日影規制は「⚪︎-⚪︎h(日影規制時間)/⚪︎m(測定面の高さ)」という表記を確認することで、その建築物が日影規制に適合しているかどうかの判断が可能です。

測定面の高さは1.5m、4m、6.5mのいずれかで設置しますが、用途市域もしくは区域によって異なります。測定面の高さが低く、日影を発生させる時間が短い区域ほど、規制が厳しく、高い建物の建築が制限されます。日影規制について、以下の表にまとめました。

地域

又は区域制限を

受ける

建築物日影の

測定面

の高さ規制範囲

(敷地境界線

から5~10mの

範囲)

()内は北海道

での時間規制範囲

(敷地境界線

から10m超)

()内は北海道

での時間第1種低層住居

専用地域

第2種低層住居

専用地域軒高が7mを

超える

建築物又は

地上の階数が3

以上の建築物1.5m (一)3時間(2時間)

(二)4時間(3時間)

(三)5時間(4時間)(一)2時間(1.5時間)

(二)2.5時間(2時間)

(三)3時間(2.5時間)第1種中高層住居

専用地域

第2種中高層住居

専用地域高さが10mを

超える建築物4mまたは

6.5m(一)3時間(2時間)

(二)4時間(3時間)

(三)5時間(4時間)(一)2.5時間(1.5時間)

(二)3時間(2時間)

(三)2.5時間(2.5時間)第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

または

準工業地域4mまたは

6.5m(一)4時間(3時間)

(二)5時間(4時間)(一)2.5時間(2時間)

(二)3時間(2.5時間)用途地域の

指定のない

区域軒高7m超

または

地上3階以上1.5m (一)3時間(2時間)

(二)4時間(3時間)

(三)5時間(4時間)(一)2時間(1.5時間)

(二)2.5時間(2時間)

(三)3時間(2.5時間)高さ10m超 4m (一)3時間(2時間)

(二)4時間(3時間)

(三)5時間(4時間)(一)2時間(1,5時間)

(二)2.5時間(2時間)

(三)3時間(2.5時間)

※(一)(二)(三)は対象地域ごとに定められている種別を表します。

※この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする

日影規制には、一定の条件を満たす場合、日影計算が不要となる「みなし規制」があります。例えば、建築物の高さが10m以下である場合や、周囲の状況により日影の影響が少ないと判断される場合などが該当します。

また、日影規制では以下のような規制も適用されます。

- 同じ敷地に2つ以上の建築物がある場合、1つの建築物とみなして規制が適用される

- 日影規制の対象区域外であっても、高さが10mを超え、冬至日に日影規制区域内の土地に日影を生じさせる場合は、日影規制の対象となることがある

上記の条件を考慮し、対象建築物が基準に適合するか判断が必要です。

日影規制に関する確認申請時の必要書類

日影規制に関する確認申請時の

必要書類

日影規制の計算が求められた場合、建築確認申請時に必要書類を提出しなければなりません。ここからは、日影規制に関する確認申請時の必要書類について詳しくみていきましょう。

― 事前相談書

事前相談書は、建築計画の概要を事前に説明して、建築基準法を始めとする法規への適合性について、行政機関と意見交換を行うための書類です。

申請者の情報、用途や規模・構造などの建築物の概要、敷地状況、周辺環境、日影計算結果の概要などを記載します。計画の初期段階で問題点を把握し、適切な設計へのアドバイスを得るために必要です。

― 一般図

一般図は、建築確認申請において建築計画の全容を把握するために作成される意匠図で、配置図、平面図、立面図、断面図、求積図、面積表などが含まれます。

敷地境界線、隣接建物との関係、測定面、建築物の各部寸法などを記載する必要があり、日影計算の基礎となるため、日影図作成に不可欠です。

― 日影図

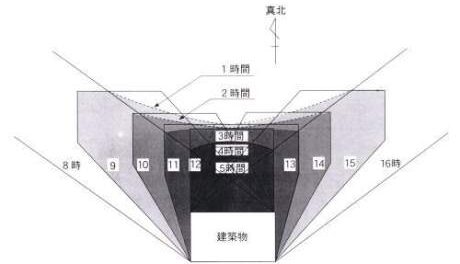

日影図は、計画建築物が冬至日に周辺へ作る影の状況を図示したもので、日影規制への適合性を確認するために必要です。

8時から16時または9時から15時の間で、30分または1時間ごとの影の形状を作図し、時間ごとの影を表す「時刻日影線」を記載します。

出典:日影規制|大田区

日影規制の緩和措置

日影規制の緩和措置

日影規制は、建築物や周辺環境の条件によって緩和される場合があります。ここでは、3つの緩和措置について解説します。

― 道路・水面緩和

道路・水面緩和は、敷地境界線が道路、水面、線路敷などに接する場合において適用されます。

幅員10m以下の道路や水面に接する場合、境界線は、その幅員の1/2だけ外側にあるものとみなされます。

例えば、幅員8mの道路に接する敷地では、境界線は道路の中心から4m外側になります。幅員が10mを超える場合は、道路・水面の反対側の境界線から5m内側が新たな境界線です。これは、道路や水面への日影が住宅に与える影響が少ないためです。

― 高低差緩和

高低差緩和とは、計画建築物のある敷地よりも隣地の地盤面の方が1m以上高い場合、日影規制が緩和される措置です。隣地との地盤面の高低差から1m引かれ、残りの½の高さに地盤面があるとみなして日影規制を設定します。

以下のような計算式で表されます。

緩和地盤面=(隣地との高低差-1m)÷2

例えば、隣地と高低差が1.4mの場合、計算式に当てはめると以下のようになります。

(1.4m-1m)÷2=0.2m

高低差緩和によって、自分の敷地の地盤面が実際よりも0.2m高い位置にあるものとして日影計算を行うことが必要です。この緩和措置は、隣地より低い敷地からの日影は届きにくく、実質的な影響が小さいことを考慮したものです。

― 塔屋緩和

塔屋緩和は、計画建築物の屋上部分に階段室や装飾塔などがある場合、一定の条件を満たすことで日影規制の対象外となる緩和措置です。第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居専用地域以外の用途地域が対象になります。

例えば、屋上に塔屋があって高さが10m超えていたとしても、以下の条件を満たせば日影規制の対象外として扱われます。

- 塔屋を除いた建築物の高さが10m以下である

- 塔屋の床面積が建築住居の1/8以下である

塔屋は建物の付随的な部分であり、日影による影響も限定的であることから、このような緩和措置が適用されます。

日影図の作成手順

日影図の作成手順

建築物によっては、日影規制への適合を確かめるために日影計算が必要であることがわかりました。また、日影図を作成し、建築確認申請に添付する必要もあります。

ここでは、日影図の作成手順を詳しく解説します。

― 日影図作成のための事前調査

日影図の作図には、事前に複数の情報を調査する必要があります。まず、計画建築物については真北測定図及び真北計算書等を用意し、建物の高さ・幅・奥行き、用途、構造、そして敷地内の配置や道路との関係などの情報を把握します。

周辺環境の情報も必要になるため、隣接する建物はどのくらいの高さなのか、配置はどうなっているのかなどを確かめましょう。また、自治体が定める都市計画図から規制時間を調査し、インターネットなどを利用して用途地域も確認しておく必要があります。

― 作図に必要な情報の設定

日影図は基本的には専用のソフトを使って作図します。

必要な情報として、以下のようなものが挙げられます。

| 計画地の 緯度・経度 | 計画地の緯度・経度を設定して、太陽の高度・方位角の正確な把握 のために必要(東京都など行政で指定されている場合がある) |

|---|---|

| 冬至の日の設定 | 日影規制の一般的な基準は冬至の日なので必ず設定する |

| 測定面 | 日影時間を該当建物の敷地の平均地盤からの高さ1.5m、4m、6.5m のいずれかで設定した水平面 |

| 規制日影時間 | それぞれの測定面における規制日影時間を設定する |

専用ソフトに上記の情報を入力すると、ソフトが太陽の軌道を計算し、建築物が作る影の形状と範囲を自動で算出します。冬至は太陽高度が最も低く、影が最も長くなるため、日影の影響を評価する重要な基準となります。

また、緯度・経度の設定は、正確な太陽軌道を計算し、時刻ごとの影の向きと長さを予測するために不可欠です。

― 測定線の作成

次に、測定線を作成します。測定線は、敷地境界線から一定の距離(例:5m、10m)ごとに点を描き、それらを線で結ぶことで作成します。

測定線は、日影規制への適合性を判断する基準となり、敷地の形状に合わせて連続的に作成します。特に不整形な敷地や曲線を含む場合は、正確な測定と線の作成に注意が必要です。

また、敷地が道路や水面に接している場合は、緩和措置を考慮した位置に測定線を設定します。測定線の位置は、日影規制の適合判定に直接影響するため、正確な作成が求められます。

― 時刻日影線の作成

時刻ごとの影を表す時刻日影線は、通常8時から16時または9時から15時の間で30分または1時間おきの影の形状を作図して完成させます。時間ごとに測定線を算出して線を結ぶことで、時間経過に伴う影の動きを確認できます。

― 測定線内に等時間線が入れば日影規制を満たせる

完成した日影図が日影規制に適合しているかを確認するには、等時間線の作図が必要です。

等時間線とは、計画建築物が日影規制の条件に適合しているかを確かめるのに必要な線で、等時間日影線ともいいます。

例えば、日影規制時間が5mから10m以内だと3時間、10m超えだと2時間の場合、3時間と2時間の等時間線を作成します。3時間の等時間線が5mの測定線の内側に、2時間の等時間線が10mの測定線の内側に収まっていれば、日影規制に適合していると判断できます。

等時間線が測定線の外側にはみ出している場合、日影規制に適合しないため、建築計画を見直す必要があります。

日影図作成における注意点

日影図作成における注意点

日影規制では、それぞれの用途地域や種別に注意しながら日影計算を行い、適合しているかどうかを調べなければなりません。

ここでは、日影図作成における2つの注意点をご紹介します。

― 区域をまたぐ日影の扱い方と判断基準

複数の用途地域をまたがる敷地で日影計算を行う場合、最も厳しい日影規制を基準に日影図を作成する必要があります。

例えば、第一種低層住居地域と第二種中高層住居専用地域にまたがる敷地の場合、以下の日影規制があります。

| 第一種低層住居専用地域 | (一)3-2h/1.5m |

|---|---|

| 第二種中高層住居専用地域 | (二)5-3h/6.5m |

上記を比較すると、第一種低層住居専用地域の方が厳しい規制のため、3-2h/1.5mの規制を満たす建築計画を立てなければなりません。

― 平均地盤面の設定方法と建物高さの関係

平均地盤面とは、地面に傾斜がある場合に高低差の平均を割り出して建築物の高さや軒高を求める架空の水平面です。

平均地盤面は、以下の計算式で求めます。

基準面から平均地盤面までの高さ=基準面から上の見附面積 ÷ 建築物の周りの長さ

ただし、日影図を作成する場合、高さ10mを超える建築物だけでなく、敷地にあるすべての建築物を合算して総合平均地盤面を算出しなければなりません。

例えば、学校や工場など、ひとつの敷地内に複数の建物がある場所での増築は、既存建物の日影規制に関するCADデータから、それぞれの建物について、高さ、見附面積、周長などの情報を収集して平均地盤面を算出する必要があります。

そのため、増築予定の建築物の高さが10m未満であっても、敷地内の既存建物の配置や規模によっては日影規制の基準を超えてしまう可能性があります。

日影計算はプロに任せて確認申請をスムーズに進める

日影計算はプロに任せて確認申請をスムーズに進める

上岡祐介建築設計事務所は、設計事務所の立場から求められているニーズを的確に把握し、効率的な作図業務を提供しています。年間300棟以上の実績があり、プランの初期段階から日影規制への適合性を確認し、必要に応じて改善案も提案しています。

日影計算では、ボリューム検討が大前提です。そのため、プランの段階から計画建築物が日影規制に適合しているかどうかを相談したい方のお手伝いも可能です。クリアできない場合も、最適な改善案を提案し、確認申請までしっかりとサポートします。

― 上岡建築設計事務所の3つの強み

上岡建築設計事務所には「高品質」「対応力」「信頼の実勢」と3つの強みがあります。

高品質

高品質

当社では、20年にわたる設計業務の中で数え切れないほどの検討を行なってきました。

日影計算についても、設計した建物をどうすれば建てられるのかを追求してきました。もし規制をクリアできなくても、クリアできるような計画をご提案するなど、最後まで責任を持ってお引き受けします。

対応力

対応力

当社では、一級建築士4名、二級建築士2名の専門的な知識を持つスタッフが在籍しており、依頼内容に責任をもって対応します。チーム体制で物件を担当し、どのスタッフが担当する場合でも資格者の監修のもとで業務を行います。

信頼の実績

信頼の実績

当社は大手設計事務所から個人設計事務所、アトリエ、建設事務所まで109社以上の会社様をサポートしています。また、ハウスメーカーやマンションディベロッパーからは、検討を通して設計の注文をいただくなど、一つひとつの実績を通じて信頼関係を築いてきました。

当社の日影計算業務は、次のように進めていきます。

建築物の配置図、平面図、立面図などの設計図面データの受領後、5〜10営業日ほどで詳細な検討を行い、お客様へ仮納品いたします。日影規制に適合していることが確認できた場合は、そのまま審査機関への提出が可能です。もし審査機関から指摘や質疑が出た場合は、迅速に修正対応を行い、その後正式な納品となります。

費用や具体的な工期については、建築物の規模や用途によって異なりますので、個別にご案内します。日影計算に関するご不明点や、お見積りのご依頼など、どうぞお気軽にご相談ください。