2025年4月の建築基準法改正により、「4号特例」が廃止され、新たな基準が施行されます。

この改正により、戸建て住宅をはじめとする小規模建築物の建築確認申請において、従来省略されていた構造審査や省エネルギー基準への適合確認が必要となります。

設計図書の準備や申請業務の増加に加え、省エネ基準適合に伴う部材・設備の追加など、新たな工事や申請に伴う負担の増加が避けられません。

実務の現場では、具体的な変更内容や実務への影響について、不安や戸惑いの声が多く聞かれています。この記事では、4号特例廃止の背景から改正の詳細、そして実務対応のポイントまでをわかりやすくご紹介します。

4号特例の概要と2025年4月からの法改正について

4号特例の概要と2025年

4月からの法改正について

| 木造建築物の場合 |

・2階建て以下 ・延べ面積500㎡以下 ・高さ13m以下または軒高9m以下 |

| 非木造建築物の場合 |

・平屋 ・延べ面積200㎡以下 |

4号特例は、1983年(昭和58年)に高度経済成長期の住宅需要増加を受けて導入されました。当時は、住宅建設の着工件数が急増する中、建築確認審査を担当する行政機関や審査機関の人員不足が深刻化している状態でした。対策を講じなければ住宅供給が滞る可能性があったため、審査を簡略化する措置として設けられました。

木造住宅であれば、一般的な戸建て住宅のほとんどが4号建築物に該当していました。そのため、建築確認にかかる手間やコストを軽減したことで、迅速な住宅供給が可能となりました。

― 建築基準法改正で4号特例が廃止される背景

― 建築基準法改正で4号特例が

廃止される背景

<省エネ促進と脱炭素社会の実現>

4号特例が廃止される背景には、住宅の省エネ性能を向上させて、脱炭素社会の実現するという目的があります。

日本政府は「2050年カーボンニュートラル」の達成を目標に掲げており、その一環として建築物に対する省エネ基準の適合を義務化することが重要な施策とされています。これにより、2025年4月からは、ほぼすべての建築物に対して省エネ基準への適合が求められることになりました。

とはいえ、4号特例の対象となる建築物では、省エネ性能に関する審査がありません。建築物の省エネ性能が適切に確保されない可能性があるため、4号特例を廃止し、建物全体の省エネ性能を確実に担保できる体制へと整えられることになりました。

<住宅の安全性向上>

日本のように地震や台風など自然災害が多い国では、建築物の安全性を確保することがとても重要です。ところが、4号建築物の確認申請では構造計算の審査が簡略化されるため、耐震性や構造強度のチェックが十分に行われないケースもありました。

また、住宅の省エネ性能向上に伴い、断熱材や省エネ設備の導入が進むことで建物の重量が増加する傾向にあります。重量増加に対応した設計が行われなければ、建物の強度が不足し、災害時の倒壊リスクが高まるおそれがあります。

住宅の安全性向上には、耐震性や構造強度の審査を確実に行うことが求められるため、4号特例を廃止し建築確認申請の対象にする必要があるのです。

4号特例廃止による変更点

4号特例廃止による変更点

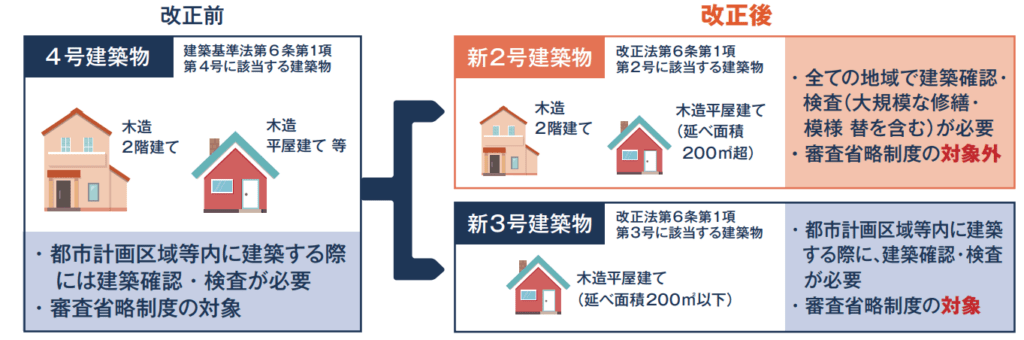

新2号建築物では、これまで認められていた審査の省略が適用されなくなり、構造計算や省エネ性能に関する審査が必要になります。建築確認申請の手続きが4号建築物と大きく異なるため、具体的な変更内容について確認しておきましょう。

― 新区分「新2号建築物」「新3号建築物」の設定

― 新区分「新2号建築物」

「新3号建築物」の設定

【新2号建築物】

・木造平屋建てで、延べ床面積が200㎡を超える建築物

・木造平屋建てで、延べ床面積が200㎡を超える建築物

一方、新3号建築物では、4号建築物と同様に審査省略制度の対象です。

建築確認・検査の項目の違いは以下のとおりです。

第2号建築物

第3号建築物*

敷地関係規定

〇 審査する

〇 審査する

構造関係規定

〇 審査する

× 審査しない

防火避難規定

〇 審査する

× 審査しない

設備その他

単体規定

〇 審査する

△ 一部審査する

集団規定

〇 審査する

〇 審査する

省エネ基準

(建築物省エネ法)

〇 審査する

× 審査しない

*建築士が設計・工事監理を行った防火・準防火地域外の一戸建住宅の場合

1.規模的特性

・使用建材量の抑制による環境負荷の低減

・使用建材量の抑制による環境負荷の低減

2.構造的特性

・地震時の揺れに対する安定性

・単純な荷重伝達経路

・壁量計算・耐力壁配置の簡素化

・地震時の揺れに対する安定性

・単純な荷重伝達経路

・壁量計算・耐力壁配置の簡素化

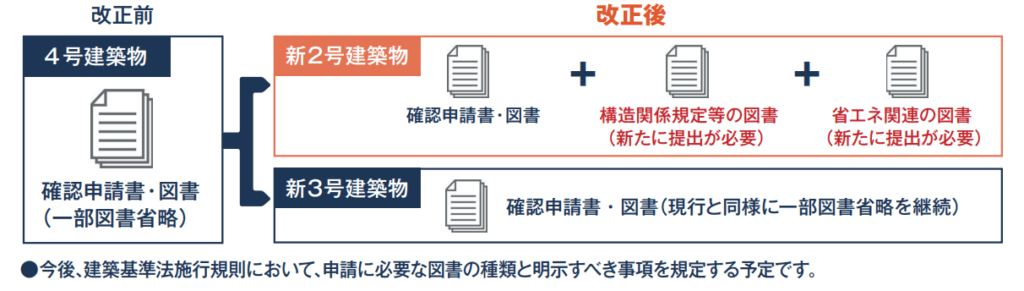

― 新2号建築物の建築申請には構造・省エネ関連の書類が必要

― 新2号建築物の建築申請には

構造・省エネ関連の書類が必要

新3号建築物では、建築申請の際に、確認申請書・図書の提出が必要になりますが、4号建築物と同様に一部書類の省略が認められています。

一方、新2号建築物では、建築確認申請時に「構造関係規定等の図書」および「省エネ関連の図書」の提出が義務化されます。そのため、これまでの確認申請図書に加え、新たに以下の図書の提出が必要です。

- 仕様表(計画概要、付近見取図、内部/外部仕上表)

- 求積図、地盤算定表、配置図

- 平面図

- 立面図、断面図

- 構造詳細図

- 床面積、見付面積計算表

- 壁量判定 兼 耐力壁図

- 四分割法判定

- 柱頭柱脚金物算定(N値計算法)

- 給排水衛生・電気設備図

- 計算書(採光、換気、省エネ)

- 設計内容説明書(省エネ)

- 機器表(省エネ)

上記の図書は、建物が耐震性や省エネ性能を含め、改正後の建築基準法に適合していることを証明するために必要です。

経過措置と施行前後の取扱い

経過措置と施行前後の取扱い

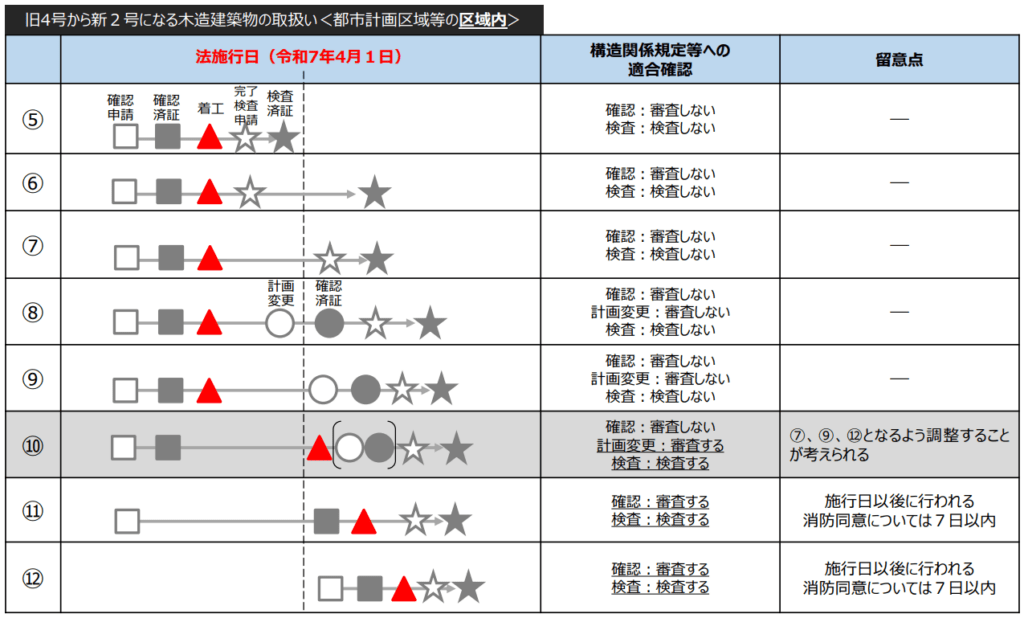

4号特例廃止の施行に際しては、施行日を基準にしつつも完全に線引きすることが難しい部分があり、経過措置や施行前後で異なる取扱いが適用される場合があります。

ここでは、経過措置と施行前後の取扱いについて解説します。

― 確認済証の取得時期によって適用される審査基準が異なる

― 確認済証の取得時期によって

適用される審査基準が異なる

建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直しや構造関係規定等の改正は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。

確認済証の取得時期と工事の着工時期によって、適用される審査基準が異なるため、注意が必要です。特に、施行日前後にまたがる案件では、計画変更や確認申請の手続きが複雑になる可能性があります。

たとえば、施行日前に確認済証を取得し、施行日以降に着工する場合、計画変更や完了検査の際には、新基準に基づいた適合性の確認が必要となり、必要な図書の提出が求められることがあります。

(改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項の例)

適合性が確認できない場合は計画変更の確認済証や検査済証が交付されないリスクが生じるため、事前に十分な準備が求められます。

― 壁量基準・柱の小径は改正前の基準が適用できる(改正後1年間)

― 壁量基準・柱の小径は改正前の

基準が適用できる(改正後1年間)

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに工事に着手する建築物については、一定の条件を満たした場合、壁量基準や柱の小径について1年間の経過措置が設けられます。

経過措置が適用されるのは、以下の条件を満たす木造建築物です。

- 地階を除く階数が2階以下

- 高さが13メートル以下

- 軒の高さが9メートル以下

- 延べ面積が300㎡以内

上記の条件を満たしている場合に限り、改正前の壁量基準や柱の小径基準を適用できます。

ただし、適用には「改正後の基準にするための設計変更に時間がかかる」と認められることが必要となります。この場合、建築確認や検査において、壁量と柱の小径について現行(改正前)の基準に適合していることを証明するための図書の提出が免除されます。

なお、経過措置を適用する場合であっても、壁量と柱の小径について改正前の基準に適合しているかの審査は必要です。

4号特例廃止に向けた実務対応のポイント

4号特例廃止に向けた

実務台頭のポイント

4号特例の廃止により、実務において適切な対応が求められます。以下では、改正後の円滑な対応に向けた具体的なポイントを解説します。

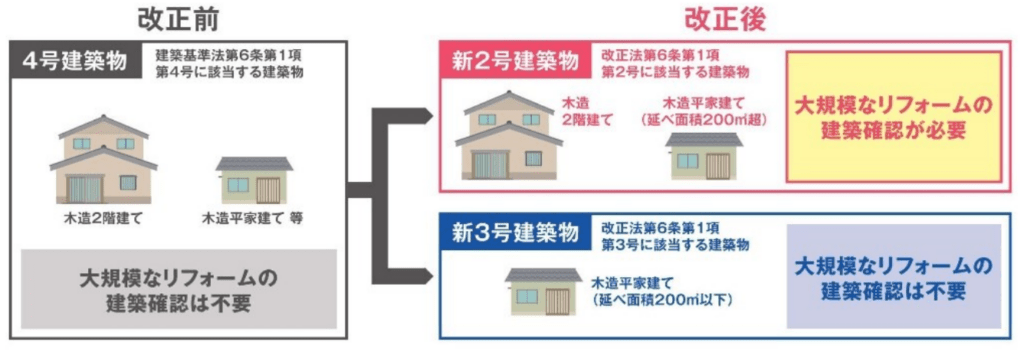

― 大規模な修繕やリフォームでは建築確認申請が必要になる

― 大規模な修繕やリフォームでは

建築確認申請が必要になる

二階建ての木造戸建て等で行われる大規模な修繕やリフォームでは、建築確認申請が必要となるケースが増加します。

大規模な修繕とは、建築基準法で定義される修繕行為の中でも、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段など)の一種以上を過半(1/2 超)にわたり修繕することを指します。

主要構造部の大規模な修繕は、防火性や耐震性などに関わるため、確認申請で省エネ図書の提出が必要になるのです。

具体例として、以下に該当する修繕は建築確認申請が必要です。

- 屋根の修繕:100㎡の屋根面積のうち51㎡以上を改修

- 壁の断熱リフォーム:断熱性能を向上させるため、壁の50%を超える部分を改修

大規模なリフォームを行う際、既存の建築物が現行の建築基準法に適合していない「既存不適格建築物」であることや、過去に無許可で行われた増改築などの違反建築であることが判明する可能性があります。

このような場合は、建築確認申請の段階で建物の法適合性を詳しく調査し、問題がある箇所については必要な是正工事を実施しなければなりません。もし適切な是正を行わないまま工事を進めると、工事の中断や建築基準法違反として罰則を受けるリスクがあります。

― 現在進行中の案件における申請時期の選択

― 現在進行中の案件における申請

時期の選択

現在進行中の案件については、確認申請を提出するタイミングを慎重に検討する必要があります。2025年4月の法改正前に現行の基準で申請を行うか、それとも法改正後に新しい基準で設計を進めて申請するかによって必要な図書や審査期間、コストが大きく変わるためです。

改正施行日である2025年4月1日以降に着工する案件については、新基準が適用されることから、申請方法について以下の2つの選択肢を検討する必要があります。

①施行日前に確認申請を提出する場合

施行日前に確認済証を取得し、施行日後に着工することで、現行の基準が適用されます。ただし、施行日以降に計画変更が必要になる場合、完了検査では新基準が適用される可能性があるため、計画を慎重に進める必要があります。

②施行日以降に新基準で確認申請する場合

新基準に基づいて設計を行い、確認申請を提出する選択肢です。新基準では、構造関係規定等の図書や、省エネ性能を証明する書類の提出が新たに必要です。

特に施工期間が2025年4月をまたぐ長期案件(例:2025年2月契約、同年6月着工予定など)については、新基準で求められる構造関係規定等を考慮した設計や工程計画が求められます。

― 審査期間を考慮したスケジュールを立てる

― 審査期間を考慮したスケジュール

を立てる

建築基準法の改正により、確認申請における審査期間の長期化が予想されるため、審査期間を考慮したスケジュールを立てることが重要です。

従来の4号建築物における確認申請の審査期間はおおむね7日程度でした。しかし、改正後は新2号建築物として分類される建物に対して、構造や省エネ性能に関する厳格な審査が行われるため、審査期間が延びる場合があります。

特に新2号建築物に適用される建築物エネルギー消費性能適合性判定では、省エネ計画を所管行政庁または登録省エネ判定機関に提出し、設計段階で建築物が省エネ基準に適合しているかの審査を受けます。省エネ基準の適合が認められない場合、確認済証の交付が受けられないため着工することができません。

書類の不足や不備がある場合、審査の遅延を招く可能性が高くなります。早めの準備を心がけましょう。

なお、2025年4月の法改正直後は申請が集中し、審査機関の対応が遅れることが予想されます。そのため、審査期間を考慮し、余裕を持った計画が重要です。

― 法改正で必要となる追加の工期と費用の把握

― 法改正で必要となる追加の工期と

費用の把握

4号特例の廃止により、工期の延長と費用の増加は避けられない状況となります。

工期に関しては、提出書類の種類が増えることで準備に時間がかかり、申請手続き全体が長引きます。改正前は審査期間が平均で7日程度でしたが、改正後は構造計算書や省エネ計算書の審査が加わることで、1カ月程度に延びることが想定されます。

また、改正後の基準に適合させるには、構造強度の補強に必要な金物や耐力壁の追加、省エネ基準を満たすための高性能な断熱材や高効率な機器が必要です。構造計算や省エネ計算の費用、追加図面作成による設計料なども必要になるため、費用が増加する可能性が高くなります。

これらの影響を最小限に抑えるためには、法改正の内容を正確に把握し、着工の半年前には具体的な準備を開始することが重要です。特に、構造計算や省エネ計算については、早めに専門家に相談し、概算費用を把握しておきましょう。

― 構造計算・省エネ計算の外部委託による業務効率化

― 構造計算・省エネ計算の外部委託

による業務効率化

4号特例廃止に伴い、構造計算や省エネ計算の外部委託を活用することで、業務負担を軽減し効率化を図れます。

法改正後、多くの木造住宅で構造計算や省エネ計算が必須となるため、設計者の業務量が増加し、負担が大きくなることが予想されます。特に、省エネ化の流れを受けて、太陽光パネルの設置や断熱性能の向上が求められており、計算がますます複雑化しています。

このような計算を社内で全て対応する場合、設計者が他の業務に支障をきたすリスクがあります。構造計算や省エネ計算を専門とする外部委託業者は、最新の技術や基準に精通しており、正確で迅速な対応が期待できます。

また、外部委託は一時的な業務量の増加に応じてリソースを調整でき、長期的な人件費の増加を抑えられるため、コスト管理の面でも利点があります。

法改正による業務量の増加を見据え、構造計算や省エネ計算の外部委託を積極的に活用し、効率的に案件を進める仕組みを構築しましょう。

4号特例廃止に伴う対応は上岡祐介建築設計事務所に

ご相談ください

4号特例廃止に伴う対応は

上岡祐介建築設計事務所に

ご相談ください

4号特例廃止により、建築確認申請や省エネ基準適合の手続きが大幅に変わります。この改正で、業務量が増え、対応に追われることも多くなるでしょう。

特に建築物エネルギー消費性能適合性判定では、省エネ計画を所管行政庁または登録省エネ判定機関に提出し、設計段階で建築物が省エネ基準に適合しているかの審査を受けなければなりません。そのため、実務担当者の負担増加が大きな課題となってきます。

当社では、設計事務所ならではの強みを活かした省エネ適合性判定業務を提供しています。実際に設計監理業務を行っているからこそ、設計図面に込められた意匠設計者の意図を正確に理解し、現場での納まりや施工費を十分に考慮した実践的な提案が可能です。

また、東京都内近郊のお客様向けには、製本や役所への提出、質疑対応、副本受取までを一括して代行する「丸投げ代行サービス」を提供し、設計者の手間を大幅に軽減します。

当社はこれまでに、1,547社・2,573棟を超える実績があり、個人設計事務所から大手企業まで、さまざまなニーズにお応えできる体制を整えています。また、一級・二級建築士が多数在籍しているため、設計の専門的な視点を活かし、省エネ計算を建築実務に即してご提案することが可能です。

法改正に伴う業務の増加や複雑化は避けられませんが、当社の省エネ計算代行を活用することで、設計者の負担を軽減し、申請手続きを効率的に進められます。4号特例廃止や省エネ基準の義務化による課題を円滑に解決するため、ぜひご相談ください。